CReATiNG: новый подход к получению синтетических хромосом

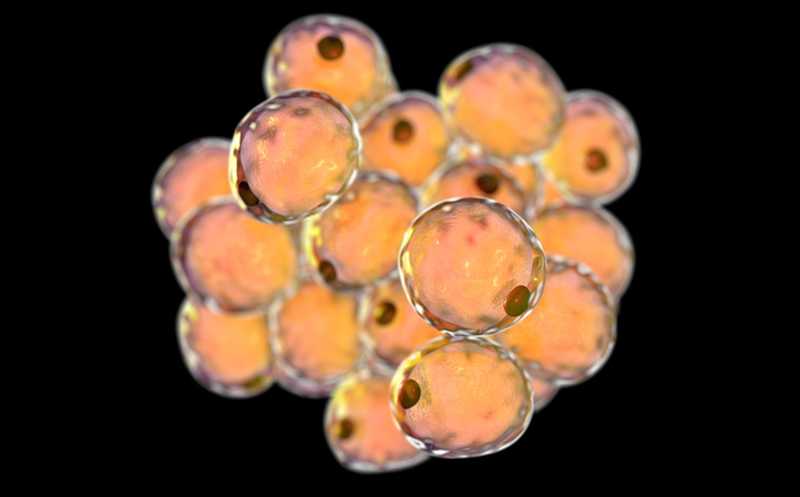

Синтез хромосом de novo — длительный и затратный процесс, что ограничивает его применение в научных исследованиях и биотехнологии. Коллектив из Южно-Калифорнийского университета предложил альтернативу — создание синтетических хромосом дрожжей из природных фрагментов. Метод получил название CReATiNG (от Cloning, Reprogramming, and Assembling Tiled Natural Genomic DNA).

Первый этап CReATiNG — клонирование сегментов природных хромосом. На этом шаге к концам сегментов добавляют уникальные адаптерные последовательности, определяющие, как молекулы будут рекомбинировать друг с другом в ходе дальнейшей сборки. Второй этап — совместная трансформация клонированных сегментов в клетки и их сборка путем гомологичной рекомбинации in vivo. Такой подход значительно дешевле и быстрее, чем сборка из синтезированных de novo фрагментов. Например, некоторые синтетические хромосомы, созданные авторами статьи, прошли путь от разработки in silico до тестирования in vivo в течение месяца, а их производство обошлось менее чем в пятьсот долларов.

Ученые показали, что CReATiNG можно использовать для создания синтетических хромосом со сложным дизайном, включающим более десяти сегментов. Кроме того, подход можно комбинировать с синтезом хромосом de novo. Например, хромосомы со свойственной дрожжам архитектурой, но с последовательностями из других видов, могут быть синтезированы de novo, а затем рекомбинированы с хромосомами дрожжей — это упростило бы изучение генетических основ репродуктивной изоляции и различий в признаках между филогенетически далекими организмами. Также с помощью CReATiNG можно собирать единые модули из генов, относящихся к одним и тем же сигнальным путям и клеточным процессам, что важно для их исследования.

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0