Искусственный интеллект планирует и проводит химические эксперименты

Химикам часто приходится многократно повторять эксперименты, чтобы достичь нужного результата, и в планировании эксперимента главную роль играет опыт и интуиция исследователя. По крайней мере, так считалось до сих пор. В Nature опубликована статья, посвященная агенту искусственного интеллекта под названием Coscientist, способному организовывать химический эксперимент без детального контроля со стороны человека. Концепция автономной самоуправляемой лаборатории становится реальнее, отмечают комментаторы Nature.

Автоматизированные станции, которые выполняют повторяющиеся действия, сейчас работают во многих лабораториях. Более того, ИИ уже используется для планирования химических экспериментов, но до сих пор это было решение конкретных, четко сформулированных задач. Однако генеративные предобученные трансформаторы (GPT) не требуют подробных инструкций от человека. Авторы статьи решили создать GPT, способный воспринять промпт вида «Синтезируй молекулу А», провести поиск протокола в литературе, запрограммировать автоматическую станцию на проведение эксперимента, получить данные и при необходимости повторить цикл.

Coscientist генерировал процедуры синтеза для семи молекул разной сложности, включая парацетамол, аспирин и ибупрофен, причем более подробные и химически точные, чем другие GPT. Он предложил протоколы для выполнения определенных типов реакций, адекватно выбирал исходные вещества. Для оптимизации выхода ему потребовались реакции-примеры, без них попытки были не особенно успешными. Тем не менее авторы отметили, что иногда он предлагал химически неверные решения.

Вам будет интересно

201

201

0

0

Во время пандемии жителям США рекомендовали соблюдать дистанцию в 6 футов при ожидании в очереди. Исследователи из США и коллабораторы решили проверить, действительно ли такая дистанция является безопасной. Они использовали человекообразные фигурки на конвейере, которые «выдыхали» окрашенный пар. Оказалось, что гидродинамика «выдыхаемого» аэрозоля очень сложна и зависит от многих условий. Поскольку теплый воздух поднимается вверх, вокруг наших тел возникает небольшой восходящий поток, и поэтому команда ожидала увидеть, что «выдыхаемый» аэрозоль тоже будет подниматься. Но вместо этого они наблюдали эффект «нисходящего потока», когда простое хождение и ожидание в очереди заставляло аэрозоль опускаться. Если температура окружающей среды была близка к температуре тела, как это происходит летом в помещении без кондиционера, аэрозоль может «прибить» к полу потоками воздуха. Однако в помещении с контролируемым климатом разницы в температуре между выдохом и окружающей средой было достаточно, чтобы поднять аэрозоль вверх. Если температура находится в промежуточном диапазоне, вполне возможно, что аэрозоли зависнут на той высоте, чтобы следующий человек в очереди их вдохнул, когда продвинется вперед. Подробнее.

Обзорная статья Американской кардиологической ассоциации обобщила наши знания о влиянии ультрапереработанных продуктов (УПП) на здоровье человека. УПП относительно недороги, удобны в использовании и активно рекламируются, особенно среди молодежи и малообеспеченных слоев населения, часто вытесняя более здоровые альтернативы. Большинство УПП содержат избыточное количество калорий и, как правило, много насыщенных жиров, сахара и соли, что приводит к неблагоприятным кардиометаболическим последствиям для здоровья, включая инфаркт миокарда, инсульт, ожирение, воспаление, диабет 2 типа и сосудистые осложнения. Высокое потребление УПП по сравнению с низким было связано с повышением риска кардиометаболических событий на 25–58% и риска смерти на 21–66%. Существуют данные, что некоторые добавки и методы промышленной переработки могут оказывать негативное воздействие на здоровье. Однако не все УПП относятся к вредной пище; некоторые УПП обладают более высокой пищевой ценностью и могут быть частью общего здорового рациона питания, например, цельнозерновой хлеб, йогурты с низким содержанием сахара и томатные соусы. Подробнее.

Ученые из Китая проанализировали 11 международных исследований и обнаружили, что, хотя такие препараты, как семаглутид и тирзепатид, помогают пациентам сбросить вес, он, как правило, возвращается в течение нескольких недель после прекращения приема. Авторы проанализировали данные 1574 участников в группах лечения и 893 в контрольных группах. Они учитывали различные сопутствующие факторы, включая тип лекарств, наличие диабета, наличие или отсутствие изменений образа жизни, таких как диета или физические упражнения. Многие пациенты, прекратив прием препаратов, опять набирали вес; обычно он начинал возрастать через восемь недель после окончания курса, причем набор веса продолжался в среднем 20 недель до достижения плато. Увеличение веса зависело от нескольких факторов, включая тип лекарств, принимаемых участниками, и изменений их образа жизни. Например, участники, завершившие 36-недельное лечение тирзепатидом, восстановили почти половину ранее потерянного веса после перехода на плацебо. Подробнее.

В Genomic Press Innovators & Ideas опубликовано интервью выдающегося нейробиолога Рэнди Нельсона, который возглавляет кафедру нейронауки в Университете Западной Вирджинии. Он рассказал, как нарушенные циркадные ритмы влияют на функцию мозга и общее состояние здоровья. Исследования показывают, что воздействие света в ночное время может подавлять типичные иммунные реакции или вызывать чрезмерное воспаление. Работа также демонстрирует четкие связи между нарушением циркадных ритмов и метаболическими нарушениями, потенциально способствующими ожирению. Возможно, наибольшую обеспокоенность вызывает то, что свет напрямую воздействует на регуляцию настроения, то есть на развитие депрессии и тревожных расстройств. Подробнее.

Направленная эволюция — это лабораторный процесс, включающий введение мутаций и отбор вариантов с улучшенной функцией в течение нескольких циклов. Он используется для получения белков с заданными свойствами. Однако традиционные методы часто требуют повторных циклов манипуляций с ДНК и тестирования, каждый из которых занимает неделю или более. Исследователи из США создали T7-ORACLE — мощный новый инструмент, ускоряющий эволюцию, который позволяет ученым разрабатывать и совершенствовать белки в тысячи раз быстрее, чем это происходит в природе. В бактерии E. coli помещают вторую, искусственную систему репликации ДНК, полученную из бактериофага T7. Ортогональная система T-7 ORACLE воздействует только на плазмидную ДНК, оставляя геном клетки-хозяина нетронутым. Получив ДНК-полимеразу T7 с повышенной вероятностью ошибок, исследователи вносили мутации в целевые гены со скоростью, в 100 000 раз превышающей нормальную, не снижая жизнеспособность клеток-хозяев. T7-ORACLE позволяет создавать новые версии белков за несколько дней, а не месяцев. В ходе испытаний он быстро синтезировал ферменты, способные выдерживать экстремальные дозы антибиотиков. Подробнее.

121

121

0

0

Искусственный интеллект (ИИ) может помочь сотрудникам отделений неотложной помощи выявить пациентов, которым потребуется госпитализация, на несколько часов раньше, чем это возможно в настоящее время. Исследование его эффективности провели в нескольких больницах системы здравоохранения Маунт-Синай. Предупредив врачей заранее, ИИ позволит улучшить качество обслуживания пациентов, сократить время ожидания и предотвратить случаи, когда пациент госпитализирован, но остается в отделении неотложной помощи из-за отсутствия свободных мест, а также направить ресурсы больницы туда, где они больше всего нужны.

«Такие отрасли, как авиакомпании и отели, используют данные о бронировании для прогнозирования спроса и планирования. В отделениях неотложной помощи бронирования нет. Можете ли вы представить себе авиакомпании и отели без бронирования, которые строят прогнозы и планы исключительно на исторических тенденциях? Добро пожаловать в систему здравоохранения», — говорит ведущий автор Джонатан Новер, вице-президент по сестринскому делу и неотложной помощи в системе здравоохранения Маунт-Синай.

В исследовании ученые сотрудничали с более чем 500 медсестрами отделений неотложной помощи из семи больниц. Вместе они оценили ИИ, обученный на данных более чем миллиона прошлых визитов пациентов. В течение двух месяцев они сравнивали прогнозы ИИ с оценками, сделанными медсестрами при сортировке пациентов, чтобы выяснить, может ли ИИ помочь быстрее выявить случаи, когда потребуется госпитализация. В проспективной группе из 46 912 визитов в отделение неотложной помощи прогнозы медсестер показали точность 81,6%, чувствительность 64,8% и специфичность 85,7%. ИИ достиг точности 85,4% и чувствительности 70,8%. Объединение прогнозов медсестер и ИИ не повысило точность. Следующий этап предполагает внедрение ИИ в рабочие процессы в режиме реального времени и измерение таких результатов, как сокращение времени до госпитализации, оптимизация потока пациентов и операционная эффективность.

175

175

0

0

В репертуаре какаду, содержащихся в неволе, есть не менее 30 различных танцевальных движений, включая мотание головой и вращения телом, установили исследователи из Австралии и Великобритании. Из этих движений 17 были описаны впервые. Какаду танцует и под музыку, и просто так.

Танцы – это результат сложных нейронных процессов, включая имитацию, обучение и синхронизированные ритмичные движения. Спонтанные танцы под музыку наблюдались только у людей и попугаев, хотя некоторые дикие птицы также демонстрируют ритмичные движения в период ухаживания. Исследователи проанализировали 45 видеороликов с танцующими какаду, выложенных в социальные сети. (Ссылки на видеоролики можно найти в приложении к статье.) Они идентифицировали 30 отдельных танцевальных движений. Некоторые птицы комбинировали несколько движений уникальным образом. Танцы близкородственных видов не были более схожи между собой, чем у дальнородственных, и у каждого вида был свой уникальный список из 10 наиболее распространенных танцевальных движений.

Далее авторы провели опыты с шестью какаду из зоопарка: они включали им музыку или подкасты. Птицы танцевали под любое сопровождение и даже в тишине. Танцевальное поведение характерно как минимум для 10 из 21 вида какаду. Многие из танцевальных движений какаду напоминают брачные танцы диких попугаев. Это позволяет предположить, что их танцевальные способности возникли как брачное поведение, переориентированное на хозяев.

По словам авторов, необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, нравится ли птицам танцевать и может ли поощрение такого поведения улучшить благополучие содержащихся в неволе какаду. Но они склоняются к мнению, что музыка может служить своего рода обогащением среды их обитания.

210

210

0

0

Состояние, когда человек не может получать удовольствие от музыки, хотя на другие стимулы реагирует нормально, называется «музыкальная ангедония». Авторы обзора Trends in Cognitive Sciences проанализировали, какие механизмы лежат в его основе.

Музыкальную ангедонию выявляли с помощью Барселонского опросника музыкального вознаграждения (BMRQ; опросник на английском языке доступен по ссылке). Он оценивает пять различных способов, которыми музыка может приносить удовлетворение: эмоциональный отклик, регуляция настроения, средство установления социальных связей, сенсомоторное воздействие (например, танцы), и ценность поиска новой музыки. Люди с музыкальной ангедонией обычно имеют низкие показатели по всем пяти аспектам BMRQ.

Поведенческий анализ и измерение активности мозга указали на то, что музыкальная ангедония обусловлена слабой связью между восприятием звуковых сигналов и нейронными цепями вознаграждения, причем по отдельности эти области мозга работают нормально. Из-за этого люди способны воспринимать музыку, но не получать от нее удовольствие. Данные фМРТ это подтверждают — при прослушивании музыки у людей с музыкальной ангедонией снижена активность системы вознаграждения в мозге, но она нормально активируется другими положительными стимулами.

Авторы обзора рассчитывают, что подробное понимание механизма, вызывающего ангедонию только к конкретному стимулу, поможет выявить другие различия в том, как люди испытывают удовольствие и радость и как теряют к этому способность при заболеваниях.

238

238

0

0

Британские исследователи проанализировали строение черепа гигантских хищных динозавров, перемещавшихся на двух лапах. Они показали, что, в то время как череп Tyrannasaurus rex был оптимизирован для быстрых и сильных укусов, как у крокодила, другие гигантские хищные динозавры, включая спинозавров и аллозавров, имели гораздо более слабые укусы и вместо этого специализировались на рассекании и разрывании плоти. По мнению авторов, аллозавр кусался примерно так же, как комодский варан. Таким образом, несмотря на схожие гигантские размеры, строение черепа и способы питания у этих динозавров значительно различались. Подробнее.

Ученые из США создали натуральный синий пищевой краситель из белка водорослей фикоцианина, который может заменить искусственные пищевые красители. Сам по себе экстракт из водорослей тоже можно использовать как краситель, но он чувствителен к нагреву во время обработки и к свету во время хранения. Авторы денатурировали белок до субъединиц и изучили их структуру. Из этих однородных частиц можно получить эмульсии, имеющие яркий синий цвет и намного более стабильные. Эта работа была выполнена в рамках инициативы правительства США по замене искусственных пищевых красителей натуральными. Подробнее.

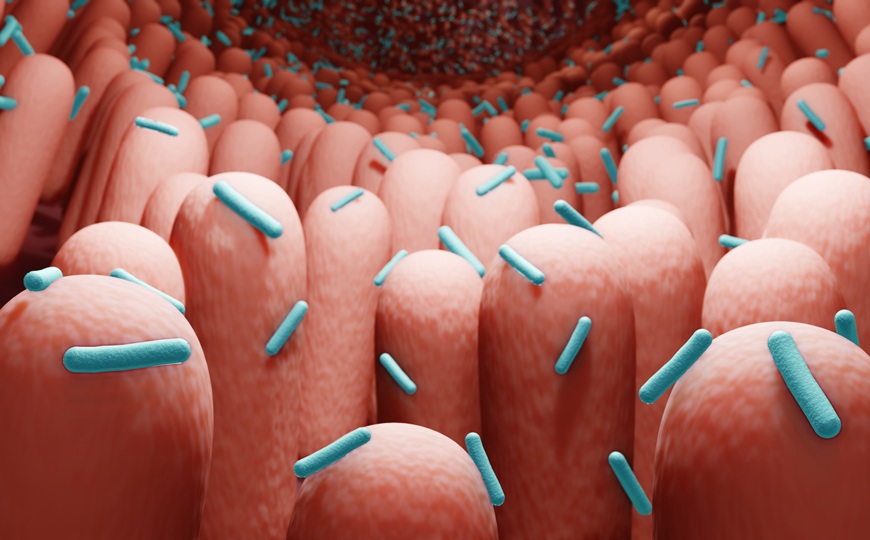

В Journal of Agriculture and Food Chemistry опубликована статья, в которой доказывается, что виноград заслуживает звания «суперпища» (superfood). Виноград является природным источником более 1600 полезных соединений, включая полифенолы, такие как флавоноиды, антоцианидины, катехины, фенольные кислоты, ресвератрол и другие. Полифенолы обладают антиоксидантными свойствами и влияют на клеточные процессы. Опубликовано более шестидесяти рецензируемых исследований о влиянии винограда на организм человека. Роль винограда для здоровья сердечно-сосудистой системы хорошо известна. Клинические испытания также показывают, что виноград поддерживает здоровье мозга (нормализует метаболизм и благотворно влияет на когнитивные функции), кожи (повышает устойчивость к УФ-излучению и повреждению ДНК в клетках кожи), кишечника (повышает разнообразие микробиома в кишечнике) и глаз (влияние на сетчатку за счет увеличения оптической плотности макулярного пигмента). Подробнее.

У людей с волчанкой первая линия защиты организма от вирусов — интерфероны – атакуют здоровые ткани. Но, в отличие от многих других аутоиммунных или хронических заболеваний, симптомы волчанки могут становиться менее выраженными по достижении пациентами 60–70 лет. Анализируя образцы крови пациентов разного возраста, исследователи из США обнаружили, что у людей с волчанкой старение подавляет активность некоторых иммунных генов, что приводит к снижению уровня интерферонов и других воспалительных белков в организме. Интересно, что у здоровых взрослых людей уровень генов и белков, связанных с воспалением, напротив, медленно повышается с годами — процесс, получивший название «инфламмейджинг», или воспалительное старение. Подробнее.

Ученые из США обнаружили набор новых сложных химических соединений в секретах многоножек. Эти соединения способны связывать специфические нейрорецепторы в мозге муравьев. Они относятся к классу алкалоидов. Авторы назвали их андрогнатанолами и андрогнатинами в честь производящей их многоножки Andrognathus corticarius. Многоножка активно секретирует алкалоиды, если ее потревожить. Выделения вызывают дезориентацию у муравьев, которые предположительно представляют угрозу для многоножек. Подгруппа этих соединений взаимодействует с нейрорецептором Сигма-1. Подробнее.

Меню

Меню

Все темы

Все темы