Коралловые рифы Эйлатского залива оказались под угрозой из-за вымирания морских ежей

Некоторые виды морских ежей являются ключевыми для нормальной жизни коралловых рифов. Один из таких видов — Diadema setosum — до недавнего времени был доминирующим среди обитателей рифов Эйлатского залива. Равновесие оказалось резко нарушено вследствие эпидемии — за несколько недель паразитический организм убил тысячи морских ежей, живших в северной части залива. Местная популяция D. setosum полностью вымерла — ученые из Тель-Авивского Университета сообщают, что живых представителей этого вида не осталось, и обнаружить удается только их скелеты. Кроме Эйлатского залива, расположенного на севере Красного моря, эпидемия затронула Средиземное море. Ученые полагают, что именно из средиземноморских очагов болезнь морских ежей дошла до вод Красного моря.

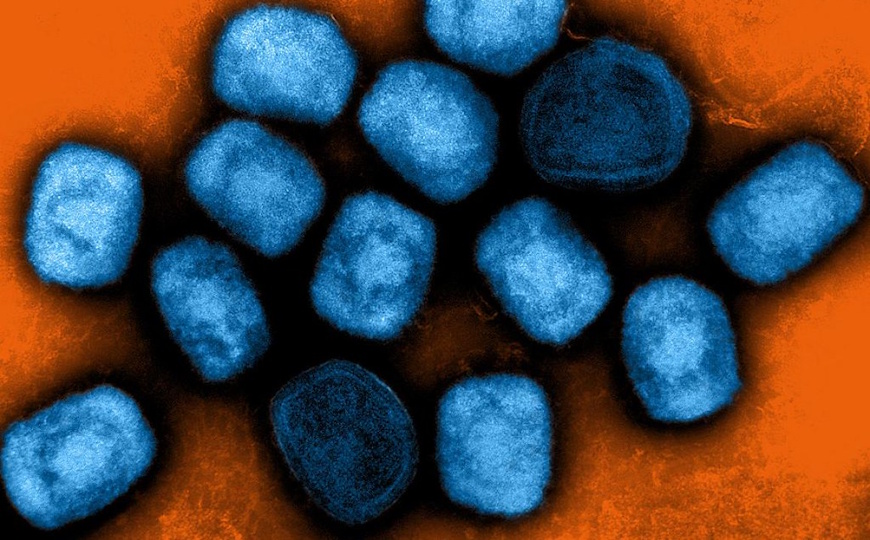

Это первый задокументированный случай массовой гибели данного вида. Исследователи пришли к выводу, что ее причиной стало быстрое распространение патогенных микроорганизмов, видовую принадлежность которых пока установить не удалось. Кроме того, ослабленных болезнью и неспособных защищаться морских ежей активно поедали рыбы, а это могло ускорять распространение инфекции.

Несмотря на то, что D. setosum — это инвазивный вид, исследователи отмечают его важную роль в экосистемах коралловых рифов. Эти морские ежи поедают водоросли и тем самым ограничивают их разрастание, которое могло бы нарушить баланс и привести к гибели кораллов, ограничивая им доступ к свету. Именно поэтому вымирание целых популяций D. setosum заставило ученых задуматься о дополнительной угрозе для местных коралловых рифов. Кроме того, они опасаются, что эпидемия распространится за пределы залива или затронет другие виды морских ежей.

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0