Мыши, наблюдавшие страдания сородичей, легче переносили собственные страдания

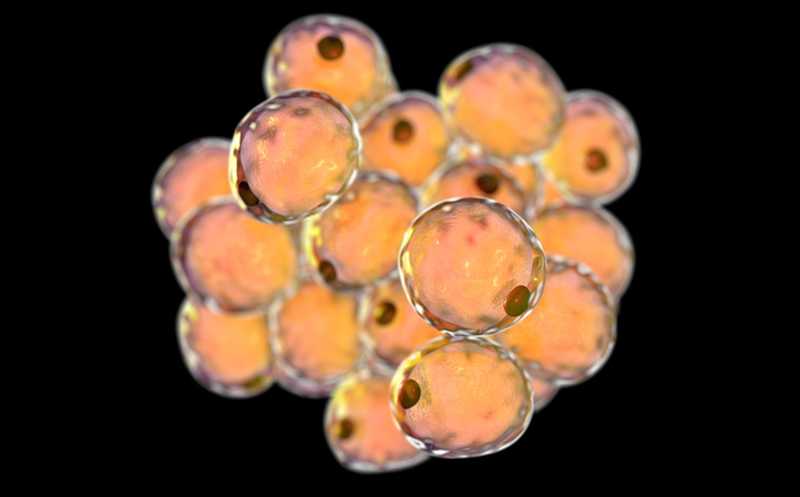

Может ли наблюдение за чужими неприятностями сформировать стратегию преодоления будущих угроз у самого наблюдателя? Авторы статьи в Science убедились в опытах на мышах, что может. Они показали, что если мышь наблюдала за тем, как причиняют страдания ее сородичу, то легче справлялась с собственным травматичным опытом.

В ходе эксперимента мышь-наблюдателя помещали рядом с другой мышью, которую подвергали ударам электрическим током по лапам. Это защитило большинство мышей-наблюдателей от развития депрессивных симптомов. Однако мыши, которые не были свидетелями травматического опыта своих товарищей, были подвержены депрессивному состоянию после столкновения с собственной травмой.

Более подробное наблюдение за динамикой работы нейронов выявило, что ключевую роль в формировании такой устойчивости играет латеральная часть поводка (латеральная хабенула). Гиперактивность ее нейронов ассоциирована с депрессивным фенотипом. Оказалось, что пока мышь наблюдала за негативным опытом своего собрата, в этом участке ее мозга интенсивно выделялся серотонин. При этом активность нейронов латеральной хабенулы снижалась. Серотонин здесь необходим для формирования психологической устойчивости — ученые установили, что если его синтез или высвобождение в латеральной части поводка ослабить, чужой стрессовый опыт окажет на подопытную мышь намного меньше влияния.

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0