ДНК запечатали в полимер для длительного хранения

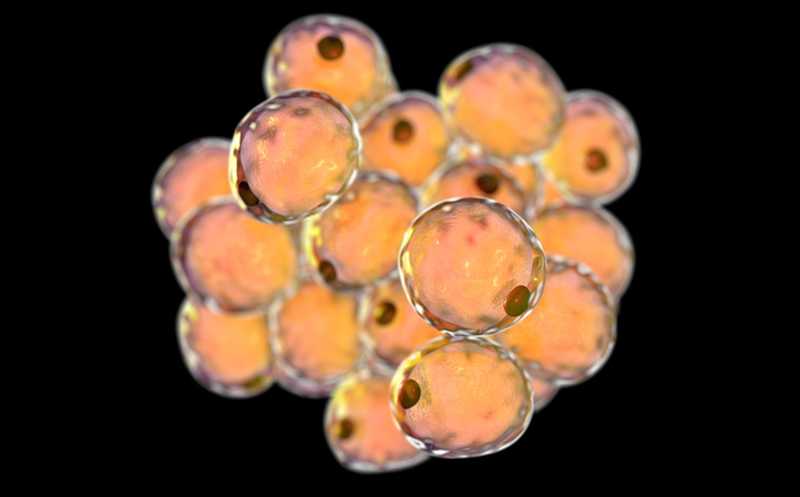

В настоящее время для долговременного хранения ДНК используется ее заморозка, что требует непрерывных холодовых цепей и постоянного доступа к электричеству. Исследователи из Массачусетского технологического института и коллабораторы придумали другой подход к хранению ДНК. Их вдохновил на это в том числе фильм «Парк Юрского периода», в котором ДНК динозавров сохранилась в янтаре. Только вместо янтаря они выбрали похожий на стекло полимер, который затвердевает при нагревании. В его состав входит стирол и сшивающий агент. Метод назвали T-REX (Thermoset-REinforced Xeropreservation).

ДНК нужно не только хранить, но и извлекать из хранилища без повреждения. Для этого в структуру полимера включили тионолактоны, чтобы его можно было разрушить цистеамином. Чтобы опробовать метод, авторы закодировали в ДНК саундтрек к «Парку Юрского периода» и запечатали ее в полимер. Также они сохранили геном человека. ДНК в полимере выдерживает нагрев до 75 градусов по Цельсию. После извлечения и секвенирования исследователи не нашли дополнительных ошибок, что говорит об эффективности метода.

По мнению авторов, их метод поможет сохранить образцы до того момента, как развитие технологий позволит лучше понять геном и его связь с заболеваниями.

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0