Bладимир Гвоздев: «Главное для ученого — любовь к науке и настойчивость»

Академик Владимир Алексеевич Гвоздев всю жизнь посвятил генетике, начиная с младших курсов биофака. Тогда «продажная девка империализма» была под запретом, в вузах вместо нее преподавали мичуринское учение, а юный Володя Гвоздев покупал в букинистическом магазине учебники по настоящей генетике и не испорченному ее отсутствием эволюционному учению — дарвинизму. Владимир Алексеевич рассказывает о том, как генетика в России начиналась заново, о Р.Б. Хесине, культуре клеток дрозофилы, первой встрече с piРНК и о многом другом.

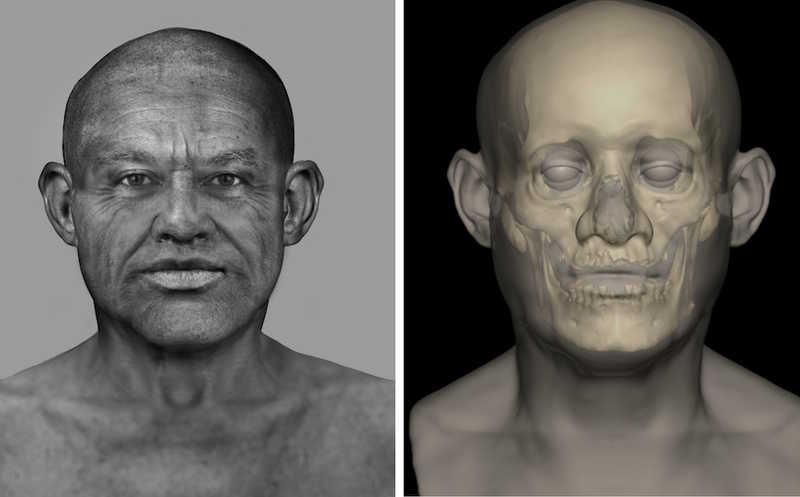

Одногруппники кафедры биохимии животных, академики Сергей Шестаков, Владимир Гвоздев и Владимир Скулачев

Из дворян

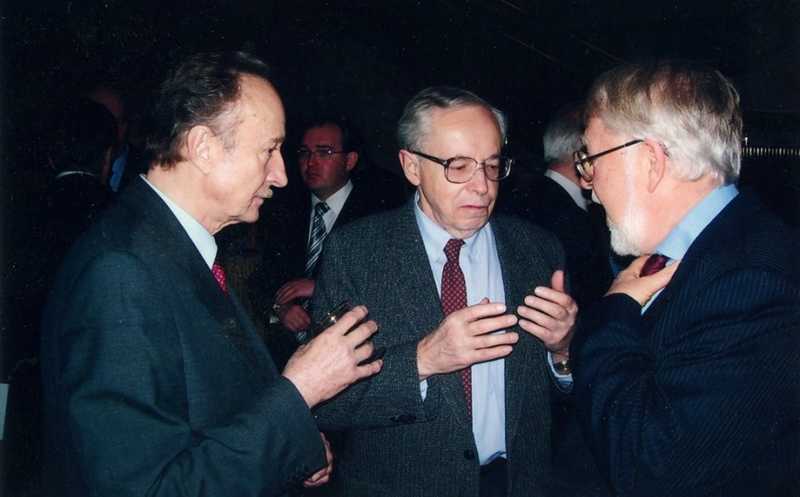

Я родился праздничным днем 1 мая 1935 года в Москве. Не могу сказать, что в простой семье. Папа мой из дворян. «Гвоздев» звучит как пролетарская фамилия, но папа из тульских дворян. Имение моего деда Алексея Aлексеевича Гвоздева находилось в Тульской губернии, где он был достаточно известен как участник широкой гражданской кампании по борьбе с голодом в 1891-92 г в связи с неурожаем, охватившим и Тульскую губернию. Дед привлек к этой гражданственной акции Льва Николаевича Толстого, близкого соседа по имению, понимая, что это имя будет важным символом, способствующим организации этой важной работы.

Л.Н. Толстой, справа от него А.А. Гвоздев и участники борьбы с голодом 1891-92 гг.

Л.Н. Толстой, справа от него А.А. Гвоздев и участники борьбы с голодом 1891-92 гг.

Дед окончил московский медицинский университет и был направлен как отличный студент на учебу к великому Пастеру, после чего участвовал в организации в России прививочных станций. В знак признательности получил от Пастера его портрет маслом, к сожалению, утраченный в первые годы революции. А мой отец вспоминал, как ему приходилось помогать стягивать кожу случайно раненых крестьян, когда дед зашивал эти раны.

Замечу, что с Толстыми сохранялись по материнской линии некоторые родственные отношения в лице внучки Толстого Анны Ильиничны, эмоциональной дамы, жившей в арбатском доме рядом с теперешним памятником Булату Окуджаве, в квартире с новаторскими картинами десятых-двадцатых годов. Ее муж, профессор философии МГУ Попов Павел Сергеевич, считается теперь первым биографом Михаила Булгакова. Гости за столом бывали из разных компаний, включая и инженеров-соратников отца. Вспоминаю мои мальчишеские свидетельства, как кто-то из инженеров вспомнил, что Ленин где-то назвал Толстого хлюпиком. Разразился невероятный скандал, Попов успокаивал жену, но вечер был испорчен. Анночку нелегко было успокоить.

Рядом с имением деда находилось имение предков по материнской линии Георгия Павловича Георгиева, ниже неоднократно упоминаемого. Его тетка Мария Павловна (в девичестве Воронцова-Вельяминова) была замужем за моим дядей по отцовской линии, часто гостила у моих родителей, и в детстве мы даже столкнулись с Георгием Павловичем, когда пытались вместе начать учить английский. Но дальше это дело не пошло. Столкнулись вновь многими годами позже.

Мой отец Алексей Алексеевич Гвоздев — видный инженер и преподаватель строительной науки, Герой Социалистического труда, оставил о себе память в названии московского Института бетона и железобетона (НИИЖБ им. А.А. Гвоздева). Еще до революции он успел поступить и начать учиться в так называемом путейском строительном институте в Москве. Начавшим учиться дворянам разрешалось вернуться в институт и его закончить: разумно превалировало желание получить своих квалифицированных инженеров в период становления новой власти. Отец читал лекции в Военно-инженерной академии, где его попросили снять обручальное кольцо. Сейчас этот эпизод крайне удивляет молодых людей, но тогда это было нормой. Видимо, не должен был преподаватель серьезного вуза отвлекаться на такие «пошлости».

A.А. Гвоздев в период лекций в Военно-инженерной академии

A.А. Гвоздев в период лекций в Военно-инженерной академии

Мать также из дворянской семьи, ее семейная ветвь Раевских тянется от брата известного генерала Раевского, героя войны 1812 года. Она окончила институт благородных девиц в 1917 году, затем, зная французский и немецкий языки, много лет работала в библиотеках.

А.А Гвоздев с женой Е.И. Гвоздевой-Раевской

А.А Гвоздев с женой Е.И. Гвоздевой-Раевской

«Ну, все живы»

Мои детские и школьные годы благополучно прошли в центре Москвы, за исключением месячной немецкой оккупации в 1941 году — в замечательном приокском городке Тарусе, воспетом в воспоминаниях многих интеллигентов и ряда известных писателей, в том числе в известном сборнике «Тарусские страницы», который мы, будучи молодыми в период оттепели начала шестидесятых годов, взахлеб читали. Оккупация была кратковременной: находящийся в Москве отец не успел далеко и надолго вывезти нашу семью при быстром немецком наступлении.

В Тарусе не обошлось без драматических историй. Мы были извлечены немцами из «щели», где все спасались от обстрелов и бомб. Щель была вырыта хозяевами домика, обычно сдававшими комнатки дачникам. Когда мы покидали щель, немец чуть не убил моего 12-летнего брата, у которого на голове была детская буденовка. Мать успела крикнуть по-немецки, что это ребенок. Спасло образование, полученное в Институте благородных девиц.

Братья Гвоздевы перед войной

Братья Гвоздевы перед войной

Другой случай в Тарусе произошел, когда немец, зная об ее способности объясняться по-немецки, требовал найти ему для чего-то фитиль (ein Docht), а она не понимала значения этого слова и была перепугана. Но не все немцы были такими, некоторые даже приносили мелкую соль, которую мы ранее не видели, и гладили меня по головке. Но все равно я их боялся.

Голода там не помню. Наверное, меня, как маленького, берегли, тогда как взрослые голодали. Когда Тарусу освободили, отец, находившийся в Москве со своими инженерными делами, сразу приехал за нами. Осталось в пaмяти, как отец в распахнутой шинели входит в этот тарусский домик и, увидев нас, говорит: «Ну, все живы». Помню, как мы ехали из Тарусы в Москву по шоссе мимо стоящих вдоль него рядов голых печек, оставшихся от сожженных деревенских домов.

«Это не фашистский язык, а немецкий»

Потом — эвакуация в Новосибирск и возвращение в Москву, где я в 1943 году поступил в первый класс. Школа нас встретила плакатами, которые запомнились на всю долгую жизнь: «ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ! НАШЕ ДЕЛО ПРАВОE! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!» Военное московское детство казалось благополучным: все заборы в арбатских переулках снесены, увлекательные игры в казаки-разбойники по всему квартальчику, иногда «войны» с соседним двором. Что бы ни происходило в мире, мальчишки всегда играют в войну.

К концу третьего класса родители решили, что мне нечего делать в этой школе, и после летней подготовки перевели меня в пятый класс в другую школу, где учился мой старший брат. Это было стандартное здание, выстроенное на месте снесенного, но потом восстановленного Зачатьевского монастыря.

Пространство было окружено кирпичной стеной с воротами, над которыми помещались останки надвратной церкви. Не будучи верующим, я много лет спустя в пасхальную ночь обошел вокруг этой стены, где в надвратной церкви уже горел свет. В детстве на пасху неверующий отец в пасхальную ночь прогуливал нас с братом к Новодевичьему монастырю послушать звон колоколов.

Помню, в пятом классе в 1945 году учительница нам говорила: «Учите немецкий и не отвергайте его, это не фашистский язык, а немецкий». Такая детская реакция была естественной; война только что закончилась, а в первых классах школы нас встречали вышеупомянутые лозунги. Были в школьном учебнике и кусочки текстов с готическим шрифтом, который легко усваивался и был обязательным дополнением к знакомству с немецким. Позднее, когда я уже учился в МГУ, выбрал английский, но немецкий оказался необходимым для чтения знаменитого химического справочника Бейльштейна, и приходилось помогать тем, кто в школе не касался немецкого.

Сразу после окончания МГУ пришлось с удовольствием поучить французский, поскольку появились важные работы по биологической роли клеточной рибонуклеиновой кислоты (РНК), напечатанные во французских журналах. Это были работы Жана Браше, предшествовавшие знаменитым работам Жакоба и Моно в области биохимической генетики (термина «молекулярная генетика» тогда еще не существовало), публиковавшихся уже на английском. В детстве родители пытались учить меня французскому, но я был не очень послушным ребенком и не страдал усердием. Хотя что-то все равно запомнилось, и теперь я смог читать не только научный французский текст, но и знаменитую книжечку Антуана Сен-Экзюпери «Маленький принц», еще не переведенную на русский.

Биология. Начало

В школе меня интересовала биология, но больше физиология животных и биохимические аспекты жизнедеятельности. Я читал популярные статьи Опарина о коацерватах, безмембранных комплексах белков как материальных основах протекания жизненных биохимических процессов. Коацерваты Опарина как обособленные скопления нуклеопротеинов опять недавно засветились цитированием в зарубежных работах в связи со вспыхнувшим интересом к процессам так называемой фазовой сепарации РНК и белков, «нуклеопротеинов» в живой клетке в составе крупных комплексов и их роли в разнообразных клеточных процессах.

Когда я поступал в МГУ на биолого-почвенный факультет в 1952 году, в анкете нужно было указать социальное происхождение родителей, и я честно написал: дворяне. Тогда мои одногруппники, интересуясь, кто как заполняет анкету, заглядывали и удивлялись, что я из дворян. К счастью, это не повлекло для меня неприятностей.

Но случалось и по-другому. Мой старший брат поступил на физический факультет MГУ в 1947 году, и в анкете тоже честно написал, что был в оккупации. Сначала на физфаке были общие физические курсы, потом шло распределение по специальностям, и самым модным и интересным была специальность «строение вещества» для подготовки по разделам физики, касающихся проблем создания атомной бомбы. Брата не приняли по анкетным данным, и он стал геофизиком.

Старший брат В.А.Гвоздева Алексей

Старший брат В.А.Гвоздева Алексей

Почему я не стал строителем, как папа? Мне учиться строительству не хотелось. К тому же я очень плохо чертил: пространственное воображение у меня отсутствует, за меня чертили в десятом классе другие ребята. А математика мне вполне удовлетворительно давалась. Решил — пойду на биофак, тогда биолого-почвенный факультет: «почву» добавили после страшной сессии 1948 года, разгромившей генетику. Когда я поступил, это был первый год, когда на биофак вернули высшую математику, изгнанную в 1948 году. Девчонки страдали, для меня же не было ничего сложного. Основы высшей математики — одно удовольствие.

Я школьником много читал и понимал как-то интуитивно, что все это мичуринское учение, вся эта лысенковщина — что-то не то: теперь бы сказал, что не чувствовал фундаментальности этой «науки». Но читал я всю эту ерунду достаточно внимательно. Когда десятиклассником решил попробовать себя на олимпиаде на биофаке, предлагалось выбрать тему сочинения, и я выбрал тему «Что нового внесли в биологию Мичурин и Лысенко?» Я получил первую премию в виде четырех томов сочинений Мичурина. Потом Георгий Георгиев, когда я ему об этом рассказывал, меня подкалывал — как же ты мог написать такое!

Мичурина с участием Лысенко слишком поднимали на щит в противоположность настоящей генетике. Но когда я школьником писал это сочинение на олимпиаде, то в какой-то степени покорно воспринимал эту ахинею, а возненавидел ее уже на первом-втором курсах. Пропаганда дает свои плоды, если рядом нет старшего наставника.

«Интересно, но слишком механистично»

Началась моя жизнь на биофаке. Школьные друзья, которые хорошо чертили, все пошли по строительству, даже слушали лекции моего отца, были безумно заняты. Я же на биофаке чувствовал себя свободно, и было время для самообразования. Я покупал в букинистическом магазине научные книги, в том числе тех авторов, которые были изгнаны из университета в 1948 году. Они когда-то заведовали кафедрами, но стали изгоями как люди, проповедующие генетику, проклятую буржуазную науку. Поэтому наша российская генетика отстала от мировой на десятилетия. Я покупал либо их учебники, либо те, которые успели перевести до 1948 года, когда разразилась страшная сессия ВАСХНИЛ, которую поддержал Сталин, и вся генетика была уничтожена.

Почему такое стало возможным? Потому что не было никаких свобод. Моего дядю отправили на Соловки в 1933-м ни за что. Тогда была в силе бывшая жена Максима Горького Екатерина Пешкова, и с ее помощью моей матери удалось брата вытащить с Соловков, но без одной ноги. Почему он оказался без ноги, он не мог объяснить, вероятно, какое-то время был без сознания. Мои родственники смогли переправить его в Англию к сестре, потому что его с большой вероятностью снова бы посадили. И сделали это вовремя — потом режим еще ужесточился.

Сталин ратовал за развитие науки, платил академикам большие деньги, они все жили очень неплохо, если только их не посадили. Многие чувствовали эту заботу — но одновременно страх. Физика Сергея Вавилова он держали президентом Академии наук, а его брата генетика Николая Вавилова сгноили в тюрьме. Это была политика Сталина. Зачем он это делал? На всякий случай, чтобы все знали, что он может всё. Чтобы боялись.

Меня воспитывали так, что ни одного плохого слова в семье о Сталине я не слышал. Был случай, когда я учебник завернул в газету, и там был портрет Сталина, а я перегнул как раз по портрету. Мать увидела: «Как ты мог это сделать?» Мне было стыдно за этот «проступок», а она боялась, что кто-то увидит неуважение к Сталину и донесет. Прежде всего, она боялась, что донесет управдом, это была их негласная обязанность. С управдомом были всегда осторожные отношения, к нему приходилось обращаться с разными просьбами, и когда он в чем-то помогал, мать всегда старалась заплатить, ублажить — чтобы не было повода на нас донести. А в те годы это было в порядке вещей.

Когда в 1952–1953 гг. начали сажать врачей, мать, которая никогда раньше о политике не говорила, не выдержала: «Никогда я не поверю в это ”дело врачей”!» А отец молчит. У нас как раз были студенческие каникулы, мы с братом были дома, когда отец вслух зачитывал газетное сообщение о деле врачей. Но о Сталине все равно ничего плохого не было сказано. В нашей с братом «детской» даже висел откуда-то вырезанный его портретик, который при разоблачении культа личности я предложил снять и уничтожить.

Когда умер Сталин, мы учились на первом курсе, и у нас проходил практикум по зоологии беспозвоночных, еще в старом здании МГУ в центре Москвы. Он длился довольно долго — стало темнеть, это был март. После практикума мы решили пойти к гробу Сталина. Преподаватель предупредил нас быть осторожными. Мы тогда еще не знали, что там давка, только услышали крики. До гроба, к счастью, не дошли.

Но и после смерти Сталина, хотя был разоблачен культ его личности, генетика не была разрешена и не возвращена в вузы. Ситуация продолжала быть ужасающей. Я вообще не ходил на лекции по дарвинизму и генетике — понимал, что это чушь. Я прочитал настоящий переводной учебник генетики летом после второго курса и восхитился настоящей генетикой. Даже пытался давать почитать этот учебник тем, кого считал на курсе поумнее. И какая реакция? Мне говорили: «Все, что тебе так нравится, очень интересно, но слишком механистично». Мне было 20 лет, я еще не понимал, что это результат многолетней направленной лживой пропаганды. Понял значительно позже.

Выбор кафедры

Никак нельзя сказать, что биофак ничему меня не научил. У моей матери, а она была интересная девушка, в молодости был поклонник — будущий академик Курсанов, физиолог растений, который стал достаточно известным, когда я учился на биофаке. Он пришел в гости в наш дом, населенный строителями, соратниками моего отца по работе. Родители мне сказали: «Пойдем с нами, познакомишься и обсудишь, на какую кафедру тебе идти».

Я думал о физиологии или биохимии. А Курсанов мне очень четко сказал: «Никакой физиологии животных — иди на кафедру биохимии животных». Как он был прав, я понял, когда столкнулся с халтурными лекциями Хачатура Седраковича Коштоянца, заведующего кафедрой физиологии животных! Я поступил на кафедру биохимии животных, где замечательно было поставлено обучение заведующим кафедрой Сергеем Евгеньевичем Севериным. Он был беспартийным, но для того, чтобы спасти кафедру, вынужденно мог становиться конформистом. Свидетельством этому служит сборник воспоминаний о трагической истории биологии в нашей стране — «Российский ученый Симон Шноль и его герои» (авторы-составители Я.Э. Юдович, М.П. Кетрис, Коми республиканская типография, 2023). Здесь Северин оценивается с большой любовью, как замечательный преподаватель, но в то же время, видимо, под давлением партийной организации и по ее заказу он мог артистично выступить и клеймить настоящих ученых за то, что у них в учебнике слишком много ссылок на иностранных авторов. Это происходило во время известного периода «борьбы с космополитизмом».

Сергей Евгеньевич Северин своими лекциями влюблял нас в биохимию, и я ему очень признателен как заведующему кафедрой, следящему как за биохимическим практикумом, так и за качеством специальных курсов. Мне предлагали остаться на кафедре в аспирантуре, но я выбрал Романа Бениаминовича Хесина, работавшего в области синтеза белка на изолированных клеточных структурах (в то время это было яркое начало мировых успехов в расшифровке биохимических механизмов синтеза белка) и покорившего меня своей лекцией по биохимической генетике.

Учитель

Когда уже были готовы основные здания МГУ, строительство биолого-почвенного факультета немного запаздывало, и мы заканчивали учиться еще в старом здании. В большой аудитории биофака выступали на разные темы приглашаемые лекторы. Один из них, с горящими глазами, рассказывал о том, какая существует биохимическая генетика бактерий, как гены кодируют последовательные стадии биохимических реакций. И тут я чувствую: вот оно! Вот с чем хотелось бы позаниматься!

Это и был Роман Бениаминович Хесин, мой будущий учитель 35-летнего возраста. В 1948 году он был изгнан с кафедры генетики, но чудом был утвержден как кандидат биологических наук, успевший представить диссертацию и защитить ее на совете прямо перед сессией 1948 года.

Я отверг прочие предложения и волею судеб счастливо попал в его группу в Институте биофизики АН СССР. Я начал работать в 1957 году под руководством Хесина в этом институте, который оказался перевалочным пунктом на пути в Институт атомной энергии (вскоре названном именем И.В. Курчатова, уже после его кончины). В этом, тогда сильном и закрытом институте в 1959 году оказалось возможным спасти генетику от страшных лап Лысенко и его прихвостней.

В Институте биофизики не было места для работы, и Хесин устроил мне рабочее место в Институте экспериментальной биологии, в отделе, руководимом уже достаточно пожилой Ольгой Борисовной Лепешинской, проповедующей «возникновение клетки из живого вещества», что иногда демонстрировалось в кино обратным показом пленки, регистрирующей распад умирающей клетки. Это имя давно уже прочно забыто, в чем я убеждался в моих давних разговорах со студентами МГУ. Ее сотрудники просили меня устроить им встречу с Хесиным, чтобы посоветоваться, «как получить из нуклеопротеида живое вещество». Они инкубировали смесь аминокислот в пробирке, чтобы синтезировать белок и что-то еще, вероятно нуклеопротеин, добавляли, но прироста белка не наблюдалось, а я посмеивался над ними, советуя все-таки добавлять и АТФ. Дополнительные комментарии здесь не нужны за исключением того, что все это хорошо поддерживалось властями.

В это время я еженедельно приезжал к Хесину, контролировавшего мою работу, включая и чтение актуальных зарубежных статей, направленных на исследование механизма синтеза белков.

Начало экспериментальной работы у меня было неудачным. Мы искали то, чего нет: происходит ли синтез белка в клеточном ядре? Занимались биохимией синтеза белка, когда только что появилась работа, вскрывшая первые стадии процесса, заключающиеся в активации аминокислот. Оказалось, что в ядре идут только самые первые стадии, которые относятся к активации аминокислот, составляющих белковую цепь. Настоящего синтеза белка в ядре мы не нашли, так что роль активации аминокислот в ядре остается загадочной.

Началась организация в Институте атомной энергии радиобиологического отдела, в состав которого попала в 1959 году и лаборатория Хесина. Это осуществилось благодаря активности знаменитых академиков-физиков, в первую очередь академика Тамма. Сначала название отдела имело защитную привеску «радио», а слова «генетика» в названии не звучало, было скрыто. В 1977 году биологический отдел, уже потеряв защитную привеску «радио», переместился в Академию наук как Институт молекулярной генетики (название предложил 55-летний Хесин), чему активно помогал директор Курчатовского институт академик Александров, с которым у нас бывали и личные контакты.

ГП

Моя область науки через ряд лет снова свела меня с Георгием Павловичем Георгиевым (ГП). Он исследовал рибонуклеиновую кислоту, которая образуется в ядре, и охарактеризовал ее как ДНК-подобную по нуклеотидному составу, то есть как продукт транскрипции ДНК. Это был важный результат, полученный задолго до выяснения того, что эта РНК представляет собой структуру, состоящую из экзонов и интронов. ДНК-подобная РНК была характеризована как стабильная, а я для другого типа клеток показал, что около половины ее лабильна, то есть вскоре после образования деградирует.

ДНК-подобная РНК действительно оказалась в значительной степени лабильной, поскольку из нее экзоны вырезаются и сшиваются, а интроны удаляются. Я не рассматривал полученный результат как какое-то достижение, но после открытия интронов и их удаления из РНК эти данные получили соответствующее объяснение и осмысление. Кроме того, из сказанного следует, что меня хорошо научили корректно планировать биохимические эксперименты еще на кафедре биохимии животных, а ГП по своим анкетным данным вряд ли мог поступить в МГУ (он был из семьи «врагов народа»).

Продолжить работу с лабильной ДНК-подобной РНК можно было бы, владея методологией рекомбинантных ДНК, которая тогда еще не вошла в арсенал биохимических методов. Кроме того, в Курчатовском институте не было возможностей закупать импортные реактивы, в отличие от институтов РАН.

Дрозофила

В этот момент Роман Бениаминович Хесин, зная о моем интересе к генетике и видя тупик в продолжении чисто биохимической работы, предложил мне переключиться с биохимических подходов на исследования дрозофилы, замечательного модельного объекта, сыгравшего неоценимую роль в становлении генетики как науки. Параллельно было предложено получить культуру клеток дрозофилы для проведения ряда биохимических экспериментов. Хесин мечтал получить эту культуру клеток и использовать ее в целях исследования регуляции активности генов. Только что вышла статья в журнале Nature о том, как получить эту культуру, но это была какая-то подделка, никому не удавалось это воспроизвести, клетки быстро гибли.

Исходя из биохимических данных о том, что представляет собой гемолимфа насекомых, я предложил другую среду, и у нас с B.Т. Какпаковым, сотрудником другой лаборатории биологического отдела ИАЭ, все быстро получилось! Мы были одними из первых, кто получил эту культуру клеток. Мы даже были удостоены премии имени И.В. Курчатова, не занимаясь околовоенной тематикой, — вероятно, при поддержке директора А.П. Александрова.

Настоящей большой работы мы на культуре клеток не сделали, за исключением совместной работы с ГП, позволившей столкнуться с подвижными генетическими элементами генома. Отдельно опубликовали возможность исследования в культуре клеток дрозофилы воздействия гормона насекомых экдизона. Это привлекло внимание исследователя в США, Питера Чербаса (Р.Сherbas), увидевшего нашу публикацию об эффектах воздействия гормона экдизона в культуре клеток. Он удачно продвинул свои исследования, сделав на этом хорошую карьеру.

Сейчас он уже неработающий пенсионер, в отличие от меня, еще связанного с экспериментальной работой. В США нельзя так долго работать. А у нас — работай, если силы есть. Его жена Люси заведовала банком культур клеток насекомых, и мне ничего не стоило привозить в Москву новые культуры клеток дрозофилы. Хесин позволил мне параллельно с этим погрузиться в чтение специальной литературы по генетике дрозофилы, что я и сделал с интересом и удовольствием, расценивая это погружение как знакомство с какой-то забытой античной культурой. Был написан обзор, в котором отмечались возможные будущие исследования по биохимической генетике дрозофилы. Хесин одобрил этот обзор, вскоре опубликованный, равно как и предложенные планы исследования.

Между тем ГП хотел подтвердить свою популярную гипотезу: гены эукариот такие большие, измеряемые косвенно чисто генетическими методами, поскольку они имеют протяженную регуляторную зону. Теперь мы знаем, что протяженность генов может определяться длиной интронов, которые на самом деле могут отвечать и за регуляцию экспрессии генов, но о существовании интронов никто не подозревал, их присутствие было показано позднее. Приезжая из США, где ГП бывал докладчиком на престижных конференциях, он угощал аудиторию интереснейшими докладами о последних успехах в области молекулярной генетики. Один из его визитов в США возбудил его использовать для клонирования (выделения индивидуального гена) дрозофилу, имеющую более простой геном по сравнению с мышиным для исследования структуры транскрибируемого гена. У дрозофилы большие гены нередко встречаются.

Независимо мы сделали работу по биохимической генетике, получая набор мутаций в гене, кодирующего фермент. Оказалось, что все мутации попадают не в длинную регуляторную зону гена, способную при мутации менять или полностью подавлять количество синтезируемого белка, а в кодирующую белок область, определяющую свойства белка, его структурные характеристики. Протяженная регуляторная зона как будто ускользнула.

ГП поставил задачу клонировать ген силами своей лаборатории. Некогда считалось, что очень трудно выделить ДНК дрозофилы, мешает хитин. Сейчас это смешно звучит, но это давно было. А у нас уже была культура клеток дрозофилы – это было определенным достижением. Решили, что группа ГП клонирует ген из культивируемых клеток, получает его радиоактивную копию, а мы силами своей лаборатории определяем тот участок хромосомы, где этот ген локализован, с использованием метода гибридизации меченой нуклеиновой РНК/ДНК с политенными хромосомами и микроскопически идентифицируем этот участок.

И вот что мы увидели: был клонирован участок ДНК одного гена, а РНК с этого гена гибридизуется, то есть узнает комплементарный участок ДНК, в нескольких сайтах по длине хромосом. Другими словами, клонированный ген выявляет рассеянные по хромосомам множественные копии этого гена. Более того, в разных линиях дрозофил эти сайты варьировали. Клонированные гена оказались подвижными, перемещающимися по хромосомам.

Эта работа, выполненная двумя разными лабораториями разных институтов, благодаря активности ГП была удостоена Государственной премии. Это была первая в нашей стране не методическая, а фундаментальная работа, выполненная с привлечением методов клонирования участков ДНК.

В.А. Гвоздев и Г.П. Георгиев

В.А. Гвоздев и Г.П. Георгиев

Отмечу, что еще перед возникшей задачей локализации клонированных генов я просил своего сотрудника Евгения Витальевича Ананьева наладить метод гибридизации меченой новообразованной РНК культуры клеток с политенными хромосомами для других научных задач. Имея опыт работы с политенными хромосомами, результаты которой составили его кандидатскую диссертацию, он без особого труда прекрасно справился с задачей определения сайтов локализации клонированных фрагментов генома. Мобильные гены клонировались из культуры клеток в первую очередь потому, что число их увеличивалось в ходе последовательных пассажей культивированных клеток.

В Институте молекулярной биологии по просьбе ГП также пытались параллельно провести локализацию клонированных фрагментов, но безуспешно. Мы методически уже были готовы к этой задаче, потому что научились локализовать участки политенных гигантских хромосом дрозофилы, гибридизующихся с меченой новообразованной суммарной РНК в той области, которая прилегает к хромоцентру и обогащена повторяющимися элементами генома.

На пути к piРНК

Меня Хесин учил: надо выбирать определенную модель взаимодействия генов и стараться понять, что представляет собой механизм их взаимодействия.

Нам удалось открыть новый тип коротких некодирующих РНК, связанных с подавлением экспрессии и перемещением в геноме мобильных элементов. Сейчас, в 2024 году Нобелевскую премию присудили двум известным биологам из США за открытие и исследование не кодирующих белки коротких микроРНК. Нобелевская премия ранее уже была присуждена за открытие участия коротких РНК разного происхождения в подавлении экспрессии генов. И тогда эти два исследователя, Эмброс и Равкан, заслугой которых является обнаружение и доказательства биологической роли микроРНК, получили престижные премии, но не Нобелевскую.

Полагаю, что сейчас научная общественность удовлетворена присуждением свежей Нобелевской премии за открытие микроРНК. Но кроме нее, выявилась и другая короткая РНК, немного длиннее микроРНК, с существованием который мы столкнулись первыми. Речь пойдет о piРНК.

Мы исследовали механизм взаимодействия двух генов дрозофилы, один из которых находился в Y-хромосоме самцов дрозофилы, а другой в Х-хромосоме. Примечательность и загадочность системы взаимодействия этих генов, заключающейся в способности гена Y-хромосомы подавлять активность гена Х-хромосомы, состояла в том, что взаимодействующие гены обладали идентичными по нуклеотидной последовательности отдельными участками ДНК. Удалось показать, что Y-хромосома продуцирует в достаточно больших количествах короткую РНК, но она явно длиннее, чем микроРНК (32–35 нуклеотидов против 23 нуклеотидов).

Используя культуру клеток, мы показали, что короткая РНК нового типа способна уничтожать транскрипт гена Х-хромосомы, находя в нем комплементарные участки. Первую работу по этой теме мы отправили в печать в 2001 году, как вдруг я получаю письмо из Science c предложением публикации наших данных, о которых непонятным образом докатился слух как о продвижении этой тогда новой и модной тематики исследования коротких некодирующих РНК.

Я отвечаю, что неудобно изымать статью из хорошего журнала Current Biology. Через какое-то время от главного редактора журнала получаю: «Поздравляем, вы получили уже более 100 цитирований на эту работу». Кстати, этот главный редактор и сейчас занимает ту же должность. Хотелось бы что-то новое ему послать и напомнить, что было почти четверть века назад.

Во второй нашей работе, опубликованной в 2004 году, была описана возможность контроля транскриптов подвижных элементов с помощью короткой РНК этого типа. Одним из рецензентов этой работы был малоизвестный мне Филипп Земор (Phillip Zamore), которого мы благодарили за ценные замечания. [Теперь, 20 лет спустя, нашим читателям хорошо знакомы биотехнологические компании, среди учредителей которых был Филипп Земор, — Alnylam Pharmaceuticals, лидер в области терапии методом РНК-интерференции, а также Voyager Therapeutics. — PCR.NEWS]

В 2006 году Филипп Земор опубликовал в Science работу, где показал, что это новый тип РНК, который взаимодействует с белком PIWI, обеспечивающим узнавание короткой РНК комплементарных участков в последовательностях РНК, кодируемых подвижными элементами генома и необходимых для их перемещения и размножения. Таким образом, короткая РНК контролирует и ограничивает размножение подвижных элементов. Отсюда возник термин piРНК для обозначения этого нового типа коротких РНК.

Первым автором этой очень хорошей работы был мой бывший сотрудник Василий Вагин. Почему Земор включил и меня соавтором в эту работу, хотя я ничего для нее не сделал? Это можно расценивать как благодарность за то, что наши предыдущие процитированные им две работы натолкнули его на исследования piРНК.

Позднее мы также исследовали piРНК-зависимую систему. Сейчас, в 2024 году, другой мой бывший сотрудник, непосредственно взаимодействующий с Земором, написал мне, что на фоне присуждения Нобелевской премии по микроРНК Земор переживает, что его вклад в исследования коротких piРНК пока прошел мимо этой премии. Нескромно замечу, что Александр Сергеевич Спирин, вероятно имеющий на это право, сообщал мне о своем желании выдвинуть мое имя на получение Нобелевской, а я его отговаривал, учитывая значительно более значимый вклад Земора.

Важная неупорядоченность

Остальное относится к совсем недавним годам и ищет своего продолжения в будущем 2025 году. Моя сотрудница Галина Львовна Коган при участии способного студента более пятнадцати лет назад обнаружила образование семенник-специфичных РНК, а затем и кодируемых ими генов, которые оказались гомологичными ранее известным уникальным генам, кодирующим субъединицы гетеродимерного белка, известного как повсеместно образуемый, ассоциированный с рибосомами и участвующим в обеспечении гомеостаза образования белков. При этом была прослежена эволюция и детали размножения в геномах видов дрозофилы полиморфных копий одной из субъединиц димера.

Результаты этой многолетней работы были суммированы в работе, опубликованной в 2014 году. Оставался открытым вопрос: в каких клетках семенника эти белки могут обладать тканеспецифичной функцией? К этому времени было уже трудно конкурировать с массивом зарубежных работ, посвященных piРНК, захотелось оживить исследования семенник-специфичных РНК и осознать смысл существования особых вариантов кодируемых белков. Забегая вперед, для краткости назову их ГСБ (герминально-специфичные белки), — образующиеся только в клетках, превращающихся в развитии в сперматозоиды и оплодотворяемые ими ооциты.

Для этого следовало научиться видеть с помощью иммунофлуоресценции эти белки в отдельных клетках на разных стадиях развития. Благодаря усилиям Наталии Акуленко и Елены Михалевой удалось преодолеть эти трудности и показать, что эти ГСБ-белки специфичны не только для герминальных клеток семенника, но и для яичника. Рассматривая дополнительные вставки аминокислотных последовательностей этих белков, отличающих их от повсеместно присутствующих гомологов, и регистрируя присутствие повторов отдельных аминокислот, мне удалось привлечь к этой работе О.В. Галзитскую, которая описала эти вставки как не образующие структурированых доменов. Они называются внутренними неупорядоченными последовательностями (для краткости ВНП). Далее буду употреблять для них и двойное название ГСБ/ВНП.

Эти конформационно подвижные участки белка, невидимые при рентгеноструктурном анализе, в отличие от строго организованных белковых доменов, привлекли к началу нашего века интерес исследователей протеома клетки — особенностей совокупной характеристики белков, определяющих специфичность клетки. ВНП склонны к белок-белковым и белок-РНК взаимодействиям, образуют внутриклеточные биоконденсаты, осуществляющие разнообразные клеточные функции — клеточную сигнализацию, транскрипцию и трансляцию на рибосоме. Последняя теперь рассматривается не только как машина для синтеза любой белковой цепи, но и как достаточно специфичный ассоциированный с рибосомой конденсат, включающий разнообразные кофакторы трансляции, которые участвуют в выборе определенной мРНК. В результате определяется та или иная судьба клетки в развитии организма.

ГСБ/ВНП белки состоят из двух субъединиц. Мы с помощью редактирования генома убили одну из субъединиц и микроскопически увидели, что зачатки герминальных клеток, мигрирующие к месту образования будущей гонады, погибают как раз во время нахождения ими в эмбрионе уже приготовленного им места. Клетка, которая стала зародышевой, проделывает долгий путь: она впячивается в эмбрион при образовании кишки, движется в ее зачатке, протыкает кишку, попадая в мезодерму, и ищет своих партнеров среди соматических клеток, ассоциируясь с ними и образуя гонаду.

Замечательный модельный объект — дрозофила! Сейчас она мощно используется в биомедицине. Выявляя у человека гомологи генов и белков дрозофилы и даже сохраняя останки названий этих генов и белков, исследуют особенности их функционирования, демонстрируют их эволюционно возникшее разнообразие у млекопитающих. За этим подходом большое будущее.

Раньше считали, что дифференцировка клеток непосредственно зависит от специфичной транскрипции ДНК. Но оказалось, что сама рибосома может дифференцировку направлять, однако может и «заболеть» — рибосомопатии разных вариантов, заболевания, связанные с нарушениями функции рибосомы, часто встречаются у человека. Таким образом, мы сделали принципиальный вклад в представление о том, что белки герминальных клеток, связанные с рибосомами, являются белками типа ВНП, и обладают значительно большим спектром возможностей для поддержания протеостаза в клетках, ответственных за продолжение здорового потомства.

ИМГ РАН, у двери кабинета А. Аравина, выполнявшего программу мегагранта в лаборатории своего одногруппника A.Кульбачинского; слева направо бывший сотрудник Гвоздева Ю.Я.Шевелев, визитер из Японии доктор М.Сиоми и В.А. Гвоздев

ИМГ РАН, у двери кабинета А. Аравина, выполнявшего программу мегагранта в лаборатории своего одногруппника A.Кульбачинского; слева направо бывший сотрудник Гвоздева Ю.Я.Шевелев, визитер из Японии доктор М.Сиоми и В.А. Гвоздев

Личное

Говорят, у меня много учеников по всему миру. Но, думаю, об этом не я сам должен рассуждать, а они могли бы считать меня в чем-то их учителем. В этих стенах, в Институте молекулярной генетики, я уже, страшно сказать, 65 лет!

С женой мы вместе почти столько же — 60 лет, в 2024 году отметили «бриллиантовую» свадьбу, но бриллиантов не нажили. Жена моя ровесница. По образованию она химик-синтетик, у нее руки очень хорошие, талантливые. Ее как химика-синтетика ценили, хотя сама она себя всегда критически оценивала; вязала двум нашим дочкам и внукам, эти ее произведения даже хорошо оценивались специалистами в этом деле и фотографировались.

Старшая моя дочь Екатерина окончила филологический факультет МГУ, кандидат филологических наук, ее работы посвящены творчеству Рабле и его современников. Младшую дочь Марию муж увез в США, где она доучивалась в университете и получила специальность научного менеджера. Сейчас она достаточно успешно занимается во Франции испытанием лекарств на больных. Она сама не лечащий врач, но что-то понимает в организации лечебного процесса, заняла там неплохое положение. Знаю, что ее многие рекомендуют как хорошего специалиста.

Дочери В.А.Гвоздева, Екатерина (слева) и Мария во Франции. 2019 г.

Дочери В.А.Гвоздева, Екатерина (слева) и Мария во Франции. 2019 г.

Если меня спросят, какие, на мой взгляд, самые главные качества для ученого, я скажу: любовь к науке и настойчивость. Настойчивость очень важна: если ты что-то делаешь и у тебя не получается, ты как следует подумай, чтобы у тебя начало получаться. Иногда это происходит, а иногда нет, но тут важно не впадать в отчаянье, а продолжать свое дело, которое любишь. Это относится не только к науке, но и к самой жизни. Надо любить жизнь, людей, с которыми живешь, и проявлять терпение. Тогда все когда-нибудь получится.

Подготовила Наталия Лескова

Меню

Меню

Все темы

Все темы

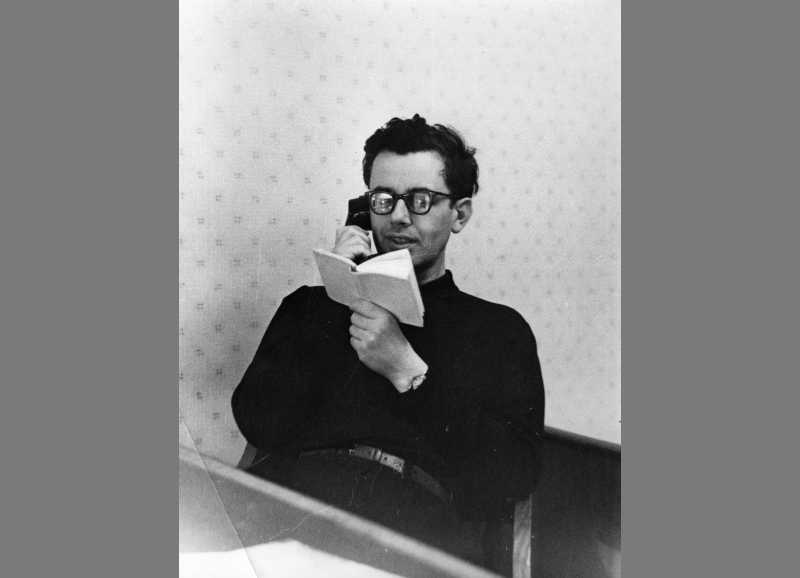

Р. Б. Хесин, март 1950 г. Credit: Mos.ru |

Р. Б. Хесин, март 1950 г. Credit: Mos.ru |

0

0