Генная терапия нарушений метаболизма дает длительный и стабильный ответ

На конференции Американского общества генной и клеточной терапии компания Ultragenyx представила результаты длительного наблюдения за участниками фазы 1/2 клинических испытаний генной терапии болезни накопления гликогена типа Ia (GSDIa, нарушение регуляции уровня глюкозы в крови) и дефицита орнитинтранскарбамилазы (OTC, нарушение цикла мочевины).

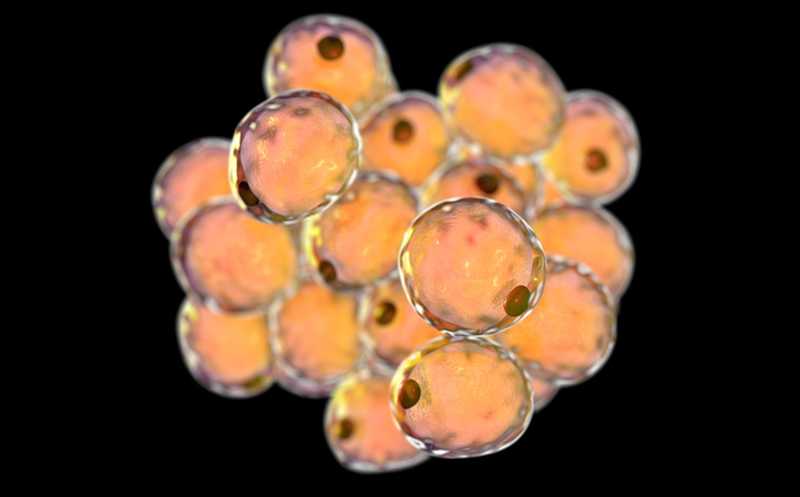

В рамках программы GSDIa девять пациентов получили однократно, внутривенно препарат DTX401 — аденоассоциированный вектор AAV8, экспрессирующий глюкозо-6-фосфатазу альфа. Наблюдение продолжается более 2,5 лет, все это время пациенты демонстрируют устойчивый ответ на терапию. Они сократили дозу кукурузного крахмала, который используется для замещения глюкозы в пище, или вовсе прекратили его принимать. Кроме того, у пациентов улучшился энергетический метаболизм. Серьезные побочные эффекты не детектировались.

В программе OTC шесть пациентов получили препарат DTX301 — AAV8, экспрессирующий орнитинтранскарбамилазу — по той же схеме. Наблюдение продолжается более трех лет. Все это время пациенты метаболически и клинически стабильны. Некоторые прекратили прием препаратов, снижающих уровень аммония, и перешли на менее строгую диету.

Третья фаза клинических испытаний DTX401 и DTX301 запланирована на вторую половину 2021 года. О первых неудачах компании Ultragenyx и новых решениях рассказывает корреспондент Science Джоселин Кайзер.

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0