Исследован нейротоксин из яда паука, купирующий острую и хроническую боль

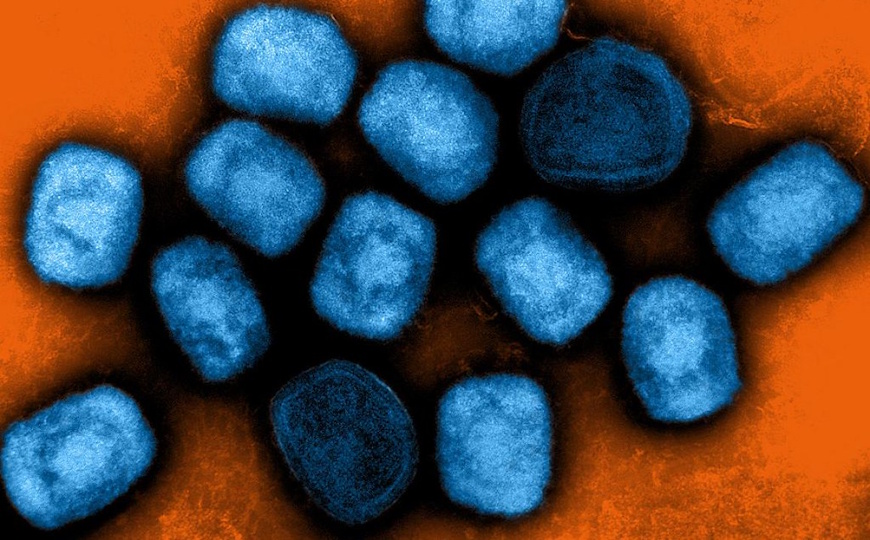

Ученые из ИБХ им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, МФТИ и других научных центров исследовали нейротоксин яда бразильского странствующего паука Phoneutria nigriventer. Яд P. nigriventer содержит по меньшей мере пять фракций (PhTx1 — PhTx5), включающих нейротоксические пептиды. Укус паука вызывает боль, головокружение, озноб и лихорадку, повышает артериальное давление и частоту пульса; задокументированы летальные исходы. Кроме того, пострадавшие сообщали о сильной продолжительной эрекции, и некоторые компоненты яда рассматриваются как перспективные препараты от эректильной дисфункции.

Другие компоненты ослабляют болевые сигналы. Так, нейротоксин Phα1β, или PnTx3–6 (шестой пептид из третьей фракции яда), в экспериментах на животных уменьшал как острую, так и хроническую боль. Авторы работы создали эффективную систему бактериальной экспрессии Phα1β. Он воздействует в том числе на катионный канал TRPA1, вовлеченный в переход от острой боли к хронической, восприятие низких температур, химических раздражителей и медиаторов воспаления.

«При исследовании действия токсина Phα1β на TRPA1 мы обнаружили, что токсин не ингибирует канал, а напротив, активирует его, усиливая ионные токи. Очевидно, что усиление ионных токов не сочетается с блокадой поры. На первый взгляд активация канала TRPA1 не соответствует обезболивающему эффекту, наблюдаемому в опытах на животных. Мы предполагаем, что задействован более сложный механизм. Вероятно, усиленная активация каналов TRPA1 в присутствии токсина Phα1β приводит к уменьшению активности нейронов, что, в свою очередь, уменьшает ответ на внешний стимул, вызывающий болевые ощущения, и приводит к снижению воспалительных реакций», — говорит Захар Шенкарёв, профессор кафедры физико-химической биологии и биотехнологии МФТИ, заведующий лабораторией структурной биологии ионных каналов ИБХ РАН (цитата по пресс-релизу МФТИ).

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0