Дождевая вода сделала из коацерватных капель протоклетки

Одна из гипотез возникновения жизни на Земле предполагает спонтанную сборку протоклеток — примитивных, но уже способных к самовоспроизводству и эволюции структур. Кандидатами на эту роль считаются коацерватные микрокапли, которые могут расти, делиться и накапливать РНК. При этом они нестабильны, легко сливаются друг с другом и быстро обмениваются молекулами, что мешает эволюции по Дарвину. Однако авторы статьи в Science Advances показали, что дистиллированная вода, имитирующая дождевую, подавляет слияние этих капель на неопределенный срок и обеспечивает компартментализацию РНК. Приобретшие стабильность коацерватные капли могут выступать в качестве способных эволюционировать протоклеток.

Художественная интерпретация формирующихся в дождевой воде протоклеток.

Credit:

UChicago Pritzker School of Molecular Engineering / Peter Allen, Second Bay Studios |

пресс-релиз

Один из важных и еще не решенных вопросов в науке — это зарождение жизни на Земле. Как из неживой материи сформировались клетки, способные к репликации, метаболизму и эволюции? Одна из гипотез гласит, что среда на ранней Земле содержала многие молекулярные строительные блоки, из которых могут состоять клеточные структуры — это обеспечило самосборку протоклеток. Ключевой молекулой в таком мире считалась РНК — гипотеза РНК-мира называет ее первым биополимером, сформировавшим самовоспроизводящиеся и способные к эволюции системы. В качестве модели протоклеток уже давно предлагаются безмембранные микрокапли коацервата, поскольку они могут расти, делиться и концентрировать РНК. Однако быстрый обмен РНК между ними, а также их быстрое (в течение нескольких минут) слияние означает, что отдельные капли не смогут поддерживать свою генетическую идентичность — дарвиновская эволюция в такой системе была бы невозможна. Механизм, который мог бы обеспечить пространственно-временную компартментализацию РНК, описал коллектив ученых под руководством нобелевского лауреата Джека Шостака — исследователи показали, что дистилированная вода, имитирующая дождевую, за счет электростатических эффектов подавляет слияние коацерватных капель. Благодаря этому они могут выступать в качестве протоклеток, в популяции которых возможна эволюция рибозимов.

Для изготовления коацерватных капель авторы работы использовали хлорид полидиаллилдиметиламмония (PDDA) — синтетический поликатион — и АТФ. Смесь их водных растворов представляет собой хорошо изученную модельную систему, и ученые сочли, что полученные на ней результаты можно будет применить и к более «правдоподобным» поликатионам, таким как богатые лизином/аргинином полипептиды или полиамины (например, спермин и спермидин). К ним добавляли флуоресцентно-меченные белки (бычий сывороточный альбумин, БСА) или РНК. И БСА, и РНК при pH выше семи заряжены отрицательно, и благодаря заряд-зарядовым взаимодействиям происходит их фазовое разделение. Как и предполагали исследователи, полученные капли были подвержены коалесценции — при смешивании двух разных популяций они быстро теряли идентичность, сливаясь и обмениваясь мечеными молекулами.

Следующим шагом стала стабилизация модельных коацерватных капель. Макрофазу коацервата переносили в дистиллированную воду — ранее исследователи уже предположили, что это придает стабильности коацерватной суспензии за счет формирования электростатических сшивок между PDDA и АТФ на границе раздела капля-вода. И действительно, в дистиллированной воде капли были намного более устойчивы к слиянию — они сохраняли загруженные в них белки в течение месяца. Добавление соли или изменение pH, напротив, дестабилизировали коацерватные капли. Результаты воспроизвелись и при использовании обычной дождевой воды. «Мы просто собрали воду из дождя в Хьюстоне и проверили стабильность наших капель в ней, чтобы убедиться в точности наших данных», — комментирует Аман Агравал, первый автор работы.

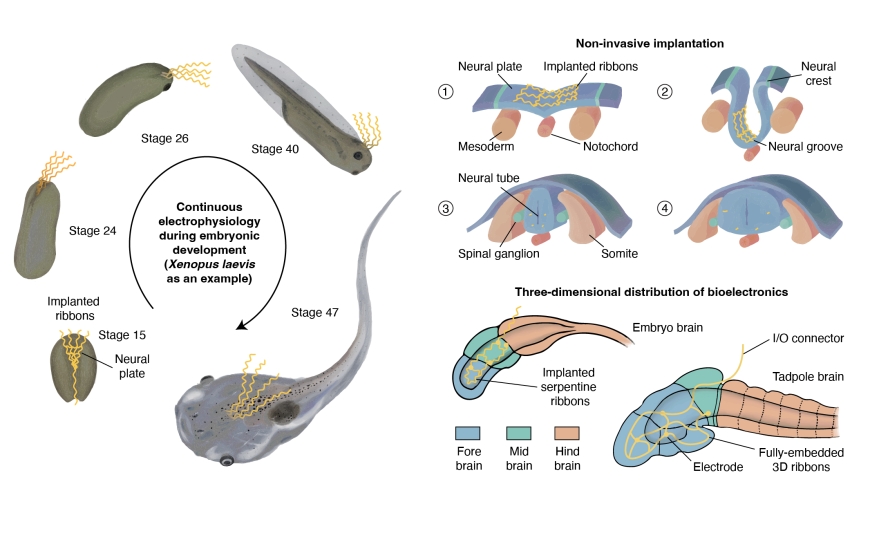

Три сосуществующих популяции стабильных коацерватных протоклеток, содержащих меченые разными флуоресцентными красителями РНК.

Три сосуществующих популяции стабильных коацерватных протоклеток, содержащих меченые разными флуоресцентными красителями РНК.Credit:

UChicago Pritzker School of Molecular Engineering / Aman Agrawal | пресс-релиз

Противоположно заряженные полиионы притягиваются друг к другу, и в отсутствие достаточной концентрации противоионов, которые могли бы экранировать заряд, их притяжение приводит к формированию преципитатов или гелей. Измерения проводимости показали, что при попадании коацерватов в дистиллированную воду они теряют противоионы. Это уменьшает экранирование зарядов на PDDA и АТФ, из-за чего между этими противоположно заряженными молекулами формируются прочные ассоциации — авторы назвали их электростатическими сшивками. Наличие электростатических сшивок должно приводить к формированию тонкой эластичной мембраны на поверхности капель и препятствовать их слиянию.

Затем авторы работы изучили способность полученных модельных протоклеток выступать в роли химически функциональных компартментов. Для этого они приготовили капли, нагруженные ферментами — глюкозооксидазой и пероксидазой хрена. При окислении β-D-глюкозы глюкозооксидазой образуется пероксид водорода, который затем используется пероксидазой хрена, чтобы окислить и активировать флуоресцентный зонд. Флуоресценция возрастала сначала в нагруженных пероксидазой хрена каплях, а затем в каплях с глюкозооксидазой — капли обменивались флуоресцентной молекулой между собой. Со временем интенсивность флуоресценции в обоих популяциях капель выравнивалась и достигала плато. При этом молекулы ферментов оставались компартментализованными в каплях.

Аналогичным образом ученые проверили способность стабилизированных коацерватных капель к компартментализации РНК. Они загрузили капли шестинуклеотидной РНК, меченой флуоресцентным красителем. В качестве контроля использовали капли с БСА, поскольку уже было показано, что они способны сохранять стабильность в течение месяца. Конфокальная микроскопия показала, что уже через пять минут после смешивания двух популяций капель РНК диффундировала в капли с БСА. Обратного переноса не наблюдалось. Когда эксперимент повторили с более длинной РНК (49 нуклеотидов), признаков обмена РНК между каплями не обнаруживалось в течение пяти часов. Исследователи предположили, что эффективность компартментализации РНК зависит от длины цепи, и проверили несколько РНК промежуточной длины — оказалось, что длина молекулы действительно играет важную роль.

На обмен РНК также может повлиять их вторичная структура. Изначально выбранный вариант 49-нуклеотидной РНК содержал 20 случайных нуклеотидов в конце последовательности, образуя множество вторичных структур. Тогда исследователи взяли для экспериментов флексизим — другую последовательность той же длины, которой свойственна определенная структура. Его обмен происходил несколько быстрее, чем у исходно взятой РНК.

Важную роль в эволюции и динамике пребиотического мира, вероятно, сыграли температура и тепловые градиенты, которые могли повлиять на доступность и реакционную способность основных органических молекул, а также на химию РНК. Поэтому важно понять, насколько коацерватные капли стабильны при повышенных температурах. Нагревание смеси коацерватных капель с РНК и БСА до 40°C не нарушило компартментализацию, а при 50°C начинался обмен 35-нуклеотидной, но не 49-нуклеотидной РНК. Таким образом, стабилизированные капли способны удерживать РНК в компартменте при повышенной температуре, что потенциально позволяет осуществлять химическую репликацию олигонуклеотидов во время неравновесных термических циклов.

Возможность стабилизации коацерватных капель при переносе в дистиллированную воду позволяет предположить, что жизнь могла возникнуть в компартментах, которые спонтанно образовались при фазовом разделении заряженных полимеров. Иными словами, капли дождя, смешиваясь с коацерватами, могли способствовать их стабилизации и появлению протоклеток, в которых поддерживалась компартментализация длинных РНК-олигонуклеотидов и быстрый обмен короткими. В таких коацерватных протоклетках, по мнению авторов, была возможна эволюция по Дарвину.

Источник

Aman Agrawal et al., Did the exposure of coacervate droplets to rain make them the first stable protocells? // Science Advances (2024). DOI: 10.1126/sciadv.adn9657

Цитата по пресс-релизу

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0