Развитие жабр у рыб и наружных ушей у млекопитающих регулируется общими механизмами

Одни и те же программы эмбрионального развития могут использоваться у разных таксонов животных для формирования органов, несходных как морфологически, так и функционально. Авторы статьи в Nature установили, что развитие жабр у рыб и наружного уха у млекопитающих имеет общие схемы регуляции. Они обнаружили в человеческом геноме энхансеры, активные как в хондроцитах хряща наружного уха, так и в жабрах трансгенных данио-рерио. Сходные механизмы регуляции существуют не только в жабрах амфибий и ушном хряще рептилий, но даже в дыхательном органе мечехвоста, который относится к беспозвоночным.

Исследователи из США установили, что в ходе развития наружного уха человека и жаберных нитей данио-рерио активируются сходные наборы генов и энхансеров. Эти результаты подтверждают существование эволюционно консервативной программы формирования разнообразных тканевых выростов у животных.

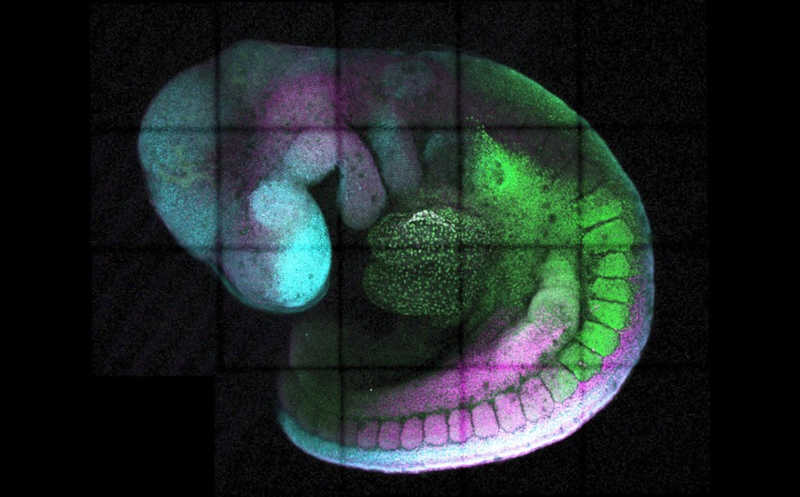

Эмбриональное развитие головы — крайне сложный процесс. Основным источником краниофациальной мезенхимы (эмбрионального зачатка соединительной ткани, формирующего структуры головы) являются клетки нервного гребня, специализированный тип мультипотентных клеток. После того, как в ходе нейруляции клетки черепного нервного гребня (CNCC) отделяются от нервной трубки, они мигрируют отдельными потоками в переднюю часть эмбриона, где дифференцируются в клетки хряща и кости. Они участвуют в формировании свода черепа, лобно-носового выступа, верхней и нижней челюсти, наружного и среднего уха, подъязычной кости

В ходе эволюции крупных таксонов одни органы преобразуются в другие; как известно, миниатюрные косточки среднего уха произошли от челюстных костей. Уникальный орган млекопитающих — ушные раковины, выросты ткани вокруг наружных слуховых проходов, которые улавливают и направляют входящие звуковые волны. Вопрос о времени появления этой адаптации продолжает обсуждаться. Ушные раковины есть у большинства современных плацентарных и сумчатых млекопитающих, но отсутствуют у древних яйцекладущих видов — утконоса и ехидн. Палеонтологические находки не дают убедительных подтверждений существования ушей у животных, например, в юрском периоде. Однако можно предположить, что наружные уши были у общего предка плацентарных и сумчатых, до того, как эти группы разошлись около 160 миллионов лет назад.

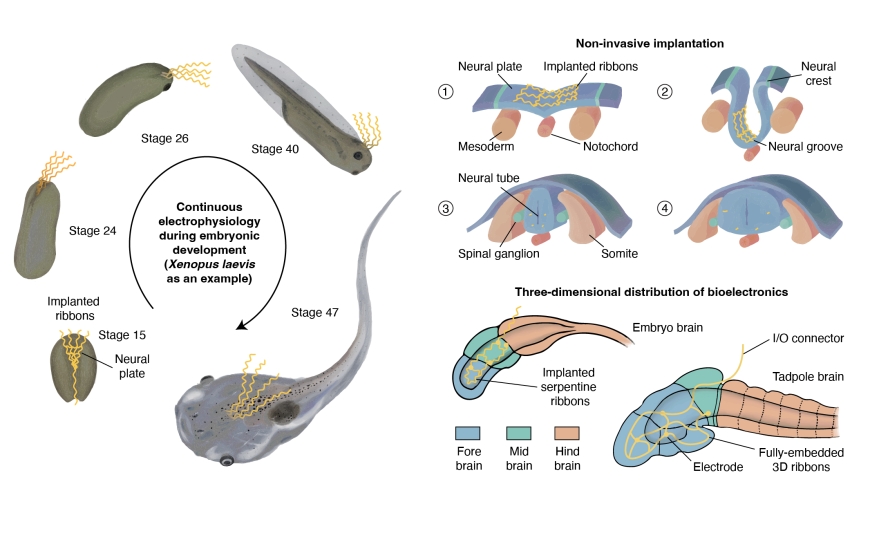

В поисках генетических данных о происхождении наружного уха авторы статьи в Nature провели сравнительное геномное исследование, в которое, помимо рыбы и млекопитающих, включили амфибию (Xenopus laevis), рептилию (Anolis carolinensis) и даже беспозвоночное — мечехвоста Limulus polyphemus.

Хрящевая ткань жабр данио-рерио и человеческих ушей имеет характерную и сходную морфологию на клеточном уровне. Кроме того, и жабры, и ушные раковины в эмбриогенезе возникают из схожих клеточных источников — парных структур, называемых глоточными (висцеральными, или жаберными) дугами CNCC.

Авторы предположили, что регуляция этого процесса эволюционно консервативна. Они выполнили секвенирование отдельных клеток для эмбриональных тканей данио-рерио и человека, а также проанализировали открытость хроматина методом ATAC-seq. Выяснилось, что экспрессия генов в хондроцитах (клетках хряща) человеческой ушной раковины имеет больше сходства с паттерном экспрессии в хондроцитах жабр, чем в других хрящевых клетках данио-рерио, то есть сходство прослеживается не только на клеточном, но и на молекулярном уровне. Анализ доступности хроматина выявил дифференциально доступные регионы (DAR) в клетках хряща разного типа и у разных видов.

Затем авторы исследовали десять энхансеров, которые были активными в хондроцитах ушной раковины человека, но не в хондроцитах хряща носа, и находились недалеко от генов, важных для развития хрящевой ткани. Когда они встроили эти последовательности в геном данио-рерио рядом с геном, кодирующим флуоресцентный белок, шесть из десяти человеческих энхансеров активировали экспрессию флуоресцентного белка в клетках жабр. Три из них вызвали флуоресценцию исключительно в жабрах, но не в других органах. Это подтверждало общность молекулярных механизмов, регулирующих формирование жабр и ушей.

Среди генов, которые могли регулироваться этими энхансерами, был ген белка гомеобокса DLX5 (мутации в нем вызывают в том числе краниофациальные дефекты у мышей и людей), а также другие гены этого семейства. В экспериментах на данио и мышах авторы подтвердили консервативную роль факторов DLX на начальных этапах роста жабр и наружного уха.

Для энхансеров, активных в клетках хряща носа человека, такого эффекта не наблюдали. А энхансеры, специфичные для клеток жабр данио, в свою очередь, были активны в клетках наружного уха мышей. Более того, энхансеры данио и человека оказались активными и в хрящах жаберных фильтров головастика ксенопуса. А некоторые последовательности изученных энхансеров были консервативными у ящерицы анолиса. (У ящериц нет ушей или жабр, но есть экстраколумелла — сходный по морфологии с ушным хрящом упругий хрящ слухового прохода. Примечательно, что у млекопитающих его нет.)

Однако сходными были последовательности лишь некоторых энхансеров данио-рерио и человека. Более похожими были те, которые активировались на ранних этапах формирования жабр и ушной раковины (в том числе энхансеры DLX), менее сходные, вероятно, взаимодействующие с разными факторами транскрипции, — на поздних, во время созревания хряща. Авторы пришли к выводу, что благодаря консервативности ранних энхансеров продолжала работать древняя эмбриональная программа формирования тканевых выростов. Более изменчивые поздние энхансеры отвечают за формирование специализированных органов.

Действительно, некоторые ранние энхансеры оказались консервативными не только у разных классов позвоночных, но даже у мечехвоста. Исследователи поместили рядом с геном флуоресцентного белка энхансероподобный элемент мечехвоста, связанный с геном distal-less (dll, гомолог генов DLX позвоночных; соответствующий ген участвует в формировании выростов даже у дрозофилы), и клетки жабр данио рерио начали флуоресцировать, как и после внедрения человеческого энхансера гена DLX5. У мечехвостов distal-less активен в органе газообмена — жаберной книжке.

Таким образом, в развитии человеческого уха задействованы очень древние механизмы. «Одна из возможностей заключается в том, что гибкий хрящ изначально возник для поддержки dll-зависимых жабр и щупалец морских беспозвоночных, а затем эволюционировал, чтобы поддерживать жабры и уши позвоночных», — пишут авторы.

Хрящ уха у мышей, рукокрылых и многих других млекопитающих содержит специализированные клетки с крупными липидными вакуолями, которые и обеспечивают упругость хряща. У рыб, например, таких клеток нет. Было бы интересно выяснить, какие изменения в экспрессии генов позволили формировать липидные вакуоли, отмечает Nature.

Источник

Thiruppathy, M., et al. // Repurposing of a gill gene regulatory program for outer ear evolution // Nature (2025).DOI: 10.1038/s41586-024-08577-5

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0