Рога всех копытных млекопитающих имеют общее происхождение

Ветвистые рога оленевых, полые рога крупного рогатого скота, оссиконы жирафа и вильчатые рога вилорогих, несмотря на свою непохожесть, имеют общее происхождение. Авторы статьи в журнале Communications Biology доказали, что все разнообразие рогов копытных жвачных млекопитающих сводится к одному общему предку.

Почти 170 видов современных жвачных копытных млекопитающих имеют рога, которые они используют для защиты, распознавания представителей своего вида и в брачный период. До сих пор идут споры об эволюционном происхождении рогов: возникли ли они в разных группах животных независимо или имеют общего предка. Ученые из Американского музея естественной истории, Колледжа Баруха и Городского университета Нью-Йорка задались целью изучить, насколько гомологичны рога представителей разных семейств копытных, с помощью методов генетического анализа.

Выделяют четыре типа рогов:

-

Рога (англ. antler), свойственные видам из семейства плотнорогих, они же оленевые (Cervidae), куда входят косули, олени, лоси, пуду и др. Такие рога представляют собой отдельные костные образования, развивающиеся из хрящевой ткани, пронизанной сосудами и постепенно окостеневающей. Расти они начинают с началом полового созревания, по окончании брачного сезона сбрасываются, а на их месте отрастают новые.

-

Рога (англ. horn) млекопитающих из семейства полорогих (Bovidae) представляют собой полые внутри выросты лобной кости, которые покрыты многослойным чехлом из соединительной ткани, снабженной сосудами и нервными окончаниями, и ороговевших клеток, формирующих внешнее, очень прочное роговое покрытие. Рога такого типа свойственны всем жвачным парнокопытным (газелям, коровам, баранам и т.д.), они начинают расти сразу после рождения и не сменяются в течение жизни.

-

Оссиконы (англ. ossicone) — рожки жирафов и окапи (семейство Giraffidae) — представляют собой стержни из хряща и кости, расположенные над швами лобной и теменной костей и прикрепляющиеся к ним при помощи соединительной ткани.

-

Вильчатые рога (англ. pronghorn) вилорогой антилопы, единственного представителя семейства вилорогих (Antilocapridae), являются промежуточным вариантом между рогами поло- и плотнорогих и представляют собой костный стержень, покрытый внешним чехлом с ороговевшей оболочкой; этот чехол животные сбрасывают раз в год, чтобы потом отрастить его снова.

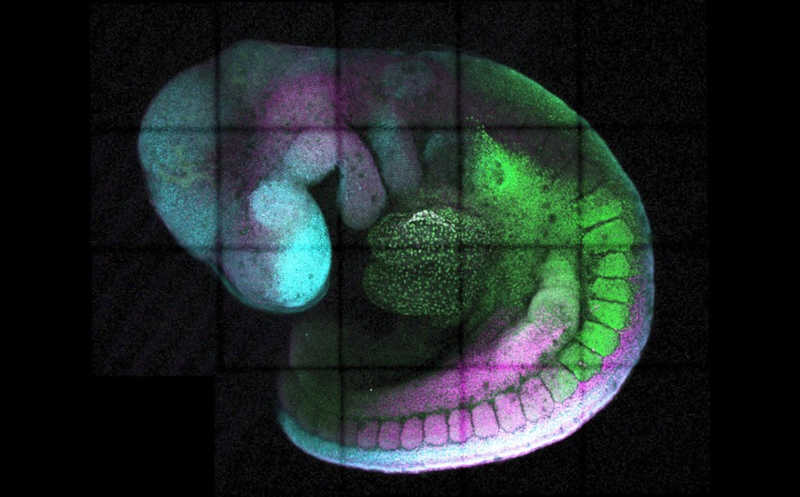

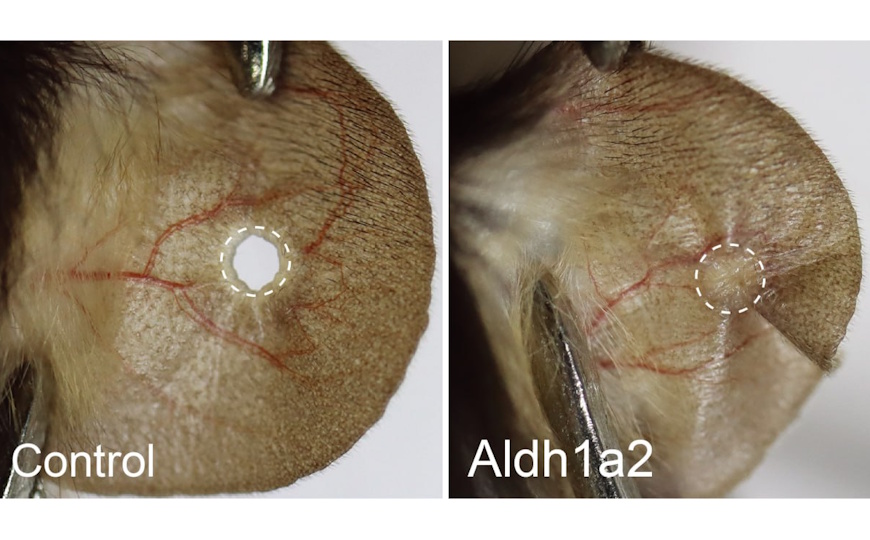

Исследование рогов представителей двух самых крупных семейств рогатых млекопитающих — полорогих и плотнорогих копытных — проводилось методом высокопроизводительного секвенирования РНК. Оба семейства отличаются наибольшим видовым разнообразием, по сравнению с Antilocapridae и Giraffidae, и включают как домашний скот, так и диких животных. Авторы исследования сравнили транскриптомы в роговых зачатках у молодняка крупного рогатого скота с транскриптомами в основании и верхушках рогов оленей. Для сравнения и оценки степени гомологии были взяты гены из свиной кожи, хрящей и костей.

В клетках рогов обоих семейств были обнаружены гомологичные дифференциально экспрессирующиеся гены, родственные генам кожи, хряща и костной ткани свиней из контрольной группы, что подтверждает общее происхождение краниальных придатков копытных.

Что важнее, на гомологию указывают и выявленные в двух- и четырехмесячных зачатках рогов общие паттерны экспрессии генов. Наибольшее количество гомологичных дифференциально экспрессирующихся генов имели клетки из рогов крупного рогатого скота и клетки предхряща оленя. Учитывая, что в рогах полорогих не бывает предхряща, гомологичные паттерны экспрессии, общие для обоих семейств, могут представлять собой сигналы, запускающие образование костной ткани у представителей обоих семейств. И если в двухмесячном возрасте еще можно говорить об общих процессах развития рогов, то в четырехмесячном у оленевых и полорогих наблюдается специализация в развитии тканей рога.

Особый интерес представляют гены TNRC6A (белок, участвующий подавлении активности генов при помощи мРНК) и MYOC (участвует в дифференцировке мезенхимальных стволовых клеток в остеобласты). Оверэкспрессия этих генов наблюдалась только у безрогих оленей и, напротив, ген слабо экспрессировался в зачатках рогов полорогих и в хряще и предхряще оленевых; возможно это способствует ускоренному росту рогов.

В то же время авторам не удалось выделить ни одного набора генов, специфичного для полорогих. Три набора выделенных в анализе генов, гомологичных для обоих семейств, скорее всего связаны с формированием костей и активацией процессов образования кости уже на ранних ювенильных стадиях. В зачатках рогов полорогих в двухмесячном возрасте экспрессируются маркерные гены хряща, например, SOX9, который, однако, может оказаться маркером клеток нервного гребня; в двух- и четырехмесячных зачатках рогов представителей этого же семейства наблюдается оверэкспрессия множества маркеров клеток нервного гребня. То есть, клетки краниального нервного гребня ответственны за формирование рогов у обоих семейств, а их роговые зачатки гомологичны на ранних стадиях развития. А различия в последовательности и экспрессии генов в клетках нервного гребня могут быть причиной морфологических вариаций внутри и между видами.

Таким образом, генетический анализ показал, что в основании эволюционного древа всех существующих видов рогов у копытных лежат парные костные выросты, образующиеся вблизи лобной кости из краниального нервного гребня — слоя эмбриональных клеток, формирующих лицевую часть черепа, но не из клеток боковых или затылочных костей. Ученые предполагают, что оссиконы жирафовых и вильчатые рога вилорогих также являются результатом эволюционного развития общего зачатка рогов.

Эволюция плавников ската сопровождалась реорганизацией генома

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0