Денис Тихоненков: «Эти проворы — очень проворные…»

Сейчас трудно открыть что-то принципиально новое очень высокого таксономического уровня. А супергруппа Provora — это фактически уровень нового царства живой природы. И возник вопрос: почему же никто раньше не видел этих клеток под микроскопом, а самое главное — почему никто никогда не обнаруживал их ДНК? Оказалось, что ДНК на самом деле обнаруживали, но никто не мог правильно интерпретировать эти сиквенсы, классифицировать их. Эти последовательности просто выбраковывались из анализов как мусор. Так упустили открытие целой супергруппы!

Текст создан в рамках проекта «Завлабы»: редакция PCR.news задает вопросы руководителям лабораторий, отделов и научных групп. Что бы вы сделали, если бы были всемогущи? Как должен выглядеть идеальный мир через 50 лет? Что вам не дает покоя? Какому главному правилу вы можете научить начинающих исследователей? И так далее.

Ученые — азартные люди. А в нашей науке протистологии, где мы наблюдаем мир одноклеточных эукариотических микроорганизмов, азарт возникает постоянно. Он появляется в тот момент, когда видишь под микроскопом что-то новое. Ощущаешь причастность к ограниченному кругу людей, которым посчастливилось вживую видеть то, что большинство видели в лучшем случае на картинке в учебнике. С годами это чувство азарта не ослабевает, потому что возникает непреодолимое желание разобраться, понять — что же это такое, какую роль то или иное одноклеточное выполняет в природе, чему родственно.

Но для этого сейчас, в эпоху молекулярно-генетических методов, ДНК организма нужно секвенировать, и самый пик азарта наступает, когда закидываешь полученный сиквенс в генбанк для сравнения с базой данных уже имеющихся нуклеотидных последовательностей ДНК других организмов. Приходится ждать несколько десятков секунд, пока генбанк выдаст результат сравнения. И после этого ты понимаешь, что открыл что-то новое или только слабо изученное, уникальное или не уникальное.

Что-то новое удается открыть достаточно часто, практически после любого экспедиционного исследования и отбора проб. Из ста проб в одной обязательно найдется что-то уникальное, если внимательно обрабатывать. Находя это уникальное, можно попытаться расшифровать эволюционные события, которые происходили сотни миллионов и даже миллиарды лет назад на основе данных по ДНК протистов, представляющих собой современные аналоги древних одноклеточных. Возникает гордость, когда это открытие получает признание, публикуется в престижном журнале, получает положительные оценки от экспертов и коллег, активно цитируется, вызывает интерес у СМИ и у обычных людей, что не менее важно.

Интересно, что степень космополитизма у протистов выше, чем у многоклеточных. В прошлом году мы ездили в Ямало-Ненецкий автономный округ, исследовали разнообразие реки Обь. Также были в Казахстане, там исследовали разные биоценозы. Протисты обитают не только в воде, но и в болотах и почвах. По сути — везде. Зачастую в разных регионах мира можно найти сходные микроорганизмы. Но когда идет расшифровка ДНК, бывает, что под одним и тем же морфологическим видом скрываются разные генетические виды. А специфика протистов привязана не к какой-то географической широте или региону — это больше связано с типом микробиотопа. Планктон, бентос, сфагновые мхи, почвы... В каждом типе местообитания будет специфический состав протистов, поскольку для них более важны экологические ниши, для нас невидимые. Это, например, тонкие водные пленки, окружающие почвенные частицы.

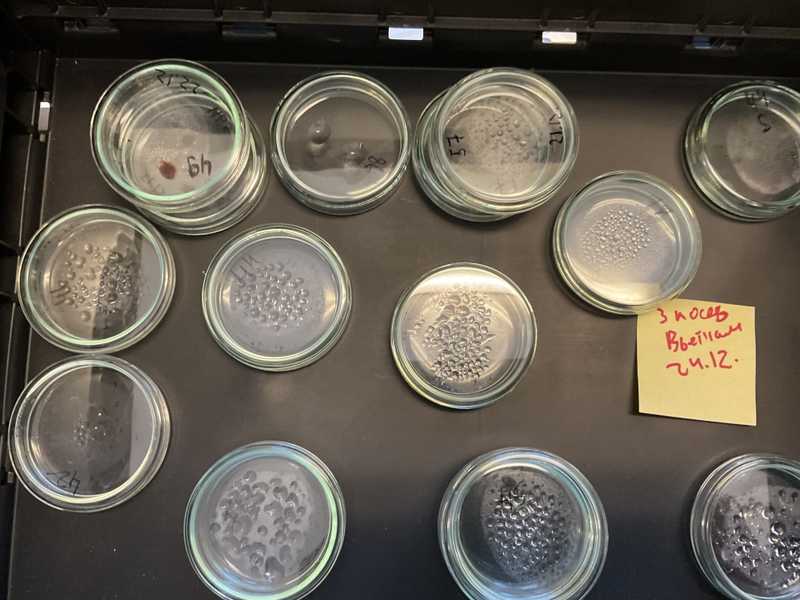

Пробы из водоемов Вьетнама

Пробы из водоемов Вьетнама

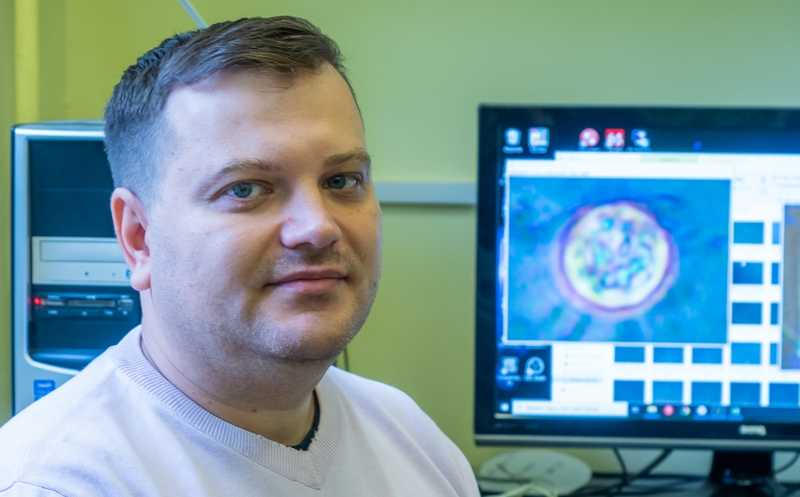

Аспирант Дениса Тихоненкова Артем Беляев

Аспирант Дениса Тихоненкова Артем Беляев

Подобные биотопы есть и в наших окрестностях, в родном Борке Ярославской области, где находится наш институт. Казалось бы, зачем ехать в далекие экспедиции? Конечно, в Борке мы тоже постоянно ведем мониторинг. Просто за 20 лет работы основные биотопы в Ярославской области мы уже изучили, поэтому забираемся куда-то дальше. Но это не отменяет того, что прямо в Борке тоже можно открыть что-то новое. В различных водоемах в окрестностях Борка открыто много видов простейших, часть из них названы в честь нашего поселка. Например, Amoeba borokensis Kalinina, Afon’kin, Ghomov, Khrebtukova & Page, 1986 (Amoebozoa, Tubulinea), Limnofila borokensis Cavalier-Smith & Bass, 2009 (Amoebozoa, Limnofilida), Neobodo borokensis Tikhonenkov, Janouškovec, Keeling & Mylnikov, 2015 (Kinetoplastea, Neobodonidae). Уверен, это далеко не предел.

Что впечатлило за последний год? Наверное, несколько неожиданно было узнать об исследованиях вакцин от рака, что недавно еще казалось фантастикой. Сейчас понятно, что будут мРНК-вакцины, которые создаются индивидуально для конкретного пациента, на основе генетического анализа его опухоли. Такая вакцина должна научить иммунную систему распознавать раковые клетки. Это существенный прогресс в персонализированной медицине.

Может ли это иметь какое-то отношение к нашим исследованиям? Как ни странно, может. У многоклеточных животных и человека есть одноклеточные родственники в составе таксона Opisthokonta. А у некоторых опистоконтных простейших есть гены и кодируемые ими белки, гомологичные таковым у многоклеточных. Геномные результаты, касающиеся этих простейших, белков-гомологов нервной системы, вопросов взаимодействия клеток, клеточного поведения и его реализации в эмбриональном развитии и в составе органов, чрезвычайно важны. Не только с фундаментальной, но и с прикладной точки зрения, поскольку метастазирование при раке — это нарушение клеточного взаимодействия, роста, развития и дифференциации клеток, что и приводит к опухолям. Все эти процессы можно изучать на модельных объектах — одноклеточных родственниках животных.

Если бы я был всемогущ и мог совершенствовать организацию науки, я бы постарался бы разбюрократизировать научную деятельность. Ученые должны заниматься только наукой, делать открытия. Государство уже потратило на образование ученого огромное количество денег, и крайне нерационально расходовать эти компетенции специалиста высокой квалификации, а ведь зачастую он тратит свое время на не связанные с наукой вещи. Понятно, что сейчас научные исследования и их реализация упираются в финансирование, и недостаточен сам по себе выигрыш гранта для проведения исследования, нужно еще эти деньги суметь потратить. А для этого в современном мире нужно быть не только биологом, но еще и экономистом, бухгалтером и даже юристом. Во все эти процессы приходится глубоко вникать, и время тратится не туда, куда нужно.

А еще я бы полностью отменил имитацию бурной деятельности, крючкотворство, огромное число формальных отчетов, и не только для ученых. Эта же проблема есть и у врачей, и у учителей.

Что мне не дает покоя? Наверное, не совсем полное понимание того, куда движется наука в России. Я замечаю, что в последние годы меньше внимания уделяется фундаментальным исследованиям, а мерилом труда ученого становится не то, каких результатов он достиг, и даже не наукометрия, а сколько ученый принес в организацию денег. Сводить абсолютно все к коммерциализации, поддерживать только те исследования, которые могут принести быструю отдачу в экономику, в практическую сферу – это глубоко неправильно, потому что, если не будет фундаментальной науки, в перспективе нескольких десятков лет мы очень сильно отстанем.

Можно привести пример с коронавирусом. Почему удалось быстро найти вакцину? На самом деле первый коронавирус был открыт в конце 1960-х гг. шотландскими учеными, работа была опубликована в журнале Nature. В то время исследование не имело никакой практической значимости, это были просто красивые вирусы, имеющие «корону», среди миллионов других вирусов. Исследования коронавирусов летучих мышей в тропических странах в 1980-е годы, в том числе исследования российских ученых тоже не имели никакой практической значимости. Но через 40 лет это «выстрелило». Не будь этих фундаментальных исследований, которые не принесли на тот момент никаких денег, все могло бы развиваться значительно хуже.

Конечно, мне нередко приходится отвечать на вопрос, для чего нужны наши исследования и почему они важны. Я уже рассказывал про раковые заболевания. Есть еще возможность исследовать у простейших белки, связанные с нейротрансмиссией, с ростом аксонов, которые имеют критическое значение в развитии нервной системы. Они используются в работах по лечению неврологических заболеваний, таких как рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера. Есть направления, связанные с обеспечением и восстановлением биобезопасности, санитарной и токсикологической безопасностью водоемов — например, использование отдельных групп хищных одноклеточных, которые могут выедать токсичные цианобактерии, другие опасные для человека микроорганизмы.

Практическое значение имеют также исследования свободноживущих одноклеточных, близких родственников важных паразитов человека и животных. Их гораздо легче изучать, потому что они не патогенные. На них можно получить молекулярные и биохимические данные, необходимые для разработки терапевтических препаратов, которые будут действенны против родственных этим протистам паразитов —малярийного плазмодия, трипаносом и других.

Хищные протисты, изучению которых я посвятил свою научную жизнь, — это целый огромный, загадочный мир. Он постоянно удивляет и озадачивает. Больше всего меня удивили протисты, которые относятся к новой супергруппе эукариот Provora, мы ее описали в 2022 году, это результат семилетней работы. (Подробнее об этом открытии. — PCR.news). Эти одноклеточные интересны тем, что они очень мелкие, размером порядка 3 мкм, и при этом нападают на жертву, которая значительно превышает их по размеру. У них имеется интересный механизм, с помощью которого они могут откусывать кусочки своей жертвы. Обычно протисты или захватывают жертву целиком, или высасывают ее. А здесь принципиально новый механизм, ранее не отмечавшийся, когда более мелкая клетка откусывает кусок от более крупной добычи.

Это, по сути, как пираньи — кусок отщипнула и уплыла. Если нападет стая пираний, то загрызут до смерти. Эти проворы – тоже очень проворные. У них есть клеточная сигнализация, благодаря которой зачастую мы наблюдаем совместное нападение на клетку своей жертвы. Причем это поведение настолько агрессивное, что наблюдается даже каннибализм. Вновь подплывшая клетка проворы нападает на своего же сородича.

Эти удивительные существа научили меня тому, что нужно очень внимательно смотреть даже на отрицательные результаты. Вы знаете, что развит метабаркодинг, секвенирование природных проб — секвенируют в них ДНК и определяют, каким таксонам она принадлежит, по присутствию определенных последовательностей — баркодов. (В качестве баркодов выбирают участки консервативных генов, которые присутствуют у широкого разнообразия таксономических групп, одинаковы у всех особей одного вида, но различаются у разных видов. Предполагается, что неизвестные на данный момент группы будут иметь баркоды, сходные с баркодами близких групп. — PCR.news.) Сейчас трудно открыть что-то принципиально новое очень высокого таксономического уровня. А супергруппа Provora — это фактически уровень нового царства живой природы. И возник вопрос: почему же никто раньше не видел этих клеток под микроскопом, а самое главное — почему никто никогда не обнаруживал их ДНК? Оказалось, что ДНК на самом деле обнаруживали, но никто не мог правильно интерпретировать эти сиквенсы, классифицировать их. Эти последовательности просто выбраковывались из анализов как мусор. Так упустили открытие целой супергруппы!

В исследованиях ДНК вообще часто возникает «мусорная» тема, когда спустя время выясняется, что это был не мусор, а какая-то важная часть. Так есть ли там вообще мусор, или мы просто многого не знаем? Это интересный вопрос. Думаю, и да, и нет. Действительно, мы видим случаи, когда та или иная часть ДНК не выполняет никакой функции, а есть случаи, когда мы просто не знаем, зачем это нужно.

Как руководителю группы, как заместителю директора по науке, хочется помочь молодым и не очень ученым найти новые перспективные направления для исследований, сделать так, чтобы эти исследования могли принести прорывные результаты, а люди были счастливы оттого, что занимаются любимым и важным делом.

Становясь старше, больше внимания уделяешь здоровью. Приходит понимание, что без него ничего вокруг не будет казаться идеальным. Хочется, чтобы все проблемы были только от собственной головы — психологические проблемы, — и от нездорового образа жизни. Все остальное — чтобы этого не было совсем или чтобы это легко лечилось. Чтобы получала развитие регенеративная медицина. Оторвало человеку руку в аварии — вырастим новую. Хочется, чтобы появилась полностью персонализированная медицина на основе геномов, и чтобы она была доступна всем. Чтобы не было сердечно-сосудистых заболеваний, которые на первом месте среди причин смертности, чтобы рак не был приговором. Чтобы было действенное лекарство от ожирения и диабета. И хочется, чтобы в эти научные прорывы внесли свой вклад исследования одноклеточных протистов. Верю, что так и будет.

Сейчас нам невозможно предугадать, каким будет мир через 50 лет, потому что неизвестно, какими будут методы исследований. Неожиданно может возникнуть новый метод, и на основе его — новые открытия. Вот в 1960-х годах стала доступна и начала развиваться электронная микроскопия — появились прорывные результаты. Появились молекулярно-генетические методы — стали делаться открытия, основанные на этих методах. Возможно, появится еще какой-то метод, и он принесет принципиально новые результаты, о которых сейчас даже фантазировать сложно.

А если все же пофантазировать — может быть, благодаря нейросетям и искусственному интеллекту появятся принципиально новые подходы к обработке и анализу уже имеющихся данных, что принесет новые открытия. Будем ждать.

Сайт группы Дениса Тихоненкова

Подготовила Наталия Лескова

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0