О сильном вреде слабовредных мутаций и будущем человечества

В какой степени на современного человека действует отбор, компенсирует ли отбор накопление неблагоприятных мутаций? Как сделать геном «идеальной», точнее, максимально приспособленной дрозофилы? Зачем нужно (и нужно ли вообще) половое размножение? Рассказывает эволюционный биолог Алексей Кондрашов.

Алексей Кондрашов — профессор Мичиганского университета в Анн-Арборе, победитель первого конкурса мегагрантов, в 2010-2014 годах руководил созданной по мегагранту лабораторией эволюционной геномики на факультете биоинженерии и биоинформатики МГУ.

Почему мы все не вымерли?

Алексей, давайте поговорим о роли слабовредных мутаций и их накоплении в организме. В названии одной из ваших статей содержится вопрос: почему мы все уже не вымерли сто раз? Так понятно, почему?

Дело в том, что генетический груз, то есть снижение средней приспособленности популяции, — он больше, если мутация слабовредная. Потому что, если мутация сильно вредная, то ее давят в зародыше — отрицательный отбор никогда не дает ей подняться в частоте. А слабовредная мутация может достичь высокой частоты, совсем слабо вредная может даже зафиксироваться в популяции. Это было аккуратно показано Кимурой, Маруямой и Кроу в знаменитой статье 1963 года. Но они смотрели на один локус, а я подумал, что в геноме локусов очень много, и получается, что суммарный груз этих мутаций может быть запредельный. У меня в геноме есть, скажем, 100 миллионов мутаций, каждая из них снижает приспособленность на одну стотысячную. Умножаем 100 миллионов на одну стотысячную, получаем 1000. Значит, я должен 1000 раз сдохнуть от кумулятивного эффекта этих мутаций, а почему этого не происходит — мы не знаем.

Каково соотношение нейтральных и вредных мутаций у человека?

Это фактически то же самое, что соотношение мусорной и работающей ДНК. Потому что если мутация попадает в ДНК, которая ничего не делает, она будет нейтральной, если она попадает в ДНК, которая что-то делает, то, скорее всего, она будет вредной. На эту тему было много разговоров, а первая работа была сделана моей группой в 2001 году. Тогда уже был геном человека, но еще не было генома мыши. И мы накопали 100 полных межгенных интервалов, которые уже были секвенированы у мыши, сравнивали их с человеческими ортологичными межгенными интервалами, и смотрели, какая доля выравнивается. Человек и мышь настолько далеки, что если отбора нет, то выравнивания не будет. И таким образом мы оценили, что 10% всей ДНК находятся под действием отрицательного отбора. Который препятствует эволюции.

Где вы тогда работали в Америке?

В Национальном центре биотехнологической информации (NCBI). А через год после нашей работы секвенировали полный геном мыша, и главный вывод авторов заключался в том, что 5% генома находится под действием отрицательного отбора, этот вывод был опубликован на первой странице «Вашингтон Пост». Они сделали ровно то же самое, что и мы. Но ссылки на нас не было.

У вас получилось 10%, а у них — 5%.

У нас было правильно, а у них — нет. Тогда ко мне в кабинет ворвался наш директор института, полковник Липман, очень колоритная личность, такой «слуга царю, отец солдатам», вернее слуга президенту, отец ученым, и стал орать, что он подаст в суд на авторов этой статьи за то, что они на нас не сослались. Вообще, это стандартная практика, что первооткрывателем в современной геномной науке считается не тот, кто сделал, а тот, кто потратил больше денег, уточняя третий знак. А современная оценка — 8,4%, лет пять назад появилась. В порядке величины — 10% — сомнений нет. Так что короткий ответ: 10% вредных, 90% нейтральных. Хотя ничего не бывает полностью нейтральным, но если в глубине какого-то длинного интрона заменить одну букву, то влияние этого на мой фенотип и мою приспособленность будет ничтожным. И поэтому из 100 мутаций, которые несет новорожденный, 90% ни на что не влияют, а 10% вредны.

И эти 10% — это прирост нашего генетического груза за одно поколение?

Не стоит употреблять здесь это слово. Генетический груз — это относительное снижение приспособленности за счет мутаций, а не число мутаций. Это ось Y, а не ось X. Если каждый новорожденный несет 10 новых вредных мутаций, то тем самым в отсутствие отбора среднее количество вредных мутаций на генотип увеличивается на 10. Если присутствует отбор, то меньше.

А отрицательный отбор способен скомпенсировать увеличение числа вредных мутаций на 10 за поколение?

Либо способен, либо не способен. Если популяция находится в равновесии, то он компенсирует. В соответствии с принципом Холдейна – Мёллера, «одна мутация – одна генетическая смерть» (генетической смертью считается неспособность особи оставить потомство. — PCR.NEWS). То есть, чем больше возникает мутаций за одно поколение, тем больше вредных аллелей должно быть удалено для восстановления средней приспособленности популяции.

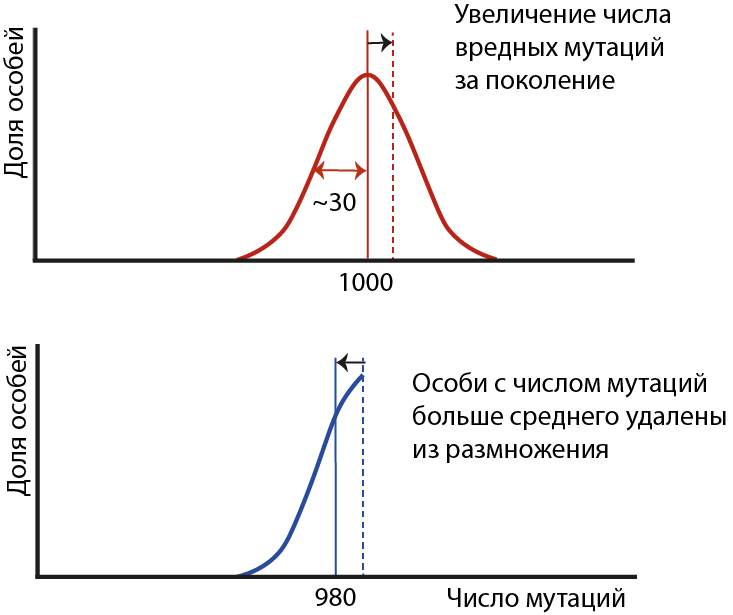

Предположим, что в популяции мух есть какое-то распределение особей по числу мутаций, будем считать, что средняя особь несет 1000 мутаций. Построим распределение Пуассона. Стандартное отклонение будет равно квадратному корню из этого числа — примерно 30. В каждом поколении за счет прибавления числа мутаций это распределение должно сдвигаться вправо. Уберем из размножения всех, у кого мутаций больше среднего. Обрежем у этого распределения правую половину. После этого среднее значение сдвинется влево, процентов на 80 от стандартного отклонения, то есть на 20. То есть, устранив из размножения половину особей, мы можем более чем достаточно компенсировать приращение мутаций за поколение.

Число вредных мутаций в популяции описывается распределением Пуассона. В каждом поколении из-за увеличения числа мутаций должен происходить сдвиг среднего значения вправо. Но устранение из размножения особей с числом мутаций выше среднего уменьшает среднее значение

Число вредных мутаций в популяции описывается распределением Пуассона. В каждом поколении из-за увеличения числа мутаций должен происходить сдвиг среднего значения вправо. Но устранение из размножения особей с числом мутаций выше среднего уменьшает среднее значение

Таким образом отбор в природе может компенсировать увеличение числа вредных мутаций. А как устроен отбор против вредных мутаций в современных человеческих популяциях, мы знаем очень плохо.

«В геноме не стоят метки на вредных мутациях»

Как вообще можно это дело изучать?

Ну, можно использовать всякие хитрые методы, чтобы пытаться оценить коэффициенты отбора. На эту тему была моя работа с Львом Ямпольским и моим сыном Федей 16 лет назад, мы грубо оценивали распределение коэффициентов отбора, рассматривая возможные аминокислотные замены. Построили в первом приближении гистограмму. И показали, что бóльшая часть коэффициентов отбора живет между 10-2 и 10-3. И неудивительно, потому что если коэффициент меньше 10-4, то отбор уже не эффективен, а если больше 10-2, то это сильно вредный аллель. А потом Шамиль Сюняев и его сотрудники лет пять-семь назад сделали это на большом материале, очень аккуратно. И подтвердили, что бóльшая часть аминокислотных замен в белках приводит к падению приспособленности в интервале между 10-2 до 10-3.

Слабовредная мутация — это если замена какой-то одной аминокислоты чуть меняет конформацию белка, но не мешает ему функционировать?

Ну да. Не обязательно конформацию, что-то меняет в белке, совсем немного. Или меняет сильно, просто белок не важный. У нас большой запас прочности. Каждый здоровый человек несет, по-моему, примерно 200 аллелей с потерей функции гена. И, по-моему, десять из этих аллелей потери функции — гомозиготные, то есть десять моих генов сломаны полностью, ни мамкина, ни папкина копия не работают. И ничего, я живу. Естественно, если этот ген рецессивная леталь, то я помру. Но очень многие гены не являются рецессивными леталями, то есть можно обе копии сломать и жить. Однако при этом ген все же нужен, потому что если ген совсем не нужен, если его поломка совсем не снижает приспособленность, то этот ген сдохнет на эволюционных временах достаточно быстро.

Современные молекулярно-генетические методы помогают в этом разобраться?

В чем разница между методами, которые есть сейчас, и методами, которые были 30 лет назад? Единственная разница, что теперь за 1000 долларов можно прочитать весь геном человека. Это полезно, конечно. Но в геноме же не стоят метки на вредных мутациях. Допустим, возьмем 100 человек, секвенируем и будем вычислять в каждом месте генома статистическую норму. Будем считать, что норма — это то, что в данном месте имеет высокую частоту. Редкие аллели — они, скорее всего, вредные. Достаточно вредные, чтобы отбор не давал им достичь высоких частот. Обычно частота аллеля либо очень большая, либо очень маленькая. Чтобы два аллеля болтались с частотами примерно 50%, это маловероятно, такое может быть в очень малой доле нуклеотидных сайтов. Так вот, сколько в генофонде человечества частых вариантов, близких к фиксации, которые на самом деле вредны? Мы понятия не имеем. Я полагаю, что их должно быть много миллионов, и не вижу ни одной причины, почему их должно быть меньше. Чем тут поможет секвенирование?

А скорость накопления слабовредных мутаций зависит от размера популяции?

Прежде всего, она зависит от скорости мутирования. Сейчас считается, что мы хорошо ее знаем. Сейчас только ленивый не меряет скорость мутирования, сравнивая маму, папу и потомка. А от размера популяции зависят слабовредные мутации, потому что мутация слабовредная, если отбор против нее не эффективен. А отбор не эффективен, если коэффициент отбора меньше единицы, деленной на эффективную численность популяции. И то, что в большой популяции сильно вредно, в малой популяции будет слабо вредно. Будет копиться. В маленькой популяции случайный дрейф, который ничего о приспособленности не знает, болтает частоты аллелей во все стороны и отбору мешает.

Но вот что интересно — венец творения, человек, возник в линии, в которой эффективная численность была всего лишь 10 тысяч. У обезьян эффективная численность 100 тысяч, а когда возникли антропоиды, то она упала в 10 раз — просто потому, что они такие большие, что их в Африке много не помещается. И это совершенно не помешало одной из обезьян превратиться в человека. И хотя Майкл Линч считает, что в небольших популяциях крупных животных отбор неэффективен, я в это не очень верю. Идея «дрейфового барьера» кажется мне сомнительной, так как дрейфовый барьер не помешал эволюционному возникновению человеческого мозга.

Вопреки обывательским представлениям, сегодня скорость мутаций не выше, чем была раньше, так?

Здесь есть два момента. для человека радиация почти не влияет на количество мутаций по той причине, что она очень токсична. Это мухе дрозофиле можно дать чудовищную дозу, и она ее не убьет, но вызовет кучу мутаций. Для млекопитающих радиация настолько токсична, что прежде, чем ты получишь мутагенную дозу, ты помрешь. Поэтому радиация даже в Чернобыльской зоне, как выяснилось, вызывает очень мало мутаций. Химические мутагены — это другое, ими можно много чего наделать, но в современной жизни мы не потребляем их в таком количестве. То есть такие внешние мутагены сильно скорость мутации в современной популяции не повышают. А тогда единственная возможность — это изменение демографии. Более определенно — изменение возраста мужчин, в котором они заводят детей, потому что мутации накапливаются с возрастом отца, от возраста матери это зависит намного меньше. (Предшественники сперматозоидов — сперматогонии — делятся в течение всей жизни, и чем больше возраст отца, больше мутаций в них возникло. В то же время предшественники яйцеклеток, ооциты, формируются в эмбриональном развитии и затем хранятся, не проходя через митозы, поэтому возраст матери почти не влияет на число мутаций de novo, хотя повышает вероятность хромосомных аномалий. — PCR.NEWS). Уже больше 100 лет назад Вайнберг заметил, что у детей пожилых родителей встречается больше менделевских патологий. И он догадался, что это связано с новыми мутациями. Сейчас понятно, что если папаше 60 лет, то его ребенок несет в четыре раза больше мутаций de novo, чем если папаше 20 лет. Потому что в первом случае его сперматозоид прошел 600 делений, а во втором случае — всего 150 делений. Индивидуально это работает, но на уровне популяции не такой большой сдвиг происходит. Так что скорость мутации сейчас явно не в два раза выше, чем была у питекантропов, за полтора не ручаюсь.

Как выключить отбор у лабораторных мух

Расскажите про свою экспериментальную работу с дрозофилами, в которой вы исключили отбор в популяции.

Мне кажется, что 25 лет назад мы сделали это изящнее всех, не используя никакие трюки. Взяли 100 пар мух, посадили их по паре в пробирку. От потомства каждой пары брали только двух — девочку и мальчика, всех потомков перемешивали, снова рассаживали попарно и тоже оставляли двух потомков от каждой пары. И так поколение за поколением. Отбор — это дифференциальное размножение генотипов. А мы заставили все генотипы иметь одинаковое число потомков, и тем самым отключили отбор. Потом выяснилось, что приспособленность за одно поколение падает на 2–3%, а за год, когда прошло 30 поколений, приспособленность снизилась более чем вдвое. Вот и вся наука. Мы при этом дневали и ночевали в лаборатории, но большого ума тут не требовалось.

А как вы оценили падение приспособленности?

Мы заставляли их в очень тяжелых условиях конкурировать с третьей линией. Брали исходных мух, брали мух, прошедших через много поколений такого выключенного отбора и заставляли тех и других в условиях очень высокой плотности конкурировать с некоей тестерной линией, смотрели, кто лучше с ней борется. Там сложность была — обеспечить хороший контроль, для этого нужны были мухи исходной популяции. Мы всячески извращались, в том числе замораживали эмбрионы от исходной популяции, потом их оживляли. Нас консультировал специалист по криобиологии Питер Степонкус. Заморозить муху не сложно, сложно сделать так, чтобы она потом ожила.

Это было в середине 90-х годов — Светлана Шабалина, Лев Ямпольский и я. Статья вышла в Докладах американской Академии.

Алексей Кондрашов и Лев Ямпольский. Фото из личного архива

Алексей Кондрашов и Лев Ямпольский. Фото из личного архива

То есть вы смоделировали накопление у мух слабовредных мутаций, которые снижали приспособленность?

Да. Мы смоделировали, что происходит в популяции, когда отбор очень сильно ослаблен — она очень быстро разваливается на куски. Тут важно, что условия конкуренции были жесткие, а именно в жестких условиях слабовредные мутации ведут к сильному снижению приспособленности, в мягких условиях этого не происходит.

Вы убедились, что приспособленность снижается. А если этот эксперимент продолжать и продолжать — они бы сдохли?

Наверное, в какой-то момент они просто перестали бы размножаться. Вредные мутации нельзя копить до бесконечности, и если пары мух не приносят потомство, я с этим ничего поделать не могу. Мы недавно сделали еще один эксперимент, повторив то, что делал Леонид Кайданов, — отбирали мух, наоборот, на низкую приспособленность. В размножение брали потомков от тех родителей, у которых была низкая половая активность, они медленно спаривались, производили малое число потомства, и время развития их было долгим. Для получения следующего поколения опять брали потомков худших мух. И за 15 поколений популяция просто сдохла. Мы устроили «противоестественный отбор». Это идея Кайданова, но мы ее реализовали в свободно скрещивающейся популяции, а не в инбредной линии. Было бы, конечно, интересно все это секвенировать и понять, что там накопилось. Но пока эта работа до конца не доведена. А еще очень интересно было бы получить идеальный генотип… человека нельзя, но муху можно.

Что такое «идеальный генотип»?

Статистически идеальный — это генотип, в котором в каждом месте стоит буква, самая частая в популяции. Генотип, свободный от всех редких аллелей. Поскольку сильно вредные аллели всегда редки, значит, это будет человек, свободный от сильно вредных аллелей. Такой усредненный человек. Если некомфортно думать про человека, давайте думать про муху. Генотип этой мухи синтезировать в компьютере ничего не стоит — возьми геном 100 мух, сделай выравнивание и консенсус, и это будет искомая идеальная муха. А вот как эту муху сделать? Пока вся технология для этого близко не годится. Но было бы очень интересно — такая муха, почищенная от всех сильно вредных аллелей, она будет на 5% веселее, сильнее и приспособленнее обычной мухи или в два раза?

Такой вопрос первым задал Герман Мёллер в 1950 году. Он, правда, считал, что каждый человек гетерозиготен по восьми вредным аллелям — величина неправильная на четыре порядка, еще откуда-то взялась константа 8. И он считал, что если бы в человеке не было этих восьми вредных аллелей, то приспособленность была бы выше на 20%. На самом деле мы просто не знаем, может быть, в этом он был прав.

Это очистка от сильно вредных аллелей, которые редкие. А второй вариант — не статистическая норма, а биологическая норма: пусть в каждом месте генома стоит то, что в этом месте лучше всего. То есть, если какая-то слабовредная мутация в популяции зафиксирована, то мы ее тоже уберем. У всех людей — или у всех мух, давайте думать о мухах, а не о людях — в данном месте глицин, а на самом деле был бы лучше валин. И вот у нас такая идеальная муха, очищенная и от сильно вредных, и от слабовредных аллелей, насколько она будет лучше? Мы понятия не имеем. Я бы дорого дал, чтобы такую муху поймать и изучить ее свойства.

Но когда-нибудь это можно будет сделать?

Нет никаких принципиально запрещающих это законов природы. Как показывает опыт, если что-то принципиально не запрещают законы, это рано или поздно делают. Но сейчас все эти крисперы даже близко для этого не годятся. Пока что ты можешь криспером поменять одну букву и при этом насажать 20 ошибок. Но муха — еще ладно, с млекопитающими сложнее. У мухи в геноме мало мусора, всяких транспозонов, мушиные транспозоны редкие, они ведут себя как сильно вредные аллели. А у человека половина его нормального генома — это сдохшие транспозоны. Всю эту гадость из генома вычистить — насколько станет лучше?

Очень большая доля больших хромосомных перестроек происходит за счет незаконной рекомбинации между повторами. Скажем, половина случаев гемофилии А — это рекомбинация между двумя копиями транспозона, которые сидят в локусе гемофилии близко друг к другу, в противоположной ориентации. И там нередко что-то переклинивает, не так рекомбинирует, в этом месте происходит перестройка, и ген просто ломается. Если хотя бы один из этих двух транспозонов из генома человека убрать, то частота гемофилии А снизится в два раза. В гемофилии В нет такой бомбы замедленного действия, все мутации, приводящие к ней, это мелкие ошибки. А тут половина — такая незаконная рекомбинация. Это причина многих наследственных болезней — «геномных заболеваний», или genomе disorders, как их назвал Джеймс Лапски. Термин неудачный, все заболевания геномные, но имеется в виду, что это результат макроперестроек в геноме. И чаще всего это незаконная рекомбинация за счет близких повторов. Повторы эти обычно даром никому не нужны, это мусор. Соответственно, если этот мусор из генома выкинуть, то этих genomе disorders просто не будет.

Живем ли мы сегодня под отбором?

В современных популяциях человека отбор полностью отсутствует?

Нет, отбор не отсутствует. Есть понятие «возможность для отбора» — opportunity for selection. Это изменчивость по числу потомков, которую мы убрали у мух, когда каждая пара приносила ровно двух потомков. В такой ситуации сама возможность для отбора отсутствует, потому что отбор по определению — это дифференциальный вклад разных генотипов в размножение. Если каждая особь вносит один и тот же вклад в следующее поколение, никакого отбора быть не может. А если имеет место разброс, дисперсия вкладов разных особей, то есть возможность для отбора. Это не означает, что есть сам отбор, потому что может оказаться, что этот разброс чисто случайный и никак с генотипом не связан. Так что первый вопрос — есть ли в современной популяции человека возможность для отбора? И здесь очень интересно. Чем отличается современная популяция от нормальной, что была на протяжении почти всей истории?

Тем, что благодаря медицине слабо жизнеспособные особи выживают и иногда даже размножаются.

Первое — это снижение детской и подростковой смертности и второе — падение средней плодовитости. Раньше 70% детей не доживало до размножения, но тогда каждая тетка приносила 12 детей, каждый дядька приносил еще больше. Современный демографический переход, который начался в Европе, а сейчас происходит и в экваториальной Африке, включает две вещи: снижение детской смертности и с неким запаздыванием — снижение плодовитости. За счет этого запаздывания произошел катастрофический рост популяции, который сейчас заканчивается, потому что по всему миру падает рождаемость. Снижение смертности, естественно, приводит к тому, что возможность для отбора уменьшается. А снижение средней плодовитости вовсе не обязательно сопровождается уменьшением разброса в плодовитости. Тут надо брать не абсолютный разброс, а относительный. Пусть раньше женщина рожала в среднем 7-8-9 детей, а сейчас в среднем двух детей — 0-1-2-3. Абсолютный разброс сейчас получается меньше, а относительный — больше.

Говорить, что в современных популяциях человека не действует отбор, — это неверно. Отбор на жизнеспособность не действует потому, что почти все выживают. А разброс в плодовитости есть вполне. Хотя возможность для отбора — это еще не сам отбор. Я думаю, что отбор сильно ослаблен из-за культурных и социальных факторов, не биологических. Вместо того, чтобы уйти в монастырь, бесплодная тетка подвергается какой-то терапии, и кого-то производит. Соответственно, это ослабляет отбор. Или какая-то тетка производит много детей не потому, что очень приспособленная, а потому, что ей так батюшка велел. В общем, неизвестно. Но это все обывательские соображения. Есть такое количественное понятие — селекционный дифференциал. Это разница между средним значением признака после отбора и средним значением признака до отбора. Так вот, каков селекционный дифференциал по количеству слабовредных мутаций в современной популяции, мы понятия не имеем.

Есть еще такой скрытый фактор, как пренатальная смертность, и она составляет 70%, потому что только 30% зачатий приводит к рождению, в идеальных условиях. Это было показано больше 30 лет назад, и все тогда сильно удивились. Брали благополучных молодых американцев, которые хотят завести ребенка, и проводили тест на беременность каждые три дня. И выяснилось, что огромное количество беременностей возникает и сразу пропадает в первые две недели, когда никто про них не знает. Другое дело, отбор это или что-то другое — непонятно.

Когда происходит спонтанный аборт, часто это хромосомная аномалия. Я совершенно не понимаю, почему. Что, так сложно сделать нормальный мейоз? Что за чепуха! Какая-нибудь рыба данио — у нее 99% оплодотворенных икринок разовьются в малька. Хотя эти икринки лежат в чашке Петри и никто их не защищает. А тут человеческий эмбрион — и вероятность всего 30%, что ты не сдохнешь. Есть на эту тему всякие интересные эволюционные соображения, но насколько они правильные, никто не знает. Сухой остаток состоит в том, что возможность отбора до рождения очень сильная, потому что смертность очень большая. Насколько эта смертность связана с вредными мутациями — никто не знает. Видимо, связана.

Есть точка зрения, что в современном человечестве идет отбор против генов интеллекта. Люди, которые генетически расположены к получению высшего образования, в среднем имеют меньше детей, чем те, которые этих генов не имеют. Это отбор?

Это совсем недавно было показано. Конечно, это отбор. Любая связь между твоим генотипом и вкладом в генофонд следующего поколения — это, по определению, отбор. Есть такие данные по США, где была показана корреляция между плодовитостью и образованием. А в Исландии была показана корреляция между аллелями, которые способствуют получению образования, и плодовитостью. Корреляция отрицательная: чем больше у тебя аллелей, способствующих получению образования, тем меньше у тебя детей. То есть, собственно, сам уровень образования был выкинут из этой связи и заменен генами. Но это очень интересно, да. Тем более интересно, что, когда никакого образования не было, у условных питекантропов возникли аллели, которые позволяют их далеким потомкам, то есть нам, получать высшее образования, хотя сами питекантропы никакого образования не получали. А теперь, когда мы его получаем, эти аллели оказываются вредными — снижают приспособленность.

Если прикинуть, с какой скоростью при ослабленном отборе будет идти снижение приспособленности, можно ли сказать, насколько еще хватит человечества?

Не думаю, что мы здесь радикально отличаемся от мухи. Так что, если отбор полностью отключить, через 20-30 поколений будет уже очень плохо. Даже раньше, наверное — все же у нас мишень для вредных мутаций гораздо больше. Но не факт, что отбор действительно полностью отключен или даже радикально ослаблен. Это самый важный вопрос.

Зачем нужно половое размножение?

Одна из ваших статей касается эволюционной роли полового размножения. Вероятно, она связана со сдерживанием накопления слабовредных мутаций?

Это удивительная ситуация — никто ничего не знает на эту тему. Она была достаточно популярной, а сейчас всем как-то поднадоела, эволюцией полового размножения никто не занимается. При этом вопрос так и не разрешен. Думаю, что я могу показать и объяснить, почему все предложенные механизмы преимущества полового размножения не работают. Очевидным образом я где-то не прав, потому что какой-то механизм есть, но какой — я понятия не имею.

Какая-то роль полового размножения кажется очевидной — увеличение разнообразия, причем у потомков не проявляются вредные мутации, имеющиеся у родителей, если они рецессивные.

Прятать рецессивные вредные мутации в гетерозиготе — это не половое размножение, это диплоидность. Часто путают диплоидность и половое размножение. Половое размножение не увеличивает разнообразие само по себе. Оно уничтожает отклонения от независимости в распределении аллелей разных локусов. Давайте думать о гаплоидах, таких как какие-нибудь грибы или водоросли. Когда такая скотина занимается сексом, она с кем-то образует диплоида, и этот диплоид сразу идет в мейоз. Вся жизнь происходит на гаплоидной фазе, диплоидная только зигота.

Они получают преимущество от рекомбинации?

Они обязаны получать преимущество от рекомбинации, потому что рекомбинация и мейоз — это явная адаптация, это такая сложная и хрупкая вещь, которой не было бы, если бы она не была поддерживаема отбором. Так что из общих соображений ответ — безусловно, получают. Но какое это преимущество, мы понятия не имеем. Что делает половое размножение? Оно рандомизирует распределение аллелей в разных локусах, то есть делает так: то, что у меня будет в локусе В (В или b), не зависит от того, что у меня в локусе А. Или математически — частота генотипа АВ будет равна произведению частоты аллеля А на частоту аллеля В. И зачем эта рандомизация нужна? Непонятно. На эту тему есть огромная наука, но ответа там нет никакого.

А он появится рано или поздно?

Наверное, появится. Там логических возможностей не очень много, и все они были придуманы 30 лет как. Но все эти логические возможности не работают, в смысле, не согласуются с данными. Где-то в этих моих рассуждениях, безусловно, ошибка, но где — я не знаю. Сейчас все рассуждают о том, что эти неслучайные ассоциации, разрушение которых делает половое размножение, рекомбинацию выгодной — что они создаются за счет генетического дрейфа. По моему разумению в этой теории не хватает четырех порядков, это бред сивой кобылы и такого быть не может. А может быть, я чего-то не понимаю, может быть, там дрейф работает.

Получается, что в эволюционной биологии такие фундаментальные вопросы, как слабовредные мутации и роль полового размножения, остаются столько лет не решенными?

Да.

А все-таки современные молекулярно-генетические методы как-то помогают некоторые из этих вопросов решать на другом уровне, заглянув в геном?

Один очевидный пример — измерение скорости мутаций. Потому что я еще помню те времена, когда обсуждалось, скорость мутаций у человека на нуклеотид 10-9 или 10-8. А сейчас все измеряют уже третий знак. То есть в измерении мутационного процесса произошла революция за счет технологий — просто потому, что теперь ты секвенируешь мамку, папку и потомка, смотришь на их генотипы и видишь все мутации. Это безусловная польза от современных методов. Всякие эти GWAS принято ругать, на самом деле они тоже замечательные. Когда берут огромное количество особей и просто у них измеряют фенотип, что относительно несложно, и секвенируют генотип. Что-то там видно, да. Но никаких фундаментальных прорывов не возникло. Понятно, что модель слабовредных мутаций работает — в том смысле, что всякие сложные болезни, скорее всего, связаны с кумулятивным эффектом сотен и тысяч аллелей в генотипе. Каждый из них по отдельности имеет очень маленький эффект.

Занимаются ли в мире теоретическими проблемами эволюционной биологии? Как я поняла, в нашей стране этим занимаются мало, поэтому ваша лаборатория была уникальной.

Мы занимались не теоретическими проблемами, а анализом данных, теорией были заняты полтора человека. В России современной эволюционной биологией, кроме выпускников моей лаборатории, по-моему, просто никто не занимается. Егор Базыкин руководит своей лабораторией в Сколтехе. А больше никого нет.

Сейчас вообще под словом «эволюционная теория» имеют в виду совсем не то, что раньше. Раньше эволюционная теория была, что называется, прямой задачей. Есть какие-то факторы эволюции — мутации, отбор, случайный дрейф, рекомбинация — и есть вопрос: что будет с популяцией, если на нее действуют такие-то факторы. Это прямая задача. А теперь — наоборот: мы видим, что стало с популяцией, и пытаемся понять, как она до такой жизни дошла, какие факторы на нее действовали. Это обратная задача. Сейчас 95% того, что называют эволюционной теорией — решение обратной задачи. Мы видим генетические структуры популяции и пытаемся понять, какой на нее действовал отбор. Этим очень много занимаются, с переменным успехом.

Если перейти к эволюции коронавируса, как вы считаете, насколько предсказуема его будущая эволюция?

Совершенно непредсказуема. Кто ж его знает? Для того, чтобы предсказывать эволюцию, нужно знать адаптивный ландшафт. Надо знать для всех потенциальных генотипов коронавируса, какие у них будут свойства. Откуда же мы это знаем? Могут ли возникнуть еще пять мутаций, которые приведут к тому, что его летальность с 1% увеличится до 25%? Да еще таких, что он будет лучше распространяться? Это кошмарный сценарий — возникнет вариант еще более патогенный и всех вытеснит. Дельта чуть более патогенна, но вирусу не важна его патогенность, вирусу важно, как он распространяется. Дельта легко распространяется. И не распространится ли следующий вариант, который будет гораздо более патогенным? А кто знает? Я не устаю повторять, что вирус со временем не обязан стать белым и пушистым, никаких причин для этого нет. Так может быть, а может и не быть. (Интервью состоялось еще до появления омикрона. — PCR.NEWS.)

Логика таких рассуждений в том, что вирусу невыгодно убивать своего хозяина.

Это глупость. Вирус убивает своего хозяина к тому моменту, когда хозяин уже давно не заразный. Вирус не является гуманистом или антигуманистом, вирус является тупым агрегатом молекул. Вот биология вируса бешенства такова, что он обязан быть летальным, иначе хозяин не начнет кусать всех подряд и он не передастся никуда. А ковид в основном распространяется, пока человек еще в самом начале инфекции, и что с ним случится потом, вирусу совершенно безразлично. Так что эволюция может пойти в любую сторону. А вот куда пойдет? Возникнет более высокая вирулентность или более низкая? Не знаю. Это зависит прежде всего от того, как связаны заразность и вирулентность данного патогена. И пока мы этого не знаем, самый великий теоретик здесь вам ничего не скажет.

«Быть “советским ученым” — удовольствие ниже среднего»

Что вы думаете про будущее эволюционной биологии как науки?

Не знаю. Будет как-то развиваться, если все не накроется медным тазом. Если все будет идти, как идет, через 30–50 лет на Земле жить по-человечески будет нельзя. Происходит глобальная экологическая катастрофа. А вы меня спрашиваете про эволюционную биологию. Беда номер раз — изменение климата, все будущее мировой цивилизации зависит от этого. Пока мы движемся по такой траектории, на которой Земля довольно скоро для цивилизованной жизни будет непригодна.

Вы не верите в разум человечества?

Не знаю, может быть, сейчас человечество возьмется за ум и перестанет решать, кому принадлежит Иерусалим, Крым и прочие территории, и займется делом? Но скорее нет, чем да.

И все же, пока климатический апокалипсис еще не наступил, скажите, как вы видите будущее науки вообще? И в России, в частности?

Если нынешняя тенденция сохранится, то начинающим ученым имеет смысл отсюда уезжать. Вот и все обозримое будущее российской науки.

Может ли наука развиваться в авторитарном или тоталитарном государстве?

Ну, до какой-то степени может. Я больше десяти лет был «советским ученым». В основном наука была бессмысленной, но были и исключения разной степени исключительности. И если смотреть на последние десять лет — что-то и здесь происходит, что-то трепыхается.

Некоторые, вполне успешные, ученые, считают, что в России работать «сложно, но можно».

Конкурентноспособная наука здесь в большом количестве не делается. В эволюционной биологии была моя лаборатория, сейчас есть Егор, и еще десять человек. Ну а в мире таких человек еще тысяча. Я сильным молодым людям советую уезжать, если обстоятельства позволяют. Потому что быть «советским ученым» — удовольствие ниже среднего, и сделаешь ты скорее всего гораздо меньше, чем в нормальных условиях. Никаких глобальных успехов на том пути, по которому сейчас все катится, не будет. Какие-то локальные будут — родится гений и докажет какую-нибудь теорему. Едва ли их всех изведут. Но сейчас Россия в плане мировой науки — это два процента. И будет только хуже, пока происходит то, что происходит.

Алексей, а ваша жизнь в деревне — это своего рода эскейп, в том числе и от большой науки?

Скорее, просто следующий этап жизни. Дедушка старый... В 65 лет почти никто ничего стоящего в науке уже не сделает. Я имею в виду не начальствование, а реальную работу. Есть, конечно, люди, которые до самого преклонного возраста занимаются наукой или думают, что занимаются. Но лучше уйти вовремя. Я наукой занимался на очень высоком уровне, и он мне сейчас совершенно не доступен. Никто ведь не играет в шахматы на высшем уровне в 65 лет. Нет, я не страдаю от интеллектуального безделья — я каждую неделю присутствую на семинаре Егора — когда-то это был мой семинар, а теперь Егора — и от меня там какая-то польза бывает.

Вот вы занимаетесь у себя в деревне селекцией яблонь — но как ученый, как эволюционный биолог. Это вас увлекает?

Собственно селекцией заниматься мне поздно, это долгосрочный процесс. Просто собирать интересные генотипы, адаптированные к местным условиям — уже отличное дело. И здесь конь не валялся. Генетика яблони — очень интересная вещь, и она не требует большого ума, не в обиду яблоневым генетикам будь сказано. Это как если человек всю жизнь занимался классическим балетом, а перед пенсией уходит в характерные танцы. Это то же самое. От классического балета в характерные танцы вокруг яблони. По крайней мере, приятно.

Профессор и Изюм. Фото из личного архива

Профессор и Изюм. Фото из личного архива

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0