Евгений Свердлов: «Делаем хорошо — плохо само получится»

Евгений Давидович Свердлов — о том, как он был строителем в Якутии и почему не стал физиком, о РНК-полимеразе, генно-инженерном интерфероне, вычитании геномов, противораковом препарате имени РАН и о том, как накормить человечество, не обижая природу.

Все Свердловы – родня?

…Иногда меня спрашивают, имеет ли моя фамилия какое-то отношение к революционеру Якову Михайловичу Свердлову? Строго говоря, вполне возможно, что все Свердловы – родственники, хотя и очень дальние.

Свердлов — фамилия топонимического происхождения, преимущественно еврейская. Происходит от названия местечек Свердлы Виленской и Витебской губерний. Это я узнал сравнительно недавно, потому что мой хороший знакомый и коллега, крупнейший американский ученый Мэтью Мезельсон однажды заподозрил, что у нас могут быть общие корни. Что он из России, не вызывает сомнений: очень много предков американских ученых его поколения уехали из России в волну эмиграции в конце XIX — начале XX века. Они приехали туда рабочими, продавцами, а их дети пошли учиться в университеты и заняли крупные позиции. Очень у многих крупных американских ученых с высокой вероятностью найдутся еврейские корни из России, Польши, Литвы и прочих мест, неуютных для избранного богом народа. У Мезельсона еврейские корни – из России.

Его фотография была во всех учебниках биохимии в свое время. Мезельсон (Matthew Meselson) и Шталь (Franklin Stahl) первыми доказали так называемый полуконсервативный механизм репликации ДНК. К сожалению, Нобелевская премия — это такая же игра, как все остальное. Там играют не только научными достижениями, но и отношениями кого-то к кому-то. Не стал Мэтью нобелевским лауреатом, хотя достоин этого. Я очень горжусь дружбой с ним.

Кстати, он рассказал мне замечательную историю. Оказывается, изотопы N15 (тяжелого азота) необходимые для их со Шталем знаменитого эксперимента, были получены из СССР. Мезельсон был аспирантом Нобелевского лауреата Лайнуса Полинга, члена знаменитого Пагуошского движения ученых за мир. Когда опыт Мезельсона и Шталя был задуман, оказалось, что в США нет этого изотопа. Полинг при встрече с президентом АН СССР Александром Николаевичем Несмеяновым на очередной Пагуошской конференции спросил его, нет ли в СССР этого изотопа.

Он был, и специально для опыта Мезельсона его почистил еще один замечательный человек, с которым мне довелось познакомиться и подружиться, — Яков Михайлович Варшавский. Изотоп был передан в США. Опыт Мезельсона состоялся. О Якове Михайловиче, славном человеке и ученом, тоже прошедшем войну, я надеюсь написать статью в своих воспоминаниях, над которыми сейчас работаю.

Так вот, Свердловы. Все началось с того, что Мэтью как-то прислал мне письмо, где написал: ему кажется, что мы можем быть далекими родственниками. У него есть родственница, фамилия которой близка к Свердлову. И он попросил меня попробовать это прояснить. Я тогда ничего не нашел в Интернете. Через какое-то время произошла либерализация, и я вдруг нашел эти самые Свердлы. Откуда все Свердловы, Свердловичи и все, чьи фамилии начинаются на «Сверд». Они рассеялись по миру.

Однажды в Институт биоорганической химии Юрий Анатольевич Овчинников привел Якова Петровича Рябова, секретаря ЦК КПСС. Яков Петрович задал единственный вопрос: родственник ли я Свердлову? Юрий Анатольевич стоял у него за спиной, показывал мне кулак и кивал головой. А я сказал: «Нет», но я тогда не знал общего происхождения. Где-то очень далеко, в каком-то колене, возможно, все же он мой родственник.

Среди Свердловых существуют уникальные люди. Брата Якова Михайловича усыновил Максим Горький, звали его Зиновий Пешков. Во время революции он был во Франции и по другую сторону баррикад. Он тогда отправил телеграмму своему брату, Якову: «Яшка, когда мы возьмем Москву, то первым повесим Ленина, а вторым — тебя, за то, что вы сделали с Россией!»

Однако в 1921 году Зиновий Пешков становится общественным секретарем Международной комиссии помощи голодающим в России и развивает бурную деятельность в помощь русским детям. Во время войны он был одним из основных соратников де Голля. У него еще в 1915 году, в сражении под Верденом оторвало руку, но он продолжал воевать. Один из выдающихся героев Франции, он был с де Голлем до конца. Его хоронила вся Франция.

Вы найдете, например, Свердлова во время Великой Отечественной войны, руководившего высадкой десанта на знаменитую Малую землю. Много других, по большей части деятелей культуры. К сожалению, я не нашел общих корней с Мезельсоном, чем он был очень огорчен, но ничего не поделать: не весь мир произошел из местечка Свердлы, и наверняка не все Свердловы были выдающимися героями.

Родом с Днепра

Я родился в Днепропетровске, на Украине, в 1938-м, и в первый же мой год произошло событие — моего папу, который работал инструктором ЦК ВКПБ(У), Центрального комитета компартии Украины, где Хрущев тогда был секретарем, попросили, по рассказам мамы, написать письмо, порочащее его товарища, и он отказался. И его выгнали из ЦК, заодно и из партии.

Перед папой встал вопрос работы. Мама не работала, а меня надо кормить. Он стал искать работу, никак не мог найти. И решил проявить торговые таланты — продать единственную ценную вещь, которая у него была, — драповое пальто. Вывесил объявление, стали приходить люди. Стал показывать пальто. Мама рассказывала, что он говорил так: «Это хорошее пальто, правда, на локтях немного потертость, но совсем немного. Там подкладка немного порвалась, еще что-то…» В итоге продал по смешной цене, потому что показывал каждому покупателю все недостатки пальто.

Эти «способности» к торговле я от него полностью унаследовал. Я никогда ничем не мог торговать. Как бы ценна вещь ни была, я ее либо дарил, либо не дарил, но никогда ничего не продал и никому. Да и никого.

В конечном счете он устроился слесарем на завод, а потом его восстановили в партии и в воинском звании. К началу войны он был старший политрук запаса. Папа был ортодоксальный коммунист, свято верил в коммунистическую систему. Я унаследовал у него и это, хотя в партии никогда не состоял. Все то, что сейчас происходит, — плоды отказа от этой идеи. Как человек, связанный с биологией, я думаю, что эта идея более соответствует эволюционному происхождению человека, как, простите, стадного животного. Великие принципы «сам погибай, а товарища выручай», главные герои преданий, которые жертвовали собой во имя отечества, сильно отличаются от руководящих идей, которые внушаются сегодня. Но вернуться назад уже, по-видимому, нельзя.

«Нас расстреливали...»

Вернёмся к моей истории. Мама окончила пединститут, получила специальность «преподаватель русского языка». Она была очень одаренным человеком — играла на пианино, обожала всякие концерты. Пока мы жили в Днепропетровске, дружила с семьей какого-то музыкального профессора, не помню его фамилию. Ничего этого я от нее не унаследовал, увы.

И тут — война. Отец пробился на фронт. Он к этому времени был полностью освобожден от военной службы, у него была «куриная слепота» — это болезнь глаз, когда человек в сумерках не видит или видит очень плохо. Но он пробился. Его взяли в армию и направили в Ставропольский край — формировать то ли роту, то ли батальон. Он взял маму, бабушку, ее маму и меня.

Мы оказались в селе Бурлацкое. Все были твердо убеждены, что немцы туда никогда не дойдут. Папа сформировал подразделение, отправился с ним на фронт, а через пару месяцев появились немцы. Мы оказались в оккупации.

Это было страшное время. Нас расстреливали. Деталей не помню, знаю только, что бабушку там убили. У меня осталось воспоминание, как какие-то люди громко стреляют и бабушка кричит: «Мы русские, мы русские!» Дальше не помню.

Но это мне снилось, думаю, лет до 30. А сейчас уже не снится, прошло. Немецкий коллега, Бенно Мюллер Хилл, сравнивал в своей книге «Лактозный оперон» биографию двух еврейских мальчиков: мою и американского ученого, лауреата Нобелевской премии Уолтера Гилберта. Я в свое время предложил новый принцип определения нуклеотидных последовательностей генов, подробно это всё описал, и один мой приятель увез его в Америку и передал Гилберту. Гилберт, развив эту идею, стал нобелевским лауреатом.

Так вот, Мюллер Хилл сравнивал двух еврейских мальчиков примерно одного возраста, как они росли. И он описывал, как нас расстреливали, а Гилберт в это время мирно учился в школе, поступал в колледж и т.д. Я не стал переводить это на русский язык в книге «Что было, то было», которую составила из моих интервью и статей мой близкий друг Галина Сергеевна Монастырская по поводу моего 70-летия.

Потомок раввинов

Как мне удалось уцелеть? Я не помню, но мама рассказывала. Она прыгнула со мной в ров, не дожидаясь, пока нас застрелят. А пьяные русские, которые нас расстреливали, полицаи, едва засыпали ров и, наверное, пошли дальше выпивать. А мама выкарабкалась со мной изо рва, и мы побрели в село Бурлацкое.

Там нас приютили местные учителя. Они как-то ухитрились выписать маме справку, что мы — русские. Фенотипически мы на евреев не очень похожи, хотя я чистой воды еврей, без капли примеси. При этом — потомок раввина. Y-хромосома моего деда, отца матери, может быть прослежена к еврейскому первосвященнику, основателю раввината, 3000 лет тому назад. Он сын раввина. Прадедушка — раввин. Дедушка тоже должен был стать раввином, ему было так положено, это наследуемое «занятие». Но он не захотел, сбежал в Днепропетровск, устроился разносчиком газет. Будучи хорошо образованным для того времени, он каким-то образом познакомился со знаменитым еврейским писателем Перецем Маркишем, который писал на идише.

Кстати, деду предлагали эмигрировать в Америку, но он сказал, что не сможет жить в стране, где все решают деньги, а на предложение уехать в Палестину тоже отказался, сказав, что не сможет жить в стране, где все решает религия.

Дедушка что-то тоже писал, ничего до нас не дошло. А в основное время разносил газеты. У него был любимый писатель и журналист Карл Радек. Когда появлялась статья Радека, дед размахивал газетой и кричал: «Вот Радек написал статью, покупайте “Правду”, очень интересная статья Карла Радека!» А потом Радек исчез.

Есть такой анекдот: сидят трое в тюрьме, один другого спрашивает: «За что сидишь?» — «За то, что я ругал крупного революционера, крупного партийного работника Карла Радека. А ты за что?» — «А я за то, что хвалил троцкиста, предателя Радека. А ты?» — А я и есть Радек». Дед тоже исчез. Уже после перестройки, когда раскрыли архивы, мама стала искать, но никаких следов не нашла.

«Не считаю себя вправе уезжать»

Так вот, мы оказались в оккупации в селе Бурлацкое в Ставропольском крае. Учителя выправили маме справки, рискуя собой. Это было одним из мотивов, почему я в свое время не уехал из России, хотя мог. Я не считаю себя вправе уезжать в трудную минуту. Я обязан жизнью этой стране.

Примерно через полгода пришли наши. Первое, что мы сделали, — сели с мамой в тюрьму, потому что были на оккупированной территории. Всю жизнь это надо мной висело. Когда после МГУ я хотел пойти работать на атомную электростанцию, участвовать в создании ядерного оружия, меня не взяли. Не пустили, когда я хотел поехать, как многие мои друзья, преподавать в Гану. Или на Кубу. Всех пустили — меня нет, хотя я учился ничуть не хуже других.

Когда я учился в школе, очень хотел поступить в Суворовское училище. Мечтал. И имел полное право, потому что когда закончилась война, советское руководство озаботилось судьбой детей, у которых были убиты один или оба родителя. Папа мой погиб в 43-м в сражении под Ельней. Получили похоронку, в которой было написано: «Ваш муж пал смертью храбрых в бою…»

Через много лет я туда приехал, это Смоленская область, на месте этого села все заросло лесом. Я не смог найти могилу. Мы нашли примерно место, мой сын сыграл на гитаре и спел «На братских могилах».

Так вот, тогда была жуткая беспризорщина. В каждом сравнительно большом городе, как Ставрополь, были организованы Суворовские и ремесленные училища. В Суворовские училища принимали детей офицеров, а в ремесленные — детей всех, кто погиб. И были открыты школы-интернаты, куда всех принимали. Там они жили, их кормили, одевали и учили.

За примерно два года с беспризорщиной было покончено. Если посмотреть на людей моего возраста и моего положения, особенно среди «технарей», то с высокой вероятностью окажется, что он закончил «ремеслуху». Это было великое дело! Детей пристроили, беспризорщину ликвидировали, страну обеспечили кадрами, которых сейчас нет, — рабочими. Нет рабочих! Какие там IT — простую дверку к машине приклеить некому. Это трагедия!

После Гражданской войны все было разрушено, но оставались мастера, вокруг них — ученики. После Отечественной войны все было разрушено, но оставались мастера, и они в ремесленных училищах учили таких, как я, беспризорных людей. И вырастали мастера, а из мастеров потом академики и крупные руководители производств. Но это были руководители, которые прошли все производство, начиная со слесаря или токаря, проложили эту дорогу потом и кровью. Не папа с мамой или дядя с тетей, не деньги, а вот такой путь.

Ее величество случайность

А я мечтал поступить в Суворовское. Тем более, что рядом мальчик, такой же как я, безотцовщина, был курсантом.

Но мама меня не пустила. Я объявлял голодовку, закатывал истерики… Я только могу догадываться, что ею двигало. Она не хотела, чтобы я был военным и меня убили, как папу. Военные погибают в первую очередь. И возможно, она понимала, что еврею в армии трудно. Это правда. Только выдающиеся евреи типа генерала Рохлина чего-то достигают. Может быть, я был бы таким же. Но она не была в этом уверена.

Куда же идти учиться? Как у всякого человека, за исключением детей высокопоставленных персон, принцев или детей президентов, их судьбы определяется случайностью.

В моей судьбе случайности играли основную роль. У меня не было никого, кто бы мне помог двигаться в науке. Моя мама всю жизнь жила в Ставропольском крае, в селе, она не могла мне помочь. Помешать могла, не пустив в Суворовское, а вот помочь — нет. Я окончил школу, взял билет на поезд и через два дня в общем вагоне приехал в Москву. У меня с собой была вареная курица, вареные яйца, я делился в дороге с соседями, они — со мной, мы пили чай, я тогда еще совсем не «злоупотреблял»…

Приехал, сдал документы на физический факультет. Всегда хотел быть ядерным физиком. Случай или некая наследственность определила, что я окончил школу с серебряной медалью. Я написал сочинение, школьные учителя поставили «5», но вдруг приехала комиссия из Районного отдела народного образования, которая стала смотреть все сочинения, за которые поставили «5», и увидели мое. И ахнули. «Как вы могли за такое поставить “5”?» Там был жуткий почерк. Жуткий. Сейчас он стал еще хуже. Поэтому я редко пишу рукой, больше на компьютере.

И у мамы был жуткий почерк. По-видимому, почерк имеет наследственный компонент. Мама, учительница русского языка, была вынуждена переучиваться на преподавателя математики, потому что ее почерк был невыносим. Я сейчас смотрю на ее письма и не понимаю, что там написано, просто догадываюсь, о чем идет речь.

На чистовике я потел, старался, но не получилось. В общем, поставили «4», потому что к содержанию претензий не было. И я получил серебряную медаль. Если бы получил золотую, возможно, попал бы на физический факультет, потому что в то время с «золотом» принимали без экзаменов, но с собеседованием. Хотя могли придраться к чему-нибудь, потому что процент на «еврейскую норму» существовал. А с «серебром» я набрал полупроходной балл, пошел на общий экзамен, и там тоже не добрал одного балла до проходного. «Сгорел» на том, что совершенно не был готов к сдаче немецкого языка.

У нас в школе была замечательная преподавательница немецкого — Мария Ивановна Кузнецова. Правда, она пришла только в 10 классе. Она прошла войну в качестве военного переводчика. Была контужена. Теперь я понимаю, что она была совсем молодая, красивая — и глухая. А тогда слуховых аппаратов не было. И она страшно стеснялась, что глухая, и делала вид, что слышит.

Но мы ее «раскусили», кретины. Писать-то мы писали, потому что она читала, а когда отвечали вслух, то могли нести все, что угодно, а она кивала головой. В аттестате у меня по немецкому была «5». Но я не был готов к сдаче языка. По математике и физике был силен, по химии — так-сяк. А в немецком совсем ни бум-бум.

Когда я пошел на общий конкурс, рассчитывал на свою очень хорошую память. На подготовку к экзамену было пять дней, и я смог выучить жуткое количество слов. Но преподаватели быстро поняли, что я совсем не знаю языка. И когда они задали мне на немецком вопрос: «Сколько вам лет?», я вопрос понял, но сказал «70» вместо «17». Преподаватели — две прекрасные женщины — поставили мне «4», а должны были поставить «2» или «3». Так я не добрал одного балла, чтобы пройти.

Однако домой я не вернулся. Пошел работать слесарем в «Мосподземстрой». Тогда эти вопросы решались очень просто: я был комсомольцем, пошел в райком комсомола и сказал второму секретарю, что хотел бы в следующем году поступать, и попросил направить меня на работу, на какую-нибудь стройку.

Она направила. Я совершенно стандартным образом поселился в общежитии. Я рад, что так получилось, потому что это дало мне очень много хороших и крепких жизненных уроков. Каких? Когда бьют морду, не прятаться под стол, а отвечать тем же, и желательно сильней. Я умел драться — рос в селе, где мальчишки всегда дерутся. Но эти уроки были важней.

Ученик слесаря

Я поступил учеником слесаря третьего разряда. У меня был учитель, и он учил меня очень простой вещи, которой я потом всегда придерживался: все надо делать хорошо, плохо само получается. Я ему благодарен не за то, что он учил меня гайки вертеть, а за то, что вбил мне это в голову. За год работы я стал слесарем четвертого разряда.

Рабочие навыки мне пригодились чрезвычайно. Я потом зарабатывал на жизнь, когда у меня появились дети и не было жилья, шабашничая в Якутии. Там я был строителем. Якутия — это дикая страна! Там разница в температуре летом и зимой 100 градусов! Летом 50, зимой минус 50: там ничего невозможно строить зимой, только летом. Поэтому тогда в Якутию народ ехал на заработки. Работали день и ночь, но зарабатывали хорошие деньги. За два года я заработал на первый взнос на кооператив. Квартира, где я и сейчас живу, заработана вот этими руками.

Там нас нещадно жрали насекомые. Ты работаешь, тебя жрут — слепни, оводы, комары, причем комары меняют друг друга. Днем жрут рыжие громадные, вечером появляются более мелкие, очень злые. И еще мошка́. И все это жрет тебя, а отмахиваться некогда. Ты колотишь гвозди или пилишь, а тебя жрут. Ты в какой-то момент смахиваешь, и с руки капает кровь.

Постепенно у меня выработался иммунитет. Жрать продолжали, но я замечал все меньше. Во вторую поездку я почти не замечал. И с тех пор могу ходить по лесу, меня кусают, но я этого не чувствую.

Химия — это тоже хорошо

Весь год, что я жил в общежитии и слесарил, все свободное время я готовился сдавать физику. Но когда пришел на физфак сдавать документы, вдруг увидел, что в этом году там будут сдавать не физику устно-письменно, а математику устно и письменно, к которой я не был готов.

Я спросил председателя приемной комиссии, что же делать. И он мне сказал, что в этом году физику устно и письменно сдают на химфаке. Но я никогда не думал быть химиком! Но он мне сказал, что физика и химия — это одна наука. «В конце концов, если вы поступите, можете отучиться год и перевестись на физфак. Вам нужно будет досдать экзамены. Поэтому не огорчайтесь, идите и спокойно сдавайте физику устно и письменно. Там есть радиохимия, есть физическая химия — в сущности, это физика». Я сказал, что хотел бы заниматься ядерной физикой, — отлично, там есть кафедра радиохимии, там как раз этим занимаются.

И я пошел на химфак. Меня встретила замечательная женщина — Ирина Александровна Муравьева, зав учебной частью. Взяла у меня документы. Я сдал физику устно и письменно на «5» и поступил на химфак.

Сначала я учился с постоянной мыслью, что буду переводиться на физфак, а потом освоился, появились друзья, мы ездили на картошку, жили в общежитии студентов-химиков, это называлась «зона Ж» в университете. Общежитие студентов-химиков не имени Бертольда Шварца, как у Ильфа и Петрова, а просто общежитие. Бертольд Шварц — если вдруг кто-то не знает, это знаменитый химик, который изобрел порох.

Жизнь в общаге МГУУ нас было замечательное общежитие. Я до сих пор эту жизнь помню. Оно было очень благоустроено: комнаты гостиничного типа, студенты жили в блоках, коридор —открываешь дверь, и как гостиница. Две комнаты, с одной стороны — туалет, с другой стороны – душ. В комнатах жили по одному, по тем временам это было сногсшибательно. Многие москвичи ездили к нам мыться в душе и сходить в туалет утром, потому что — коммуналки, с утра попасть в туалет невозможно, все жильцы стоят в очереди. Так мы подружились со многими москвичами. Самой яркой фигурой был недавно умерший Михаил Александрович Грачев, впоследствии академик. Мы ездили с ним на целину, ругались в дым, мирились…

Ругались по самым разным поводам. В том числе из-за женщин. Я был бригадиром на работе в совхозе. У нас был ток, на который свозили зерно, и мы жили в вагончиках, в купе. Миша хотел, чтобы я его определил в одно купе с его девушкой. Я этого не сделал, и мы с ним смертельно поругались. Он два года со мной не разговаривал.

Академики РАН Е.Д.Свердлов и М.А. Грачев. 2019

Академики РАН Е.Д.Свердлов и М.А. Грачев. 2019Когда я окончил химфак (а я окончил на полгода позже него, потому что я учился на радиохимии, а там учились не 5 лет, а 5,5), Миша уже работал в Институте химии природных соединений в лаборатории химии углеводов и нуклеотидов Николая Константиновича Кочеткова. Это выдающийся химик, который занимался химией углеводов, был тогда замдиректора Института. Этот человек прошел войну — это военное поколение, которое после войны поступило в университеты, окончило. Было несколько таких преподавателей — они уже были профессорами, а Николай Константинович даже членкором Академии медицинских наук и заведующим громадной лабораторией химии углеводов и нуклеотидов.

Я об углеводах имел какое-то понятие, потому что это входило в курс органической химии, который нам читал тогда ректор университета, а потом президент Академии наук СССР Александр Николаевич Несмеянов, а о нуклеотидах никакого представления не имел. Мы общались с Мишей тогда довольно редко, он уже женился на своей девушке, у них родилась замечательная дочка.

Я в это время по-прежнему жил в общежитии, тоже женился, у меня родился сын. Жена училась позже меня. Она сначала на полных правах жила в общежитии, а когда окончила университет, ее распределила на работу. А у нас уже был сын. Кроватка стояла в моей аспирантской комнате. Пока она была студенткой, все было хорошо, а когда окончила — ее не пускали в общежитие. И она перелезала ночью через забор, чтобы попасть к своему ребенку.

«Ну что, не исправляешься?»

При этом периодически по общежитию ходил добровольный отряд по соблюдению нравственности. Они ходили и смотрели, чтобы не было посторонних. И как только попадали ко мне в комнату, то забирали меня и вели в штаб. Там сидел мой товарищ, Саша Шабанов, он был тогда «комсомольским боссом», а потом работал в руководящих органах Компартии в Москве. Недавно я узнал, что его больше нет. Саша Шабанов смотрел на меня и говорил: «Ну что, ты не исправляешься?» Я говорил: «Нет». — «Ну иди». Самое смешное, что меня и в следующий раз все равно приводили, и он снова говорил мне «Ну, иди». Так и жили.

Постепенно я стал приближаться к окончанию аспирантуры. И опять случайность: один мой друг уехал в Гану преподавать химию. Я тоже хотел поехать, потому что там много зарабатывали, окончил курсы французского языка — но меня туда не взяли. Я не поехал, а этот приятель поехал, потом приехал, купил квартиру и снова уехал в Гану. А мне сказал: «Женя, что ты живешь в общежитии, заселяйся с семьей, будешь платить квартплату, и живи». У него была двухкомнатная квартира, и мы туда переселились.

И вот я оканчиваю аспирантуру, и передо мной стоит вопрос: куда податься? Хотел пойти на атомный реактор — опять не взяли. В «закрытый институт», где платили хорошие зарплаты, меня не взяли, очень стесняясь, но не взяли.

И вдруг приходит Михаил Александрович Грачев, мой друг. Говорит: «Женя, выручай!» Он решил поехать в Новосибирск, говорит: «Там какой-то замечательный парень, он разрабатывает исключительно интересную систему, я хочу с ним работать. Решил уехать в Новосибирск с семьей, но Кочетков поставил условие: если уходишь, приведи себе достойную замену».

Если бы я пошел в Институт биофизики, в который меня не взяли, то максимум ушел бы на пенсию доктором наук. Может быть, заведующим лабораторией. Но не больше. А когда я пришел на Мишино место, в Институт химии природных соединений (позже Институт биоорганической химии), то это создало начальный этап того, что я есть сейчас. Попал в замечательную лабораторию, передо мной открылся совершенно новый и чудесный мир. И я в него с головой погрузился. А мое образование, которое я получил на радиохимии (там было очень много математики, кинетики), дало мне по сравнению с ребятами, которые оканчивали кафедру органической химии, значительное преимущество. Я владел математическими методами, понимал, что такое кинетика химических реакций, чего в лаборатории мало кто, а может, и никто не мог делать. И я стал выделяться — не потому, что был умнее, а потому, что у меня было то, чего им не хватало. Ко мне стали приходить и спрашивать.

Зимняя школа биологии

Здесь нужно сказать, что в лаборатории Кочеткова я попал в группу нуклеотидов, которой руководил Эдуард Израилевич Будовский. Тогда я не имел ни малейшего представления ни о биологии вообще, ни о молекулярной биологии в частности, и мой новый шеф, Эдуард Израилевич, решил, что будет полезным для начала посетить Зимнюю школу по молекулярной биологии в городе Дубна.

Там я познакомился с массой людей, среди которых были и лидеры зарождавшейся тогда в России молекулярной биологии, и такие же, как я, новички, которые пришли работать в эту область из физики, из химии, да и из биологии тоже. Соответственно, аудитория разделялась на две категории: люди, уже успевшие познакомиться с биологией и с генетикой до лысенковского разгрома и ставшие его жертвами, и новички. Первые обозначалось как «отцы и матери» молекулярной биологии. Среди них ярко выделялись Тимофеев-Ресовский, Владимир Яковлевич Александров, Олег Борисович Птицын, Семен Ефимович Бреслер, Михаил Владимирович Волькенштейн, Роман Бениаминович Хесин, ну и каким-то образом в эту категорию вписывались более молодые люди, такие как Эдуард Израилевич Будовский и Александр Сергеевич Спирин.

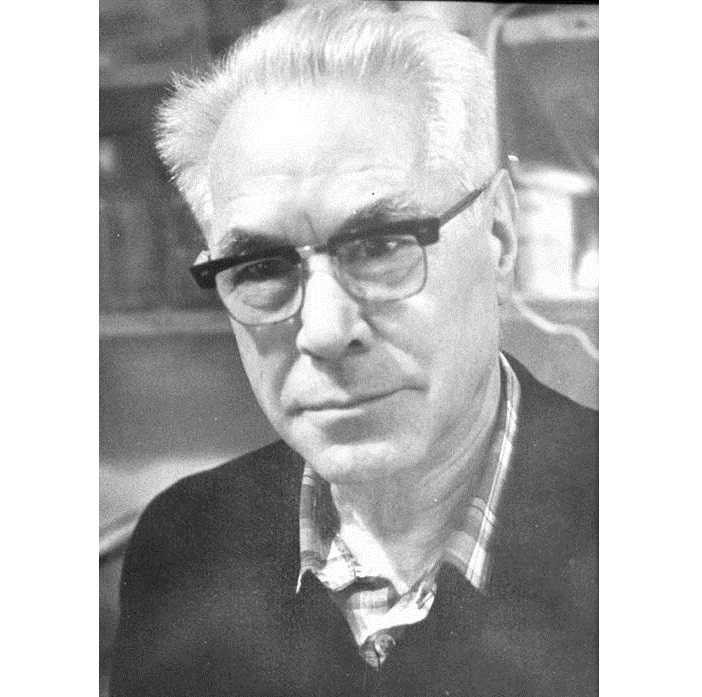

Р.Б. Хесин

Р.Б. ХесинИдеи, которые тогда нам преподавались, были довольно наивны с сегодняшней точки зрения. Это было время в биологии, когда в ней доминировали физики и воображение поражала простота двойной спирали ДНК. В своем замечательном скетче Гольденфельд и Каданов об этом писали: «Одним из наиболее поразительных аспектов физики является простота ее законов: уравнения Максвелла, уравнения Шредингера и гамильтонова механика могут быть выражены в нескольких строках. Идеи, лежащие в основе нашего мировоззрения, тоже очень просты: мир законен и везде действуют одни и те же основные законы… Все просто и аккуратно — кроме, конечно, мира. Куда бы мы ни посмотрели – за пределами кабинета физики – мы видим мир удивительной сложности» (Goldenfeld, N., and Kadanoff, L. P., 1999. Simplelessons from complexity, Science, 284, 87–89). Но простые идеи относительно биологии, которые нам преподавали на школе в применении к биологии, для нас звучали как откровение, как открытие совершенно Нового Мира. Его сложность мы ощутили много позже. Эти школы сыграли очень большую роль в становлении молекулярной биологии в стране, а для меня они дали первое представление о науке, в которую я пришел, и познакомили с людьми, которые этой наукой занимались.

Генная инженерия

Возвращаясь к лаборатории: меня заметил Николай Константинович Кочетков. А дальше это уже был вопрос времени. Николай Константинович ушел директором Института органической химии, я с Будовским остался в Институте биоорганической химии, но я уже был некой самостоятельной фигурой. И когда появилась генная инженерия, то Юрий Анатольевич Овчинников (мы с ним вместе жили в общежитии, он был старше на два или три курса), который к тому времени стал директором Института, поручил мне заниматься генной инженерией.

Ю.А. Овчинников

Ю.А. Овчинников Семинар по РНК-полимеразе

Семинар по РНК-полимеразеМы создали группу биотехнологии нуклеиновых кислот, и я стал в этой группе заниматься актуальными тематиками в контакте с Ю.А. Овчинниковым. Я со своими сотрудниками, которые к тому времени ко мне присоединились, в первую очередь с Галиной Сергеевной Монастырской, помог ему определить структуру крупного центрального фермента жизнедеятельности РНК-полимеразы. Впервые здесь, в стране, мы делали это не на уровне определения структуры белка, а на уровне определения структуры кодирующего его гена, что было гораздо быстрее.

Важнейшую роль в этой работе сыграло сотрудничество с лабораторией Романа Бениаминовича Хесина из Института молекулярной генетики, в которой были мутантные гены РНК-полимеразы. Роман Бениаминович — один из тех людей, которые ушли из университета на фронт. Он был ранен, вернулся в университет, а во время лысенковщины изгнан и в конечном счете нашёл пристанище в Радиобиологическом отделе Курчатовского института, о котором позже.

Мы выиграли очень жесткую конкуренцию с японцами, которые этой же проблемой занимались. Первыми в мире мы определили структуру сложного фермента РНК-полимеразы и его генов и получили вместе с Ю.А. Овчинниковым, его и моими сотрудниками и с Романом Бениаминовичем и его сотрудниками Государственную премию. Это был 1972 год.

Лидеры

работы над установлением структуры генов и белков РНК-полимерaзы E.coli. Слева направо: Е. Свердлов, Г.

Монастырская, Н. Модянов, В. Липкин

Лидеры

работы над установлением структуры генов и белков РНК-полимерaзы E.coli. Слева направо: Е. Свердлов, Г.

Монастырская, Н. Модянов, В. Липкин Е.Д.

Свердлов (слева) и В.М. Липкин рассматривают экспериментальные данные по

структуре РНК-полимеразы

Е.Д.

Свердлов (слева) и В.М. Липкин рассматривают экспериментальные данные по

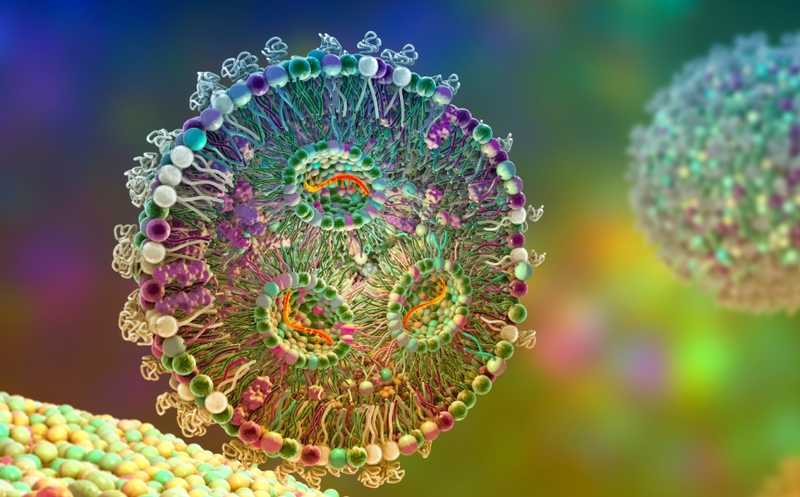

структуре РНК-полимеразыИнтерфероновые грезы

В 1970-м директор ИБХ Михаил Михайлович Шемякин умер, а Овчинников стал директором, академиком и вице-президентом Академии Наук. Однажды он вызвал меня и сказал: «Женя, надо сделать интерферон, это очень важно». Я даже не слышал про такое. Он говорит: «Пойдите, почитайте». Я почитал, пришел и говорю: «У нас нет возможности это сделать». Тогда уже у нас уже была большая дистанция — между директором и старшим научным сотрудником.

Словом, я пришел и сказал, что мы не сможем это сделать, у нас для этого нет условий. Он на меня посмотрел таким особенным взглядом, и сказал: «Женя, если у НАС нет условий, то поезжайте ТУДА, где есть условия». Он, видимо, имел в виду — уезжайте из страны и там работайте, потому что у нас в стране лучше, чем в ИБХ, нигде не было. Короче говоря, идите куда угодно, если у нас нет условий. И я понял, что надо делать интерферон, даже если нет условий. И стал создавать эти условия.

Собрал хорошую команду: мои сотрудники Галина Сергеевна Монастырская, Сергей Анатольевич Царев, ребята с Украины, Вадим Моисеевич Кавсан, из Латвии Элмар Янович Грен и другие.

Но прежде всего я пошел в аптеку, купил обычные, продавшиеся тогда капли в нос природного интерферона из крови доноров и установил, что он производится в Институте Гамалеи. И руководит этим производством Владимир Павлович Кузнецов. Чтобы лейкоциты начали производить интерферон, их обрабатывают вирусом, который индуцирует его биосинтез. При этом сначала синтезируется кодирующая его РНК. Именно она нам была нужна. Владимир Павлович давал нам эти индуцированные клетки. С помощью фермента обратной транскриптазы (ревертазы), которую начал производить в СССР Кавсан, на основе этой РНК мы синтезировали комплементарную ей копию ДНК, вставили ее в бактериальные клетки, и она обеспечивала синтез интерферона в бактериях. Стало возможным производить интерферон человека на микробиологическом производстве. Здесь включился Главмикробиопром с такими лидерами, как Всеволод Иванович Огарков, Анатолий Андреевич Воробьев (оба генералы медицинской службы) и Владимир Георгиевич Дебабов, директор Института генетики и селекции промышленных микроорганизмов.

Сделали первый в России генно-инженерный препарат Интерферон и наладили его массовое проиводство микробимологической промышленностью. Получили за это Ленинскую премию (1984 г.).

К сожалению, мне не удалось «пробить» награду В.П. Кузнецову. Он умер в 2002 году, и я так и остался его должником.

Во всем мире тогда надеялись, что Интерфероном, который раньше был доступен только из крови человека, а теперь этот генно-инженерный препарат на громадных микробиологических заводах производят в громадных количествах, будут лечить иммунные заболевания, рак, все болезни, связанные с понижением иммунитета. Была эйфория во всем мире.

Стержень жизни — ИБХ

Наш препарат я назвал Реаферон, он и сейчас еще в практике. Потом пришла современная власть, появился западный Интерферон. Но наш Реаферон еще добросовестно работает, он ничем не хуже.

Вот я посмотрел в интернете, что с Реафероном делают сегодня: при остром вирусном гепатите B; при остром затяжном гепатите B и C, хроническом активном гепатите B и C, хроническом гепатите B, при раке почки IV стадии, волосатоклеточном лейкозе, злокачественных лимфомах кожи, саркоме Капоши, при вирусных конъюнктивитах, кератоконъюнктивитах, кератитах, кератоиридоциклитах и многое другое. Ну и конечно это стандартный противовирусный препарат. Хороший продукт получился. Но надежды были намного больше.

В заключение интерфероновой эпопеи скажу еще, что в 1986 года на XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза (первый съезд при М.С. Горбачёве), в Москву приезжал Фидель Кастро. Он посетил Институт биоорганической химии и попросил передать Кубе штамм продуцент Реаферона. Его просьба была удовлетворена.

Я был доволен собой. Я получил на РНК-полимеразе и на Интерфероне известность, стал членкором Академии и доктором наук.

И в этот момент я решил уйти из ИБХ в систему министерства медицинской и микробиологической промышленности. Я не знал тогда, что Овчинников тяжело болен. Я уже почти ушел из Института, меня взяли заведующим отделом в Институт биотехнологии этого министерства. Его тогда возглавлял Всеволод Иванович Огарков. И тут мне позвонил Юрий Анатольевич: «Женя, я не хочу, чтобы вы уходили». Я говорю: «Юрий Анатольевич, я решение менять не буду». — «Я в больнице сейчас, приезжайте ко мне, поговорим».

И я поехал. Увидел его без костюма и сразу понял, что дни его сочтены. Овчинников стал уговаривать остаться, но я уже создал в Главмикробиопроме большой отдел. И я сказал: «Остаюсь, но при условии, что все сотрудники, которых я набрал в Главмикробиопром, перейдут ко мне в лабораторию».

Он сказал, что да, согласен. И я остался. Опять случайность. Вскоре институт, куда я перешел, во время перестройки в Микробиопроме, был приватизирован и исчез. Сотрудники все, которых я набрал, до сих пор работают в Институте биоорганической химии. Правда, многие уже ушли на пенсию, некоторые умерли, но никто из них не пострадал.

Лаборатория структуры и функции генов человека. 1988

Лаборатория структуры и функции генов человека. 1988Срок длиной в 18 лет

Юрия Анатольевича не стало, директором ИБХ стал Вадим Тихонович Иванов, а меня в это время пригласили директором в Институт молекулярной генетики, который сначала был создан как радиобиологический отдел в Курчатовском институте. Его создавали Курчатов, Александров, Тамм — умнейшие люди во времена Лысенко понимали, что нужна генетика, нельзя ее громить.

Это был первый отдел по России во время Лысенко, который занимался генетикой, все остальные были разгромлены. Еще в Новосибирске Николай Петрович Дубинин, будущий академик, создал Институт цитологии и генетики. Но когда Хрущев летел в Китай и остановился в Новосибирске, узнал, что там есть Институт генетики, велел его разогнать. Ограничились тем, что выгнали Дубинина. И остался нетронутым один радиобиологический отдел — РБО — Курчатовского института. Тот самый, куда, после изгнания отовсюду, перешел Роман Бениаминович Хесин.

Время шло, президентом Академии стал Александров, времена изменились, и он решил вывести РБО за границы Института и ввел его в состав Академии наук. Вот в этот институт я пришел директором, пробыл в этой должности 18 лет. Я шел при этом на один срок — пять лет. Просил Вадима Тихоновича оставить за мной лабораторию в Институте биоорганической химии. Это создавало мне уникальную позицию: никто не мог меня упрекнуть, что я, будучи директором, тащу в свою лабораторию самое лучшее.

Роман Бениаминович Хесин к тому времени уже умер, а в Институте молекулярной генетики сложилось два не ладящих между собой лагеря. При этом все нормальные ученые. И на меня возлагали надежды, что я сумею их помирить. У меня получилось. Я не очень дипломатичный: я называю вещи своими именами, но не грубо — это важно. Я никогда никому не грубил, но правду говорил. Находил способы сказать эту правду необидно, за редкими исключениями.

За пять лет я функцию «миротворца» выполнил, враги стали друзьями. Но тут грянула перестройка, и народ побежал за границу. У меня из института уехала ВСЯ молодежь. Вся! Я назначал их заведующими лабораториями, выдвигал их — 30% штата Института уехало за границу! За исключениями тех, кто не мог уехать по личным причинам. Немного осталось.

Это была большая трагедия. Не только для моего института.

«Президенты меняются, а я остаюсь...»

Через пять лет я пошел к Гурию Ивановичу Марчуку, тогдашнему президенту Академии наук, при котором я стал директором и академиком.

У нас с ним установились очень хорошие отношения. Тоже случайно. У меня есть один день в году, когда я сильно напиваюсь. Есть причина. Вообще-то я пью мало и редко. И вот в такой день звонит секретарша Марчука: «Евгений Давидович, Гурий Иванович просит вас приехать». Я говорю: «А я не могу». — «Как не можете?» — «Не могу». — «Я дам трубку Гурию Ивановичу».

Я тогда уже немного пришел в себя. Гурий Иванович говорит: «Евгений Давидович, как так?! Вас президент Академии наук вызывает, а вы не можете?! Что с вами?» Я говорю: «Гурий Иванович, я в дымину пьян». Он: «Что это значит?! Вы что, на ногах не держитесь?» Я говорю: «Держусь, но не твердо». «Не соображаете?» — «Соображаю, но мутно». — «Высылаю за вами машину».

И я в таком состоянии поехал к Гурию Ивановичу. На следующий день мы поехали в Молдавию инспектировать тамошний институт генетики. И после этого эпизода Гурий Иванович стал меня выделять. Он не знал причину и не спрашивал. Но он войну прошел, командовал батареей. И для него то, что я был пьян, не имело значения. Значение имело то, что я честно сказал об этом, не стал выкручиваться.

Так вот, я пришел к нему и сказал: «Я шел на один срок, прошло пять лет, я хотел бы вернуться в ИБХ. Я никогда не хотел быть начальником». А он отвечает: «Евгений Давыдович, вы что, с ума сошли! Как вы бросите институт в такой момент!» И я остался еще на срок. Потом Осипов пришел, с ним у нас тоже сложились очень хорошие отношения. Ему я сказал, что шел на один срок, «отсидел» два и хочу уже «на свободу». Он меня уговорил.

Но в третий раз я сказал, что ухожу однозначно. Это был уже 2006-й, все более-менее в стране уже стало складываться. А он сказал, что меня не отпускает, но и задерживать не может. И я не подал документы на следующие выборы директора. И никто не подал. И меня назначили «и.о.». И я отбыл там 18 лет, с ума сойти!

«Кое-что сделано...»

Но за это время я со своей лабораторией в ИБХ кое-что сделал. Сделали мы структуру натрий-калиевой АТФазы — это еще один важный фермент жизнедеятельности. Я с сотрудниками сделал еще какие-то препараты. Они не пошли в связи с перестройкой, началась приватизация. Интерферон успел «проскочить». Препараты же должны пройти доклинические испытания, клинические — а денег не стало…

Сотрудники лаборатории структуры и функций генов человека, ИБХ. Слева направо первый ряд: Г.С. Монастырская, Е.Д. Свердлов, Т.Л. Ажикина, Л.Л. Завалова, М.В. Зиновьева. Второй ряд: Л.Г. Николаев, В.К. Потапов, Е.В. Снежков, И.П. Чернов, Е.П. Копанцев.

Сотрудники лаборатории структуры и функций генов человека, ИБХ. Слева направо первый ряд: Г.С. Монастырская, Е.Д. Свердлов, Т.Л. Ажикина, Л.Л. Завалова, М.В. Зиновьева. Второй ряд: Л.Г. Николаев, В.К. Потапов, Е.В. Снежков, И.П. Чернов, Е.П. Копанцев.Был у меня еще один вариант интерферона другого типа. Он уже почти прошел клинические испытания, но тут начался весь этот бедлам, и он лег на полку. На полку легла и вакцина против гепатита А, которую мы начали еще при Юрии Анатольевиче. Тогда шла война в Афганистане. Однажды Ю.А. меня вызвал к себе. У него сидел какой-то генерал. Ю.А. меня представил ему и сказал: «Армия просит срочно сделать вакцину против гепатита А, потому что наши солдаты дивизиями выходят из строя. Они пьют воду из луж». А гепатит А — это болезнь грязи.

Мы стали лихорадочно делать вакцину вместе с НПО «Вектор», с Институтом полиомиелита и вирусных энцефалитов. Мы вместе с Вадимом Израилевичем Аголом работали над этим, создали совершенно оригинальную потенциальную вакцину. Но тут война в Афгане неожиданно закончилась, вакцина стала никому не нужна — и легла на полку. Хотя она была очень изящная и красивая. Мы в вакцинном вирусе полиомиелита заменили антигенные детерминанты на антигенные детерминанты вируса гепатита А. Полученный рекомбининтный вирус оказался жизнеспособным.

Еще об одной вещи хотелось бы рассказать. Когда мы начали делать интерферон, к нам в лабораторию пришли два выпускника кафедры эмбриологии биофака МГУ — Андрей Зарайский и Сергей Лукьянов. Андрей теперь руководит самостоятельной лабораторией в ИБХ, и я думаю, что мир о нем еще услышит, он занимается наукой на нобелевском уровне. Но это другая история, я в ней не участвую.

Ген речи

А Сергей Анатольевич Лукьянов теперь ректор Медицинского университета им. Н.И. Пирогова, академик РАН. То, что я хочу рассказать, это довольно короткий эпизод из нашей с ним работы. Однажды, это было еще при Юрии Анатольевиче, я лежал в Академической больнице.

В один прекрасный момент подходит ко мне главврач и говорит: «Евгений Давидович, вы не будете возражать, если мы положим к вам в палату очень интересного человека?» Я тогда был членом-корреспондентом, и в Академической больнице мне была положена отдельная палата. Главврач знала, к кому подходить. Я, конечно, вошел в положение, не класть же человека в коридоре, и согласился. Человек оказался филологом, я уже не помню его имени. Сначала я его опасался, не понимал, о чем мы будем говорить. Но человек оказался действительно интересный, нашлось много тем для разговора. Однажды он спросил: «Евгений Давидович, а нельзя ли выделить ген речи?»

Я рассмеялся, сказал, что это слишком сложно, однако в голове что-то завертелось, и я вспомнил, что существует метод вычитающей гибридизации, придуманный одним моим немецким коллегой, и этот метод позволяет сравнивать два генома и находить разницу между ними. И я подумал, что если его применить для сравнения геномов человека и шимпанзе, ближайшего родственника человека, то можно найти различия, и среди них может быть ген речи.

Выйдя из больницы, я пришёл к Юрию Анатольевичу с этой мыслью, и он сказал, что это интересно, но у меня есть куча других дел и надо заниматься ими. Прошло два месяца, и однажды Юрий Анатольевич пригласил меня к себе и показал записку. «Женя, смотрите, что мне написал Анатолий Петрович (Александров)». Я прочел записку, написанную корявым почерком. А там было: «Юрий Анатольевич, а нельзя ли попробовать сравнить геномы человека и шимпанзе и попробовать выделить ген речи?»

С этого момента машина завертелась.

Альфа и Бета

Наш коллега Вадим Моисеевич Кавсан, о котором я говорил выше, из Киевского Института молекулярной биологии купил в Киевском зоопарке двух шимпанзе — Альфа и Бета. Мы стали брать у них кровь, выделять ДНК и сравнивать ДНК человека и шимпанзе методом вычитающей гибридизации.

Никаких генов речи мы, конечно, не нашли. Все же нашли несколько различий и, самое важное, почувствовали возможности метода. Но главную роль в его усовершенствовании сыграл Сергей Анатольевич Лукьянов. Однажды он пришел ко мне, а я как раз перед этим рассчитал кинетику вычитающей гибридизации и рассказал ему результаты. Сергей Анатольевич покивал головой, а на следующее утро прибежал и предложил метод экспериментального осуществления процесса. Получилось потрясающе сильная методика, которая теперь используется для сравнения геномов и продуктов их транскрипции во всем мире. Метод называется субтрактивная супрессивная гибридизация, сокращенно по-английски SSH. За него, ну и еще за несколько других вещей, мы с Лукьяновым недавно получили Государственную премию Российской Федерации.

Е.Д. Свердлов и С.А. Лукьянов, академик РАН, ректор медицинского университета им. Н.И.

Пирогова. 2018

Е.Д. Свердлов и С.А. Лукьянов, академик РАН, ректор медицинского университета им. Н.И.

Пирогова. 2018Вот такими вещами занимался — что-то из собственного интереса, что-то по просьбам разных организаций. Без дела не сидел. Написал книгу «Взгляд на жизнь через окно генома», первый том. А сейчас уже и второй. Теперь Институт молекулярной генетики влился обратно в Курчатовский научный центр, в свою «альма-матер».

Анти-ОнкоРАН

Еще мы создали за это время противораковый препарат, который сейчас проходит клинические испытания. Пока успешно проходит. Это первый в России генно-терапевтический невирусный препарат. Не вирусный — следовательно, его легко производить. Называется «Анти-ОнкоРАН М». Эту работу продвигает моя очень талантливая и энергичная сотрудница Ирина Васильевна Алексеенко. Сокращено ИВА.

Название препарата тоже имеет свою историю. Мне все время не хватало денег на разработку, и однажды я пришел к Осипову — просить денег. Он меня спросил: «Меня все просят денег, а что Академия наук будет с этого иметь?»

И я тут же на месте придумал: «Юрий Сергеевич, я назову препарат в честь Академии Наук. Он будет называться «Анти-ОнкоРАН», РАН — Российская академия наук.

Он сейчас на стадии испытания на людях. Его во многих московских медицинских институтах испытывают. Всем он нравится, результаты очень обнадеживающие. А получится или нет — не от нас зависит. Мы сделаем хорошо, а как получится — посмотрим.

А насчет названия я не был оригиналом, я просто вспомнил, что аналог нейлона, разработанный на кафедре химии полимеров химфака МГУ, назвали ЛАВСАН — лаборатория высокомолекулярных соединений Академии Наук.

«Ковидов» будет много

Моя нынешняя работа — в Курчатовском институте, где я возглавляю Геноменый центр мирового уровня. Пригласил меня на эту должность президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Валентинович Ковальчук — и я не устоял, хотя уже был на пенсии. Ирония судьбы в том, что я таки работаю в этих стенах, как мечтал в юности, но не делаю атомную бомбу, а решаю совершенно другие задачи. Я бы сказал, в чем-то противоположные.

С этими задачами связаны совершенно реальные угрозы: наши растения, наши животные, которые отбирались десятилетиями в том климате, который у нас был, с высокой вероятностью окажутся неприспособленными к изменившемуся климату. И об этом надо думать сейчас. В связи с изменениями климата мы ожидаем вспышек пандемий. Ковид был преддверьем. Так вот, таких Ковидов, вполне возможно, будет еще много.

Что делать? Я этим очень плотно занимаюсь: нужно создавать универсальные вакцины. То есть вакцины, которые можно было бы на начальном этапе любой пандемии использовать, облегчая ее удар, пока разработают специфическую, для данного патогена вакцину, чтобы можно было не так эффективно, но все же снизить смертность и остроту болезни.

Я сделал программу и считаю это главным. Мало того — возможно, самым главным делом своей жизни.

Есть и такая проблема, как накормить всё растущее человечество. Речь не совсем о генетическом редактировании растений. Я не люблю слово «редактирование». Скорее — подготовка растений, которые были бы способны выживать. Тут нужны генетические методы, но более изощренные. Я бы назвал это селекцией на новом уровне. Организм — это не только гены. Это очень сложная система. Надежда на то, что можно генетически отредактировать фотосинтез, допустим, за счет изменений отдельных генов, — безнадежны. Нужно возвращаться к селекции. Но с участием генетического редактирования.

«Мы не цари природы»

Нужно вспомнить о том, что каждый организм, человеческий или растительный, растительный в особенности, это не растение само по себе. Это сожительство растения со многими другими организмами, которые обитают в почве и на растении. И человек сожительствует с громадным количеством микроорганизмов, которые живут в нем. Это называется «микробиота». Мы все являемся не индивидуальными организмами, а сообществами организмов. И если отдельная популяция называется бионт, то сожительствует много бионтов. И то, что получается, называется «холобионт» — целый комплекс организмов.

С этим надо работать. Мы не можем отредактировать растение, меняя отдельные гены. Но мы можем с помощью его «сожителей» сделать его более устойчивым, изменить его среду, в которой он будет обитать. Каждого сожителя понемногу, а в целом получится совсем другой симбиоз, совсем с другими свойствами, более устойчивыми. Мы можем редактировать микроорганизм, а человека или растение, как таковые – не можем. По мелочи можем, по-крупному — нет.

А нужно ли к этому стремиться? Отредактировать человека — сделать его умнее, память расширить? Думаю, это в принципе невозможно. Такие возможности не появятся никогда. Мы не цари природы, хотя часто себя ими мним. Мы полностью зависим от природы. Многие вещи в природе мы не можем изменить. Климат — это же природа, и мы не можем его изменить. Мы не можем отменить землетрясения, даже предсказать не можем. Какие же мы цари?

Природа — царь наш, и мы должны к ней относиться с величайшим почтением. Мы должны научиться ее понимать. Научиться жить с нею в мире, не обижая ее. До сих пор мы обижали природу, но она была большой и щедрой и терпела нас. А сейчас ее терпение закончилось. И нам нужно теперь думать, как ее сделать милостивой к нам. Вот это наша главная задача.

Подготовила Наталия Лескова

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0