Неинвазивный тест предсказывает малярию с точностью 92%

Команда ученых из Австралии и Бразилии разработала тест на малярию без забора крови. Они предложили определять наличие плазмодиев в крови по пикам поглощения ближнего инфракрасного света. Спектры поглощения снимаются с помощью миниатюрного спектрометра и передаются на компьютер или смартфон по Bluetooth. Прибор проверили на 60 пациентах из штата Амазонас, Бразилия. Для каждого участника получали спектры в шести точках: правое и левое ухо, правая и левая рука, палец правой и левой руки. Измерение длилось 5–10 секунд. Полученные данные обрабатывались с помощью алгоритмов машинного обучения. Кроме того, у пациентов отбирали образцы крови для микроскопического и ПЦР-анализа.

Наиболее успешно инфекцию предсказывали спектры из уха — их точность, чувствительность и специфичность составили 92%, 100% и 85% соответственно. По мнению авторов, технологию можно применять и для других инфекций. Они надеются, что метод будет применяться для скрининга путешественников — это предотвратит вспышки заболеваний.

Вам будет интересно

1150

1150

0

0

Иногда причина хронических неврологических заболеваний — в патогенах, которые бывает очень трудно выявить. Необходимо знать историю, порою многолетнюю, взаимодействий пациента с домашними и дикими животными, а также путешествий, чтобы выявить те самые патогены среди огромного количества бактерий, грибков, простейших и вирусов, дающих неврологические симптомы. Клиническим случаем, который закончился успешной диагностикой, поделились исследователи из США.

Правую сторону лица двухлетнего мальчика из Канады 28 декабря 2016 года поцарапала дикая кошка, инцидент не привел к немедленному развитию симптомов. 10 августа 2018 года мальчика, судя по высыпанию, укусило какое-то насекомое. Через восемь дней у пациента начались эпилептические припадки. Они прекратились на фоне приема леветирацетама, но возобновились в 2020 году после его отмены. МРТ и ЭЭГ показали аномалии с той же стороны, где мальчика поцарапала кошка. Были назначены противосудорожные средства, которые облегчили симптомы, но давали побочные эффекты, такие как агрессия по отношению к себе и другим людям. Врачи рассматривали такие диагнозы, как энцефалит Расмуссена и, с меньшей вероятностью, инфекционный энцефалит или аутоиммунный энцефалит. Обсуждалось удаление значительной части мозга.

Анализ матраса мальчика выявил плесень и повышенные уровни двух микотоксинов. Детоксикация слегка улучшила память и когнитивные функции, но не помогла с припадками. В июле 2021 года кровь пациента тестировали на Borrelia burgdorferi, но ни серология, ни ПЦР не выявили инфекцию. Представители Bartonella spp. также не были выявлены в трех коммерческих лабораториях. В январе 2022 года пациент поступил в клинику Государственного университета Северной Каролины, где снова не было выявлено заражение Bartonella spp. В июне того же года у пациента отобрали биопсию мозга, и вот уже ее анализ выявил ДНК Bartonella henselae и двух видов Babesia — B. odocoilei и B. divergens-подобного MO-1. После эти патогены были выявлены и в образцах крови, отобранных в январе. Терапия иммуноглобулином снизила частоту и интенсивность припадков. Авторы полагают, что симптомы пациента были вызваны инфекцией B. henselae в возрасте двух лет через царапины, за которой последовала передача клещом B. odocoilei и B. divergens-подобного MO-1, а также воздействие микотоксинов уже после начала приступов. Бактериемия Bartonella henselae ранее была зарегистрирована у пациентов с эпилепсией.

840

840

0

0

Палеонтологи могут узнать больше об эволюции и распространении малярии благодаря неожиданному источнику — коллекциям насекомых, находящихся в публичных и частных собраниях. Малярийные плазмодии плохо сохраняются в останках людей, но исследователи надеются, что современные методы помогут в анализе образцов, которые собирали еще в экспедициях 1700-х годов. Сейчас малярия ассоциируется с тропиками и субтропиками, но в прошлом эта болезнь была распространена в Нидерландах, Великобритании и даже Финляндии. Изменение климата снова сдвигает ареал распространения плазмодия. Изучение его истории и эволюции — актуальная задача. Подробнее.

При анализе образцов 1400 участников исследования Framingham Heart Study ученые показали, что присутствие в кишечнике бактерий Oscillibacter было ассоциировано с более низким уровнем холестерина. Эти бактерии превращают холестерин в промежуточный продукт, который могут потреблять другие бактерии. Еще один представитель микробиоты — Eubacterium coprostanoligenes — содержит ген, роль которого в расщеплении холестерина ранее уже была показана. Oscillibacter и Eubacterium coprostanoligenes обладают синергическим эффектом и влияют на здоровье сердца. Подробнее.

Такие птицы, как большехвостые граклы (Quiscalus mexicanus), могут сосуществовать с человеком в городах благодаря своей способности приспосабливаться к хаотичной обстановке. Ученые проанализировали, какие поведенческие черты обеспечивают их успех. Они прятали еду, наблюдали за поведением птиц, а потом меняли местонахождение еды и снова наблюдали. Оказалось, что самцы предпочитали более «безопасное» поведение и искали еду в первую очередь в том месте, где она была ранее, а для самок было характерно более «рискованное» поведение и исследование новых мест. В природе именно самцы покидают привычное местообитание и осваивают новые территории. Видимо, избегание излишнего риска в быстро меняющемся окружении дает самцам граклов преимущество. Подробнее.

Считается, что бородатая неясыть (Strix nebulosa) предпочитает нетронутые человеком просторы, она ассоциируется у многих людей только с дикой природой. Однако ученые показали, что этот вид сов охотно селится вблизи городов и строений. В анализе местообитаний сов использовалось не только машинное обучение, но и «гражданская наука» — помощь людей, чье хобби состоит в наблюдении за птицами. Подробнее.

В рамках проекта Bird 10,000 Genomes ученые построили самое большое и детализированное филогенетическое дерево птиц. Они восстановили эволюционные связи между 363 видами, которые представляют собой 92% всех птичьих семейств. Это достижение стало возможным благодаря использованию новых алгоритмов и суперкомпьютеров. Новое дерево показало, что после вымирания динозавров 66 млн лет назад значительно увеличились эффективный размер популяции и относительный размер мозга птиц. Подробнее.

1104

1104

0

0

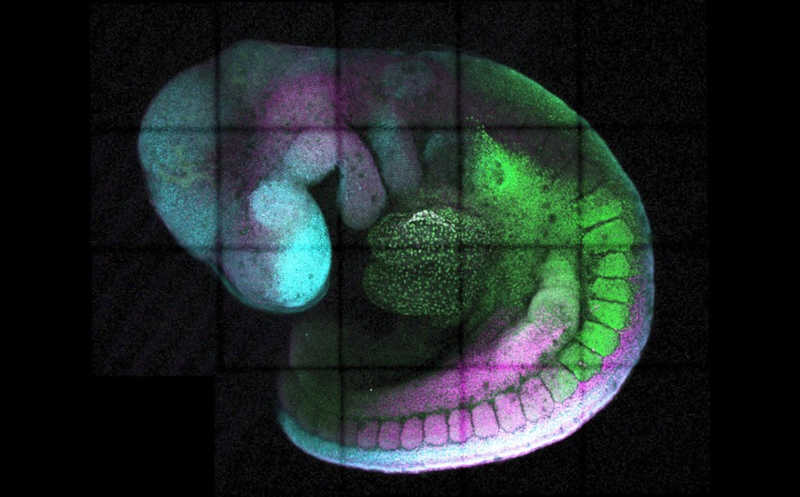

Специалисты из Детского исследовательского института Сиэтла и компании Sanaria Inc. описали процесс создания новой вакцины против малярии в работе, опубликованной в EMBO Molecular Medicine. В основе вакцины — штамм малярийного плазмодия LARC2 (Late liver-stage Arresting, Replication Competent), который заражает печень, где развивается до поздних стадий, но выйти из печени в кровь не может и вскоре погибает. Это стимулирует очень сильный иммунный ответ в печени, который защищает от будущих инфекций. Такого результата авторы добились делецией всего двух генов — Mei2 и LINUP.

Когда спорозоиты малярийного плазмодия проникают в организм человека, они быстро заражают клетки печени, где каждая особь производит до 50 000 новых паразитов в течение 6–7 дней. Пока идет этот процесс, человек не испытывает каких-либо симптомов. После завершения этой фазы плазмодии выходят из печени и заражают десятки тысяч клеток крови, что может привести к летальному исходу. Спорозоиты LARC2 не провоцируют развитие инфекции крови и защищают мышей от других спорозоитов. Нарушения в формировании поздних стадий развития паразита в печени показали на гуманизированных мышах. Клинические испытания авторы планируют начать в 2024 году в США, Германии и Буркина-Фасо.

Ранее мы уже писали о другой вакцине от компании Sanaria, однако она требует одновременного введения противомалярийных препаратов, что, по словам авторов новой работы, ограничивает ее применение. Подробнее о белковых противомалярийных вакцинах читайте в наших итогах 2023 года.

723

723

0

0

Современные диагностические методы сильно переоценивают скорость размножения малярийного плазмодия (parasite multiplication rates) в крови человека, считают американские ученые. Правильное определение этого параметра важно в том числе для оценки эффективности вакцин. Работа на эту тему вышла в журнале Trends in Parasitology.

Малярийные плазмодии сначала размножаются в печени, прежде чем перейти в кровь. Там они заражают эритроциты, реплицируются и синхронно выходят, разрушая клетки. Дочерние паразиты снова заражают эритроциты, и цикл повторяется каждые 48 часов. Чтобы определить скорость их размножения, врачи берут образец крови и считают паразитов. Сложность в том, что хорошо видны только молодые плазмодии. Паразиты постарше «прилипают» к стенкам сосудов и не циркулируют. Число наблюдаемых плазмодиев зависит от времени отбора образца. Полученные с помощью современных моделей скорости размножения паразита очень велики — более тысячи молодых паразитов на один эритроцит, тогда как на искусственной культуре были получены значения максимум 32 паразита на эритроцит, медиана 15–18. Так что современные методы дают сомнительные с биологической точки зрения результаты. Необходимо разработать новые методы оценки параметра.

756

756

0

0

Паразитические нематоды наносят ущерб сельскому хозяйству, в том числе повреждая культурные растения. Средства борьбы с этими вредителями — нематициды — в большинстве своем недостаточно селективны и поэтому запрещены. Недавно опубликованная в Nature работа посвящена идентификации новых соединений для решения этой проблемы.

Исследователи предлагают три молекулы, способные селективно убивать нематод, причем механизм их действия отличается от традиционных вариантов. Эти соединения, названные селективинами, активируются микросомальными цитохромами P450 в организме нематод и превращаются в токсичные для них метаболиты. При этом метаболизм соединений достаточно видоспецифичен — опыты на видах, не родственных нематодам (Saccharomyces cerevisiae, Drosophila melanogaster, Danio rerio) показали, что в их клетках накапливалось гораздо меньше биологически активного метаболита, чем в клетках нематод.

Наиболее перспективным из полученных соединений авторы называют селективин-А. Они предполагают, что его активирует CYP4731A3 нематод, и планируют дальше оптимизировать новый нематицид, чтобы сделать его еще более селективным и безопасным для применения в сельском хозяйстве.

Меню

Меню

Все темы

Все темы