Антитела пациентов с долгим ковидом вызвали неврологические симптомы у мышей

Две исследовательские группы сообщают о схожих результатах экспериментов по введению мышам человеческого иммуноглобулина от пациентов с долгим ковидом. Мыши, получившие общий иммуноглобулин от людей с постковидными неврологическими симптомами, тоже стали испытывать хронические боли и острее реагировать на термическое и механическое воздействие.

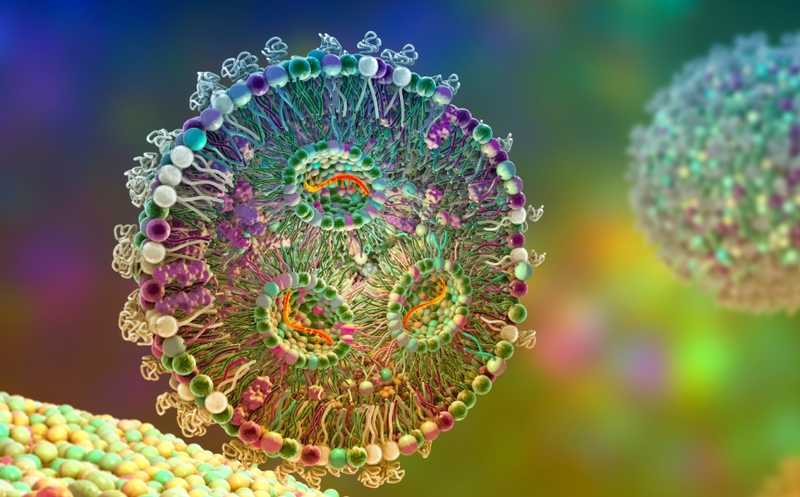

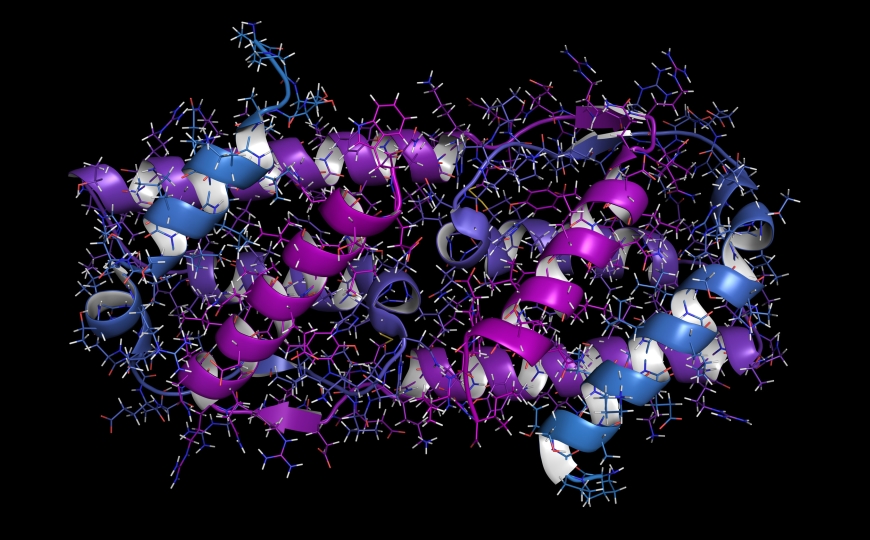

У пациентов, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, вырабатываются антитела, в том числе и аутоантитела, способные поражать ткани самих больных. Тяжесть течения острого COVID-19 коррелирует с наличием антител к вирусным белкам, а для так называемого долгого ковида характерно наличие аутоантител, способных связываться с хемокинами, нейротраснмиттерами, рецепторами, сопряженными с G-белками, и различными иммуномодулирующими белками. Поэтому предполагается, что именно аутоантитела являются причиной долгого ковида — постковидного синдрома, который проявляется более чем у 10% пациентов в виде разнообразных и долгосрочных (от 12 недель и до нескольких лет) симптомов — неврологических, когнитивных, сосудистых, респираторных, кожных, кишечных и др. Ученые и врачи считают, что причин развития долгого ковида может быть несколько, более того, у одного и того же человека разные симптомы болезни могут быть результатом воздействия разных факторов.

На днях были опубликованы результаты работы двух исследовательских групп, которые изучали действие человеческих постковидных антител на здоровых мышей. Для участия в обоих проектах были приглашены пациенты с неврологическими проявлениями долгого ковида, в частности с фибромиалгией — хроническими мышечными болями.

В ходе своего исследования ученые из Йельского университета выделяли общий иммуноглобулин G (IgG) из крови пациентов (55 человек, преимущественно женщины, средний возраст 46,3 года), у которых сохранялись постковидные неврологические симптомы на протяжении более 6 недель с момента заражения коронавирусом: у 63,6% отмечалось пять и более неврологических симптомов, и у 52,7% участников была легкая форма долгого ковида. Самыми распространенными проявлениями болезни были: когнитивная дисфункция (80,0 %), головная боль (65,4 %), нарушения памяти (64,4 %), головокружения (58,2 %), нарушения сна (58,2 %) и спутанность сознания (54,5 %). Предварительно участники проекта с долгим ковидом прошли медицинское обследования для исключения альтернативных медицинских причин своего состояния, ни один из них не страдал ранее от аутоиммунных заболеваний. Для сравнения были отобраны две контрольные группы: выздоравливающие (42 человека) и здоровые люди (39 человек).

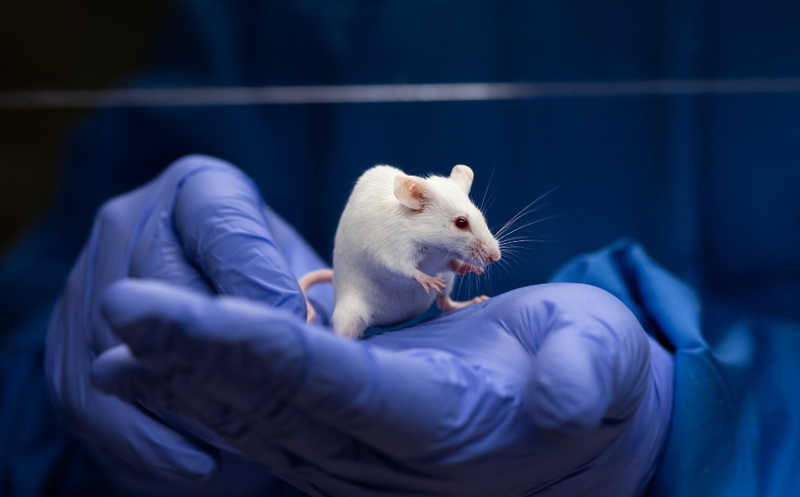

Мышам вводили общий IgG, выделенный от пациентов с долгим ковидом. Иммунофлуоресцентный анализ тканей животных показал повышенную иммуннореактивность IgG к антигенам человеческих тканей варолиева моста и перекрестную реактивность к тканям седалищного нерва, мозговых оболочек и мозжечка мышей. Иммуноглобулин G некоторых пациентов также давал положительную реакцию на ткани спинного мозга, таламуса, гипоталамуса, заднего мозга, ядер головного мозга, коры и гиппокампа мышей и отрицательную реакцию на ткани, не относящиеся к нервной системе.

На следующем этапе исследований человеческий IgG вводили 6-8-недельным самкам мышей линии C57BL/6J, после чего оценивали их двигательную активность, уровень тревожности, координацию, изменения в поведении, силу хвата передних и задних конечностей, термочувствительность, а также измеряли артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Оказалось, что введение IgG от пациентов с неврологическими симптомами вызывает у мышей хронические мышечные боли, нарушения координации и равновесия и мышечную слабость, то есть симптомы, схожие с такими человеческими проявлениями долгого ковида, как фибромиалгия, головные боли, шум в ушах и головокружения, вегетативная дистония.

В исследовании ученых из Амстердамского университета принимали участие 34 пациента в возрасте 18-65 лет, перенесшие COVID-19 в легкой форме и не подвергавшиеся госпитализации, но получившие диагноз «долгий ковид» в соответствии с критериями ВОЗ; симптомы долгого ковида сохранялись у них на протяжении как минимум 6 месяцев. Все пациенты жаловались на хроническую усталость, у 29 из них отмечалось постнагрузочное истощение, у 25 — болевые симптомы, 26 человек не смогли вернуться к прежней работе после перенесенного COVID-19. В контрольную группу вошли 15 здоровых человек, ранее также перенесших COVID-19, но не страдающих от постковидного синдрома.

Уровни провоспалительных цитокинов острой фазы COVID-19 (IL-1β, IL-6, TNF, GM-CSF) были сопоставимы у пациентов с долгим ковидом и участников из контрольной группы. При этом уровень IFN-γ (IFN типа II, вырабатываемый в основном Т- и NK-лимфоцитами), был ниже у пациентов с долгим ковидом, а уровень IFN-β, IFN типа I, вырабатываемых ядросодержащими клетками при вирусной инфекции, напротив, был незначительно выше, чем у людей из контрольной группы. У 10 из 34 пациентов с долгим ковидом также был обнаружен глиальный фибриллярный кислый белок (GFAP) — основной структурный белок астроглии, но его совсем не было у людей из контрольной группы.

По результатам измерения GFAP и IFN пациентов с долгим ковидом распределили по трем группам: пациенты с повышенными показателями повреждения нейронов и маркерами активации астроглии, указывающими на нейровоспаление (LC-1, 12 человек); пациенты с повышенным уровнем интерферонов IFN-α2a и IFN-β (LC-2, 10 человек); пациенты с пониженным уровнем маркеров нейровоспаления и интерферонов по сравнению со второй группой (LC-3, 12 человек).

Протеомный анализ 2865 белков 31 пациента показал, что для группы LC-1 характерны пониженные уровни белков клеточной поверхности и повышенные уровни внутриклеточных транспортных белков, для LC-2 — повышенные уровни мышечных белков, для LC-3 — липопротеинов. По данным дифференциального анализа, плазма LC-1 была обогащена белками цитоскелета, нервной системы и белками, связанными с аппаратом Гольджи, но в ней было меньше белков лизосом; плазма LC-2 содержала больше белков, связанных с мышцами, и меньше нейротрансмиттерных белков; в плазме LC-3 было повышено количество белков активации лейкоцитов, но меньше мышечных и нервных белков. Ученые отмечают, что повышенное содержание тех или иных белков в плазме крови может указывать на повреждение соответствующих тканей (мышечных или нервных).

Для экспериментов с животными были отобраны 8-16-недельные самцы и самки мышей линии C57BL/6. После введения человеческого IgG животные проходили тесты на двигательную активность, выносливость, измерение термочувствительности (тест Харгривса) и болевого порога (электронный тест фон Фрея). Животным вводили IgG от трех разных групп пациентов с долгим ковидом, а также общий IgG, полученный у здоровых людей еще до пандемии COVID-19.

Согласно полученным данным, у животных, получивших общий IgG пациентов с долгим ковидом, наблюдалась повышенная болевая чувствительность к механическому воздействию, причем эффект сохранялся не менее 15 дней, при этом гиперчувствительность развивалась в первую очередь при введении IgG из LC-1 и LC-3 групп. Аналогичные результаты были получены и для термочувствительности: гиперчувствительность к термическому воздействию у животных развивалась при введении IgG из LC-1 и LC-3, при этом болевой порог при введении IgG из LC-3 снижался уже в течение суток, а иммуноглобулин от пациентов из группы LC-2 вообще не оказывал на животных особого влияния. В то же время введение иммуноглобулина от пациентов из LC-1 и LC-3 не оказывало видимого эффекта на двигательную активность животных, а введение IgG из группы LC-2 на 40% сокращало у мышей пройденную дистанцию, то есть существенно снижало двигательную активность, но без выраженных нарушений координации и силы хвата. У животных, получивших IgG от здоровых людей, изменений в поведении и болевой чувствительности не наблюдалось.

Таким образом, передача общего IgG от пациентов с долгим ковидом мышам приводит к различным изменениям сенсорной чувствительности и двигательной активности у животных. Ученые из обеих исследовательских групп приходят к выводу, что это указывает на фундаментальную роль IgG в гетерогенном патогенезе долгого ковида. Исследователи также задаются вопросом: можно ли облегчить симптомы долгого ковида путем уничтожения аутоантител? Пока препараты, истощающие аутоантитела (ритуксимаб, эфгартигимод), не оказывали значимого влияния на проявления постковидного синдрома. На данный момент проводятся исследования иммуноглобулинов, которые должны стимулировать выработку нейтрализующих аутоантител.

Долгий ковид связан с нарушением системы комплемента

Источники

Hung-Jen Chen et al. Transfer of IgG from Long COVID patients induces symptomology in mice // biorxiv.org. May 31, 2024. DOI: 10.1101/2024.05.30.596590

Keyla Santos Guedes de Sa et al. A causal link between autoantibodies and neurological symptoms in long COVID // medrxiv.org. June 19, 2024. DOI: 10.1101/2024.06.18.24309100

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0