Аполипопротеины образуют поры в фагосомах, чтобы «выпустить» из них антигены для кросс-презентации

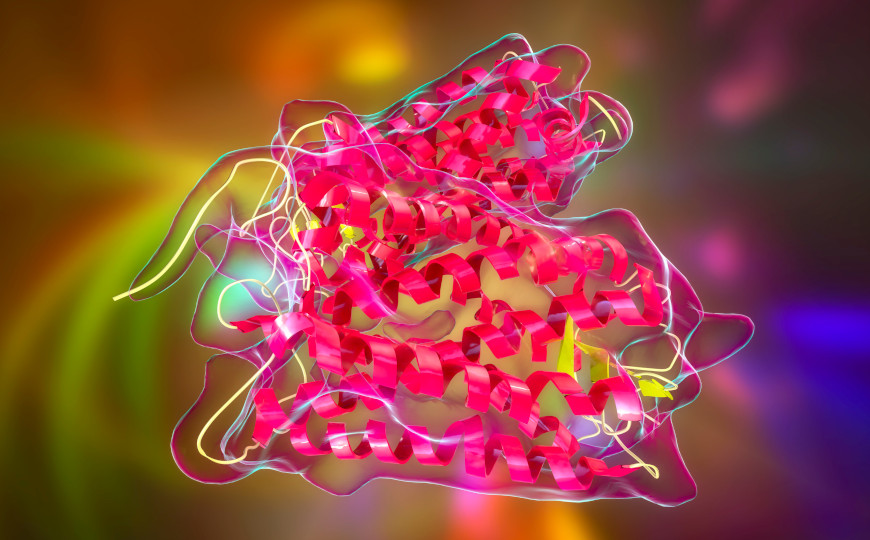

Кросс-презентация антигенов дендритными клетками необходима для обеспечения нормального противовирусного и противоопухолевого иммунного ответа. Механизмы этого процесса все еще не до конца изучены. Ученые из Канады установили, что мышиный аполипопротеин L 7C (APOL7C) образует поры в фагосомах дендритных клеток, способствуя высвобождению поглощенных чужеродных белков в цитоплазму и дальнейшей кросс-презентации. У человека аналогичную функцию выполняет APOL3.

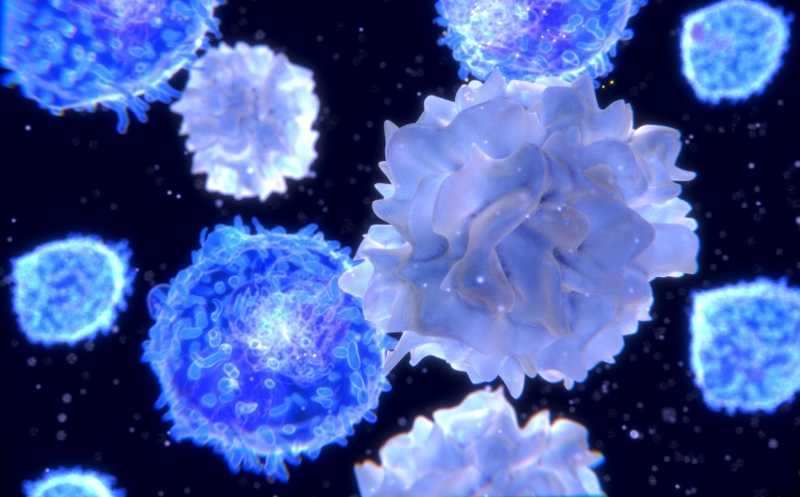

В классическом варианте эндогенные пептиды, например, цитоплазматические белки, процессируются и презентируются в составе молекул главного комплекса гистосовместимости I класса (MHC-I) и активируют CD8+ цитотоксические Т-лимфоциты, приводя к высвобождению цитотоксических перфоринов и гранзимов. Экзогенные же пептиды, такие как чужеродные белки патогенов, циркулирующие во внеклеточной жидкости, обычно презентируются в МНС II класса (MHC-II) и мобилизуют CD4+ Т-хелперы, которые секретируют различные цитокины. Альтернативный путь антигенпрезентации называется кросс-презентацией. В таком случае экзогенные пептиды презентируются наивным СD8+ Т-клеткам в составе MHC-I, после чего высвобождается содержимое цитотоксических гранул этих клеток. Этот процесс необходим для борьбы с вирусными инфекциями и опухолевыми клетками. Среди всех описанных типов дендритных клеток, именно конвенциональные или миелоидные дендритные клетки (cDC) способны обеспечивать кросс-презентацию за счет определенных адаптаций.

Также было предложено две модели кросс-презентации. Согласно первой, известной как «вакуолярная», белки захватываются в эндосому, где расщепляются протеазами на пептиды и затем загружаются в MHC-I. Вторая модель, называемая «цитозольной», предполагает высвобождение фагоцитированных белков в цитоплазму с дальнейшим процессингом в протеасоме и последующим представлением в составе МНС-I. Считается, что первая модель более актуальна и наиболее точно объясняет путь преобразований антигенов, однако в последнее время появляются доказательства в пользу еще одной гипотезы — так называемой «модели переваривания», — которая предполагает, что целостность мембраны фагосом может быть нарушена, за счет чего поглощенные белки способны выйти в цитоплазму.

В журнале Science Immunology опубликованы дополнительные доказательства в пользу описанной «модели переваривания». Ученые установили, что стимуляция cDC1 мыши, эффективно выполняющих кросс-презентацию, антигенами, которые распознаются системой врожденного иммунитета, повышает экспрессию цитоплазматического аполипопротеина L 7C (APOL7C). Он встраивается в фагосомы и образуем в них поры, приводя к их разрыву. Из-за этого поглощенные белки высвобождаются в цитоплазму, что делает возможной дальнейшую кросс-презентацию.

Ученые обработали клеточную линию мышиных cDC1 полиинозиновой:полицитидиловой кислотой — poly(I:C), — активируя толл-подобный рецептор 3 (TLR3) системы врожденного иммунитета. Это ожидаемо способствовало усиленной кросс-презентации, что наблюдали с помощью покрытых овальбумином бусин, а также приводило к разрыву фагосом. Результаты секвенирования РНК единичных клеток выявили, что при воздействии poly(I:C) и некоторых других лигандов TLR значительно увеличивалась экспрессия нескольких членов семейства аполипопротеинов, содержащих порообразующие домены и способные повреждать клеточные мембраны. Среди них наиболее выраженное повышение показал Apol7c. При этом повышение экспрессии Apol7c было строго специфично именно для cDC1.

Изучение субклеточного распределения APOL7C с помощью флуоресцентной метки mCherry свидетельствовало о том, что в отсутствие стимуляции APOL7C локализуется в основном в цитоплазме, но при фагоцитозе овальбуминовых бусин, стимуляции липополисахаридом или poly(I:C) он перераспределялся в фагосомы. То же самое наблюдали на макрофагоподобной клеточной линии Raw 264.7 при стимуляции зимозаном, что свидетельствует о накоплении APOL7C в поздних фагосомах. Кроме того, с помощью галектина-3, отражающего повреждение фагосом, была установлена роль именно APOL7C в их разрыве. Наблюдая миграцию GFP и овальбумина, меченного mCherry, авторы подтвердили способность белков свободно перемещаться через мембраны фагосом. Определяя максимальный размер молекулы, способной пройти сквозь мембрану APOL7C-положительных фагосом, ученые использовали флуоресцентные декстраны разных размеров, и пришли к выводу, что диаметр пор составляет не менее 12 нм.

Полученные от мышей с нокаутом Apol7c (Apol7c-/-) дендритные клетки демонстрировали значительно меньшую способность к кросс-презентации при добавлении овальбуминовых бусин. После непосредственной иммунизации Apol7c-/- мышей овальбуминовыми бусинами в сочетании с poly(I:C) у них отмечался сильно сниженный CD8+ Т-клеточный ответ на овальбумин по сравнению с гетерозиготными Apol7c+/- мышами, что подтвердило роль APOL7C в кросс-презентации как in vitro, так и in vivo. Встраивание APOL7C в фагосомы, вероятно, происходит под действием NADPH-оксидазы, вызывающей деполяризацию фагосомной мембраны.

В заключение, поскольку APOL7C — исключительно мышиный белок, авторы задались вопросом, присутствуют ли аналогичным образом представители семейства аполипопротеинов в антигенпрезентирующих клетках человека. Выяснилось, что APOL3, который среди человеческих аполипопротеинов имеет наибольшее сходство по аминокислотной последовательности с мышиным APOL7C, подобно ему рекрутируется в фагосомы дендритных клеток, приводит к разрыву фагосом и опосредует выход поглощенных белков в цитоплазму.

Полученные данные указывают на наличие специальных аполипопротеинов, которые способствуют высвобождению фагоцитированных белков в цитоплазму активированных конвенциональных дендритных клеток (cDC), играя таким образом важную роль в обеспечении кросс-презентации антигенов и запуске цитотоксического СD8+ Т-клеточного ответа.

Внеклеточные везикулы усиливают иммунный ответ CD8+ T-клеток

Источник

Gerone A. Gonzales et al., The pore-forming apolipoprotein APOL7C drives phagosomal rupture and antigen cross-presentation by dendritic cells. // Sci. Immunol. 9, eadn2168 (2024). DOI: 10.1126/sciimmunol.adn2168

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0