Человеческий вариант белка Nova1 усложнил «речь» мышей

Как у человека развилась речь? Ученые из США пришли к выводу, что в приобретении способности к сложной вокальной коммуникации мог участвовать консервативный и специфичный только для человека вариант в нейрональном белке NOVA1. Внесение такой замены в белок Nova1 мышей изменило транскриптом их нейронов и усложнило вокализации, издаваемые мышами в разных ситуациях.

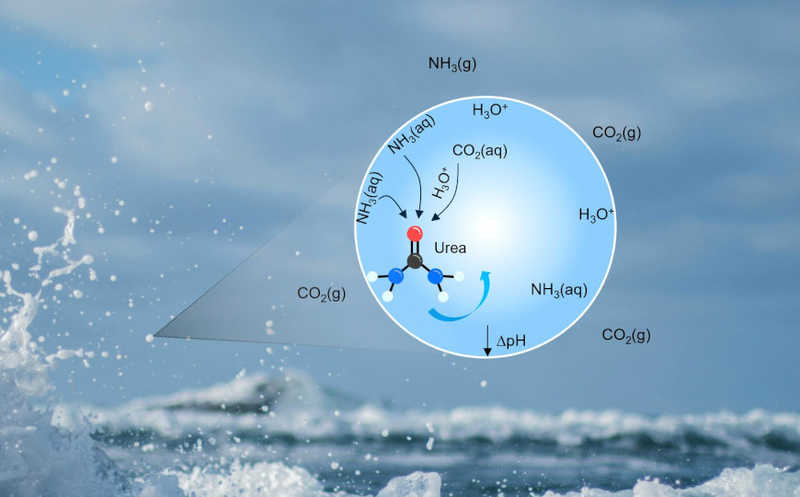

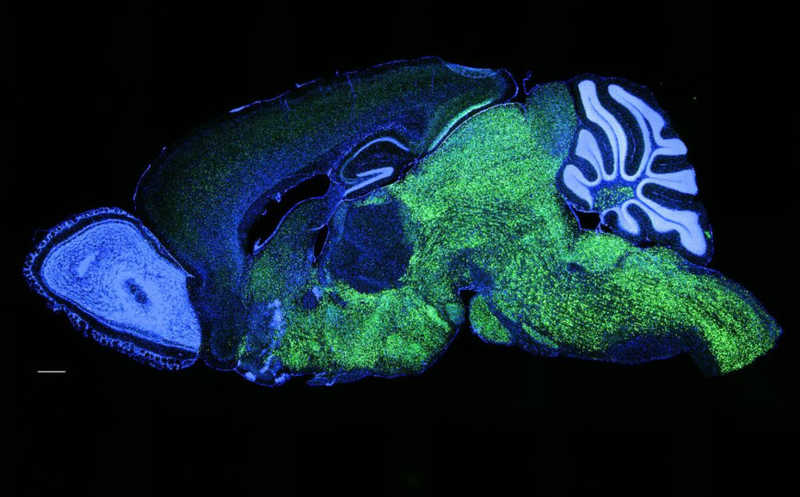

Паттерн экспрессии Nova1 (окрашен зеленым) в мозге мыши.

Credit:

Laboratory of Molecular Neuro-Oncology at the Rockfeller University |

пресс-релиз

Способность к комплексной речи — одна из важных особенностей, отличающих человека от других животных. Однако если сейчас Homo sapiens — единственные гоминиды с настолько развитой сложной вокальной коммуникацией, то как она могла развиться? Исследователи из США попытались ответить на этот вопрос.

Сравнения генома современного человека, его более древних родственников и прочих человекообразных обезьян выявили 61 несинонимичный вариант, специфичный для человека и закрепленный в его геноме. Один из этих вариантов — замена изолейцина в положении 197 на валин (I197V) в РНК-связывающем белке NOVA1. Этот белок экспрессируется в нейронах центральной нервной системы и необходим для нормального развития. Описан случай гетерозиготной делеции NOVA1 у человека — мутация привела к задержкам языкового развития, проблемам с обучением и поведенческой дисрегуляции. Авторы статьи в Nature Comminucations задались целью охарактеризовать роль этого белка в вокализации, проведя опыты на трансгенных мышах.

Исследователи отредактировали геном мышей с помощью CRISPR-Cas9 и внесли в последовательность NOVA1 замену, специфичную для человека. Полученных Nova1hu/hu мышей, экспрессирующих гуманизированный Nova1, сравнили с мышами дикого типа.

Соотношение массы мозга к массе тела было сопоставимо у животных дикого типа и мутантных. Анализ экспрессии генов в среднем мозге на 18,5 день эмбрионального развития и 21-й постнатальный день — в это время формируются ключевые нейронные цепи и поведение — также почти не выявил разницы по уровням транскриптов (в том числе Nova1). Единственное отличие заключалось в снижении уровня Gkn3 у Nova1hu/hu мышей на 21-й день жизни. Считается, что он участвовал в адаптивной потере генов в ходе недавней эволюции человека.

Внесенная аминокислотная замена не повлияла на способность Nova1 узнавать и связывать РНК. Однако человеческий вариант оказал специфическое влияние на альтернативный сплайсинг. Значимо затронуты оказались 720 событий сплайсинга. Из них 41% (258 событий) происходили в участках РНК, с которыми связывается Nova1. Сильнее всего внимание ученых привлек альтернативный сплайсинг Fnbp1l — этот ген ассоциирован с интеллектом человека — и рецептора Itpr1, который опосредует высвобождение кальция из эндоплазматического ретикулума.

Аннотирование генов выявило, что 630 транскриптов, подвергнутых альтернативному сплайсингу, были включены в формирование клеточный проекций или ремоделирование хроматина. При этом 27 из них были связаны с категорией поведения, причем преимущественно вокального — четыре из 22 генов, ассоциированных с вокализациями, подвергались альтернативному сплайсингу у Nova1hu/hu мышей.

Затем авторы работы проверили, изменились ли вокализации у мышей с I197V в Nova1. Сначала эксперимент провели на семидневных детенышах с генотипами Nova1hu/hu, Nova1wt/wt (дикий тип) и Nova1wt/hu (гетерозиготных). Когда мышат изолируют от матери, они начинают издавать ультразвуковой писк. Пятиминутные записи изолированных мышат показали, что среднее количество вокализаций не различалось, однако звуковой паттерн менялся.

Исследователи разделили «слоги» вокализаций на четыре типа: простые, восходящие, нисходящие и множественные, в зависимости от направления и количества перемен высоты тона. Простой — самый часто издаваемый, без скачков высоты тона, — слог стал еще более распространенным у гуманизированных мышат, однако его амплитуда значительно снизилась. Также изменились максимальные частоты издаваемых звуков. Впрочем, на поведение матери, которая искала мышонка, эти изменения не повлияли вне зависимости от ее генотипа.

Для взрослых мышей характерны те же четыре типа слогов в вокализациях. Авторы работы проверили, изменится ли вокальное поведение самцов, экспрессирующих гуманизированный Nova1. Вокализации отслеживали во время ухаживаний, для чего записывали ультразвуковой писк самцов в присутствии самок в эструсе. Среднее количество звуков не зависело от генотипа, однако наблюдались изменения на уровне частот. Вариативность частот была более выраженной у Nova1hu/hu мышей, но только в слогах с изменением высоты тона и высокой максимальной частотой. Вариативность частот наблюдались и для простых (монотонных) слогов, но слабее, чем для сложных (со множественными скачками тона).

В целом мыши с «человеческой» аминокислотной заменой в Nova1 издавали более сложные высокочастотные вокализации — это проявлялось как у взрослых мышей, так и у детенышей. Исследователи предполагают, что именно эта закрепившаяся у человека мутация была частью эволюционной перестройки, связанной с развитием сложной вокальной коммуникации.

В сенсомоторной коре нашли участки, отвечающие за планирование речи

Источник

Tajima, Y., et al. A humanized NOVA1 splicing factor alters mouse vocal communications. // Nat Commun 16, 1542 (2025). DOI: 10.1038/s41467-025-56579-2

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0