Гомологичные хромосомы партеногенетических клещей эволюционируют независимо

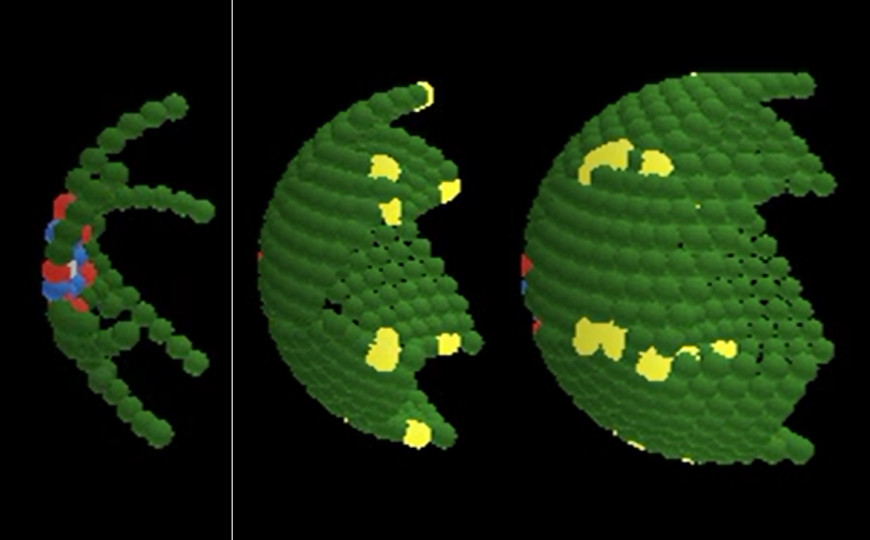

Международная группа ученых проанализировала геномные данные панцирного клеща Platynothrus peltifer, размножающегося партеногенезом. Исследование подтвердило существование у этого вида эффекта Мезельсона — независимой эволюции двух гаплотипов, что говорит об истинном бесполом размножении. Согласно геномным данным, переход к партеногенезу у европейских популяций клеща произошел 20 млн лет назад. Но именно независимая эволюция двух гомологичных хромосом может быть адаптивным механизмом.

Клещ Platynothrus peltifer размножается партеногенетически: матери производят дочерей из неоплодотворенных яиц, в результате популяция состоит почти исключительно из самок.

Credit:

Dr Mark Maraun, Dr Katja Wehner | Пресс-релиз

Команда под руководством ученых из Кельнского университета проанализировала геномы клещей Platynothrus peltifer — древнего вида с партеногенетическим размножением. Их задачей было выяснить, что помогает выживать членистоногому, «отказавшемуся» от полового размножения, которое генерирует новые комбинации генов.

Половое размножение — движущая сила эволюции, оно способствует генетическому разнообразию и помогает организмам адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды. Поэтому предполагается, что виды без полового размножения более уязвимы и легче могут исчезнуть. Однако на Земле есть уникальные организмы, которые эволюционировали миллионы лет, размножаясь исключительно бесполым путем. К таким организмам относятся панцирные клещи — разнообразные (более 10 тысяч видов), мелкие (от 150 до 1400 мкм), в основном живущие в почве. Они были одними из первых членистоногих, колонизировавших сушу в девонском периоде. Приблизительно 10% панцирных клещей размножаются партеногенезом и при этом формируют филогенетически многообразные группы.

Один из самых знаменитых партеногенетических древних видов панцирных клещей — диплоидный Platynothrus peltifer, существующий уже более 20 млн лет. Считается, что данный вид перешел к бесполому размножению десятки миллионов лет назад, вероятно, до разделения Европы и Северной Америки. Самки P. peltifer производят женское потомство из неоплодотворенных яиц без самцов. При лабораторном разведении самцы отсутствуют или встречаются крайне редко и бесплодны. Механизм, восстанавливающий диплоидный набор хромосом у этого вида, — аутомиктическая телетокия, которая достаточно успешно поддерживает гетерозиготность, то есть дочери могут получить практически все варианты (аллели) материнских генов и быть «полными клонами» матери.

Сначала авторы получили референсный геном с хромосомной сборкой, для чего использовали найденных в природе клещей. Для одной особи, отобранной в Германии, выполнили фазирование гаплотипов (определили, какие варианты находятся на одной хромосоме) и собрали полный митохондриальный геном.

Можно предположить, что при бесполом размножении и отсутствии рекомбинации со временем будет нарастать гетерозиготность геномов, так как хромосомы будут накапливать мутации независимо. Это явление называется эффектом Мезельсона, по имени молекулярного генетика Мэтью Мезельсона, открывшего вместе с Фрэнклином Сталем полуконсервативную репликацию ДНК.

Чтобы проверить, имеет ли место независимая эволюция гаплотипов у клеща P. peltifer, авторы секвенировали геномы особей из немецкой (община Далем), итальянской (коммуна Монтанья), российской (Московская область), японской (провинция Яманаси) и канадской (Монктон) популяций, по пять геномов из каждой локации. Затем оценили гетерозиготность у отдельных особей по всем девяти хромосомам. Уровень гетерозиготности был несколько ниже в канадской и японской популяциях по сравнению с европейскими. Расположение участков с низкой и высокой гетерозиготностью оказалось сходным у клещей из разных популяций; так, она была снижена на концах хромосом, где у P. peltifer все-таки происходит рекомбинация. Снижена была также гетерозиготность в кодирующих последовательностях, вероятно, из-за отбора, препятствующего накоплению мутаций.

Как и ожидалось при бесполом размножении, индивиды из одной популяции имели общие сайты гетерозиготности. Однако больше всего таких общих сайтов было у европейских клещей, у японских и канадских — меньше; при этом среди «европейцев» значительное количество сайтов гетерозиготности были общими для всех особей, но в геномах «японцев» и «канадцев» имелись сайты, гетерозиготные только у части особей. Если считать, что скорость появления мутаций и их удаления из генома были сходными во всех популяциях, то можно предположить, что различные картины гетерозиготности возникли из-за независимого перехода к партеногенезу в европейской, японской и канадской популяциях.

Чтобы проверить это предположение, авторы построили гаплотип-специфические деревья. Действительно, все три европейские популяции демонстрировали четкий эффект Мезельсона — независимую эволюцию гаплотипов у всех особей, а для гаплотипов японской и канадской популяций такого полного разделения не было. Это соответствует предположению о давнем появлении партеногенеза в европейской популяции и независимом его появлении — в японской и канадской. Тем не менее время появления бесполого размножения в разных линиях клеща, вероятно, было сопоставимым, исходя из сходства паттернов гетерозиготности в хромосомах.

Интересно, что в геноме P. peltifer обнаружены остатки генома эндосимбионта Wolbachia. Авторы предполагают, что переход к бесполому образу жизни мог произойти в результате репродуктивных манипуляций этого эндосимбионта, хотя в этом случае переход к бесполому размножению часто приводит к гомозиготности.

Наконец, авторы рассчитали «возраст» бесполого размножения P. peltife на основе данных о гаплотипической дивергенции (то есть гетерозиготности). Для оценки скорости мутирования секвенировали геномы матерей из немецкой популяции и их яиц, также оценили параметры генной конверсии, противодействующей накоплению мутаций. Расчет показал, что европейская линия воспроизводится бесполым путем как минимум 20 миллионов лет (японская и канадская популяции — несколько меньше).

Авторы также показали, что в европейских популяциях (но не в японских и канадских, где гаплотипы не эволюционируют независимо) есть признаки различной эволюционной динамики того и другого гаплотипа: один более консервативен (менее изменчив), для другого отбор ослаблен. Такое различие может быть связано с различиями в экспрессии аллелей: более консервативен тот, который экспрессируется активнее.

Ослабление действия отбора на один аллель и консервативность другого говорит о том, что независимость гаплотипов после перехода к бесполому размножению функционально сходна с дупликацией генома: один аллель гена становится «рабочим», и он консервативен, а действие отбора на другой аллель ослаблено, и он может эволюционировать. Большинство генов при такой «свободе» станут нефункциональными, но часть может приобрести полезные функции. Возможно, именно это позволяет клещам как виду избежать тупиковой судьбы, связанной с отказом от полового размножения.

Еще один механизм, способствующий генетическому разнообразию у видов с бесполым размножением, — горизонтальный перенос генов (ГПГ). В других работах было показано, что у P. peltifer ГПТ распределен по всему геному без явных «горячих точек» и затрагивает 2,0 % (504) генов, что находится в пределах типичного диапазона для бесполых животных. Перенос происходит в основном от бактерий, а также от грибов, растений и вирусов.

Кроме того, важную роль играют мобильные элементы. Они размножаются в геномах независимо от клеточного цикла хозяина, и их активность часто бывает пагубной, но иногда и полезной. Авторы исследования показали, что мобильные элементы составляют 27% референсного генома P. peltifer, а их распределение свидетельствует об эффективном отборе против вставки в гены. Особенно интересен тот факт, что активность мобильных элементов различается между двумя гаплотипами; это еще одно свидетельство их независимой эволюции.

Данное исследование позволяет по-новому взглянуть на стратегии выживания бесполых организмов. «В будущих исследовательских проектах мы хотели бы выяснить, существуют ли дополнительные механизмы, которые могут быть важны для эволюции без пола», — говорит руководитель работы доктор Йенс Баст из Кельнского университета.

Источники

Öztoprak, H., et al. Chromosome-scale genome dynamics reveal signatures of independent haplotype evolution in the ancient asexual mite Platynothrus peltifer// Science Advances (2025), Published Online 24 January, 2025. DOI: 10.1126/sciadv.adn0817

Цитата по пресс-релизу

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0