Химероиды — модели мозга из клеток разных людей

Ученые из США разработали новую трехмерную модель для изучения коры головного мозга человека. Они получили мозговые химероиды — органоиды мозга, клетки в которых получены от нескольких доноров. Такая модель отражает генетические особенности каждого донора и позволяет оценить межиндивидуальную изменчивость. Чтобы подтвердить применимость химероидов, ученые испытали на них влияние нейротоксических соединений.

Кора головного мозга человека — крайне сложная структура со специализированными функциями и уникальным развитием. В процессе развития различные генетические и экологические факторы могут влиять на уязвимость к нейродегенеративным заболеваниям. Хотя некоторые эффекты можно увидеть в in vitro экспериментах, исследование коры затруднено из-за ограниченной доступности моделей, отражающих сложное строение человеческого мозга.

За последнее десятилетие кортикальные органоиды — 3D-модели коры головного мозга, полученные из плюрипотентных стволовых клеток (ПСК), — произвели революцию в исследовании этапов развития коры и влияния мутаций на развитие заболеваний. Попытки совместно выращивать несколько трехмерных культур плюрипотентных стволовых клеток (подход «village in a dish») не увенчались успехом из-за различий в скорости роста и дифференцировки между разными типами клеток. К тому же, эксперименты с клетками, полученными от разных доноров, часто дают различные результаты, ставя вопрос: обусловлены ли эти различия генетической вариацией или различиями в экспериментальном процессе, использованном для создания органоида.

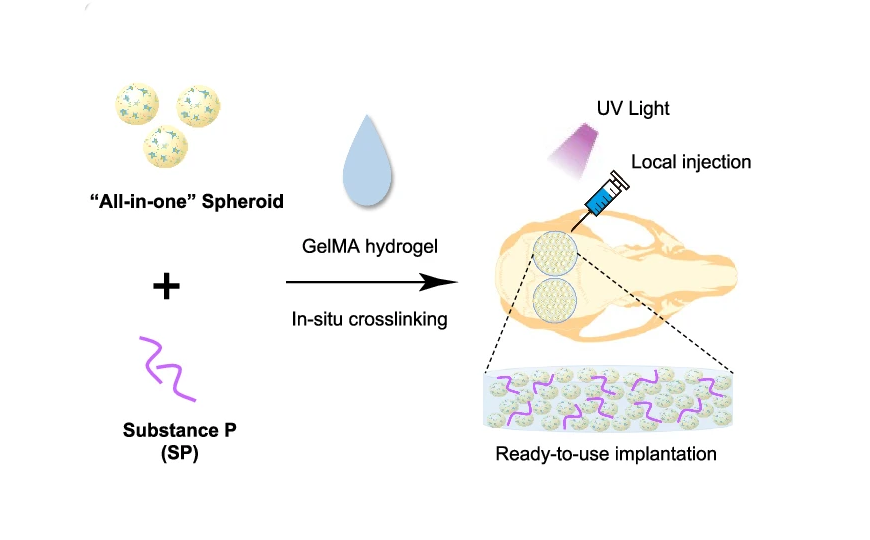

Ученые из США, придумали решение проблемы и создали химероиды мозга — органоиды коры, клетки в которых получены от нескольких доноров. Эта высоковоспроизводимая 3D-модель сохраняет сбалансированное представление типов клеток от разных доноров без необходимости предварительного отбора линий ПСК.

Сначала ученые попробовали создать многодонорные человеческие мозговые органоиды, смешивая 4-5 линий клеток на стадии ПСК в равных пропорциях. Однако это приводило к несоразмерной представленности отдельных доноров, подтверждая предыдущие наблюдения. Затем исследователи смешали клетки от разных доноров на стадии нейрональных стволовых клеток (НСК-химероиды). Через 20 дней после агрегации НСК-химероиды развивались в «розетки» — структуры, напоминающие вентрикулярную зону. Они состояли из клеток, экспрессирующих теленцефалический маркер FOXG1, промежуточных предшественников (TBR2+ клетки) и внешней радиальной глии (HOPX+ клетки), которые были окружены зарождающимися кортикофугальными проекционными нейронами (TBR1+ CTIP2+ клетки). Центры розеток были выстланы ZO-1, белком плотных контактов, присутствующим в концах радиальных глиальных клеток, и сигналами β-катенина и нестина, что указывает на правильную поляризацию нейроэпителия.

Примечательно, что клетки, происходящие от разных доноров, были в значительной степени перемешаны в пределах нейрональных розеток, и клетки каждого донора вносили вклад в формирование всех компонентов органоида. Аналогичные результаты были получены при количественной оценке с использованием Census-seq и методом РНК-секвенирования (RNAseq). Электрофизиологическая запись с многоканального электрода выявила в химероиде электрическую активность, связанную с глутаматным сигналингом. В совокупности эти данные говорят о том, что химероиды развиваются аналогично стандартным кортикальным органоидам, при этом сохраняется возможность использовать клетки нескольких доноров в одном органоиде.

Ученые протестировали эффекты двух нейротоксичных веществ, способных вызывать нарушения нейроразвития: этанола и вальпроевой кислоты. Внутриутробное воздействие этанола может приводить к фетальному алкогольному синдрому, а вальпроевая кислота, используемая для лечения эпилепсии, связана с повышенным риском развития расстройств аутистического спектра. Химероиды, обработанные этанолом или вальпроевой кислотой, показали значительные изменения в составе клеток по сравнению с необработанными контролями. Так, вальпроевая кислота вызывала увеличение доли незрелых ГАМКергических интернейронов. Доли проекционных нейронов мозолистого тела и промежуточных предшественников возрастали при обработке этанолом и уменьшались в обработанных вальпроевой кислотой химероидах. Эти результаты демонстрируют, что вальпроевая кислота и этанол вызывают специфические изменения в клеточном составе, которые могут быть обнаружены в моделях многодонорных химероидов.

Исследователи также проверили, можно обнаружить донор-специфические ответы на обработку этанолом и вальпроевой кислотой в химероидах. Оказалось, что доля клеток, полученных от конкретного донора, значительно менялась после обработки этими нейротоксическими соединениями, указывая на индивидуальные различия в ответе.

Таким образом, система мозговых химероидов позволяет проводить эксперименты на нескольких донорах одновременно, при этом выявляя индивидуальные различия в ответе. В дальнейшем эти результаты могут использоваться для изучения процессов нейроразвития и тестирования различных лекарств на клетках сразу нескольких людей, снижая стоимость и трудозатратность исследований.

Соединенные аксонами органоиды мозга обладают кратковременной пластичностью

Источник

Antón-Bolaños, N. et al., Brain Chimeroids reveal individual susceptibility to neurotoxic triggers. // Nature (2024). DOI: 10.1038/s41586-024-07578-8

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0