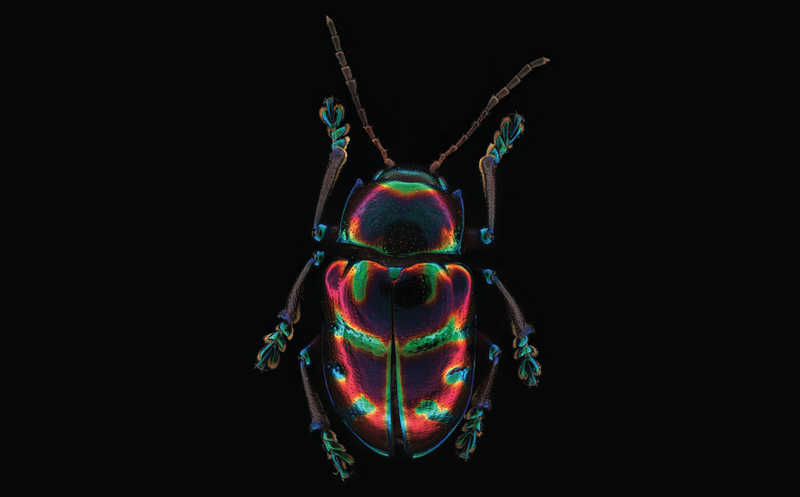

Листоеды научились переваривать растения благодаря горизонтальному переносу генов

Представители одной из самых разнообразных групп жуков — листоеды — обрели уникальные способности к перевариванию растений благодаря симбиозу и горизонтальному переносу генов. Исследование геномов 74 видов листоедов показало, что взаимодействие с микроорганизмами позволило им приобрести ферменты для расщепления растительных клеточных стенок. Понимание их эволюционного успеха может пригодиться в сельском хозяйстве, например, в борьбе с вредителями, которые нередко встречаются в этом семействе.

Семейство листоедов насчитывает более 40 000 описанных видов жуков. Его представители распространены по всему миру и составляют около четверти видового разнообразия всех травоядных. Эти насекомые питаются практически всеми группами растений, обитают в ризосфере, пологе и даже под водой. Многие из них, такие как колорадский жук, известны как опасные вредители. Видовое богатство и глобальное распространение подчеркивают их эволюционный успех, который особенно удивителен, учитывая сложность переваривания листьев из-за их несбалансированного содержания питательных веществ.

Международная группа ученых выяснила, как листоеды смогли адаптироваться к этому сложному рациону. Ключевую роль в переваривании листьев играют ферменты, разрушающие клеточные стенки растений (PCWDE), которые расщепляют сложные полимеры. Однако у нетравоядных предков листоедов эти ферменты практически отсутствовали. Чтобы понять эволюционное развитие этих ферментов и влияние симбиотических взаимодействий на пищеварительную систему жуков, ученые провели комплексное исследование.

Почти все листоеды включили в свой геном чужеродный генетический материал, который отвечает за выработку ферментов, необходимых для переваривания компонентов клеточной стенки растений. Например, пектиназы — это ферменты, расщепляющие пектины (пищевые волокна, которые не способен переварить человек, но могут метаболизировать многие бактерии). Примерно половина видов листоедов живут в тесном симбиозе бактериями. Эти симбионты снабжают жуков важными пищеварительными ферментами, витаминами и незаменимыми аминокислотами, помогая им расщеплять компоненты растений.

Для анализа эволюции листоедов авторы провели филогеномный анализ 535 однокопийных ортологичных генов. Его результаты подтвердили монофилетичность всех подсемейств и их возникновение в раннем меловом периоде, что согласуется с обширным видовым разнообразием этих жуков в конце мелового периода. Было также установлено, что основные семейства PCWDE, такие как гликозидгидролазы GH9, GH45 и GH48, широко распространены среди листоедов, тогда как другие ферменты имеют более ограниченное распределение. Многие из этих ферментов были приобретены через горизонтальный перенос генов от бактерий и грибов.

Метагеномное секвенирование 50 видов жуков-листоедов выявило симбиотические микроорганизмы и их вклад в продукцию ферментов. Например, жуки из подсемейств Cassidinae и Donaciinae используют симбиотические γ-протеобактерии для синтеза ферментов GH28, и тем самым компенсируют отсутствие эндогенных пектиназ, которые, по-видимому, были утрачены из-за эволюционного давления.

Дополнительно исследователи применили методы гистологии и флуоресцентной гибридизации in situ, чтобы определить локализацию симбионтов в тканях жуков. Микроорганизмы населяли специализированные симбиотические органы, что подтверждает их важную роль в обмене веществ хозяев. Геномное секвенирование и аннотация показали, что симбионты обеспечивают жуков необходимыми аминокислотами и витаминами, включая синтез ароматических аминокислот через шикиматный путь.

Подавляющее большинство видов использовало либо свои собственные пектиназы, приобретенные посредством горизонтального переноса генов, либо пектиназы своих бактериальных симбионтов. Однако пектиназы жуков и симбионтов никогда не встречались вместе ни у одного вида листоедов.

Эволюцию ферментов, расщепляющих пектин, изучили методами филогенетики и сравнительной геномики. Результаты подтвердили, что наличие и утрата пектинолитических активностей происходили неоднократно, отражая адаптивное значение этих ферментов. Например, функциональная характеристика 57 ферментов GH28 показала, что замена «родных» ферментов на бактериальные привела к появлению экзоактивных ферментов, что расширило пищеварительные возможности жуков.

Геномное и транскриптомное секвенирование показали, что некоторые линии жуков утратили способность к разложению пектина, что связано с адаптацией к определенным источникам пищи и экологическим нишам. В некоторых случаях симбионты предоставляли альтернативные метаболические преимущества, что способствовало эволюции новых пищеварительных стратегий.

Это исследование объясняет, какие эволюционные новшества позволили листоедам стать успешными травоядными, подчеркивая значимость симбиоза и переноса генов в формировании пищеварительных систем насекомых. Способность приобретать и использовать микробные ферменты оказалась ключевым фактором в экологическом успехе и расширении видового разнообразия этих жуков.

Результаты имеют значение не только для энтомологии. Понимание механизмов, позволяющих листоедам процветать на сложных диетах, может помочь в разработке сельскохозяйственных стратегий, направленных на управление популяциями вредителей. Кроме того, изучение взаимодействий насекомых и их симбионтов открывает перспективы для развития сельского хозяйства и борьбы с вредителями.

Источник

Kirsch, R. et al. Symbiosis and horizontal gene transfer promote herbivory in the megadiverse leaf beetles. // Current Biology, published online 17 January 2025. DOI: 10.1016/j.cub.2024.12.028

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0