Микробиом регулирует иммунные клетки кишечника

Структура бактериального сообщества меняется по ходу кишечника. Немецкие исследователи сопоставили ее изменения с характеристиками иммунных клеток, связанных с кишечником, и пришли к выводу, что в первую очередь состав кишечного микробиома влияет на Т-клетки. Полученные пространственные данные о бактериальном и иммунном составе кишечника находятся в открытом доступе.

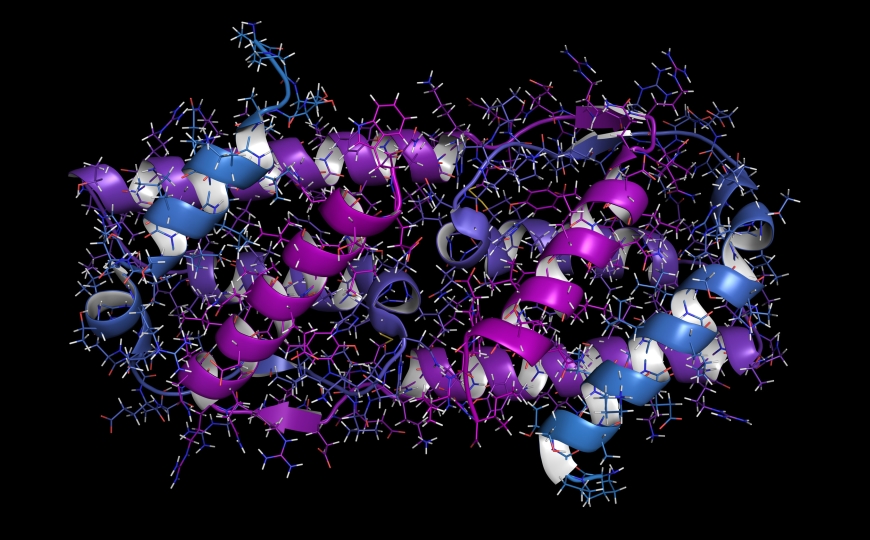

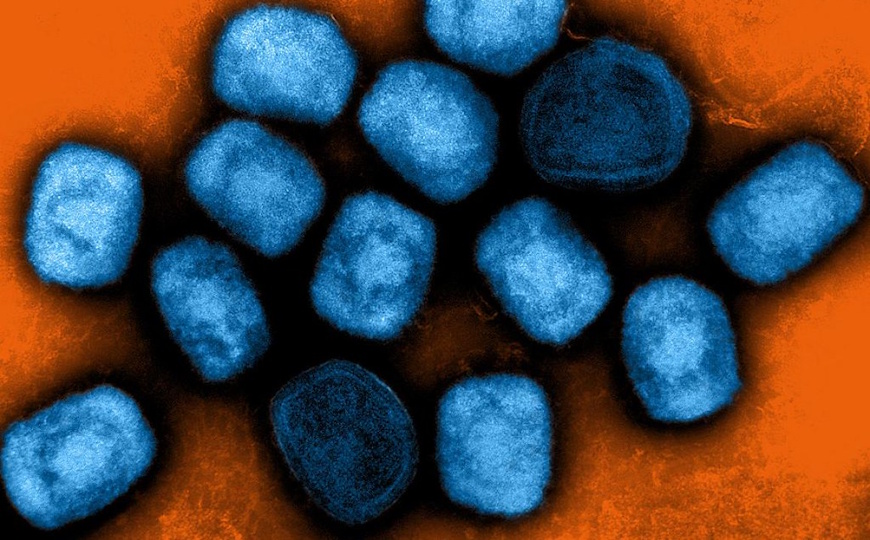

Толстая кишка мыши, колонизированная бактериями. Желтым флуоресцируют CD45+-клетки, красным — CD3+-клетки.

Credit:

Ariana Rauch, Max Delbrück Center |

пресс-релиз

Кишечнику свойственна выраженная анатомическая и функциональная специализация по всей длине. Он служит важнейшим барьером для организма и обеспечивает среду обитания различным микроорганизмов, структура сообщества которых меняется по ходу кишечника из-за градиентов питательных и химических веществ, различий в доступности кислорода, скорости транзита, рН и других факторов.

Ученые из Берлина подробно проанализировали микробные сообщества разных участков кишечника мыши и оценили их иммунные особенности. Собранные в ходе исследования данные авторы предоставляют в открытый доступ в виде приложения.

Вариабельность микробиоты и состава иммунных клеток изучали на мышах, выращенных в обычных условиях, свободных от специфичных патогенов или лишенных микрофлоры (germ-free). Кишечник разделили на пять сегментов: двенадцатиперстную, тощую и подвздошную кишки как сегменты тонкого кишечника, а также слепую и толстую кишки.

Таксономический состав разных отделов кишечника оценивали с помощью метагеномного секвенирования образцов, взятых из просвета кишки мышей. Параллельно с этим авторы охарактеризовали изменения в составе иммунных клеток по ходу кишечника. Анализ показал, что альфа-разнообразие бактериального сообщества постепенно увеличивается, а доля бактерий, которые нельзя с уверенностью отнести к конкретному таксону уменьшается, несмотря на то, что количество и разнообразие бактерий в тонком кишечнике ниже, чем в толстом. Общий состав иммунных клеток также менялся в зависимости от отдела. В более верхних отделах популяции клеток врожденного иммунитета составляли около половины относительного количества всех иммунных клеток; ближе к концу кишечника эта доля уменьшалась до 20%, а преобладать начинали клетки адаптивного иммунитета. Авторы отметили, что у лишенных микробиоты мышей такого изменения не наблюдалось.

Затем ученые проверили, как статус колонизации того или иного участка кишечника бактериями повлияет на иммунные клетки в этом участке. Сравнение лишенных микробиоты мышей с животными, выращенными в обычных условиях, показало, что колонизация микроорганизмами действительно во многом определяет иммунный профиль, причем в первую очередь это затрагивает Т-клетки. Кроме того, само присутствие микробиома у «обычных» мышей — это мощный фактор, влияющий на иммунные характеристики кишечника.

Более подробный анализ видового состава бактерий подтвердил ранее существовавшее предположение о том, что разнообразие на уровне видов или генов не обязательно коррелирует с функциональным разнообразием участков кишечника.

Следующим шагом работы стало выяснение того, какую роль в распределении иммунных клеток играет именно бактериальное влияние, а не анатомические факторы. Авторы воспользовались линейными моделями, чтобы разделить иммунные клетки на группы, относительная численность которых лучше всего моделируется либо статусом колонизации, либо сегментом происхождения, либо их взаимодействием, либо тем и другим без взаимодействия. В таком анализе от взаимодействия зависели дендритные клетки, от самого сегмента кишечника — Т-хелперы (CD4+), от статуса колонизации — Т-киллеры (CD8+). При этом клетки, чье присутствие зависело от статуса колонизации, экспрессировали такие маркеры, как IL17A вместе с IL22 или IFNy. В группе взаимодействия были более широко представлены тканерезидентные подтипы Т-клеток и T-клетки памяти — на это также указала экспрессия соответствующих маркеров.

Таким образом, авторы исследования установили пространственные различия в составе иммунных клеток и микробиома кишечника, а также выявили субпопуляуции иммунных клеток, подверженные влиянию микробиоты. Ученые рассчитывают, что их работа и созданное по ее итогам

приложение послужат для более точного анализа изменений иммунных клеток в различных моделях заболеваний.

Болезни нарушают цепочки питания микроорганизмов в кишечнике

Источник

Anandakumar, H. et al. Segmental patterning of microbiota and immune cells in the murine intestinal tract. // Gut Microbes (2024). DOI: 10.1080/19490976.2024.2398126

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0