Один в поле не воин: как межклеточная адгезия помогает клеткам вытеснять конкурентов

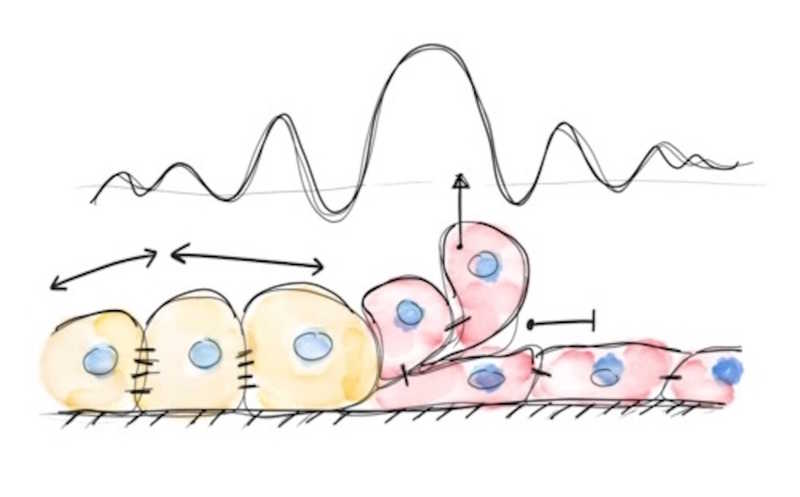

Конкуренция между клетками важна для поддержания тканей и развития организма, а также играет роль в опухолеобразовании. Статья в Nature Materials раскрывает физическую сторону такой конкуренции. Авторы публикации выяснили, что при соседстве двух клеточных популяций преимущество получает та, клетки которой способны формировать более прочные контакты друг с другом. Это дает им устойчивость к механическому напряжению, возникающему из-за давления конкурентов, позволяет удержаться на субстрате и вытеснить популяцию, адгезия в которой слабее. При этом одиночные клетки, способные к прочной адгезии, теряли преимущество, если оказывались окружены только конкурентами.

Конкуренция между клетками позволяет контролировать состав ткани, устраняя нежелательные клетки — это играет важную роль в развитии организма, инфекциях и возникновении опухолей. Помимо уже изученных биохимических механизмов на конкуренцию клеток влияют также механические силы, однако их вклад в этот процесс до сих пор оставался неясным. Авторы статьи в Nature Materials описали физическую «борьбу» между клетками и пришли к выводу, что ее исход зависит от способности клетки к адгезии.

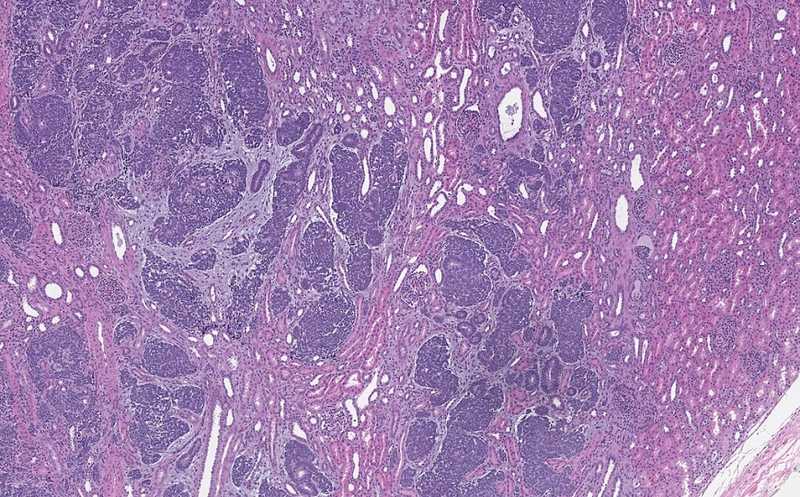

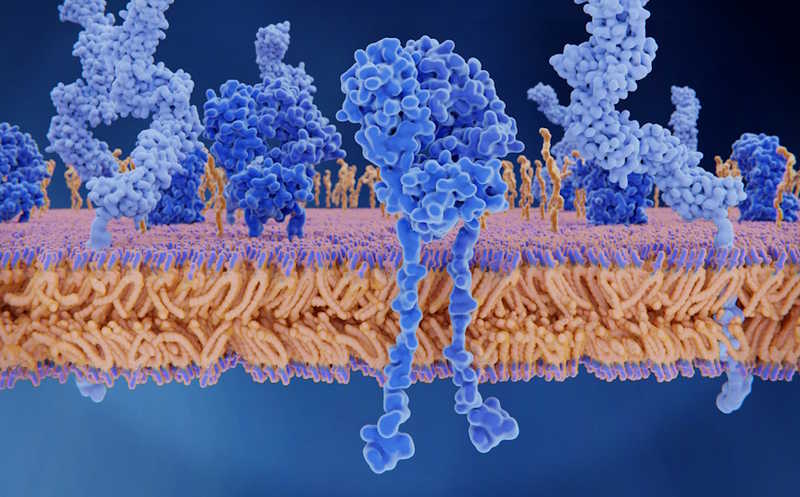

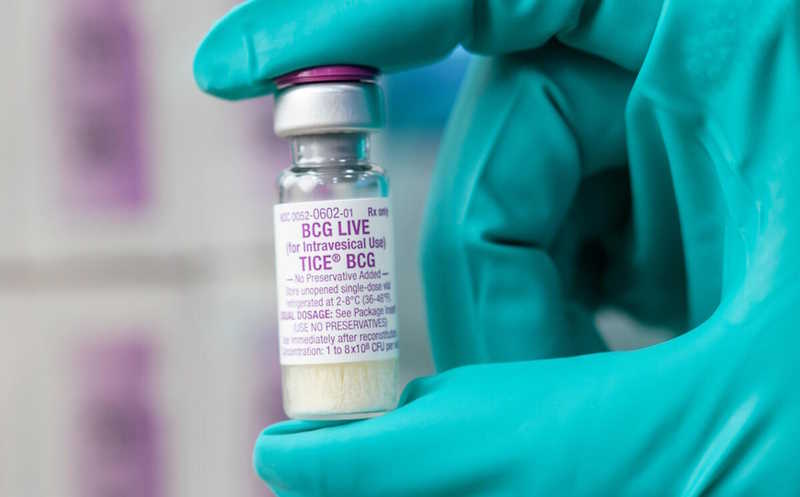

Передача и восприятие механических сил между клетками эпителия опосредованы белком адгезии E-кадгерином (E-cad), от которого зависит прочность межклеточных контактов. Исследователи задались целью выяснить, может ли неодинаковая способность клеток к адгезии влиять на исход конкуренции. Патологический пример такой неоднородности встречается в высокоагрессивном подтипе трижды негативного рака молочной железы (РМЖ) — метапластическом РМЖ. В этих опухолях встречаются минимум две субпопуляции раковых клеток — эпителиальные и мехенхимальные, — которые различаются уровнем экспрессии E-кадгерина. Ученые проанализировали взаимодействия между такими клетками, полученными из образцов пациентов.

Для упрощения анализа авторы выбрали образцы, где имелось всего два варианта — эпителиальные клетки, экспрессирующие много E-кадгерина, и мезенхимальные, не экспрессирующие его вовсе. Оказалось, что E-cad+-эпителиальные клетки в культуре формируют кластеры, где активно размножаются и вытесняют E-cad–-мезенхимальные.

Роль E-кадгерина в исходе конкуренции подтвердили другим экспериментом. Исследователи провели нокаут E-кадгерина в клетках эпителия, а затем культивировали их совместно с эпителиальными клетками дикого типа. Нокаутные клетки не могли конкурировать с клетками дикого типа и оказывались вытеснены, хотя в чистой культуре их жизнеспособность не снижалась.

В эпителии элиминация клеток может регулироваться их сдавливанием. Ученые предположили, что более сильная адгезия может позволить клеткам коллективно оказывать такое сдавливающее воздействие на конкурентов, чтобы вытеснить их. В культурах, полученных из опухолей пациентов, это было так — «клетки-победители» подвергались растяжению, а «проигравшие» клетки были сильно сдавлены. Однако в смеси эпителиальных клеток дикого типа и нокаутных ситуация была обратной — в состоянии сдавления оказывались «клетки-победители». Детальный анализ показал, что несмотря на наличие локальных областей сжатия, вытесняемые клетки были растянуты — это подтверждает, что исход конкуренции не зависит от сжатия или растяжения напрямую. Клеточная гибель также не играла роли — 70% нокаутных клеток оказались вытеснены живыми и только потом погибли. Так как биохимические механизмы конкуренции клеток обычно приводят к гибели проигравших, исследователи заключили, что элиминация здесь основана на механических силах.

Анализ жесткости и напряжения конкурирующих клеток показал, что способность клеток механически воздействовать на конкурентов не всегда обеспечивает преимущество: проигравшие клетки могли прочнее закрепляться на субстрате и иметь более высокую жесткость.

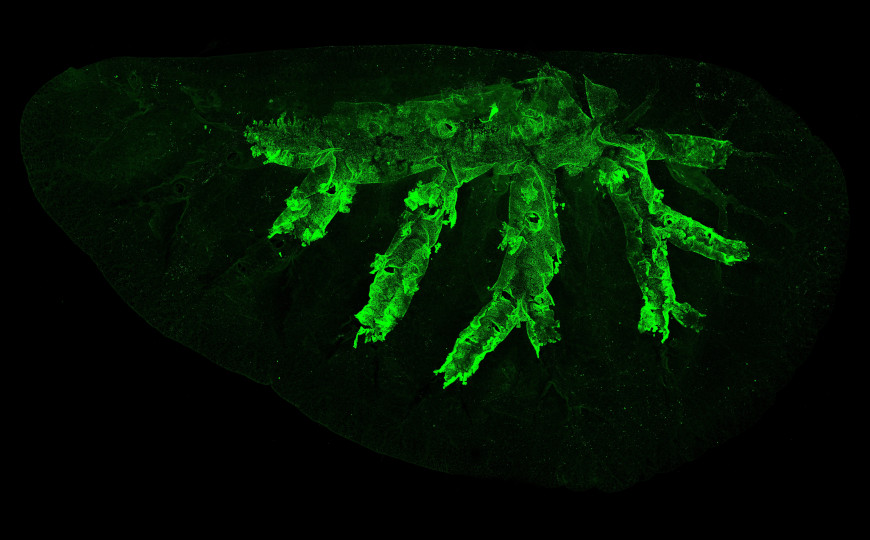

Затем авторы исследовали пространственное распределение событий экструзии. Нокаутные по Е-кадгерину клетки элиминировались преимущественно вблизи границы между кластерами клеток, тогда как места, в которых происходила экструзия клеток дикого типа, были распределены равномерно. При этом на границе наблюдалось обогащение тех и других фосфорилированным актомиозином.

Компьютерное моделирование показало, что элиминация E-cad–-клеток вблизи границы раздела связана с более сильными флуктуациями напряжения в плоскости. Они объяснялись различиями в силе адгезии клеток. Ослабленная межклеточная адгезия мешала передаче механического напряжения вглубь от границы, поэтому всю нагрузку брали на себя нокаутные клетки вблизи нее. Эта нагрузка, а точнее, попытки клеток ее снять, выходя из плоскости, и приводила к вытеснению.

Поскольку на границе раздела уничтожались только те клетки, межклеточная адгезия которых была слабее, авторы предположили, что именно она дает преимущество в конкуренции. Островки E-cad+-клеток, окруженные нокаутными, противостояли давлению за счет деформации клеток и распределению механических сил, однако обособленные клетки дикого типа вытеснялись E-cad–-клетками. При этом нокаутные клетки, образовавшие островки, не могли так же эффективно деформироваться и подвергались экструзии на границе.

Исследователи заключили, что основную роль в конкуренции клеток, опосредованной механическими силами, играет возможность распределить напряжение среди соседей по популяции. «Клетки-победители» оказывались к этому способны за счет сильной межклеточной адгезии, которая позволяла им удержаться на субстрате, несмотря на давление со стороны конкурентов.

Опухолевые клетки помогают друг другу добыть аминокислоты, чтобы выживать и расти

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0