Разработчики вакцины против клещевого боррелиоза повысили стабильность антигена боррелий

Болезнь Лайма — инфекция, которая вызывается бактериями рода Borrelia и может нарушать у человека работу сердца, опорно-двигательного аппарата или нервной системы. Вакцины от болезни Лайма пока не существует, но ученые из США и Латвии предложили создать ее на основе антигена боррелий CspZ. В норме иммунная система реагирует на него слабо, однако ученые модифицировали структуру так, чтобы повысить стабильность белка и усилить иммунную реакцию. У мышей модифицированный CspZ вызывал мощный иммунный ответ, который подтвердился на культурах клеток человека.

Болезнь Лайма (клещевой боррелиоз) считается самым распространенным трансмиссивным заболеванием во многих частях Северного полушария. Несмотря на постоянный рост числа случаев болезни (в 2022 году в США было зарегистрировано около 476 тысяч случаев), эффективных вакцин от нее в настоящий момент не существует.

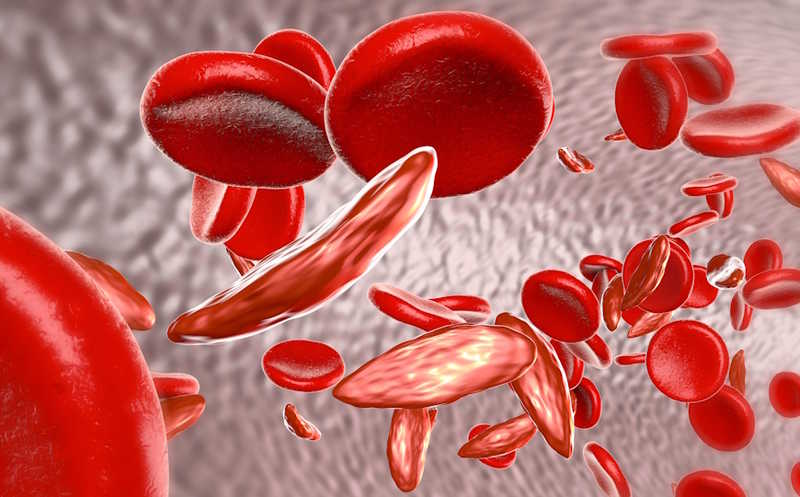

Возбудителями болезни Лайма являются спирохеты рода Borrelia, входящие в группу видов Borrelia burgdorferi sensu lato. В Северной Америке наибольшее эпидемическое значение имеет вид B. burgdorferi sensu stricto, в Евразии же наиболее распространены B. afzelii, B. garinii и B. bavariensis. Боррелии попадают в тело человека через слюнные железы клеща и распространяются с кровотоком, вызывая артирты, кардиты или неврологические симптомы (так называемый нейроборрелиоз).

Первую вакцину от болезни Лайма — LYMErix — разработали в 1995 году и выпустили на рынок после успешно проведенных клинических испытаний. Однако позже у части пациентов развился неизлечимый аутоиммунный артрит, история получила широкий негативный резонанс в СМИ, продажи резко упали, и в итоге вакцина LYMErix была снята с производства в феврале 2002 года. В настоящий момент вакцина второго поколения находится на стадии клинических испытаний.

Обе эти вакцины основаны на поверхностном белке мембраны боррелий OpsA, который активно экспрессируется, когда боррелии находятся в организме клеща. Однако при попадании боррелий в организм теплокровного хозяина уровень экспрессии ОspA начинает понижаться. Следовательно, чтобы поддерживать нужный уровень антител, необходимы ревакцинации — чтобы избежать слишком частого их повторения, требуется альтернативный подход.

Боррелии экспрессируют на своей поверхности множество других белков. Один из них — CspZ (BbCRASP) — они производят CspZ только в организме теплокровного хозяина, чтобы перемещаться по тканям и избегать ответа иммунной системы. Для этого белок связывает ингибитор комплемента, фактора H (FH). Несмотря на то, что CspZ экспрессируется не каждым штаммом боррелий, исследования показали, что в присутствии данного белка титр антител в сыворотке крови пациентов повышается. Это делает CspZ хорошим кандидатом для создания вакцины, однако известно, что в своей естественной форме этот белок не провоцирует сильного иммунного ответа. Команда американских и латышских ученых создала модифицированный вариант CspZ — CspZ-Y207A/Y211A (CspZ-YA) — который вызвал мощный иммунный ответ против боррелий в доклинических исследованиях на мышах и клетках человека.

Исследователи получили мутантный белок CspZ-YA, неспособный связываться с FH. Они выявили в его структуре аминокислотные остатки, повышающие стабильность по сравнению с обычным CspZ. Далее авторы сконструировали варианты CspZ-YA с различными мутациями, иммунизировали мышей каждым из вариантов CspZ-YA с разной частотой (количеством вакцинаций) и определяли титры анти-CspZ антител (IgG) в сыворотке. Этот анализ проводили на 14-й день после последней иммунизации. У мышей, которым вводили любой из вариантов CspZ-YA, титры IgG против CspZ были значительно выше, чем у контрольных, причем они повышались с увеличением частоты иммунизации. Существенных различий в титрах между группами не наблюдалось, то есть внесенные аминокислотные замены не повлияли на общий титр IgG после вакцинации.

Затем авторы проверили, насколько эффективны полученные сыворотки против патогенных боррелий. Для тестов взяли штамм B. burgdorferi штамм B31-A3, наиболее распространенный в Северной Америке. Различные разведения сывороток инкубировали с боррелиями, а затем определяли долю подвижных бактерий, чтобы по ним определить BA50 — степень разведения сыворотки, убивающая 50% бактерий. Оказалось, что значения BA50 для всех вариантов CspZ-YA, в том числе с дополнительными мутациями, увеличивались при более частых иммунизациях.

Чтобы определить, какие мутации в CspZ-YA помогут снизить необходимую частоту иммунизаций, авторы подвергали иммунизированных мышей заражению B. burgdorferi B31-A3 при помощи нимф клещей вида Ixodes scapularis. Выяснилось, что две дозы вариантов CspZ-YAC187S или CspZ-YAI183Y защитили мышей — у них не происходила колонизация организма B. burgdorferi и сероконверсия. Гистологические исследования не выявили провоспалительных иммунных клеток в суставах. Эксперименты с сыворотками крови от иммунизированных мышей, а также от инфицированных людей, показали, что иммунные клетки мышей и человека одинаково реагируют на CspZ-YA.

Структурное сравнение CspZ-YA с CspZ-YAI183Y и CspZ-YAC187S выявило в последних усиленные взаимодействия двух спиралей, прилегающих к сайтам связывания FH, что согласуется с их повышенной термостабильностью. Это, в свою очередь, обеспечивало лучшее связывание с защитными антителами после инкубации при физиологической температуре (37°C). Иными словами, модификации CspZ, повышающие его стабильность в условиях человеческого организма, позволяют ему дольше вызывать иммунный ответ и способствовать выработке защитных антител. Также более стабильная структура потенциально поможет производству вакцины и облегчит условия для транспортировки и хранения.

По словам авторов, данное исследование иллюстрирует возможность повторного рассмотрения ранее протестированных, но неэффективных антигенов для будущей разработки вакцин — исследователи призывают учитывать структурные особенности. Они планируют изучить варианты применения своей запатентованной стратегии вакцинации против болезни Лайма. Это может включать в себя коммерческое сотрудничество, нацеленное на разработку платформ для тестирования, последующие клинические испытания или иммунизацию природного резервуара патогенных боррелий — диких белоногих хомячков Peromyscus leucopus.

Потовые железы вырабатывают белок, защищающий от болезни Лайма

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0