Риск клонального гемопоэза не повышается после пересадки костного мозга

В старших возрастных группах чаще встречается олигоклональный гемопоэз — явление, когда значительная часть клеток крови происходит от небольшого количества стволовых клеток-предшественников. Такое состояние повышает риск сердечно-сосудистых патологий и рака крови. После трансплантации костного мозга кроветворная система реципиента также восстанавливается за счет небольшого количества гемопоэтических стволовых клеток донора, в связи с чем возникает опасение, не может ли пересадка спровоцировать клональный гемопоэз. Эти опасения опровергло исследование, опубликованное в Science Translational Medicine.

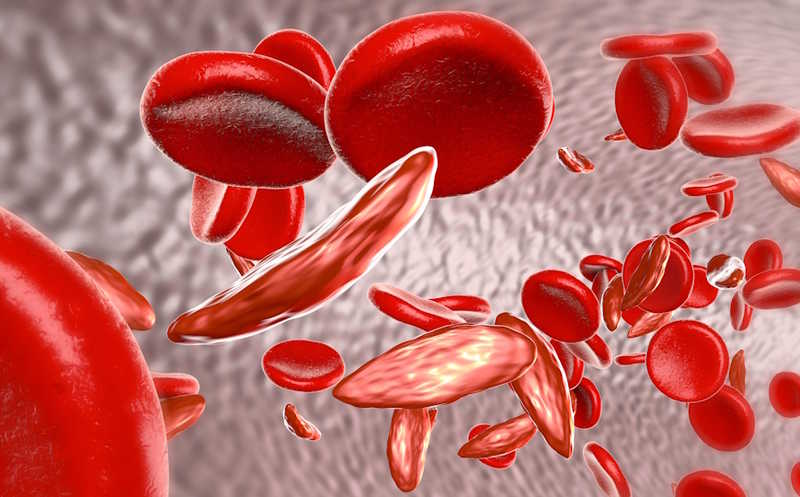

Олигоклональный гемопоэз — распространенное возрастное изменение, при котором небольшое число мутантных гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) получают преимущество, благодаря которому происходит их активная экспансия и формирование множества клеток крови с той же мутацией. Это состояние связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых патологий (например, инфаркта миокарда или атеросклероза) и онкологических заболеваний крови.

При трансплантации ГСК очень небольшое их количество восстанавливает всю кроветворную систему реципиента, в то время как резерв стволовых клеток у донора остается практически не измененным. Существуют небезосновательные опасения, что ГСК донора могут привести к олигоклональному или даже моноклональному гемопоэзу вследствие репликативного стресса и повысить риск возникновения злокачественных заболеваний крови и других негативных последствий.

Поэтому ученые из США исследовали относительную частоту мутаций и тенденцию к клональному гемопоэзу среди 16 пар донор-реципиент, то есть у 32 участников, спустя в среднем 33,8 года после проведения трансплантации ГСК (с момента проведения трансплантации до начала исследования прошло от 6,6 до 45,7 лет). На сегодняшний день это самое длительное исследование такого рода, в которое вошли одни из самых первых пациентов, прошедших аллогенную трансплантацию ГСК на базе Онкологического центра Фреда Хатчинсона с 1971 по 2010 год, причем в 11 из 16 представленных в исследовании случаев был доступен материал донора на момент трансплантации.

Ученые провели очень чувствительное дуплексное секвенирование с частотой ошибок менее 1 на 10 миллионов, которое позволяет обнаружить самые редкие и низкопредставленные варианты генов, которые не выявляются другими методами. Интересно, что мутации, сопровождающие клональный гемопоэз и часто обнаруживаемые при остром миелобластном лейкозе (ОМЛ), были выявлены у всех доноров даже младше 20 лет. С возрастом наблюдалось увеличение числа уникальных вариантов клонального гемопоэза, то есть клеток крови, произошедших от одной ГСК, в которой возникла новая мутация. Наибольшее количество таких вариантов несло нарушения в генах, часто мутирующих при клональном гемопоэзе, таких как DNMT3A, TET2 и ASXL1.

Спустя годы после трансплантации ГСК 6 из 7 наиболее мутировавших генов оказались общими и у доноров, и у реципиентов по сравнению с образцом крови донора на момент процедуры. Частота мутаций в генах, ассоциированных с ОМЛ, также была сопоставимой: 2% в год в группе доноров против 2,6% среди реципиентов. Кроме того, вероятность возникновения спонтанных мутаций не зависела от конкретного участка или гена, однако клональная экспансия происходит быстрее при мутациях в генах, связанных с ОМЛ, а не в случайных областях генома.

Далее ученые сосредоточились на специфических мутациях, общих для пар донор-реципиент, чтобы выяснить, распространились ли клетки с отдельными мутациями в большей степени у реципиента по сравнению с донором после трансплантации ГСК. Оказалось, что из 393 общих вариантов во всех 16 парах только 22 (5,6%) показали более чем десятикратное усиление экспансии у реципиента по сравнению с донором. Также несмотря на то, что у 14 из 16 пар имелся как минимум один общий вариант с более чем 10-кратной представленностью у реципиента по сравнению с донором, во всех парах за исключением двух, относительное количество этого варианта у реципиента было ниже предела обнаружения большинства коммерчески доступных секвенирующих платформ (около 2%).

Ученые пришли к выводу, что даже спустя достаточно длительное после трансплантации ГСК у реципиента не наблюдается проблемы клонального гемопоэза, что подчеркивает огромную регенеративную способность кроветворной системы человека.

Источник

Masumi Ueda Oshima et al. Characterization of clonal dynamics using duplex sequencing in donor-recipient pairs decades after hematopoietic cell transplantation. // Science Translational Medicine 16, eado5108 (2024). DOI: 10.1126/scitranslmed.ado5108

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0