Трансплантация органоида сетчатки восстановила ее дефект у макака

Лечение одной из форм разрыва сетчатки — макулярного отверстия — в ряде случаев требует трансплантации участков аутологичной сетчатки или амниотической оболочки. Однако такие трансплантаты неспособны восполнить недостаток фоторецепторов в поврежденном участке. Японские ученые пересадили макаку органоид сетчатки, полученный из эмбриональных стволовых клеток человека, и убедились, что такой способ закрытия макулярного отверстия восстанавливает нарушенное зрение.

Макулярное отверстие (МО) — это разрыв сетчатки в ее центральной области (в области макулы), приводящий к нарушению зрения, в особенности центрального. Основная причина образования МО — это витреомакулярная тракция, при которой стекловидное тело остается соединенным с сетчаткой только в области макулы, что вызывает «вытяжение» сетчатки стекловидным телом. Такая патология возникает вследствие возрастных изменений стекловидного тела, макулодистрофии, миопии высокой степени.

Стандартное лечение МО включает в себя витрэктомию (удаление стекловидного тела) с отслоением внутренней пограничной мембраны (слоя сетчатки, контактирующего со стекловидным телом) и газовой тампонадой витреальной полости (заполнение полости стекловидного тела газовой смесью). Однако такой терапии недостаточно при миопии или обширных макулярных отверстиях. В таких случаях дополнительно проводят трансплантацию лоскута мембраны хрусталика, амниотической оболочки человека или аутологичной сетчатки. Однако в центральной ямке — центре макулы— содержится большое количество колбочек, и такие трансплантаты не способны его восполнить.

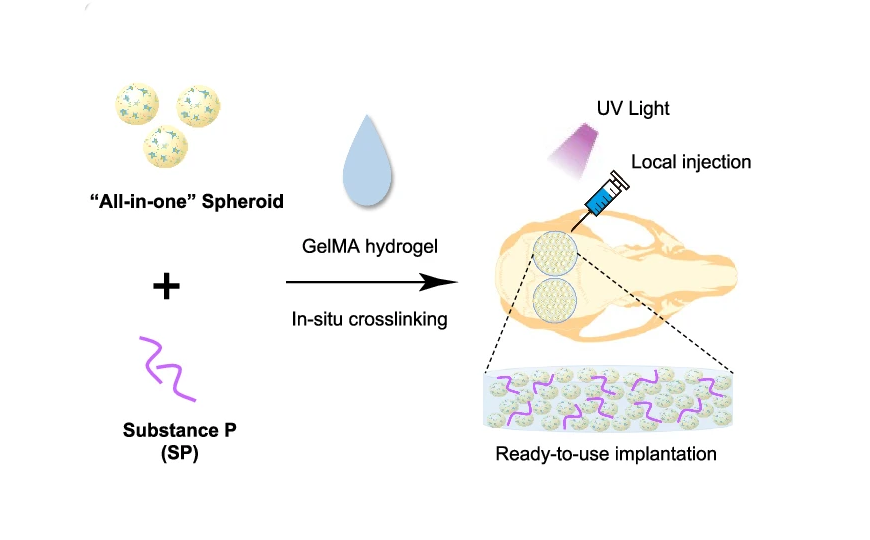

В поисках лучшей замены применяемым трансплантатам авторы опубликованного в Stem Cell Reports исследования предложили органоид сетчатки. Они пересадили такой органоид, полученный из человеческих эмбриональных стволовых клеток (ЭСК), японскому макаку.

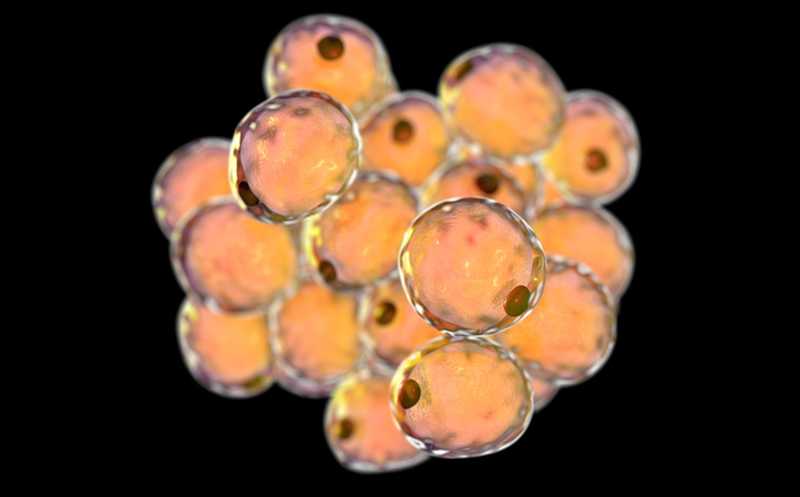

Исследователи использовали линию человеческих ЭСК, в которых флуоресцентный белок Venus экспрессируется под промотором гена Crx — фактора транскрипции фоторецепторов, участвующего в их дифференцировке). Также в этих клетках был нокаутирован ген Islet1, что снизило количество биполярных клеток, соединяющих палочки/колбочки с ганглионарными клетками сетчатки. Наличие биполярных клеток в трансплантируемой сетчатке снижает ее взаимодействие с тканями хозяина и, следовательно, эффективность трансплантации. Таким образом, клетки этой линии должны в меньшей степени дифференцироваться в биполярные клетки, а при дифференцировке в клетки-предшественницы фоторецепторов и зрелые фоторецепторы они будут экспрессировать Venus.

При получении органоидов сетчатки использовали SFEBq (serum-free culture of embryoid body-like aggregates with quick aggregation) — культивирование клеток в виде агрегатов без добавления сыворотки в культуру. В культуре SFEBq ЭСК спонтанно образуют везикулы, самоорганизующиеся в специфические ткани при соответствующей обработке. Для дифференцировки ЭСК в ткани сетчатки культуру обрабатывали рекомбинантным человеческим BMP4 (bone morphogenetic protein 4 — костный морфогенетический белок 4, фактор роста).

Эффективность дифференцировки оценивали по флуоресценции Venus (которая, как упоминалось выше, присутствовала в фоторецепторах). Полученные органоиды сетчатки нарезали на тонкие пластинки.

В качестве модели был взят японский макак, у которого по результатам тестов на фиксацию взгляда подозревали дефект сетчатки. После проведения оптической когерентной томографии (ОКТ) у макака выявили дефекты наружного ядерного слоя (один из слоев сетчатки) на обоих глазах. Но, поскольку на левом глазу дефект был очень незначительным, вмешательство проводили только в правом.

На правом глазу провели витрэктомию с отслоением внутренней пограничной мембраны и поместили подготовленную пластинку органоида сетчатки на обнаруженное макулярное отверстие. Операцию завершили проведением газовой тампонады витреальной полости.

Для предотвращения реакции отторжения трансплантата макаку давали циклоспорин (иммунодепрессант, снижающий активацию Т-клеток путем ингибирования белка кальциневрина).

Через месяц после операции макаку провели ОКТ и обнаружили заполнение трансплантатом макулярного отверстия. Спустя три месяца после операции провели флуоресцентную ангиографию и оценили автофлуоресценцию глазного дна. Выявленные в этих исследованиях Venus-положительные области подтвердили присутствие трансплантированных фоторецепторов в сетчатке. Также макак получил инъекцию стероидов на четвертом месяце после операции, поскольку исследователи заподозрили у него реакцию отторжения трансплантата.

Через 6 месяцев авторы провели тест на фиксацию обоих глаз (такой тест демонстрирует функциональное состояние макулы). Результаты были значительно лучше, чем результаты теста до проведения трансплантации.

Также макаку провели фокальную электроретинографию обоих глаз — этим методом оценивают возникновение электрических потенциалов в ответ на световой раздражитель. Результаты на правом глазу после операции были лучше, чем до трансплантации, однако хуже, чем на левом глазу.

На седьмом месяце после операции правый глаз извлекли для оценки состояния сетчатки. Иммуногистохимический анализ, проведенный на срезе глаза, выявил экспрессию цитоплазматического белка человеческих клеток и маркера фоторецепторов RCVRN, что говорит об успешном приживлении трансплантата. Также в трансплантированной сетчатке экспрессировался родопсин, что говорит о наличии палочек, и экспрессия опсинов OPN1LW/OPN1MW и OPN1SW, что означает наличие колбочек. Помимо этого, в трансплантате были обнаружены биполярные, амакриновые и горизонтальные клетки сетчатки. Электронная микроскопия среза подтвердила контакт трансплантата с сетчаткой, однако синаптических связей между ними не выявили.

Таким образом, пересадка органоида сетчатки, полученного из эмбриональных стволовых клеток, позволила закрыть макулярное отверстие и улучшила зрительные функции. Такой подход упрощает лечение макулярного отверстия, поскольку исключает необходимость пересадки участка периферической сетчатки и не требует дополнительного этапа подсадки клеток-предшественников колбочек в трансплантат. Однако авторы подчеркивают, что для подтверждения функциональных преимуществ сетчатки, полученной из ЭСК, необходимы дальнейшие исследования.

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0