У диатомовой водоросли обнаружен новый азотфиксирующий симбионт

Считалось, что среди морских микроорганизмов основной вклад в фиксацию азота вносят цианобактерии. Однако ученые из Австрии и Германии описали случай симбиоза диатомовой водоросли и ранее неизвестной азотфиксирующей бактерии, получившей название Candidatus Tectiglobus diatomicola. Она не относится к цианобактериям, а входит в порядок Rhizobiales. По оценкам авторов, ее роль в обеспечении азотом морских биосистем весьма значительна.

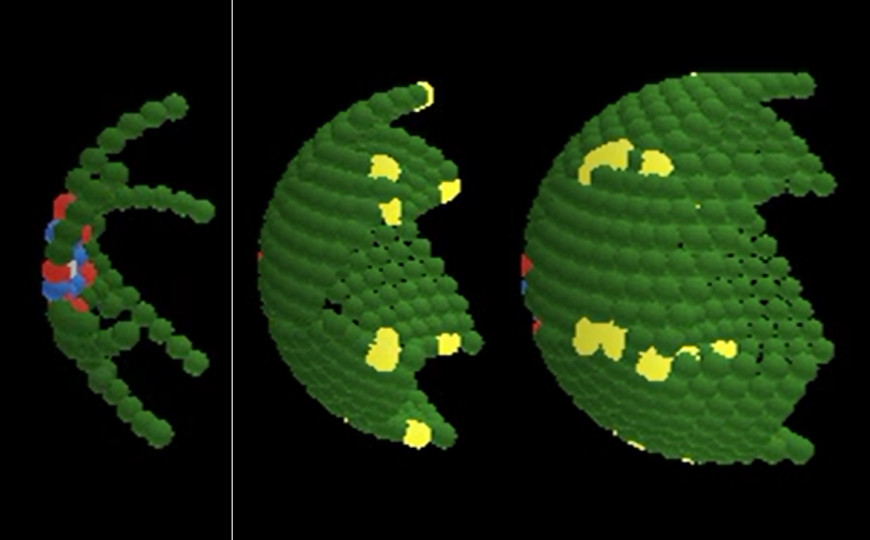

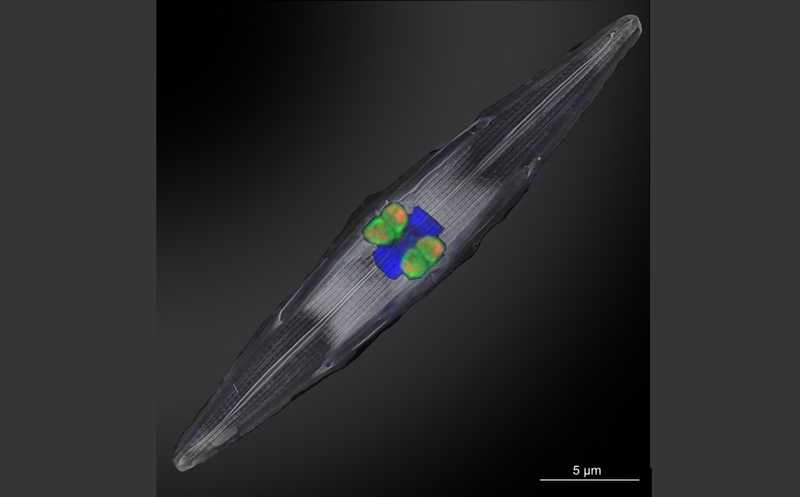

Клетка диатомовой водоросли с симбионтами. Азотфиксирующие бактерии окрашены оранжевым и зеленым, ядро хозяина — синим.

Credit:

Mertcan Esti/Max Planck Institute for Marine Microbiology | Пресс-релиз

В морях и океанах фиксацией атмосферного азота занимаются цианобактерии, хотя гены, кодирующие нитрогеназу — ключевой фермент азотфиксации — присутствуют в геномах многих бактерий и архей. Однако в значительной части Мирового океана численность азотфиксирующих цианобактерий недостаточно высока, чтобы обеспечивать локальную биомассу азотом, и остается неясным, кто же это делает. Кроме цианобактерий, фиксировать азот в океане могут различные некультивируемые протеобактерии, кодирующие нитрогеназу. Среди них наиболее многочисленна бактерия, известная как gamma-A, — ее так назвали, поскольку последовательность ее гена nifH, кодирующего нитрогеназу, указывала на принадлежность к гаммапротеобактериям. Этот микроорганизм, активно экспрессирующий nifH, встречается почти повсеместно, хотя было неизвестно, действительно ли он фиксирует азот. Авторы новой статьи, опубликованной в Nature, показали, что загадочный азотфиксатор — это симбионт диатомовой водоросли, и предложили для него название Candidatus Tectiglobus diatomicola.

Сотрудники Института морской микробиологии Макса Планка (Бремен, Германия) отправились в экспедицию в январе-феврале 2020 года. Они собрали сотни литров морской воды в тропической зону Северной Атлантики, где происходит фиксация примерно 20% азота всего Мирового океана, причем на долю цианобактерий приходится около половины этого значения. Метагеномный анализ показал, что в этих водах присутствует и гетеротрофный фиксатор азота gamma-A. Последовательности nifH, относящиеся к gamma-A, присутствовали только во фракции частиц диаметром более 3 мкм, что указывало на его тесную связь с другим организмом. Но хотя по последовательности nifH gamma-A относится к гаммапротеобактериям, последовательность 16S рРНК, а также филогенетический анализ всего генома указывали на его близость к альфапротеобактериям семейства Hyphomicrobiaceae, которое входит в порядок Rhizobiales. К этому порядку принадлежат и хорошо известные наземные симбиотические бактерии, обитающие в клубеньках бобовых.

Авторы работы заключили, что gamma-A – это альфапротобактерия, которая посредством горизонтального переноса генов от гаммапротеобактерии получила ген, кодирующий нитрогеназу. Новооткрытая бактерия получила название Candidatus Tectiglobus diatomicola. От своих ближайших родственников она отличается маленьким размером генома и низким GC-составом, что характерно для эндосимбионтов.

Клетки Ca. Tectiglobus diatomicola обнаруживаются только внутри клеток диатомовых водорослей, чаще всего вблизи центрально расположенного ядра. Иногда в клетках-хозяевах встречается до восьми эндосимбионтов. Хозяин Ca. Tectiglobus diatomicola — пеннатная диатомея Haslea из семейства Naviculaceae. Находясь в клетках диатомеи, Ca. Tectiglobus diatomicola фиксирует азот до аммония: в ее геноме есть все гены, необходимые для этого процесса. У нее также есть гены, кодирующие ферменты гликолиза и цикла Кребса. На среде, содержащей сахара как источник углерода, она расти не может из-за низкой скорости гликолиза. Тем не менее активная транскрипция некоторых генов, кодирующих ферменты цикла Кребса, позволяет ей выживать на среде с дикарбоновыми кислотами. Детальный подсчет показал, что диатомея отдает своему эндосимбионту примерно 1% фиксированного CO2. Помимо перечисленных особенностей метаболизма, Ca. Tectiglobus diatomicola не способна синтезировать de novo ряд аминокислот и витаминов.

Ученые подтвердили, что Ca. Tectiglobus diatomicola поставляет своему хозяину аммоний, а взамен получает дикарбоновые кислоты для цикла Кребса. Это напоминает симбиоз бобовых растений и клубеньковых бактерий и отличается от симбиоза водоросли и цианобактерии, где оба партнера способны к фотосинтезу.

Терминальная оксидаза дыхательной цепи Ca. Tectiglobus diatomicola (фермент, переносящий электроны к конечному акцептору) приспособлена к дыханию при низком уровне кислорода, причем ее транскрипция падает, когда бактерия попадает в среду с высоким уровнем кислорода, как у поверхности океана. Клубеньковые бактерии наземных растений также приспособлены к гипоксии; по-видимому, клетки хозяина ограничивают доступ кислорода к симбионту, чтобы контролировать их рос и оптимизировать азотфиксацию.

Способность Ca. Tectiglobus diatomicola фиксировать азот была окончательно подтверждена отслеживанием изотопа 15N из молекулярного азота 15N2 с помощью nanoSIMS (nanoscale secondary ion mass spectrometry). Оказалось, что симбионт фиксирует в 100 раз больше азота, чем нужно ему самому. Одновременно была подтверждена передача углерода 13C от хозяина симбионту.

По мнению авторов, фиксацией азота в океане, помимо цианобактерий и Ca. Tectiglobus diatomicola, могут заниматься и другие гетеротрофные бактерии, существующие как эндосимбионты диатомей или других одноклеточных водорослей. Основываясь на предполагаемом возрасте семейства Hyphomicrobiaceae (более 1000 млн. лет), ученые пришли к выводу, что среди Rhizobiales азотфиксирующие клубеньковые бактерии появились гораздо позже (около 100 млн лет назад), чем морские азотфиксирующие симбиотические бактерии. Они также высказали предположение, что Ca. T. diatomicola находится на ранних стадиях эндосимбиоза со своим хозяином и в итоге может стать органеллой, подобно азотфиксирующей цианобактерии UCYN-A в клетке водоросли Braarudosphaera (о них мы недавно писали).

Согласно подсчетам авторов, открытые ими бактерии играют решающую роль в поддержании продуктивности морской среды, и в этом они тоже сходны с наземными азотфиксаторами. Первый автор статьи Бернард Чичко предположил, что эти бактерии могут найти применение в сельскохозяйственной инженерии: «Небольшой размер и органеллоподобная природа морских Rhizobiales указывают на то, что когда-нибудь они могут стать ключевым кандидатом для создания азотфиксирующих растений».

У эукариот впервые описаны азотфиксирующие органеллы — нитропласты

Источник

Tschitschko, B., et al. Rhizobia–diatom symbiosis fixes missing nitrogen in the ocean // Nature, 2024, DOI: 10.1038/s41586-024-07495-w

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0