У тигров, находящихся в частном владении, инбридинг не сильнее, чем у диких

Исследователи из США сравнили геномы тигров, принадлежавших частным лицам и организациям, с геномами шести подвидов диких тигров. В неволе тигров давно уже больше, чем в дикой природе. Тем не менее их генетическое разнообразие не шире, однако и от инбридинга они страдают не больше своих диких родственников. Авторы исследования также создали референсную панель, которая поможет в идентификации жертв браконьеров по данным секвенирования ДНК из шкур и костей.

Для изучения животных, находящихся под угрозой исчезновения, активно применяют секвенирование геномов. Однако мало кто обращает внимание на тех особей, которые содержатся в неволе, особенно в частном владении. Проблема незаконного содержания редких животных обычно вызывает только негативные ассоциации. Однако, например, тигров (Panthera tigris) в природе осталось всего 15–20 тысяч, а в неволе их примерно в пять раз больше. Лишь немногие из этих тигров (около 1%) находятся в аккредитованных учреждениях, которые при разведении животных стараются поддерживать генетическое разнообразие, учитывают деление на подвиды и т.п. Практически не изучены генетические характеристики тигров, которые принадлежат частным лицам и организациям.

Исследовать этот вопрос решили ученые из Стэнфордского университета вместе с коллегами из Индии и Израиля. В США торговля крупными хищниками семейства кошачьих и их содержание до недавнего времени регулировались очень мало. (Закон «О безопасности больших кошек» вступил в силу 20 декабря 2022 года; с этого момента запрещено держать тигров в качестве домашних животных, на их содержание, разведение и продажу наложены ограничения.) Представлялось вполне вероятным, что уровень инбридинга среди таких животных высок. На это могло повлиять в том числе предпочтение владельцами определенных фенотипов — например, чисто белых или белых полосатых животных, которые встречаются среди диких бенгальских тигров.Ученые провели полногеномное секвенирование более ста особей, изъятых из незаконного владения и находящихся в заповедниках. Данные секвенирования для диких представителей всех шести существующих на данный момент подвидов тигра взяли из базы данных NCBI. Всего исследовали геномы более 250 животных.

Сравнение геномов показало, что предками особей из неволи не были представители какого-то одного подвида — скорее всего, их постоянно скрещивали с дикими животными. Среди предков спасенных тигров преобладали амурский и бенгальский подвиды, хотя отдельные особи существенно различались по вкладу тех или иных подвидов в их геномы.

Чтобы ответить на вопрос, может ли такая популяция стать источником генетического разнообразия для диких, претерпевших много событий бутылочного горлышка, исследователи сравнили число сайтов, несущих разные аллели у тигров в неволе и фиксированных у диких особей, и оценили гетерозиготность каждого генома и общее разнообразие. Данный анализ не показал существенной разницы между дикой и содержащейся в неволе популяции. Таким образом, тигры в неволе не могут рассматриваться как резервуар уникального генетического разнообразия — эта популяция содержит только то разнообразие, которое присутствует в природе.

Уровни инбридинга исследовали несколькими методами, включая участки гомозиготности (ROH), идентичные по происхождению участки (identity-by-descent, IBD). Коэффициенты инбридинга, рассчитанные из данных об однонуклеотидных полиморфизмах (SNP) и протяженности гомозиготных участков, существенно не отличались у диких популяций и содержащихся в неволе тигров, более того, у амурских тигров ситуация с инбридингом была хуже.

По количеству потенциально вредных генетических вариантов спасенные тигры оказались близки к амурским тиграм, причем их было значительно меньше, чем у других подвидов.

Наконец, авторы разработали инструмент для ДНК-идентификации изъятых шкур и костей тигров, который поможет бороться с браконьерством, незаконным разведением и торговлей. Кости и шкуры часто содержат небольшие количества ДНК, поэтому была создана референсная панель, подходящая для анализа данных секвенирования с низким покрытием. Она позволяет идентифицировать особей и определять их происхождение. Авторам удалось подтвердить, что данных полногеномного секвенирования с ультранизким покрытием 0,25х достаточно для решения поставленной задачи. Секвенирование с низким покрытием часто применяется при генотипировании. Это более точная и выгодная альтернатива существующим методам ДНК-идентификации, основанным на анализе SNP или микросателлитных последовательностей.

Первый автор статьи, Элли Армстронг, сравнила разработанную ими панель с подходом к анализу человеческого генома компании 23andMe, которая оказывает услуги в области потребительской генетики: «Эта технология обычно используется “для развлечения” применительно к людям, чтобы узнать больше о вашем генетическом происхождении, но мы можем использовать геномику очень серьезно, чтобы помочь нашим популяциям диких животных процветать в дикой природе и уберечь их от эксплуатации». Помимо идентификации костей и шкур, можно будет определить среди тигров, содержащихся в неволе, тех, которые не имеют смешанного происхождения, следовательно, их можно выпустить в местах обитания именно того подвида, к которому они принадлежат.

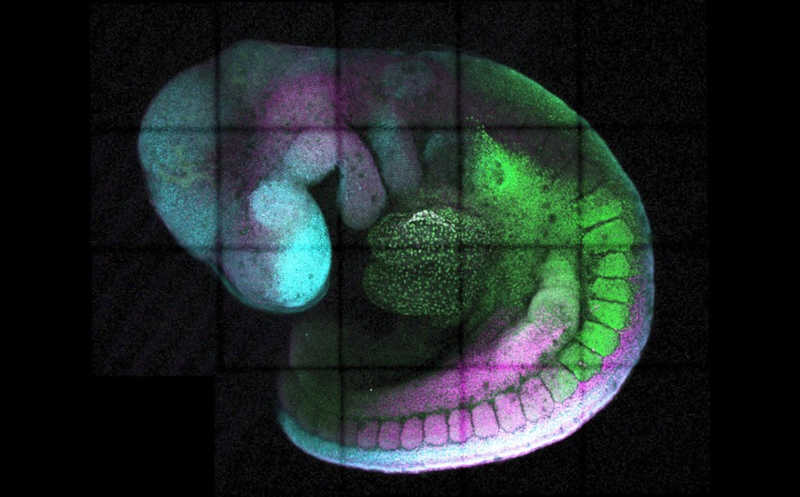

Инбредная депрессия особенно сильно влияет на малые изолированные популяции бенгальских тигров

Источник

Armstrong, Е.Е., et al. Unraveling the Genomic Diversity and Admixture History of Captive Tigers in the United States // PNAS 121 (39). e2402924121 (2024), September 19, 2024. DOI: 10.1073/pnas.2402924121

Текст препринта на biorXiv

Цитата по пресс-релизу

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0