Ученые нарушили синтез белка у малярийного плазмодия

Международная группа ученых использовала аминоацил-тРНК-синтетазы (АРСазы) в качестве новых мишеней для лечения малярии. Терапевтическая молекула ML901 имитирует аденозин-5’-монофосфат, она связывается с тирозин-АРСазой малярийного плазмодия и блокирует ее дальнейшую работу. ML901 негативно влияет на все стадии жизненного цикла паразита и работает в наномолярных концентрациях. Селективность нового соединения к АРСазе плазмодия объясняется структурными особенностями фермента паразита.

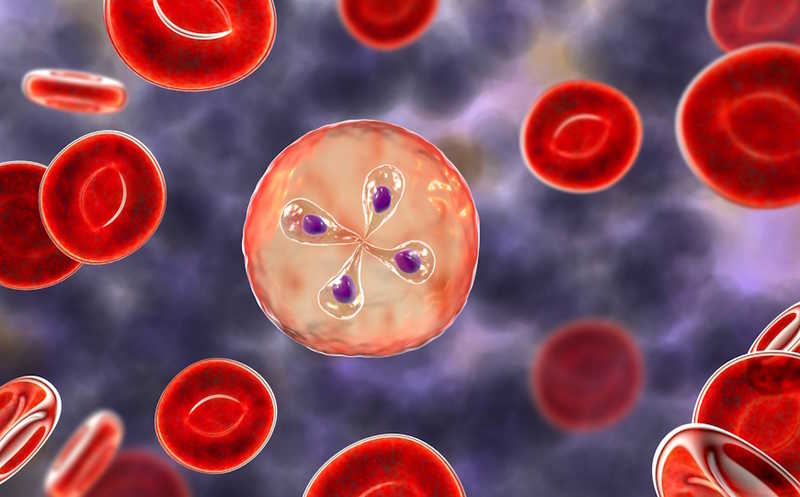

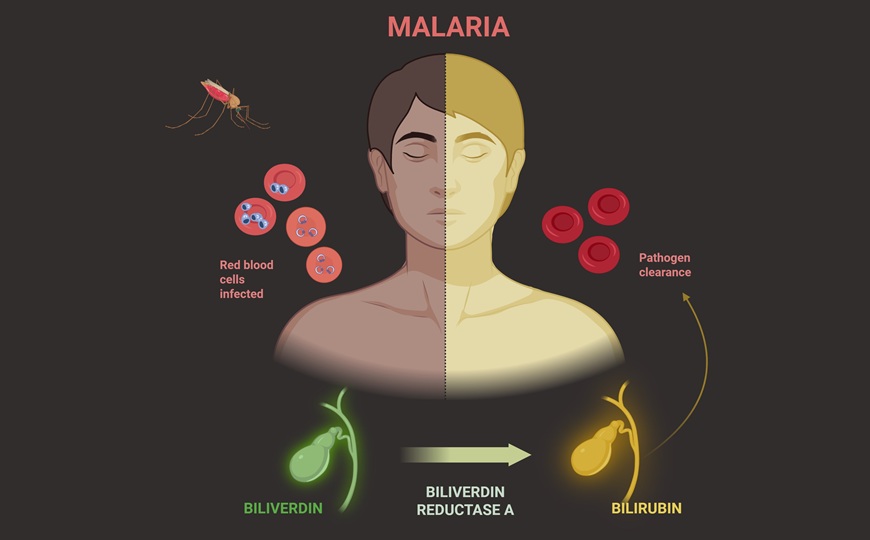

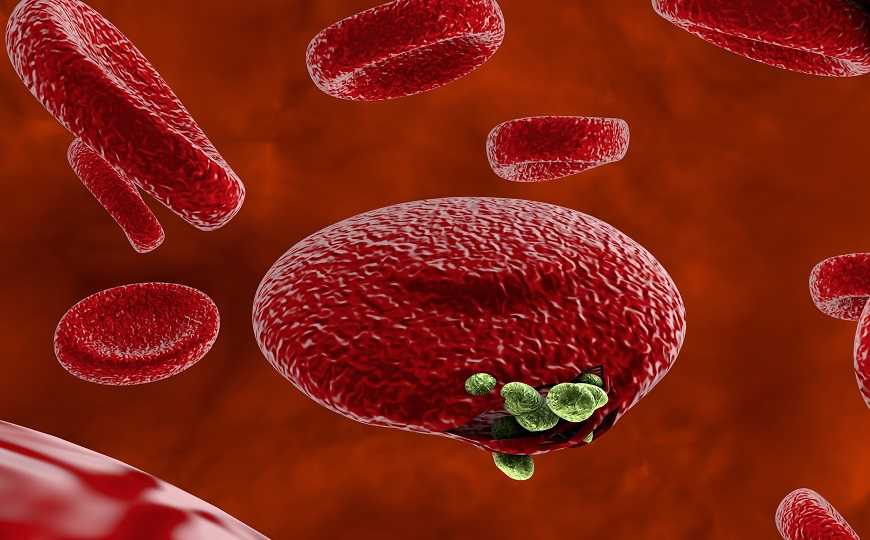

Малярия — это заболевание, вызываемое простейшими паразитами рода Plasmodium; причина смерти 600 тысяч человек в год. В Африке выявляют случаи резистентности малярийного плазмодия к артемизину — классическому препарату для лечения этой болезни. В странах Азии же в 50% случаев комбинированная терапия с использованием артемизина не приводит к желаемому результату. На фоне этих данных поиск новых лекарственных молекул и терапевтических мишеней — актуальная задача ученых.

Научные коллективы из Австралии, Великобритании, Швейцарии и США нашли вещество, нацеленное на принципиально новые молекулярные мишени паразита — аминоацил-тРНК-синтетазы (АРСазы).

В качестве исходного соединения авторы выбрали аденозин-5’-сульфамат (AMS). Оно принадлежит к группе нуклеозид-сульфаматов и имитирует аденозин-5’-монофосфат. Цитотоксичность этого соединения для P. falciparum была схожа с таковой для дигидроксиартемизинина (IC50_72h =1,8 нМ).

Известно, что нуклеозид-сульфаматы ингибируют ферменты, активирующие убиквитин-подобные белки (E1). В то же время нуклеозид-сульфаматы токсичны и для бактерий, у которых E1 нет. Значит, у них должен быть еще и другой механизм действия.

Обработка клеток плазмодия AMS приводила к фосфорилированию eIF2a — это метка стресса из-за неправильно свернутых белков или обилия тРНК, не связанной с аминокислотами. АРСазы относятся к той же группе ферментов, что и E1. Исходя из родства двух ферментов, ученые предположили, что AMS действуют на АРСазы так же, как и на белки E1. Они посчитали, что фермент катализирует формирование конъюгата AMS-аминокислота из субстрата тРНК-аминокислота.

В подтверждение ученые провели масс-спектрометрию клеток HeLa и зараженных красных кровяных телец. После обработки AMS в обоих образцах они обнаружили конъюгаты аминокислот с AMS, однако в культуре HeLa их разнообразие было меньше.

Первоначальное соединение было очень токсичным для клеток млекопитающих, поэтому ученые сконцентрировались на поиске более селективного аналога. Они провели скрининг 2314 сульфаматов и определили несколько соединений, которые в тысячу раз избирательнее, чем AMS. Вместо аденозина в структуре этих соединений присутствовал пиразолпиримидин. Для дальнейших исследований ученые выбрали молекулу ML901. Она демонстрировала такую же активность против P. falciparum, как и дигидроксиартемизинин.

Авторы изучили фармакодинамические свойства ML901 на иммунодефицитных мышах, которым пересадили зараженные человеческие красные кровяные тельца. Они обнаружили очень хорошее всасывания препарата и уменьшение уровня паразитов в крови до базового значения.

Оказалось, что ML901 селективно связывается с тирозином (Tyr), а тирозин-АРСаза — его таргет в P. falciparu. С помощью дифференциальной сканирующей флуориметрии ученые выяснили, что для стабильного взаимодействия с белком сульфамату требуются все три компонента обычной реакции: АТФ, Tyr и конъюгат тРНК-Tyr. Это лишний раз подтверждает предложенный учеными механизм действия сульфаматов.

Ученые пришли к выводу, что только фермент малярийного плазмодия способен катализировать образование такого конъюгата. По их наблюдениям, ML901 мало влиял на активность человеческого фермента, однако соединение ML901-Tyr ингибировало его работу.

Избирательность нового соединения определяется различием в структуре тирозин-АРСазы человека и плазмодия. Ученые получили комплексы ML901 и его конъюгатов с человеческим белком, белком P. falciparum дикого типа и белком штамма P. falciparum, который был менее чувствителен к препарату. Они обнаружили, что в одной из субъединиц АРСазы плазмодия дикого типа петля рядом с активным сайтом была менее подвижна. В структуре человеческого белка и белка из резистентного штамма такого не наблюдалось. Исследователи предположили, что именно эта структурная особенность позволяет реализовать механизм ингибирования ML901 и определяет селективность молекулы в отношении паразитического фермента.

Таким образом, исследователи нашли новую терапевтическую молекулу для лечения малярии. Соединение ML901 относится к группе сульфаматов, оно селективно связывается с АРСазой паразита и ингибирует его благодаря особой структуре фермента. ML901 потенциально может убивать и другие патогены — структурная особенность АРСазы плазмодия может сохраняться для всей группы Apicomplexa, к которой также относятся известные паразиты кинетопластиды.

Источник

Stanley C. Xie, et al. Reaction hijacking of tyrosine tRNA synthetase as a new whole-of-life-cycle antimalarial strategy. // Science. 2022. DOI: 10.1126/science.abn0611

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0