В участках аорты, подверженных образованию аневризмы, изменен транскриптом эндотелия

Ученые из Германии разработали метод, позволяющий изолировать и анализировать эндотелиальные клетки аорты. С его помощью они обнаружили, что гетерогенность экспрессии генов у здоровых мышей может указывать на локализацию и патофизиологические изменения при формировании аневризмы аорты — ее патологического расширения.

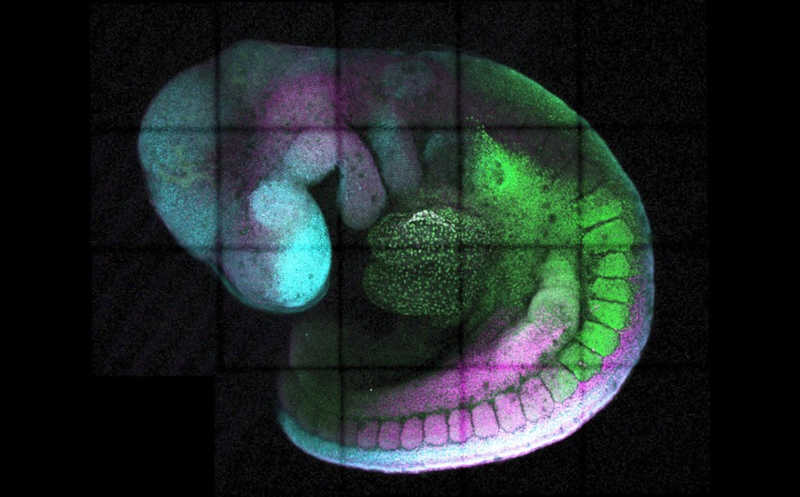

Аневризма в восходящей дуге или брюшной аорте в мышиной модели.

Credit:

Angiogenesis (2024). DOI:

10.1007/s10456-024-09933-9 |

CC BY

Аневризма аорты — патологическое состояние, при котором происходит расширение аорты, в конечном итоге приводящее к истончению стенок и разрыву сосуда. Аневризмы аорты можно разделить на два типа по их местоположению: абдоминальные аневризмы аорты развиваются ниже диафрагмы, тогда как грудные аневризмы аорты чаще всего находятся в корне аорты или восходящей дуге аорты. Абдоминальные аневризмы характерны для индустриализированных стран и ассоциированы с другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, тогда как грудные аневризмы обычно возникают в контексте генетических заболеваний, таких как синдром Марфана или синдром Лойса-Дитца. Из-за различий в эмбриональном развитии абдоминальные и грудные аневризмы имеют разную патофизиологию. Поскольку абдоминальные аневризмы характеризуются дегенерацией стенки аорты, ученые ранее сосредотачивались на изменениях гладкомышечного слоя и внеклеточного матрикса. Однако недавние исследования показывают, что абдоминальные аневризмы аорты связаны с эндотелиальной дисфункцией. Более того, было показано, что эндотелиальные клетки (EC) проявляют выраженную гетерогенность в разных органах, а также существует специфическая гетерогенность вдоль сосудистого дерева в пределах одного и того же органа.

Основываясь на этих данных, ученые из Германии предположили, что региональная гетерогенность EC в здоровой аорте может влиять на предрасположенность определенных участков к формированию абдоминальных аневризм. Используя модифицированный метод «Häutchen» (он позволяет отделять поверхностные клеточные слои от многоклеточных тканей благодаря их адгезии к покровным стеклам) для изоляции EC из определенных сегментов аорты мышей, а также секвенирование РНК, ученые продемонстрировали выраженную транскриптомную гетерогенность между различными участками вдоль здорового аортального дерева, а также дифференциальную экспрессию генов, связанных с ремоделированием внеклеточного матрикса (ECM), ангиогенезом и воспалением, на участках, предрасположенных к развитию абдоминальных аневризм.

Сначала ученые проанализировали EC из различных участков аорты здоровых мышей C57BL/6. При помощи модифицированного метода "Häutchen" и анализа данных секвенирования РНК исследователи смогли идентифицировать EC в интиме и медии/адвентиции аорты. Интересно, что подавляющее большинство изолированных клеток с эндотелиальной стороны всех сегментов аорты экспрессировали CD31 (эндотелиальный маркер).

Затем исследователи сравнили количество дифференциально экспрессируемых генов в EC, полученных из различных участков здоровой аорты мышей, и обнаружили, что их количество возрастает с увеличением расстояния между соответствующими сегментами аорты. Анализ восходящей дуги и брюшной аорты показал, что генетические сигнатуры сильно определяются их развитием: в восходящей аорте EC продемонстрировали активацию экспрессии маркеров и регуляторов нервного гребня. Аналогично, ученые обнаружили повышение экспрессии генов, участвующих в развитии и функции сердца и морфогенезе клапанов, а также в эпителиально-мезенхимальном переходе (EMT). В EC из брюшной аорты при этом возрастал уровень экспрессии гомеобоксных генов (Hox 5–10), которые способствуют развитию этой части аорты. Хотя большинство этих маркеров развития ранее были выявлены в гладкомышечных клетках, иммунофлуоресцентная окраска показала, что они экспрессируются как в гладкомышечных клетках, так и в CD31+ EC аорты, подтверждая изначальную гипотезу о роли эндотелиальных клеток в патофизиологии.

Ученые сравнили экспрессию генов здоровых EC, полученных из участков, предрасположенных к образованию аневризмы — корня аорты и восходящей дуги — с другими сегментами аорты и выявили несколько дифференциально экспрессированных генов. В восходящей дуге аорты наблюдалась повышенная экспрессия маркеров нервного гребня/развития сердца (Cdh11, Hand2, Sall1) и пониженная экспрессия генов, характерных для развития дистальной аорты (Hoxa7, Hoxb9). Интересно, что гены, дифференциально экспрессированные в EC восходящей дуги, демонстрировали проангиогенную сигнатуру. Аналогично, сравнение экспрессии генов восходящей и нисходящей дуг выявило повышенную экспрессию проангиогенных генов в восходящей дуге аорты. Тогда как в брюшной аорте была увеличена экспрессия маркеров связывания ECM, ангиогенеза и иммунного ответа. В совокупности эти данные говорят о том, что эндотелий сильно изменен в участках, подверженных образованию аневризмы, что можно проследить по дифференциальной экспрессии генов в EC.

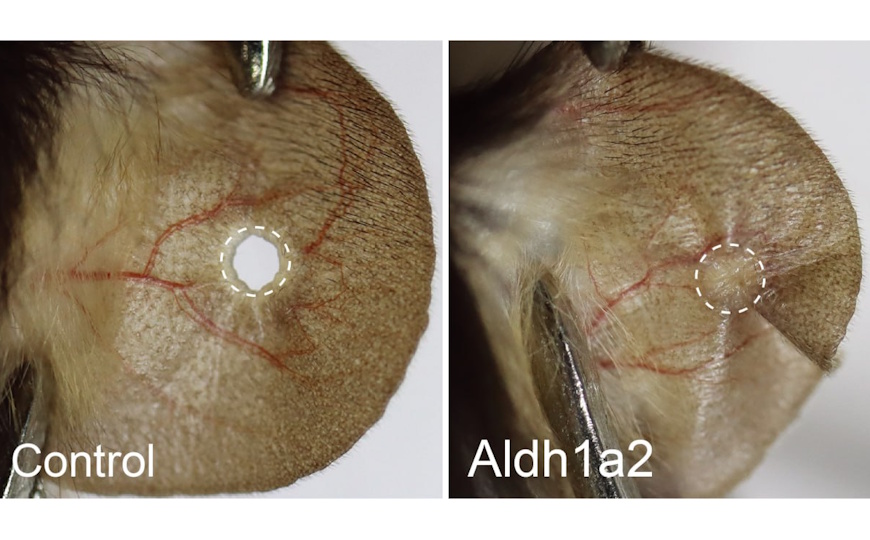

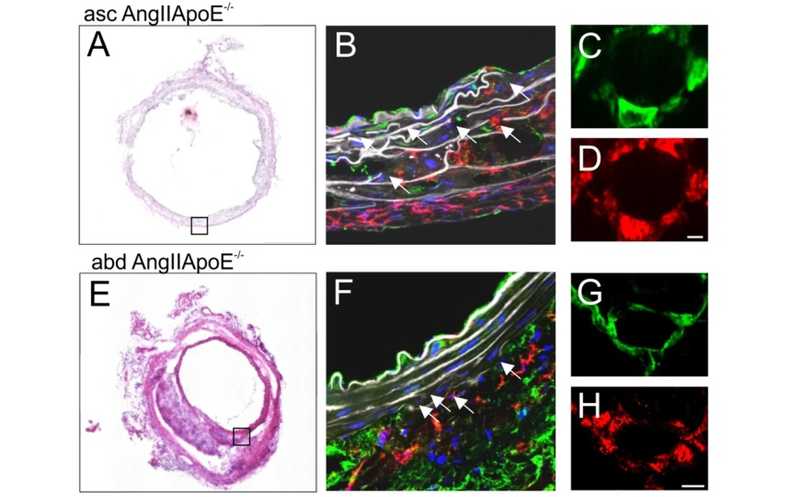

Сравнение аневризм в восходящей дуге и брюшной аорте, полученных из модели аневризмы AngII ApoE−/− на 14-й или 28-й день, с теми же участками у контрольных животных (ApoE−/− мышей без введения AngII), выявило аневризмы у большинства мышей AngII ApoE−/− в соответствующих местах (7/9 восходящих, 8/9 брюшных), которые также могли быть обнаружены с помощью ультразвукового исследования. Гистологический анализ также подтвердил увеличение просвета и образование аневризм в восходящей дуге и брюшной аорте.

Таким образом, гетерогенность сигнатур экспрессии генов в эндотелиальных клетках у здоровых мышей указывает на локализацию и патофизиологические изменения формирования аневризмы аорты и может в будущем использоваться для ранней диагностики заболевания у пациентов.

Внутричерепную аневризму можно диагностировать по транскриптому крови

Источник

Brückner, A., et al., Site-specific genetic and functional signatures of aortic endothelial cells at aneurysm predilection sites in healthy and AngII ApoE−/− mice. // Angiogenesis (2024). DOI: 10.1007/s10456-024-09933-9

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0