Михаил Островский: «Пусть всегда будет солнце!»

Михаил Аркадьевич Островский, академик, заместитель академика-секретаря, руководитель секции физиологии Отделения физиологических наук РАН, Президент физиологического общества им. И.П. Павлова рассказывает о времени, о себе, о людях, с которыми шел по жизни, и о науке, которой занимается.

Я родился 22 февраля 1935 г. в Ленинграде. Потом была война. Ленинград и война, я думаю, определили жизнь.

Весь этот джаз

Отец, будущий композитор Аркадий Островский, в тридцатые годы играл в небольшом, но довольно известном Ленинградском джаз-оркестре под управлением Эмиля Кемпера. В Интернете про музыкантов этого джаза в том числе сказано: «Аркадий Островский (аккордеон и аранжировка)».

Молодой Аркадий Островский с аккордеоном в джазе Утесова. Вероятно, концерт в послевоенное время

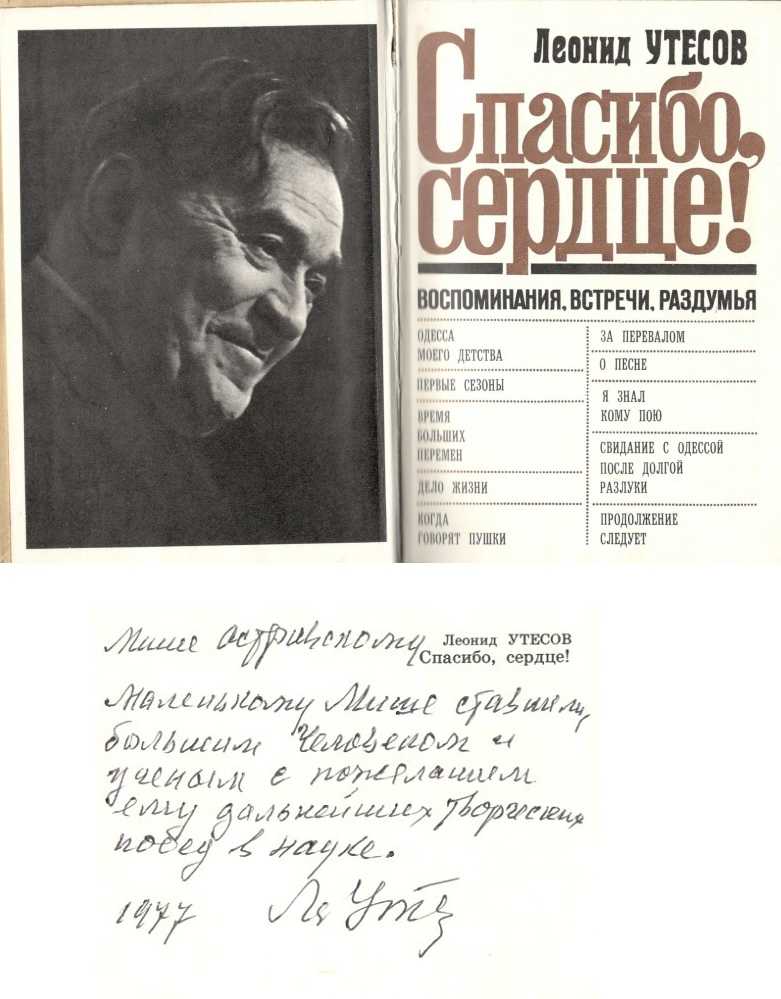

Молодой Аркадий Островский с аккордеоном в джазе Утесова. Вероятно, концерт в послевоенное времяДействительно, он был отличным джазовым пианистом, аккордеонистом и блестящим аранжировщиком. В 1939-м Аркадия Островского взял в свой знаменитый джаз Леонид Осипович Утесов. В жизни нашей семьи Утесовы – он сам, его жена Елена Осиповна и дочь Эдит (для меня «тетя Дита») — играли огромную роль. Меня, школьника, «подбрасывали» к ним, когда отец и мать уезжали на гастроли. До конца жизни Леонид Осипович не забывал обо мне. Когда в 1976 году вышла его книга воспоминаний «Спасибо, сердце», он мне ее почти сразу подарил с трогательной надписью.

«Маленькому Мише, ставшему большим человеком и ученым...» 1977. Л. Утесов

«Маленькому Мише, ставшему большим человеком и ученым...» 1977. Л. Утесов

Утесов ценил отца не только как пианиста и виртуозного аккордеониста. Можно найти в Интернете видео концерта джаза Утесова, где молодой, красивый, улыбающийся Аркадий Островский играет на аккордеоне. Но он еще был очень нужен Утесову как оркестровщик. Когда Утесову приносили клавиры новых песен — Блантер, Соловьев-Седой, Фрадкин, композиторский ряд можно продолжить, — то оркестровал эти песни отец. Его аранжировки были потрясающими. А музыканты джаза их с удовольствием и мастерски исполняли. Вот какой у меня недавно был случай. Как наследника отцовских авторских прав меня попросили дать разрешение на исполнение песни «Бомбардировщики». Я говорю, нет у композитора Аркадия Островского такой песни. Нет, говорят, в Интернете написано, что это его песня. А на самом-то деле это известнейшая песня американских летчиков Второй мировой войны. И композитор ее — Джимми Макхью. А отец эту песню для джаза Утесова только оркестровал. Но это была такая блестящая оркестровка, что получилось как бы оригинальное произведение. И песню приписали ему. «Бомбардировщики» совершенно замечательно дуэтом пели Леонид Осипович и его дочь Эдит Утесова. В конце и довольно долго после войны песня эта была невероятно популярна, особенно вот эти строчки:

Бак пробит, хвост горит, но машина летит

На честном слове и на одном крыле.

Поэты Болотин и Сикорская перевели текст песни прекрасно и почти дословно, заменив по понятным причинам лишь последнее слово в последней строчке «Comin' in on a wing and a prayer» — слово a prayer (молитва) на благонадежное «честное слово». Если кто помнит, в фильме «Место встречи изменить нельзя» команда капитана Жеглова едет на задание в стареньком автобусе и поет «Бомбардировщики». С будущей женой — эстрадной танцовщицей Матильдой отец познакомился случайно. Заболел его приятель, и тот попросил отца поаккомпанировать ей на репетиции. С этого все началось. У Матильды оказался сильный характер, и она командовала сначала отцом, а потом и мною. Тихон Николаевич Хренников недаром называл ее «главной Матильдой Советского Союза». Сейчас композитора Аркадия Островского знают в основном по «Пусть всегда будет солнце!», «Спят усталые игрушки», «Песня остается с человеком», «А у нас во дворе» в исполнении Иосифа Кобзона, «Вокализу» в исполнении Эдуарда Хиля. Хотя довольно часто звучат и другие его песни. В общем-то, Аркадий Островский, слава богу, не забыт.

Времена не выбирают

Мое поколение — военное и послевоенное. По Александру Кушнеру: «Времена не выбирают, в них живут и умирают». Я пока живу и умирать не собираюсь. Наши «времена» сделали нас весьма жизнестойкими.

Я — блокадный ребенок. Всю блокаду был в Ленинграде. Мы эвакуировались в первых числах июня 1943-го, когда блокада была уже прорвана. Переплывали на катерах по Ладожскому озеру. Катеров было довольно много. На одних люди, на других — вещи. Так распорядились военные. Вещи – это, в основном, были тюки. Тюк — это простыня, которую расстилали, клали на нее самое необходимое, и потом завязывали в узел. Сколько поместится, столько поместится. Каждая семья могла взять один такой тюк. Катера все вместе по команде поплыли. И когда они доплыли почти до середины озера, налетели самолеты и стали бомбить и строчить из пулеметов. Моя тетя повалила меня на палубу и закрыла своим телом. Одна бомба упала совсем рядом, попала в катер с вещами, и он потонул. А наш катер переплыл на другой берег. Как говорится, бог спас!

На другом берегу уже были походные кухни и стояли поезда с товарными вагонами — теплушки. Недели три, если не больше, мы в этих теплушках ехали, вернее тащились, в Новосибирск. Как ехали — это отдельная, трудная история. В Новосибирске жили эвакуированные семьи джаза Утесова, в том числе Островский с женой. Мы с тетями — сестрами моей мамы — к ним и ехали.

Сам же джаз мотался по фронтам. Они давали иногда по два концерта в день, часто на передовой и часто сценой для концерта служили два-три сдвинутых грузовика с откинутыми бортами. У меня сохранились письма отца с разных фронтов. Вот строчки из одного из них, обратный адрес — полевая почта: «Сейчас сижу в палатке, в лесу. Чувствую себя великолепно. Посвежел на чистом воздухе. Наша поездка на этот раз проходит, в общем, спокойно. Сижу, пишу очередную оркестровку. Сейчас выезжаем дальше. Машины ждут…»

А вот другие строчки из военной связки писем, что хранилась в нашем большом, старом темно-зеленом чемодане. Отец купил новый аккордеон. Покупка эта была большим событием. Вот что он пишет: «…Мы опять должны в кассу взаимопомощи. Но об этом не жалею. Я приобрел аккордеон большой ценности и важности. На фронте он просто необходим. Мы не возим с собой роялей…»

А вот фотография, на которой утесовским музыкантам (отец в клетчатой куртке) показывают самолет «Веселые ребята», построенный на собранные ими деньги. С фронтовых гастролей джаз ненадолго возвращался в Новосибирск.

Самолет «Веселые ребята», построенный на деньги, собранные джазом Утесова

Самолет «Веселые ребята», построенный на деньги, собранные джазом Утесова

В первый класс я пошел в деревне Писаревка на окраине Новосибирска. Как эвакуированные мы снимали комнату в простой деревенской избе. Очень милые люди нас приняли. Были добры. Жалели нас. В школе — это тоже была большая изба — мы старательно выводили в прописях на серой бумаге железным чернильным пером, обмакивая его в непроливашку, буквы и цифры. Это тогда называлось чистописанием. Бумага промокала, но другой не было. И еще, на уроках мы заучивали стихотворения. Вот это помню до сих пор:

Травка зеленеет,

Солнышко блестит;

Ласточка с весною

В сени к нам летит.

Деревня Писаревка, первый класс – это было счастье.

До войны в Ленинграде мы жили на 5-й Советской, дом 9, квартира 11. Это была большая квартира, где жили все вместе – большая семья по линии матери. Дом стоит до сих пор.

Дедушка и бабушка всё ждали сына, а у них было пятеро дочерей, одна из них — моя мама. Когда я родился, это было великое событие: наконец-то мальчик! Так, во всяком случае, мне рассказывали. И еще рассказывали, что у маминых сестер существовало расписание, кто будет меня купать. Так что фактически у меня было пять мам. И они меня спасали в блокаде и воспитывали после блокады. А дедушка, который наконец дождался мальчика, меня просто обожал. Он ставил меня в коридоре на большой, кованый сундук, обматывал тонкими кожаными ремнями и… молил. Смутно помню и этот сундук, и эти молитвы. Вот эти дедушкины молитвы хранили меня в холод и голод блокады; и на Ладожском озере, когда бомба не попала в наш катер; и потом всю жизнь эти молитвы хранили и хранят меня по сей день.

Во время блокады почти половина нашей семьи — дедушка и бабушка первыми — умерли. В ту, самую страшную зиму сорок первого — сорок второго, меня отдали в детский сад. В детском саду была Нина Ивановна, воспитательница. Мне тети рассказывали, как она взяла саночки, привязала к ним бечевками маленький бидончик и пошла к нашим солдатам. А на углу нашей 5-й Советской и Суворовского проспекта стояла зенитная батарея. И, вот, Нина Ивановна доплелась с этими саночками до солдат и сказала им, что она воспитательница детского сада, дети голодают, и ей нужен спирт. И они наполнили ей этот бидончик спиртом. Она привезла его на этих саночках в детский сад, и потом каждый день давала нам по ложечке разведенного спирта – водки, фактически. А это калории! И ни один ребенок у нее не умер! Основное ощущение, которое осталось в памяти, от блокады — это не столько даже голод, сколько холод.

Сейчас у меня шестеро внуков — два мальчика и четыре девочки, по трое детей у каждого из двух сыновей. Так вот, с мальчиками — Никитой и Петей — мы ездили, в разное, правда, время, в Петербург, и я показывал им наш блокадный дом на 5-й Советской, водил их в Музей блокады Ленинграда — показывал и рассказывал, как все было, как жили и выживали. Борьба за выживание! — это осталось на всю жизнь.

День Победы

А в 1944 году мы вернулись в Ленинград, где я пошел во второй класс. Вернулись мы не в свою квартиру, она была уже кем-то занята. Нам дали комнату в коммуналке в этом же доме на 5-й Советской, только на первом этаже. Школа была на 8-й Советской, сейчас это престижнейшая в Петербурге гимназия.

Победу я встречал уже в Москве, на 12-м этаже гостиницы «Москва», поскольку музыканты джаза Утесова жили там. В соседнем номере жил Аркадий Райкин с семьей. Естественно, ходили друг к другу в гости.

С 12 этажа была прекрасно видна заполненная 9 мая 1945-ого народом Манежная площадь. У Большого театра на импровизированной эстраде пел Утесов в сопровождении своих музыкантов, в том числе аккордеониста Аркадия Островского.

И вот мы переехали в Москву. Энергичная «главная Матильда Советского Союза» обменяла комнату в коммунальной квартире в Ленинграде на комнату в коммунальной квартире в Москве, на Фурманом переулке, это рядом с Чистыми прудами. Я пошел в 310-ю мужскую школу. Это была большая удача. Школа №310 «У Чистых прудов», в Большом Харитоньевском переулке, за кинотеатром «Колизей», где сейчас «Современник», была действительно хорошей школой. В ней были прекрасные учителя. Моими любимыми предметами были литература и немецкий язык, и, соответственно, замечательные учительницы. Некоторые учителя пришли в нашу школу из университета и институтов, из которых в конце сороковых они вынуждены были уйти на волне «борьбы с космополитизмом». У нас даже был предмет «логика», занятия по которой вел молодой философ с филфака МГУ. Многие ребята из моего класса, и вообще из нашей школы, что называется, состоялись. Особенно состоялись они в инженерно-техническом деле, поскольку над школой шефствовал Баумановский институт (сейчас это Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. Баумана — МГТУ им. Н.Э. Баумана).

Я же собирался стать журналистом. Писал хорошие сочинения. В нашей школьной компании мне на записочках на Новый Год писали: «Ученым можешь ты не быть, но журналистом быть обязан!» Я мечтал о филфаке МГУ, об отделении журналистики. С удовольствием ходил на лекции для школьников по литературе. До сих пор помню эти лекции в Большой Коммунистической аудитории МГУ на Моховой, особенно лекции знаменитого филолога, профессора Гудзия, и особенно запомнилась его лекция о Гоголе. На олимпиаде по литературе даже получил вторую премию. Мог ли я думать, что десятилетия спустя, в начале 2000-х, меня введут в состав редколлегии классической серии Академии наук «Литературные памятники», основанного академиком С.И. Вавиловым еще в 1948 году, и что я буду принимать участие в интереснейших обсуждениях с ведущими филологами мировой и русской литературы. Меня и еще одного академика как представителей естественных наук привлекли тогда, чтобы расширить тематику «Литературных памятников» и публиковать в них по возможности популярные труды классиков естествознания. В качестве такого «литературного памятника», которого сам читал в юности, я предложил классическую, выдержавшую множество изданий научно-популярную книжку С.И. Вавилова «Глаз и солнце», и стал готовить к ней комментарии и вступительную статью, как это в «Литературных памятниках» полагается. Но это так, к слову.

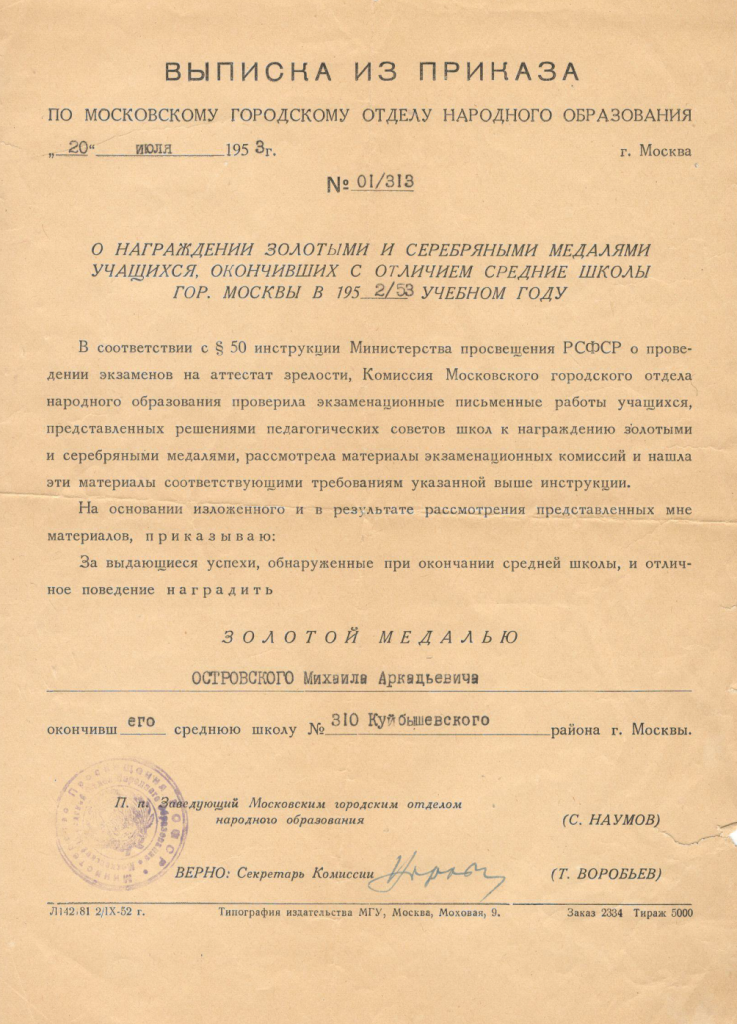

А что касается моих школьных метаний, то мудрый папа сказал: «Какой факультет?! Какой МГУ?! О чем ты? Получи сначала золотую медаль, а то пойдешь в ремесленное училище!» И я старался. Очень старался! И получил!

Выписка из приказа о награждении меня золотой медалью

Выписка из приказа о награждении меня золотой медальюКогда мои сыновья еще были школьниками, я повел их в мою 310-ю школу, чтобы показать большую белую мраморную доску, на которой среди медалистов 1953 года выпуска золотыми буквами выбито и мое имя. Увы! белых мраморных досок на стене уже не было.

Я – гуманитарий

Вообще-то я, конечно, гуманитарий. Но в начале пятидесятых со всех сторон слышалось про Павлова, про высшую нервную деятельность, про условные рефлексы, сон и сновидения…

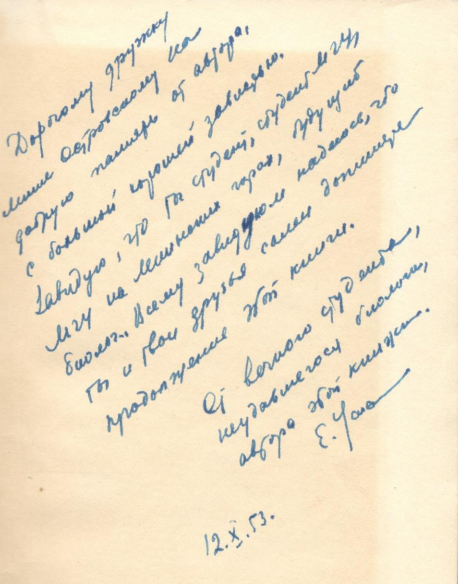

Все это было следствием «Павловской сессии» Большой и Медицинской академий 1950 года, прошедшей вслед за сессией ВАСХНИЛ 1948 года. И мне стало интересно про мозг и высшую нервную деятельность. Как раз в это время тетя Люся — жена Льва Ивановича Ошанина — писала книжку про студентов-биологов, и с восторгом рассказывала про их летнюю практику на биостанции, про то, какие это замечательные ребята. С семьей Ошанина мы дружили. Отец с ним с конца сороковых годов тесно работал. Жена же Ошанина — Елена Борисовна Успенская, для меня «тетя Люся», во-первых, была внучкой классика русской литературы Глеба Успенского, во-вторых, журналисткой и писательницей, литературным секретарем Константина Симонова, и, в-третьих, «неудавшимся биологом». Потом она подарила мне эту свою книжку «Наше лето» с трогательной надписью, датированной 12 октября 1953 года. Книжка была о том, как интересно и замечательно студенты-биологи летом на биостанции проходят практику. Суть же книжки, которую «неудавшийся биолог» писала по следам сессии ВАСХНИЛ и которой верила, заключалась в том, какие мичуринцы хорошие, а менделисты-морганисты плохие, и какая между ними идет непримиримая борьба.

«Наше лето» с дарственной надписью

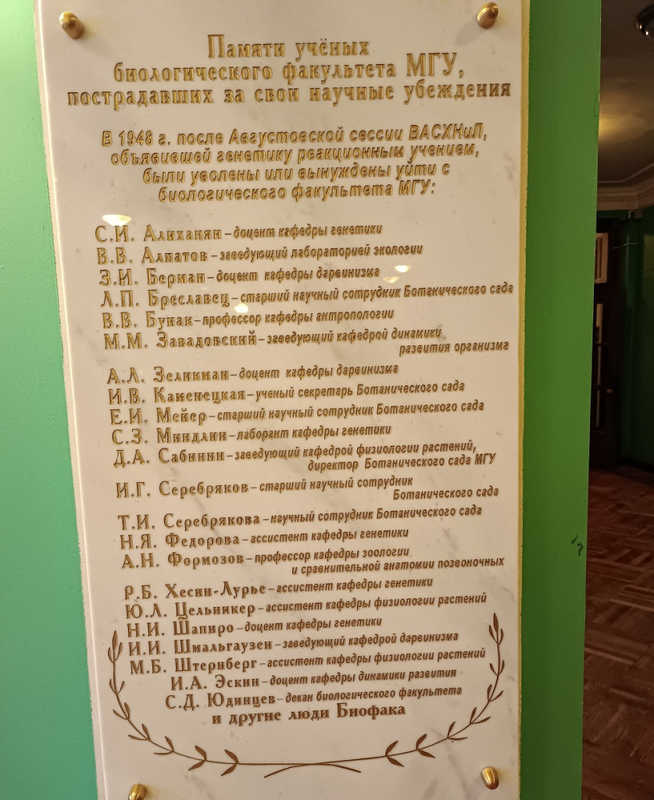

«Наше лето» с дарственной надписьюМогла ли Елена Борисовна Успенская, надписывая мне эту книжку 12 октября 1953 года, себе представить, что почти 75 лет спустя на биофаке МГУ откроют доску с именами ученых-биологов, пострадавших от этой печальной памяти сессии ВАСХНИЛ?

Мемориальная доска на Биофаке памяти ученых, пострадавших во время лысенковщины, открытая в 2022 году

Мемориальная доска на Биофаке памяти ученых, пострадавших во время лысенковщины, открытая в 2022 годуНо сама Елена Борисовна — живая, восторженная, увлекающаяся – подружилась, собирая материал, со студентами биофака. Среди них были знаменитые «зубры культурных дел биофака» — Митя Сахаров, Ляля Розанова, Ген Шангин-Березовский, Гарик Дубровский, с которыми она меня и познакомила. По существу, это знакомство плюс интерес к высшей нервной деятельности и привели меня на биофак. Это тогда они были студенты Митя, Ляля, Ген и Гарик. А потом...

Ген Шангин-Березовский, Гарик Дубровский, Ляля

Розанова и Митя Сахаров в те годы, когда они меня уговорили поступать на Биофак

Ген Шангин-Березовский, Гарик Дубровский, Ляля

Розанова и Митя Сахаров в те годы, когда они меня уговорили поступать на БиофакМитя стал Дмитрием Антоновичем Сахаровым, доктором наук и крупнейшим физиологом, автором фундаментальной монографии «Генеалогия нейрона», и одновременно Дмитрием Сухаревым — известным поэтом и бардом, автором поэтических сборников и таких песен, как «Александра, Александра…» к фильму «Москва слезам не верит», «Бричмулла» — это все его, и много других, которые у всех на слуху.

А Ляля — замечательная, веселая, энергичная, всеми любимая «наша Ляля» — душа биофака тех лет. Она была дочерью известного писателя Сергея Розанова, автора знаменитой книжки «Приключения Травки». Потом Ляля стала кандидатом наук, писательницей, журналисткой, блестяще писавшей о науке. Именно Ляля заставила меня написать одну из моих первых популярных статей в журнал «Знание — сила», где она была заведующей отделом биологии.

Легендарный Ген Шангин-Березовский. Он и доктор наук, не бросавший биологию, и композитор, и основоположник песенной культуры биофака. Его «Царевна Несмеяна» исполняется до сих пор. И тогда, в мои студенческие годы, и потом на всех традиционных сборах курса все хором пели его «Ау», «В Звенигород идем», «Листопад» — все это на стихи Мити Сахарова. Для меня, как и нескольких поколений биофаковцев, это любимые песни молодости. Отец ценил Шангина-Березовского как прекрасного мелодиста, и где-то об этом даже написал.

И, наконец, Гарик Дубровский. Потом он стал глубоким, серьезным, настоящим писателем и сценаристом. Среди его многочисленных сценариев есть выдающийся — «Холодное лето пятьдесят третьего».

Ко мне, девятикласснику, они отнеслись очень хорошо, стали опекать, особенно Митя и Ляля. Они даже уговорили меня вступить в знаменитый КЮБЗ — кружок юного биолога Московского зоопарка. Пару раз я туда ходил. Занятия были то в зоопарке, то в Зоологическом музее на ул. Герцена (теперь снова Большая Никитская). Но зоология была явно не для меня. Короче говоря, я метался. Митя и Ляля говорил: «Какая журналистика, иди к нам!»

Помню, как я как-то стоял на углу Герцена и Моховой и метался — куда идти, то ли в КЮБЗ в Зоологическом музее, то ли на лекцию Гудзия в Большую Коммунистическую.

Выбор определил отец. Он сказал: «Иди на биофак, получи образование, а потом пиши, будь журналистом, кто тебе мешает! Будешь знать, о чем писать». Это был мудрый совет.

Потом уже, в аспирантские годы и вплоть, кажется, до докторской диссертации я действительно написал довольно много популярных статей. Мне это было и интересно, и за это хорошо платили, что для аспиранта и младшего научного сотрудника было немаловажно. Особенно много писал для журнала «Здоровье». Меня туда позвал мой близкий друг Марк Хромченко. А в то время у «Здоровья» был сумасшедший тираж — пятнадцать или даже восемнадцать миллионов. Меня потом главный редактор Мария Дмитриевна Пирадова даже ввела в состав редколлегии. В редколлегии в это время были выдающиеся личности. Один академик Иосиф Абрамович Кассирский, великий терапевт и гематолог, чего стоил. Заседания были преинтереснейшие. Для «Огонька», в отделе науки которого работали мой друзья Ким Бакши и Ванда Белецкая, я взял интервью у нескольких выдающихся академиков — у В.Н. Черниговского, замечательного физиолога и светлой личности, про водно-солевой обмен, у С.А. Саркисова, директора Института мозга (статья называлась «География мозга»), у А.В. Лебединского, создателя и первого директора Института медико-биологических проблем (интервью называлось «Лаборатория в космосе», у великого вирусолога Л.А. Зильбера по поводу какого-то конгресса. Много писал для «Знание — сила», «Науки и жизни»; для «Науки и жизни» и сейчас пишу.

Но тогда, в те годы вся эта моя журналистская деятельность для научной общественности была «засекречена», «общественность» эта к журналистике относилась с большим подозрением. Поэтому я выбрал псевдоним «Михаил Ростов». Хотя потом, много позже, когда накопилось довольно много статей, меня приняли в Союз журналистов СССР, но уже под собственным именем. Короче говоря, прав был отец: «Будешь знать, о чем писать!»

Членский билет Союза журналистов

Членский билет Союза журналистовТайны мозга

Итак, я со своей золотой медалью пошел-таки в приемную комиссию на биофак. Университет был еще на Моховой. Сдал документы. Назначили дату собеседования — для золотых медалистов было собеседование, не экзамены. В зоологическом музее было отгорожено довольно большое пространство — окнами на улицу Герцена, стоял большой стол, и там сидели профессора биофака. Никого я, конечно, не знал. Возглавлял комиссию Леонид Григорьевич Воронин, он был деканом. Меня стали спрашивать: почему вы хотите идти на биофак? Я сказал, что мне интересен Павлов, мозг, высшая нервная деятельность, и я хочу этим заниматься. Потом оказалось, что Леонид Григорьевич как раз и был заведующим кафедрой высшей нервной деятельности. Его после Павловской сессии как ученика Павлова и поставили деканом. Я прямо в цель попал. Но я этого не знал, а просто говорил о том, что мне интересно.

Леонид Григорьевич сказал: «Да, да, очень хорошо, идите ко мне на кафедру». В общем, меня приняли в МГУ. Конечно, это было счастье! Отец тогда сказал: «Вот, в университете у тебя появятся друзья, и с ними ты пройдешь всю жизнь». Как он опять был прав! Именно так и получилось. С Митей Сахаровым мы дружим всю жизнь.

Первые два курса — это были общие занятия, распределение по кафедрам начиналось с третьего курса. В нашей 9-й группе на первом курсе было много неординарных ребят, которые потом, несомненно, состоялись. Я подружился тогда с Олегом Жуковым, мальчиком из Мичуринска, подлинным селекционером-ботаником. Он был не очень похож на моих обычных друзей, мне было с ним интересно. Потом он вернулся в Мичуринск и стал там самым главным биологом. К великому сожалению, он рано ушел из жизни.

Подружился я тогда на первом курсе с Володей Шумным. Уже тогда он был, можно так сказать, основательным, доброжелательным, серьезным, взрослым человеком. Сразу после окончания университета он уехал в Новосибирск, стал академиком, известным генетиком, долго был очень хорошим директором Института цитологии и генетики СО РАН, президентом Вавиловского общества генетиков и селекционеров. Мы до сих пор не теряем друг друга из виду. В группе была и Лора, Лорик, как мы ее называли, Попова — небольшого роста, добрая, душевная и очень общительная. Мы с ней всегда дружили, и именно она познакомила меня несколько лет спустя в Коктебеле с моей будущей женой Раей Брук — теперь Островской.

На втором курсе мы переехали на Ленинские горы. А к третьему курсу, и под влиянием Мити Сахарова и Ляли Розановой — физиологов, да и по собственному разумению, я понял, что если уж заниматься физиологией, то идти надо на классическую кафедру физиологии. И это было еще одно мое счастье. Я попал к Хачатуру Сергеевичу Коштоянцу, к научной школе которого имею честь принадлежать. Потом еще были счастья, за некоторыми, правда, исключениями.

Кафедра и биофак

Думаю, для кафедры физиологии человека и животных, да и всего биофака, это было золотое время. Об этом времени на биофаке писали потом многие выпускники. Вышла даже такая книга «Ты в сердце моем, БИОФАК», где много об этом написано. Как говорится, в университете и стены учат. Нас учили и, главное, прививали нам дух биологической науки такие выдающиеся профессора, как тот же Х.С. Коштоянц, как корифей зоологии беспозвоночных и знаменитый океанолог, академик Л.А. Зенкевич, как биохимик, академик С.Е. Северин, артистические лекции которого невозможно забыть, как, теперь уже легендарный, академик А.Н. Белозерский, основатель в стране молекулярной биологии, который был учителем выдающегося молекулярного биолога следующего поколения, академика А.С. Спирина — аспиранта в годы моего студенчества. Список блестящих профессоров можно было бы продолжить. Главное — факультет давал великолепное образование и биологическое воспитание.

Курсовая работа в академической лаборатории Х.С.

Коштоянца под руководством Тиграна Мелькумовича Турпаева

Курсовая работа в академической лаборатории Х.С.

Коштоянца под руководством Тиграна Мелькумовича Турпаева Наша группа физиологов на летней практике в Звенигороде

(вероятно, 1956 год). Слева направо: Юра Елизаров, в будущем блестящий физиолог

в области огранов чувств беспозвоночных; Бек Ташмухамедов, в будущем академик АН

Узбекистана, основатель биофизической школы в Узбекистане; Серёжа Чепурнов, в

будущем профессор кафедры физиологии, связавший всю свою жизнь с Московским университетом,

Миша Островский — ваш покорный слуга

Наша группа физиологов на летней практике в Звенигороде

(вероятно, 1956 год). Слева направо: Юра Елизаров, в будущем блестящий физиолог

в области огранов чувств беспозвоночных; Бек Ташмухамедов, в будущем академик АН

Узбекистана, основатель биофизической школы в Узбекистане; Серёжа Чепурнов, в

будущем профессор кафедры физиологии, связавший всю свою жизнь с Московским университетом,

Миша Островский — ваш покорный слугаКоштоянц определил меня на курсовую работу к своему ученику и сотруднику Тиграну Мелькумовичу Турпаеву. А Тигран Мелькумович был виртуозным экспериментатором. Потом уже академик, директор Института биологии развития, заместитель академика-секретаря Отделения физиологии АН СССР. Изумительная личность, умница, человек исключительной порядочности, прошел всю войну в мотоциклетном разведывательном батальоне 1-ой гвардейской танковой армии. Он занимался изучением автоматизма работы сердца, и надо было препарировать сердце лягушки, регистрировать его биение на кимографе. Я еще их застал, кимограф девятнадцатого века — это вращающийся барабан, обернутый белой бумагой, ее над коптилкой держат, коптят, она становится черная, и затем легкой палочкой, прицепленной к изолированному по Штраубу сердцу лягушки, писались его автоматические сокращения. Турпаев был признанным авторитетом по нейромедиаторам. Он потом написал блестящую монографию. Короче говоря, я попал в замечательную среду настоящих биологов-физиологов.

На кафедре физиологии то время работали яркие физиологи; существовали и спорили две научные школы — самого Коштоянца и Михаила Егоровича Удельнова. Из каждой вышло много достойных учеников. От Удельнова, например, мой хороший товарищ, будущий академик, физиолог сердца Лёня — Л.В. Розенштраух, нейрофизиолог и биофизик Лёва Чайлахян — Л.М. Чайлахян. Самые яркие фигуры от Коштоянца — это, конечно, академик Тигран Мелькумович Турпаев, о котором я только что говорил. С кафедры — это Митя, Дмитрий Антонович Сахаров, это мой однокурсник и близкий друг Бек Ташмухамедов, ставший потом академиком и основателем научной школы физиологов и биофизиков в Узбекистане, это Янош Шаланки – аспирант из Венгрии, ставший там потом академиком, много лет возглавлявший биологический институт в Тихани на Балатоне, имевший мировую известность как физиолог беспозвоночных. Его жена – Катя, Каталина Роже, потом Шаланки, тоже была физиологом, моей однокурсницей. Мы дружили, и мы не раз с женой ездили к ним в Тихань на конференции и школы. Их гостеприимный дом для многих из нас был как бы продолжением кафедры. Из академической лаборатории Коштоянца вышли, например, Геннадий Алексеевич Бузников, первооткрыватель функций нейромедиаторов в раннем эмбриогенезе, Борис Николаевич Манухин, много сделавший в физиологии синаптической передачи. Еще в лаборатории была добрейшая Сима, Серафима Николаевна, Нистратова, правая рука Турпаева. Она учила меня, третьекурсника, амперометрическому титрованию сульфгидрильных групп. Потом она вышла замуж за моего однокурсника Сережу Васецкого, работавшего в том же Институте биологии развития имени Н.К. Кольцова; как главный редактор журнала «Онтогенез», он сделал его журналом мирового уровня.

Наша группа на кафедре была замечательная, почти международная. Кроме Каталины Роже, были еще Кристина Мюллер из ГДР — умная, красивая, очень способная, была девочка из Румынии, был мальчик из Вьетнама — тихий и очень доброжелательный. Любимой студенткой Коштоянца была Тереза Киприян. Коштоянц был также академиком Академии наук Армении, помимо того, что был членом-корреспондентом Большой Академии, и, конечно, связи с Арменией у кафедры были самые тесные. Тереза же — добрая, веселая, красивая, благожелательная — была, я думаю, всеобщей любимицей, и у меня даже с ней намечался роман.

Надо сказать, у Коштоянца были два главных научных направления — сравнительная физиология и так называемая «энзимохимическая гипотеза нервного возбуждения». В Школе Коштоянца так эти оба направления и остались. Фактически по обоим направлениям в зрении я и работал — по сравнительной физиологи зрения и по фото- и «энзимохимии» (по Коштоянцу) фоторецепции.

И вот, меня на втором курсе друзья гидробиологи зовут в экспедицию на Баренцево море, в Дальние Зеленцы, на морскую биологическую станцию. А мы в это время живем в Рузе, в Доме композиторов. Лето. Каникулы. В Рузе друзья, бурная жизнь, интереснейшие люди. Жизнь прекрасна! И отец мне говорит: «Какая Руза! Тебя зовут в экспедицию! Поезжай!» И я — болотные сапоги, рюкзак, походная жизнь — поехал. Как выяснилось потом, это было очередное счастье!

Лето 1955 года. Перед поездкой в Дальние Зеленцы.

Лето 1955 года. Перед поездкой в Дальние Зеленцы.

Романтика моря. Сравнительная физиология

И вот я еду на морскую биостанцию в Дальних Зеленцах на июль и август. Митя Сахаров — любимец Коштоянца, ведет меня к нему, и они придумывают, что мне делать на Баренцевом море. Дают мне задачу: вот есть актинии, родственники медуз, морские анемоны. Живут на камнях. Они как цветок: когда отлив — сжимаются и становятся серым комком, а с приливом распускаются. А это 1955 год, «горячая точка» — условные рефлексы, в том числе у беспозвоночных. Вопрос в том, помнят ли актинии, если их вытащить и посадить в аквариум, время приливов и отливов? А приливы и отливы там, на минуточку, до трех метров высотой, огромные. Есть фото, где я в болотных сапогах, брезентовой куртке, переползаю во время отлива через огромные валуны, все поросшие водорослями, и собираю в ведро этих актиний, соскабливаю их с камня, потом приношу на биостанцию в аквариум. Был такой, почти драматический случай, когда я увлекся сбором актиний и начался прилив. А идет прилив довольно быстро, переползать через валуны быстро не получается. А вода-то холодная. В общем, я еле выбрался.

Дальние Зеленцы. Вид недалеко от морской биостанции.

Дальние Зеленцы. Вид недалеко от морской биостанции. На подножке вагона поезда Москва-Мурманск. Отъезд в Дальние Зеленцы. 1955 год

На подножке вагона поезда Москва-Мурманск. Отъезд в Дальние Зеленцы. 1955 годЭто была моя первая научная публикация. Х.С. Коштоянц в тот момент, когда я вернулся из экспедиции в Москву, заканчивал свой классический труд — второй том «Основ сравнительной физиологии». И еще до всякой статьи, он поместил в него мою запись движений актинии в аквариуме. На записи видно, что они реагируют на свет: когда светло — раскрываются, когда темно — закрываются. Достоверно зарегистрировать их «память» на приливы и отливы мне не удалось. Но на свет четко реагировали.

Запись двигательной активности актинии в аквариуме; «опыты Смирновой и Островского». Из книги Х.С. Коштоянца «Основы сравнительной физиологии»

Запись двигательной активности актинии в аквариуме; «опыты Смирновой и Островского». Из книги Х.С. Коштоянца «Основы сравнительной физиологии»

С той Дальне-Зеленецкой поры сохраняется моя тяга к сравнительной физиологии. Так получилось, что это стало сравнительной физиологией зрения ракообразных. В этих занятиях было два счастливых события. Первое, это когда в конце семидесятых, двадцать с лишним лет спустя, мы поехали с моими сотрудниками на Дальний Восток в бухту «Витязь». Жизнь на Дальнем Востоке тоже была полна романтики. На биостанции Академии наук «Витязь» мы исследовали спектральную чувствительность и зрительные пигменты прибрежного краба Hemigrapsus sanguineus. Всегда стоит вопрос: «Какой именно ретиналь — ретиналь1 (11-цисретиналь, витамин А1) или ретиналь2 (11-цис-3,4-дидегидроретиналь, витамин А2) – служит хромофором того или иного зрительного пигмента?» От этого зависит спектральная настройка пигмента. Если ретиналь1, то он поглощает свет в более коротковолновой области спектра, а если ретиналь2, то в более длинноволновой. Мы тогда показали, что зрительные пигменты этого краба содержат в качестве хромофора ретиналь1. Это была частная работа, но потом она привела к многолетнему исследованию зрительных пигментов с финнами на креветках Mysis relicta.

И это было второе, чрезвычайно счастливое событие. Оно случилось уже в поздние восьмидесятые. Я поехал тогда в командировку в Западную Германию. С подачи Академии наук мне Deutsche Forschungsgemeinschaft дал на месяц единый билет по всей железнодорожной сети Западной Германии. У меня было запланировано посещение восьми зрительных лабораторий. В одной из них, в Гессене, был профессор Бауман — классик физиологии зрения. Он знал меня по публикациям и пригласил на семинар. Тогда я еще довольно свободно говорил по-немецки. У нас в школе был немецкий (благодаря замечательной учительнице это был любимый предмет, мы выучили тогда много стихов; например, «Лорелея» Гейне «Ich weiß nicht, was soll es bedeuten…» я наизусть могу прочесть даже сейчас), потом был кандидатский минимум по немецкому языку, потом две командировки в ГДР, в Лейпциг по два-три месяца. И вот я сделал доклад у Баумана. И надо же было так случится, что как раз в это время у него гостил профессор Кай-Отто Доннер из Финляндии, не меньший классик в физиологии зрения; на тот момент он еще был Президентом Академии наук Финляндии. После доклада Бауман, как полагается, пригласил нас всех на ланч. Когда мы сидели в кафетерии и беседовали на разные темы, речь зашла о том, что Доннер только что по просьбе нашей Академии для какого-то юбилейного сборника написал полупопулярную статью о зрении. И он спросил, не соглашусь ли я перевести ее на русский язык. Я сказал, что, конечно, готов. Так начались наши сотрудничество и дружба сначала с ним, потом с его сыном, физиологом Кристианом Доннером и со всей их большой семьей.

Вскоре мы организовали совместный семинар, сначала в Москве. Кай-Отто Доннер привез свою команду зрительных физиологов, в которой в том числе были Кристиан Доннер и ближайший ученик и сотрудник Кай-Отто — Магнус Линдстрём. На следующий год мы уже провели семинар на Зоологической станции Хельсинского университета в Тверминне, что около Ханко. Потом между нашей Академией и Академией Финляндии было заключено соглашение о совместном проекте по физиологии зрения беспозвоночных. После кончины Кай-Отто Доннера проект с финской стороны возглавил его сын Кристиан Доннер — профессор Хельсинского университета. Наше сотрудничество продолжалось долгие годы. В Тверминне мы ездили в основном летом или ранней осенью. Многие сотрудники нашей лаборатории принимали участие в этих работах. Начинали мы их с моей самой близкой сотрудницей И.Б. Федорович, а затем в Тверминне ездили и активно работали А.Е. Донцов, П.П. Зак, Т.Б. Фельдман. В результате появлялись хорошие публикации. Четыре года назад мы отпраздновали на зоологической биостанции в Тверминне 30-летие нашей дружбы и сотрудничества.

Второй советско-финский симпозиум в Тверминне в рамках сотрудничества АН СССР и Академии Финляндии. 1988 год. В центре, самый высокий — Кай-Отто Доннер, перед ним стоит Алексей Леонтьевич Бызов

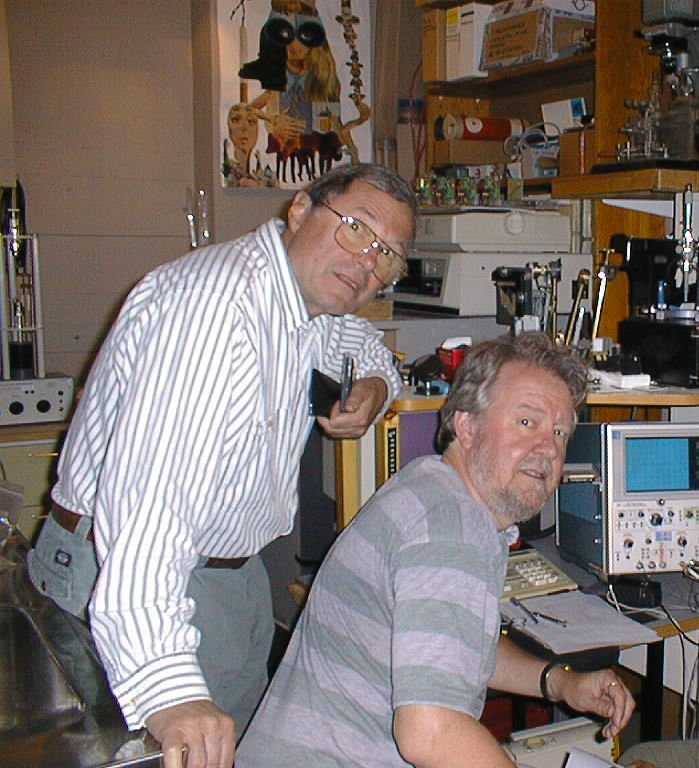

Второй советско-финский симпозиум в Тверминне в рамках сотрудничества АН СССР и Академии Финляндии. 1988 год. В центре, самый высокий — Кай-Отто Доннер, перед ним стоит Алексей Леонтьевич Бызов Магнус Линдстрём и я в лаборатории в Тверминне

Магнус Линдстрём и я в лаборатории в ТверминнеЕсли же говорить о самом проекте, то его задачей были исследования механизмов формирования спектральной чувствительности и механизмов защиты от фотоповреждения в ходе так называемой краткосрочной эволюции. Мы подробно исследовали зрительные и экранирующие пигменты двух популяций креветок Mysis relicta (Crustacea, Mysidae) — озерной и морской, обитающих в различной световой среде. Эта экспериментальная модель для исследования механизмов «быстрой» адаптации зрения к меняющимся условиям внешней среды была предложена Кай-Отто Доннером. Модель оказалась чрезвычайно удачной. Действительно, вид Mysis relicta — это один из многочисленных видов рода мизид (Mysis), обитающих в пресных и солоноватых водах арктических и приарктических широт Северного полушария. Финно-скандинавские популяции мизид неоднократно меняли солоноватые и пресноводные среды обитания, что сопровождало и смену световой среды. На морскую и озерную популяции вид Mysis relicta разделился в конце ледникового периода — около 10 млн лет назад. Объектами нашего исследования служили креветки двух популяций — озерной, обитающей в глубоком коричневатом озере Пааярви южной Финляндии, и морской, обитающей довольно близко к поверхности воды в рукаве Пойявикен Финского залива Балтийского моря.

Исходной для нас была работа сотрудника Кай-Отто Доннера Магнуса Линдстрёма и его шведского коллеги С. Нильсона. Ими было показано, во-первых, что, спектральная чувствительность глаза озерной популяции Mysis relicta по сравнению с морской сдвинута в красную область, и, во-вторых, что чувствительность озерной популяции к повреждающему действию света во много раз выше, чем морской популяции. Вначале мы подробно исследовали причины различной чувствительности обеих популяций к световому повреждению. Оказалось, что эти различия, скорее всего, определяются не столько компонентами эндогенной антиоксидантной системы глаза креветок, сколько различным содержанием экранирующих пигментов оммохромов. А еще до этого нами с Сашей Донцовым и Наташей Сакиной было показано, что экранирующие пигменты глаза — у позвоночных животных это меланосомы, а у беспозвоночных это оммохромы — выполняют не только светофильтрующую функцию, но к тому же еще обладают выраженной антиоксидантной активностью. В те годы было принято оформлять новые знания как открытие. И мы тоже не удержались и оформили этот факт — антиоксидантную активность экранирующих пигментов глаза — как открытие. Таким образом, устойчивость глаз креветок морской популяции к световому повреждению мы объяснили повышенным содержанием у них экранирующих пигментов оммохромов.

Затем мы стали исследовать механизмы, лежащие в основе различий в спектральной чувствительности глаза озерной и морской популяций. При микроспектрофотометрической регистрации спектров поглощения одиночных рабдомов нами было показано, что максимум спектра поглощения рабдомов озерной популяции находится в более длинноволновой области, чем морской. Дальнейшие микроспектрофотометрические и электрофизиологические опыты подтвердили, что, действительно, обе популяции содержат два спектрально различных зрительных пигмента (λmax ≈ 560 и 530 нм): родопсин с максимумом поглощения при 560 нм является основным в глазах озерной, а с максимумом при 530 нм — основным в глазах морской популяции. Казалось естественным предположить, что различное положение максимумов спектров поглощения зрительных пигментов родопсинов морской и озерной популяций связано или с различными формами хромофоров (ретиналей) в их молекулах, или с различным белковым окружением в хромофорном центре опсина. Дело в том, что «быстрая», адаптационная замена ретиналей, где ретиналь2 имеет добавочную двойную связь в бета-иононовом кольце и потому смещает максимум спектра поглощения в более длинноволновую область, хорошо известна как механизм спектральной настройки зрительных пигментов. Оказалось, однако, что, судя по результатам наших подробных хроматографических исследований, зрительные пигменты обеих популяций содержат не два, а только один хромофор – А1, т.е. ретиналь1. И вообще, в зрительных пигментах большинства ракообразных, в том числе у исследовавшего нами на Дальнем Востоке прибрежного краба Hemigrapsus sanguineus, хромофором, как правило, является А1, т.е. ретиналь1.

При том, чтозрительные пигменты морской и озерной популяций Mysis relicta содержат только А1 хромофор, в работе наших финских коллег не было найдено и различий в генах их опсинов. Таким образом, вопрос о механизме сдвига спектре поглощения у пресноводной популяции креветок повис в воздухе. Одним из возможных объяснений могла бы быть эпигенетика — неодинаковая экспрессия генов опсина у морской и озерной популяций в ответ на какой-то сигнал или сигналы окружающей среды.

Как бы то ни было, со времен Дальних Зеленцов и по сей день интерес к сравнительной физиологии, заложенный в студенческие годы на кафедре Коштоянцем, сохраняется.

«Не хватало нам только детей композиторов»

Следующий шаг – это аспирантура. Тут можно сказать, «не было бы счастья, так несчастье помогло». Я закончил МГУ с красным дипломом, с отличием. Было очевидно, что надо идти в аспирантуру. У меня и мысли не было про что-то другое — идти к Коштоянцу и остаться на кафедре. А на кафедре была замечательная женщина, правая рука Коштоянца Циля Владимировна Сербенюк — прекрасный физиолог и, к тому же, известная певица университетской самодеятельности. Она ко мне очень хорошо относилась (до сих пор храню ее письмо с мудрыми наставлениями), у меня даже был роман с ее студенткой — моей однокурсницей Терезой Киприян, но об этом я уже, кажется, упоминал. Приемные экзамены в аспирантуру на биофаке были в сентябре. Деканом биофака в тот момент все еще был Леонид Григорьевич Воронин, который, на мое счастье, в тот момент еще совмещал деканство с постом директора Института высшей нервной деятельности Академии наук.

И вот я — такой из себя довольно уверенный (золотая медаль в школе, диплом с отличием в университете) — начинаю сдавать экзамены в аспирантуру биофака. Сдаю в том числе экзамен по марксизму-ленинизму. И там сидит некто Добровольский, который меня спрашивает (а ведь это еще 1958 год!) про кибернетику — буржуазная ли это наука, про генетику и Лысенко. Я мямлю что-то про кибернетику, про генетику — как-никак, но после пяти лет на биофаке, к 1958 году генетика как «продажная девка империализма» уже не проходила. Коштоянц же, к которому я шел в аспирантуру, был в это время в Венгрии, в Тихани, на биостанции на озере Балатон, где работали его ученики — аспирант Янош Шаланки и его жена, моя однокурсница Катя (Каталина, в девичестве Рожэ). Он там ежегодно читал лекции по сравнительной физиологии. Так что защитить меня было некому, и в аспирантуру меня не приняли. Как потом выяснилось — место было нужно другому абитуриенту.

Для семьи — почти трагедия: Миша закончил с отличием МГУ и вдруг безработный! Для меня — стресс. Я без дела болтаюсь месяц. И что делать — непонятно. Но, слава богу, я не терял связи с Дальними Зеленцами. На самом деле это была замечательная морская биостанция, с интереснейшей историей, полная романтики и научного энтузиазма, во всяком случае, в то время, когда я там был. Теперь, увы, она совсем развалилась. И как раз в 1958 году директором станции стал выдающийся гидробиолог, генетик-эволюционист Михаил Михайлович Камшилов, который меня, во всяком случае, идентифицировал. Я ему написал, что так, мол, и так, и может ли он меня взять. Он тут же ответил: «Приезжай, возьмем». И я объявил: уезжаю в Дальние Зеленцы, меня зовут, и мне интересно. Я даже послал заявление и какие-то документы. А что делать? Почему бы и нет?

Но Циля Владимировна Сербенюк была всем этим страшно возмущена. Она пошла к декану Воронину, с которым находилась в добрых отношениях. Воронин сказал: «У меня в Институте высшей нервной деятельности пропадает аспирантское место. Пусть Ваш Миша Островский идет в Институт, за неделю сдаст все экзамены и поступает». Я пришел и довольно быстро снова сдал все эти экзамены. Так меня взяли в аспирантуру Академии наук, и Дальние Зеленцы не состоялись. Все были счастливы!

Теперь надо было понять, в какую лабораторию идти и чем вообще заниматься. Довольно быстро выяснилось, что идти надо в лабораторию физиологии анализаторов Веры Георгиевны Самсоновой. Но она, как мне сказали, женщина суровая, не факт, что возьмет, тем более, она только что взяла двух аспирантов, и вряд ли дирекция даст ей третье место. Этими двумя аспирантами были Игорь Шевелев и Виталий Вальцев. Игорь по образованию был медиком. Мы с ним быстро подружились. Он потом стал одним из моих очень близких друзей. Игорь был блестящим нейрофизиологом, выполнил выдающиеся работы, касавшиеся переработки зрительной информации в мозгу, был избран академиком и директором Института.

Вера Георгиевна, к которой я пришел проситься в аспирантуру, оказалась ближайшим и вернейшим сотрудником Леона Абгаровича Орбели. Прошла всю блокаду. Лаборатория Самсоновой была осколком лаборатории Орбели, разогнанной после «павловской сессии». В ней еще было несколько сотрудников Орбели. Все они его чтили, можно сказать, обожали. В лаборатории царила замечательная орбелиевская атмосфера. Среди сотрудников была Люся Ивановна Мкртычева, работу которой я, по существу, и продолжил. Сама Вера Георгиевна была дочерью полковника царской армии, исключительно сильной, смелой, благородной и независимой личностью. Она была известным специалистом в области физиологии зрения с очень хорошей репутацией.Ещё в лаборатории Орбели в Ленинграде, Вера Георгиевна и Люся Ивановна выполнили в конце и после войны важнейшие работы, касавшиеся физиологии зрения летчиков высотной авиации. Гораздо позже я узнал, что Вера Георгиевна жена знаменитого физика Иосифа Львовича Зельманова — ближайшего ученика и сотрудника Николая Николаевича Семенова. Иосиф Львович, Йоня, как она его звала, был небольшого роста, скромнейший, тишайший, интеллигентнейший человек. Он, кстати, открыл для меня песни Галича. Много-много лет спустя, уже после его кончины, стало известно, что Зельманов был одним из самых засекреченных ученых, ответственным за испытания ядерного оружия на морском флоте. Иосиф Львович и Вера Георгиевна входили в большую дружескую компанию великих физиков — Семенов, Харитон, Зельдович. Ближайшей подругой Веры Георгиевны была жена Харитона Мария Николаевна. Все это вместе — и сама личность Веры Георгиевны, и ее академические связи — позволяли ей держаться в Институте весьма независимо, позволяли пестовать и, если надо, защищать «своих мальчиков».

Когда я впервые пришел к Вере Георгиевне и она узнала от Люси Ивановны, дочь которой работала в журнале «Советская музыка», что я сын знаменитого композитора Аркадия Островского, то первое, что сказала: «Мне еще только детей композиторов не хватало!» И отказала. Для нее — сугубо академического человека — «сын композитора» был огромным минусом. Но Люся Ивановна — ближайшая, многолетняя подруга — стала ее переубеждать.

«Хороший мальчик от Коштоянца»

Она сказала, что я – «хороший мальчик от Коштоянца». Вот это «от Коштоянца» на Веру Георгиевну подействовало. Скрепя сердце она согласилась. Так у неё в один год оказалось сразу три аспиранта, три мальчика.

Мудрая Вера Георгиевна сразу нас разделила. Пусть Игорь, который как бывший студент Асратяна тяготел к мозгу, занимается центральными механизмами зрения, а Миша, который «от Коштоянца», пусть занимается глазом, сетчаткой глаза. С тех пор я ею и занимаюсь. Сетчатка, конечно, не мозг, она маленькая, но, с другой стороны, сетчатка — это целый мир. Все науки о первичных механизмах зрения сходятся в сетчатке: физика, химия, биология. Казалось бы, я однолюб — всю жизнь занимаюсь сетчаткой. Но внутри науки о сетчатке я всю жизнь и по сей день разбрасываюсь. Все интересно и важно! Хорошо ли это или плохо — не знаю, но это так.

Моя аспирантская работа стала продолжением до- и послевоенных работ школы Орбели — его самого и его ближайшего ученика и сотрудника Андрея Владимировича Лебединского. Речь шла о регуляции деятельности сетчатки со стороны мозга. Как известно, одним из основных направлений работ этой школы было изучение взаимодействия органов чувств, влияния на них центральной нервной системы, и в первую очередь на сетчатку глаза. Конкретно речь шла о том, чтобы посмотреть, как повлияет перерезка зрительного нерва лягушки на ее сетчатку. «Смотреть» я стал, в основном, на регенерацию родопсина после сильной световой адаптации и на электрическую активность сетчатки (электроретинограмму), а также, памятуя об «энзимо-химической гипотезе» Х.С. Коштоянца, на ферментативную активность сетчатки: на ацетилхолинэстеразу и сукцинатдегидрогеназу, благо гистохимические методы их определения были уже достаточно хорошо разработаны.

Несмотря на все мои усилия, никакого влияния перерезки зрительного нерва на скорость регенерации родопсина я не обнаружил. Это стало одним из основных отрицательных выводов работы. Положительным же результатом, которым я пользуюсь до сих пор, стало то, что я научился выделять родопсин из сетчатки глаза, работать с ним, мерить его спектр поглощения на собранном мною собственноручно на основе трофейного немецкого монохроматора спектрофотометре. Главное же, я волей-неволей вошел в родопсиновую тематику.

Другим положительным результатом, который тоже вошел в выводы моей кандидатской диссертации, было то, что я обнаружил влияние перерезки зрительного нерва на электрическую активность сетчатки, в частности на генерируемую биполярными клетками b-волну ЭРГ. Заключительным же выводом стало предположение о существовании двух путей регуляции сетчатки — нервном (нисходящим, центрифугальном), местом приложения которого как раз и является нейральная часть сетчатки, и нейро-эндокринно-гуморальном, местом приложения которого является ретинальный пигментный эпителий и, косвенно, фоторецепторный слой сетчатки. Время показало, что вывод этот в общем виде был правильный. Я могу, в частности, сослаться на работы моего хорошего друга Николая Петровича Весёлкина из Института эволюционной физиологии и биохимии в Петербурге, также принадлежащего к орбелиевской школе. Он подробно рассматривал в эволюционном плане эфферентные влияния на сетчатку со стороны мозга и показал, что центрифугальные влияния на сетчатку присущи всем позвоночным и что основным местом их приложения являются амакриновые, а также биполярные и ганглиозные клетки. Причем эти центрифугальные влияния передаются на эти клетки при помощи различных медиаторов. До сих пор обсуждается вопрос, в чем именно состоит физиологическая регуляция сетчатки центрифугальной системой мозга.

На втором году аспирантуры Вера Георгиевна послала меня в Ленинград в Институт эволюционной физиологии и биохимии — последнее детище Л.А. Орбели уже после «павловской сессии». Я еще застал там А.Г. Гинецинского как директора, одного из ближайших учеников и сотрудников Орбели. Проработал я Ленинграде довольно долго, благо одна из моих любимых тетушек имела маленькую комнату в коммунальной квартире напротив Казанского собора, и я мог у нее жить. В те годы — самое начало шестидесятых — Институт активно развивался. Все, что касалось гистохимии ацетилхолинэстеразы и сукцинатдегидрогеназы, я делал в лаборатории замечательного биохимика Виктора Андреевича Яковлева — великого специалиста по холинэстеразе. Тогда же я вошел в эту удивительную орбелиевскую научную среду. Моими друзьями стали Женя Розенгардт (теперь всеми уважаемый профессор), Лёва Магазаник (теперь академик), Юра Наточин (теперь академик и довольно долго бывший хорошим академиком-секретарем Отделения физиологических наук).

Как был прав отец, когда говорил: «Вот с ними ты пройдешь всю жизнь». Тогда же я познакомился с корифеем морфологии сенсорных рецепторов, профессором Яковом Абрамовичем Винниковым, монография которого «Сетчатка позвоночных» была моей настольной книгой; десять с лишним лет спустя он стал оппонентом моей докторской диссертации. С учениками Винникова — Феликсом Грибакиным и Виктором Говардовским, мирового класса специалистами в области фоторецепции — мы в буквальном смысле шли по научной жизни вместе. Этот ленинградский период во всех смыслах, человеческом и научном, оказался для меня очень важным.

Но вернемся в Москву, в Институт ВНД. Одним из двух оппонентов моей кандидатской диссертации был сам А.В. Лебединский, работу которого еще тридцатых годов Вера Георгиевна и поручила мне продолжить. Он был этим крайне воодушевлен, дал блестящий отзыв и в заключение произнес патетическую фразу: «И я не прошу, я требую, чтобы ученый совет единогласно проголосовал за эту диссертацию!». Никто, собственно, и не возражал, и все единогласно проголосовали.

Знакомство и недолгое общение с Андреем Владимировичем Лебединским — одно из самых ярких воспоминаний. Он был потрясающе интересным, энциклопедически образованным человеком, морским адмиралом. По учебнику физиологии А.Г. Гинецинского и А.В. Лебединского мы учились. В то время — в начале шестидесятых — он как раз организовал Институт медико-биологических проблем. И он предложил мне перейти в его Институт и организовать лабораторию сенсорных систем. На что Вера Георгиевна, дружившая с ним еще с довоенных, орбелиевских времен, воскликнула: «Он что, с ума сошел! Какой заведующий, какой лабораторией?!»

Андрей же Владимирович меня несколько раз приглашал домой, и не то чтобы уговаривал, но приобщал. Мы подолгу беседовали. И еще у него была библиотека, именно библиотека, вин. Он мне этих вин по чуть-чуть наливал, и все про них объяснял. Однажды я уехал от него довольно пьяный, и потом дважды проехал в метро по кольцу, пропустив пересадку. Короче говоря, неразумному предложению Лебединского Вера Георгиевна горячо воспротивилась, да я и сам не очень-то хотел переходить из «домашней» лаборатории Института ВНД в полувоенный космический институт. Переход, к счастью, не состоялся.

Бракосочетание в ЗАГСе. 6 января 1963 года. Рая надевает мне кольцо

Бракосочетание в ЗАГСе. 6 января 1963 года. Рая надевает мне кольцо Родители и свидетели. Слева направо: Игорь Шевелёв, нейрофизиолог, в будущем академик; его жена Люда Шевелёва; Володя Познер, мой однокурсник, в будущем журналист и телеведущий; Аркадий Ильич Островский, мой папа; Рая Брук, с этого момента Островская; я сам, Миша Островский, жених, с этого момента муж; Матильда Ефимовна Островская, моя мама; Берта Лазаревна Брук, Раина мама; Илья Эммануилович Брук, Раин папа; Валя Чемберджи, подруга моих школьных лет, дочь композиторов Зары Левиной и Николая Чемберджи, жена Володи Познера, филолог, писательница; Саша Ржавинский, двоюродный брат Раи

Родители и свидетели. Слева направо: Игорь Шевелёв, нейрофизиолог, в будущем академик; его жена Люда Шевелёва; Володя Познер, мой однокурсник, в будущем журналист и телеведущий; Аркадий Ильич Островский, мой папа; Рая Брук, с этого момента Островская; я сам, Миша Островский, жених, с этого момента муж; Матильда Ефимовна Островская, моя мама; Берта Лазаревна Брук, Раина мама; Илья Эммануилович Брук, Раин папа; Валя Чемберджи, подруга моих школьных лет, дочь композиторов Зары Левиной и Николая Чемберджи, жена Володи Познера, филолог, писательница; Саша Ржавинский, двоюродный брат Раи С женой Раей и первым сыном Серёжей.

С женой Раей и первым сыном Серёжей.Чем заняться дальше?

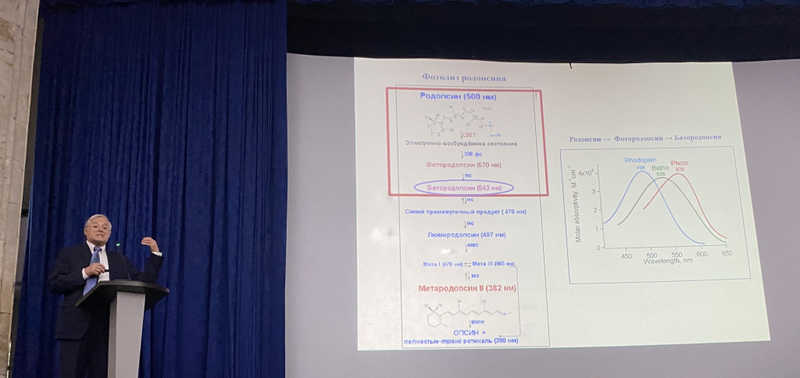

К моменту защиты диссертации (1962 год) стало ясно, что исследование регуляции сетчатки отнюдь не самая «горячая точка». Со всей очевидностью «горячими точками» становились по крайней мере две проблемы. Первая — проблема фототрансдукции, то есть каким образом фотоизомеризация 11-цис ретиналя в молекуле зрительного пигмента приводит к физиологическому возбуждению фоторецепторной клетки. И вообще что такое «возбуждение» фоторецепторной клетки сетчатки позвоночных? Вторая — каким образом передается в первом синапсе сетчатки фоторецепторный сигнал к нейронам второго порядка — горизонтальным и биполярным клеткам.

Так получилось, что я занялся обеими проблемами, причем почти одновременно.

Начну с синаптической передачи. Как сказано теперь в учебниках, в темноте фоторецепторная клетка сетчатки позвоночных деполяризована, и из ее пресинаптического окончания — и палочек, и колбочек — постоянно выделяется деполяризующий медиатор, а именно глутамат. На свету же фоторецепторная клетка гиперполяризуется, в результате чего медиатор прекращает выделяться, вызывая соответствующие реакции гиперполяризации синаптически связанных с ними горизонтальных и биполярных клеток. Иными словами, фоторецепторный сигнал в первом синапсе сетчатки передается к нейронам второго порядка посредством уменьшения скорости или прекращением выделения деполяризующего медиатора.

Несомненно, приоритет этого открытия принадлежит Юрию Андреевичу Трифонову (для меня Юре) и японскому физиологу Тсунео Томите. В мировой литературе оно связано с их именами. Но первой работой, в которой было описано, как работает фоторецепторный синапс, была наша совместная с Юрой работа, выполненная в лаборатории А.Л. Бызова в подвале жилого дома в Очаково. Работа эта была выполнена в 1966 году после нашего с Юрой возвращения из Лейпцига, где мы оба работали в Институте физиологии им. Карла Людвига. Я там работал с Петером Деттмаром по поводу влияния ингибитора K-Na-АТФаза оубаина на изолированную сетчатку лягушки, а Юра с Ренатой Ханич пытались выяснить, где именно в сетчатке возникает фоторецепторный потенциал. В Москве мы с Юрой продолжили работу по оубаину на изолированной сетчатке карпа. На карпе легко регистрировать внутриклеточную реакцию горизонтальных клеток – они у него очень крупные. И мы, можно сказать, наткнулись на удивительный феномен. Феномен состоял в том, что толчки тока, которые деполяризовали пресинаптические окончания фоторецепторов, вызывал в горизонтальной клетке реакцию деполяризации. В следующем, очень простом эксперименте, мы очень осторожно удаляли узкой полоской папиросной бумаги на одной половинке изолированной сетчатки карпа наружные сегменты фоторецепторов; при этом до второй, интактной половинки не дотрагивались — она служила контролем. Внутренние сегменты и тем более пресинаптические окончания фоторецепторов оставались неповрежденными. Гистологический контроль это подтвердил. Удаление наружных сегментов приводило к эффекту, сходному с реакцией горизонтальной клетки на действие яркого света: мембранный потенциал увеличивался до максимума (потенциала покоя), и при этом максимально возрастала реакция на толчки тока, деполяризующие пресинаптические окончания. На этом основании нами была сформулирована гипотеза, согласно которой в темноте из пресинаптических окончаний фоторецепторов постоянно выделяется какой-то неизвестный деполяризующий медиатор, который, соответственно, деполяризует мембрану горизонтальной клетки (нейрон второго порядка). А на свету, когда его выделение прекращается, горизонтальная клетка гиперполяризуется. По существу, это было то, что сейчас написано в учебниках, но только написано это было еще в 1967 году в нашей статье в журнале «Биофизика». Было сказано, что в темноте фоторецепторная клетка сетчатки позвоночных деполяризована и из ее пресинаптического окончания постоянно выделяется неизвестный пока деполяризующий медиатор, а на свету клетка гиперполяризуется, и медиатор прекращает выделяться, вызывая тем самым гиперполяризацию горизонтальной клетки. Вслед за этой публикацией появились работы как самого Трифонова, так и в соавторстве с А.Л. Бызовым, Л.М. Чайлахяном и И.А. Утиной, в которых наши первые результаты были подтверждены и развиты.

Такое же представление о гиперполяризации фоторецепторов на свету и механизме синаптической передачи четко следовало из работы 1965 года Тсунео Томиты из Японии. Ему удалось достоверно отвести внутриклеточные потенциалы от колбочек сетчатки золотой рыбки и показать, что на свету они действительно гиперполяризуются. Об этом говорили и ранее, но не было уверенности, что кончик микроэлектрода на самом деле «сидит» внутри клетки. Более того, Томита показал, что статистически колбочки распадаются на три группы — сине-, зелено- и красночувствительные. Он измерял спектры действия их электрических ответов на свет. Это его электрофизиологическое наблюдение полностью соответствовало результатам прямых микроспектрофотометрических измерений спектров поглощения одиночных колбочек в сетчатке позвоночных, появившимся в то же время.

Таким образом, было выяснено, что в фоторецепторной клетке позвоночных в ответ на свет возникает электрический потенциал (а даже в этом были сомнения, у Алексея Леонтьевича Бызова, например) и что это именно гиперполяризационный потенциал. И в этих работах была прямо доказана классическая гипотеза Томаса Юнга о том, что цветовое зрение обеспечивается различными типами внешне неотличимых колбочек, которые содержат зрительные пигменты с различными максимумами спектров поглощения в синей, зеленой и красной областях видимого спектра.

Но первая работа по поводу необычного механизма синаптической передачи в фоторецепторном синапсе сетчатки позвоночных была наша с Юрой Трифоновым.

Rhodo — «розовый», opsis — «видеть»

Теперь о родопсине, который я уже умел выделять из сетчатки глаза лягушки. Об этом, уж не знаю как, узнал Лев Петрович Каюшин, замечательный физик-биофизик, в то время заместитель директора Института биофизики, который сначала был в Москве на улице Вавилова, потом переехал в Пущино. Директором же Института был академик Глеб Михайлович Франк — один из отцов-основателей советской биофизики и родной брат лауреата Нобелевской премии Ильи Михайловича Франка.

Каюшин собрал одним из первых в Москве установку для измерения электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). И, естественно, он искал задачи для ЭПР. И у него возникла идея, что при действии света на родопсин могут возникать свободные радикалы, то есть, что это свободнорадикальная реакция. В тот момент — начало шестидесятых — эта идея выглядела как вполне разумная. Короче говоря, Лев Петрович меня нашел, предложил попробовать, и я принес к нему в лабораторию пробирку с родопсином.

Мы затемнили комнату и при очень тусклом красном свете, чтобы родопсин не обесцветился, вставили кювету в резонатор. Убедились, что в темноте сигнала ЭПР нет, а потом направили на кювету яркий луч видимого света. Сигнал не появился. Как мы ни старались, сигнал ЭПР зарегистрировать не удавалось. Стало ясно, что первичная фотохимическая реакция родопсина — не свободнорадикальная.

На самом деле это реакция фотоизомеризации хромофорной группы родопсина — 11-цис ретиналя. Ее впервые обнаружили еще в 1958 году Руф Хаббард и Аллан Кропф в лаборатории Джорджа Уолда в Гарварде. Потом и сам Уолд, и многие-многие другие в разных странах и лабораториях ее изучали и изучают до сих пор. В 1967 году Уолд не только за эту реакцию, и за многое другое, что он сделал в фоторецепции, получил Нобелевскую премию. Меня по этому поводу, уже под своей фамилией, попросили написать статью то ли в «Науку и жизнь», то ли в «Знание — сила», сейчас уже не помню. Статья была довольно большая и называлась «Невидимый колледж в разгаре спора». Я в ней объяснял, за что Джорджу Уолду, а вместе с ним Рагнару Граниту — шведскому нейрофизиологу, родившемуся в Финляндии, и американскому физиологу и нейробиологу Холдену Хартрайну, дали Нобелевскую премию по физиологии или медицине с довольно длинной формулировкой: «За открытия, связанные с первичными физиологическими и химическими зрительными процессами, происходящими в глазу». В статье той содержалась также крамольная мысль, что люди во всем мире, занимающиеся «первичными физиологическими и химическими зрительными процессами, происходящими в глазу» составляют как бы невидимое братство, невидимый колледж; они думают друг о друге, пристально следят за статьями друг друга, и вообще гораздо ближе друг к другу, чем соседи по коммунальной квартире. Мне за это ничего не было, но у редактора журнала, как я знаю, были по этому поводу небольшие, но неприятности.

Исследование этой важнейшей сверхбыстрой фотохимической реакции ретинальсодержащих белков — зрительного и микробных родопсинов, а также и других, недавно открытых родопсинов, стало «горячей точкой» в последние десятилетия, особенно в связи с развитием техники фемтосекундной лазерной спектроскопии. И мы тоже активно занимается этим в последние годы совместно с физиками Института химической физики — сначала с Олегом Саркисовым, а теперь, после его безвременной кончины, с его учеником Виктором Надточенко. В частности, мы сравниваем сверхбыстрые фотохимические реакции зрительного родопсина и микробных родопсинов (бактериородопсина и так называемого «сибирского» родопсина).

Зрительный и микробный родопсины хотя и очень похожи друг на друга, но, судя по всему, эволюционно разные белки, не имеющие общего предка, и их похожесть — это результат конвергентной эволюции.

Но «пути господни неисповедимы». Хотя собирались-то мы с Каюшиным изучать родопсин, а вышли на совсем другую молекулу — меланин. Я приносил Каюшину не только сам детергентный раствор родопсина, но и выделенные из глаза лягушки сетчатку и ретинальный пигментный эпителий. И вот ретинальный пигментный эпителий давал огромный сигнал ЭПР; а при действии света этот сигнал еще больше, в несколько раз возрастал. Почти сразу выяснилось, что это сигнал меланина, точнее меланина в меланосомах, которые содержатся в клетках ретинального пигментного эпителия и благодаря которому он черный. Результаты ЭПР-исследования меланина и меланосом мы с Каюшиным опубликовали, и они оказались одними их первых в меланиновой области. С этого «незапланированного» результата начались наши подробные, продолжающиеся до сих пор исследования меланина и меланосом — экранирующего пигмента глаза позвоночных, а затем и оммохромов — экранирующего пигмента глаза беспозвоночных, о которых я уже упоминал. Мы ведем их вместе с нашим сотрудником Александром Евгеньевичем Донцовым.

На самом деле это целое направление в физиологии и особенно патологии зрения. Сошлюсь только на самую последнюю нашу работу — статью мы сейчас пишем. Как мне представляется, это довольно важная работа. Дело в том, что при старении в клетках ретинального пигментного эпителия происходит значительное падение и в конечном счете исчезновение меланосом. Конкретные механизмы исчезновения меланосом остаются неизвестными. А меланосомы для этих клеток очень важны. Они защищают их от повреждения, особенно при избытке света, и как светофильтры, и как антиоксиданты. В то же время, одновременно с исчезновением меланосом, в этих клетках с возрастом накапливаются фототоксичные и токсичные липофусциновые гранулы («пигмент старости»). Они усугубляют опасность повреждения, в том числе фотоповреждения, ретинального пигментного эпителия, особенно при нейродегенеративных заболеваниях. И еще. Липофусциновые гранулы, по мере накопления, сливаются с меланосомами, образуя т.н. меланолипофусциновые гранулы. Так вот, основной вывод из нашей последней работы по меланину сводится к тому, что механизмом исчезновения меланосом в клетках ретинального пигментного эпителия с возрастом является окисление меланина активными формами кислорода, которые в составе меланолипофусциновых гранул генерируются липофусцином под действием света.

Это удивительно! Очень многое, что начиналось в молодости, потом продолжается и продолжается. Потому так и получалось, что я разбрасываюсь.

А что касается связи с биофизикой, Каюшиным и Глебом Михайловичем Франком, она сохранялась очень долго. Когда Институт биофизики первым из всех переехал в Пущино, мы с Ирой Федорович в библиотеке еще не до конца достроенного здания организовали первый симпозиум по сенсорной рецепции. Благо гостиница уже была. На открытие приехал Н.Н. Семенов — он в то время был вице-президентом Академии. В Пущино на открытие нашего симпозиума его уговорила приехать, и сама приехала, Вера Георгиевна. Принимал гостей директор Института Глеб Михайлович Франк — получалось, что наш симпозиум как бы открывал научную деятельность еще недостроенного Пущино. На симпозиум приехали почти все сенсорщики московских, ленинградских и некоторых других лабораторий. Все было и торжественно, и по делу. Потом таких симпозиумов в Пущино с двухгодичными перерывами мы с Федорович провели еще пять или шесть. Это было интереснейшее время, энтузиазм участников — все еще были молоды — был исключительный. О ключевых работах, в то время доложенных, можно было бы отдельно рассказывать.

А в 1972 году в Москве состоялся V Международный биофизический конгресс. Это было большое событие! Проводили его все те же Глеб Михайлович Франк и Лев Петрович Каюшин. И они мне дали симпозиум по биофизике рецепции. Я тогда пригласил многих наших активно работающих специалистов, и мне удалось позвать, и они все приехали, иностранцев из «невидимого колледжа», которых я знал только по литературе. Среди них были Тэд Вильямс из Флориды, Талахасси (родопсин!) и Хенних Штиве (фоторецепция) из Юлиха, Германия. В Москву на Конгресс Тэд приехал со всей семьей. А вскоре после Конгресса Тэд — на самом деле Федор; он был потомком ярославского священника — приехал ко мне на целый месяц в лабораторию (а лаборатория моя, кстати, располагалась тогда в подвале жилого дома на ул. Димитрова, как раз напротив памятника Димитрову). И мы там с ним работали — изучали фотобратимые реакции родопсина. Много позже я приезжал к нему в Талахасси, но ненадолго, докладывал на семинаре, и он возил меня на своем грузовике на ранчо, где он жил. А у Хенниха Штиве в Юлихе — это большой ядерный центр, типа нашей Дубны — я тоже был потом несколько раз. Мы довольно долго и тесно взаимодействовали, он приезжал с сыном в Москву. Хенних добился для меня Гумбольтовской стипендии, но, увы! — меня не пустили. Это было еще самое начало восьмидесятых.

И еще, пожалуй, очень важное, что меня связывает с Пущино, — это то, что там, на ученом совете Института биофизики я защитил докторскую диссертацию. Оппонентами были самые уважаемые в фоторецепции люди — Яков Абрамович Винников, Алексей Леонтьевич Бызов и Сергей Конев из Минска, бывший аспирант академика А.А. Красновского, на флуориметре которого в студенческие годы на кафедре биофизики я что-то мерил для своей дипломной работы.

«Сенсорщики». После конференции по сенсорной рецепции. Конец 70-х – начало 80- годов. Слева направо: Миша Островский, Олег Орлов, Лена Максимова, Галя (???), (???), Ваня Пигарев – все они из лаборатории А.Л. Бызова), Феликс Грибакин из Ленинграда, из лаборатории Я.А.Винникова

«Сенсорщики». После конференции по сенсорной рецепции. Конец 70-х – начало 80- годов. Слева направо: Миша Островский, Олег Орлов, Лена Максимова, Галя (???), (???), Ваня Пигарев – все они из лаборатории А.Л. Бызова), Феликс Грибакин из Ленинграда, из лаборатории Я.А.ВинниковаНо вернемся к началу шестидесятых, ко времени после защиты кандидатской. Как я уже говорил, к этому времени со всей очевидностью «горячей точкой» становились проблема фототрансдукции. Требовалось объяснить, как именно фотоизомеризация хромофорной группы родопсина — 11-цис ретиналя приводит к возникновению электрического потенциала на плазматической мембране наружного сегмента фоторецепторной клетки. А поскольку для возбуждения тёмно-адаптированной палочки достаточно поглощения всего одного кванта света одной из примерно 109 молекул родопсина, то было очевидно, что в ее наружном сегменте должен существовать механизм усиления. Рассматривались две предложенные самим же Дж. Уолдом гипотезы. Согласно первой — изомеризация хромофора превращает опсин в активный фермент, который запускает цепь реакций (ферментативный каскад). Получалось, что родопсин — это профермент, активируемый светом. Согласно второй — изомеризация и последующая конформационная перестройка опсина как трансмембранного белка приводит к появлению в мембране фоторецепторного диска ионного канала.

Как мы знаем сегодня, справедливой оказалась первая гипотеза — ферментативная. Однако мы довольно долго, затратив много времени и сил, пытались проверить и вторую гипотезу — о светоиндуцированном образовании канала («дырки») в мембране фоторецепторного диска и о перемещении через него ионов (речь шла о ионах кальция). Наиболее важные результаты, полученные нами в этом направлении, сводятся к следующему: при освещении суспензии наружных сегментов фоторецепторов рН среды повышается, однако фотоиндуцированного переноса протона через фоторецепторную мембрану не происходит (как это имеет место в пурпурной мембране, содержащей бактериородопсин); далее — на стадии образования метародопсина II протон связывается с протонcвязывающими группами опсина; и наконец, пожалуй, самое главное — фоторецепторная мембрана диска не содержит ионных каналов.

При этом на фоторецепторной мембране диска, так же как на бактериородопсинсодержащей пурпурной мембране, возникает трансмембранная разность потенциалов, отражающая конформационные перестройки в молекуле родопсина (по существу, это был хорошо известный, так называемый ранний рецепторный потенциал). Сравнение фотоэлектрических ответов родопсина и бактериородопсина мы проводили с моим еще студенческим другом Володей Скулачёвым и его сотрудником Лелем Драчёвым.

О

том, как это все было — а велись эти опыты в лаборатории Скулачёва в корпусе Белозерского довольно

долго и, надо сказать, весело, с большим энтузиазмом — довольно подробно рассказал об этом времени и об этих опытах в своей

книжке сам Володя. Как ужасно, что совсем недавно, когда я уже писал эти мои

воспоминания, большой, всемирно известный ученый Владимир Петрович Скулачёв

неожиданно ушел из жизни.

Теперь про ферментативную гипотезу, про родопсин и АТФ, про Владимира Александровича Энгельгардта и про то, что из всего этого для меня вышло. Для меня, воспитанного еще в студенческие годы на представлениях В.А. Энгельгардта о решающей роли АТФ в обеспечении физиологических функций и о миозине как АТФазе, идея о родопсине-проферменте казалась весьма привлекательной. То, что Энгельгардту за окислительное фосфорилирование, сопряженное с дыханием, и за миозин как АТФазу не дали Нобелевскую премию, — величайшая несправедливость. Но Владимир Александрович Энгельгардт, ко всему прочему, еще с тридцатых годов интересовался биохимией зрения и родопсином. Он следил тогда за работами Дж. Уолда; у него даже есть статья про витамин А и зрение. А после войны, в 1948 году, его ближайшая сотрудница Татьяна Владимировна Венкстерн изучала АТФазную активность сетчатки. Татьяна Владимировна была совершенно необыкновенной, умнейшей, образованнейшей женщиной, светлой личностью. Она, можно сказать, ввела меня в АТФный мир.

Короче говоря, я решил проверить, не может ли родопсин, подобно миозину, обладать АТФазной активностью, которая активируется светом. Поскольку родопсин у меня был в руках, оставалось добавить к нему АТФ и померить его АТФазную активность. Но методики измерения АТФ у меня не было, и я стал искать, у кого бы она могла бы быть. И тогда Вадим Федоров, мой друг, великий гидробиолог, многолетний зав. кафедрой гидробиологии на Биофаке и одновременно прекрасный писатель (его книжкой о птицах Заполярья зачитывались в детстве мои сыновья) помог. Он сказал, что в энгельгардтовском Институте молекулярной биологии (тогда он еще назывался Институтом радиационной и физико-химической биологии), в лаборатории Л.А. Тумермана есть аспирантка Ира Федорович, и у ней есть люцефирин-люциферазная методика для измерения АТФ. Так я встретил И.Б. Федорович, которая стала моим близким другом и сподвижницей на многие годы. В своей первой работе мы измеряли АТФ в дигитониновых экстрактах родопсина и показали, что 2%-ный дигитонин одновременно с родопсином переводит в экстракт Mg-активируемую АТФазу (Na-K-АТФаза при этом полностью ингибировалась).

Мы наблюдали образование комплекса родопсина с АТФ. Вероятно, мы близки были к тому, чтобы обнаружить фосфорилирование родопсина. Но, увы, этого не случилось. Сделать же вывод о том, что сам родопсин обладает АТФазной активностью, мы не могли (ибо это действительно не так!). А до понимания того, что родопсин — это активируемый светом G-белок-связывающий рецептор, было еще очень далеко. Тем не менее сам подход к исследованию связи родопсина с ферментативными процессами в наружном сегменте фоторецептора вызвал большой интерес. Идея, что родопсин должен запускать усилительный каскад ферментативных реакций была правильной. В.А. Энгельгардт, который представлял нашу статью в «Доклады Академии наук», вспомнив при этом молодость и свой интерес к зрению, был воодушевлен и крайне благожелателен. А через какое-то время Энгельгардту исполнялось 70 лет. Ему присудили Большую золотую медаль имени Ломоносова, и у него был доклад на Общем собрании Академии наук в Доме ученых. Для доклада он собирал материал, позвонил своей замечательной секретарше Вере Владимировне и сказал: «Пусть ко мне приедет Миша Островский и привезет пару слайдов, я хочу его работу, которую представлял в ДАН, включить в доклад».

Я приехал к нему в Узкое. У нас был очень хороший разговор. Потом он взял эти два слайда. А вскоре мне прислали билет на Общее собрание Академии в Дом ученых. В своей ломоносовской лекции В.А. Энгельгардт нашей работе уделил довольно большое внимание. Суть сводилась к тому, что и в зрении АТФ и ферментативные реакции играют важную роль. Потом в «Вестнике Академии наук» за 1969 год этот доклад В.А. Энгельгардта был полностью опубликован.

Когда все закончилось, меня поздравляли: мол, сам Энгельгардт! Но добрые слова В.А. Энгельгардта и два слайда в его докладе имели самые непредсказуемые последствия. Буквально на следующий день меня вызвал Эзрас Асратович Асратян, директор Института, стал тоже поздравлять, говорить хорошие слова про нашу замечательную работу, что, конечно, все это, конечно же, надо продолжать, и потом вдруг заключил примерно так: «И я окончательно понял, что продолжать ее вам надо не в моем Институте».

В тот момент я был совершенно обескуражен. Я уже был старшим научным сотрудником, у меня была группа из пяти человек, мы работали в подвале жилого дома, никому не мешали, для меня это был абсолютно «свой» институт, , в который я пришёл, что называется, со студенческой скамьи, в котором я уже проработал больше десяти лет, защитил кандидатскую, и получалось, что надо уходить.

До сих пор не знаю, из каких соображений Асратян так решил — из-за внутриинститутских, связанных с лабораторией Самсоновой довольно напряженных отношений, или, действительно, он считал, что заниматься дальше молекулярными механизмами фоторецепции мне будет лучше не в сугубо физиологическом институте высшей нервной деятельности. Но, как я теперь понимаю, это было правильно, это была судьба, это было счастье перейти в конечном счете в Институт химической физики к Эмануэлю и Семенову. Опять-таки, «не было счастья, так несчастье помогло!»

Химфизика

Вера Георгиевна Самсонова жутко возмутилась — «ах, так!» — и пошла к великому Николаю Николаевичу Семенову, основателю и директору Химфизики, и одновременно вице-президенту. А Семенов сказал, что в институте у Эмануэля есть и развивается отдел кинетики химических и биологических процессов, вот пусть Эмануэль его и возьмет. А я к тому времени с академиком Николаем Марковичем Эмануэлем уже был знаком. Я незадолго до этого для журнала «Здоровье» (многомиллионный тираж!) брал у него интервью и написал большой очерк «Триумвират наук». В Отделе действительно был этот триумвират физики, химии и биологии, в который мы потом естественным образом вошли. Но перед «входом» у меня состоялись две подробные беседы — сначала с Эмануэлем в его Отделе на Косыгина, 4, а потом с самим Семеновым на Ленинском 14, в его кабинете вице-президента.