Алексей Богданов: «Счастье — это жить в научной среде»

О музыке, химии, молекулярной биологии и больших данных, о рождении знаменитого Лабораторного корпуса А (ныне Институт Белозерского), о конгрессе с участием нобелиатов в Московском университете, о туннеле в рибосоме и многом другом.

Академик Алексей Алексеевич Богданов, профессор МГУ, ведущий научный сотрудник в Институте физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского, человек великих достижений и необыкновенной скромности. Он написал множество книг об учителях и коллегах – и практически ничего о себе. Нам стоило немалого труда убедить Алексея Алексеевича в том, что эти воспоминания важны для многих — ведь он работал бок о бок с людьми, именами которых сегодня названы институты и улицы. Только по этой причине академик согласился. Результат этой работы перед вами.

Три поколения ученых

Не знаю, сколько мне еще осталось проскрипеть. Да и время сейчас не простое. Но то, что прожито, — это была очень счастливая жизнь.

Конечно, в моей жизни, как и в жизни любого другого человека, были тяжелые моменты — потери родных, уход из жизни близких друзей, были и другие сложности, но в целом до сих пор это была удивительная жизнь.

Я родился в семье, где я занимаюсь наукой в третьем поколении. Учеными были мои деды и даже одна из бабушек, мои отец, мать и старший брат, большинство моих родственников. Научной работой всю жизнь была занята моя жена, и это во многом предопределило нашу счастливую совместную 63-летнюю жизнь. Из моих двоих сыновей старший — тоже ученый. Мало того, большую часть жизни я прожил в таких местах, где даже все мои соседи по дому были учеными.

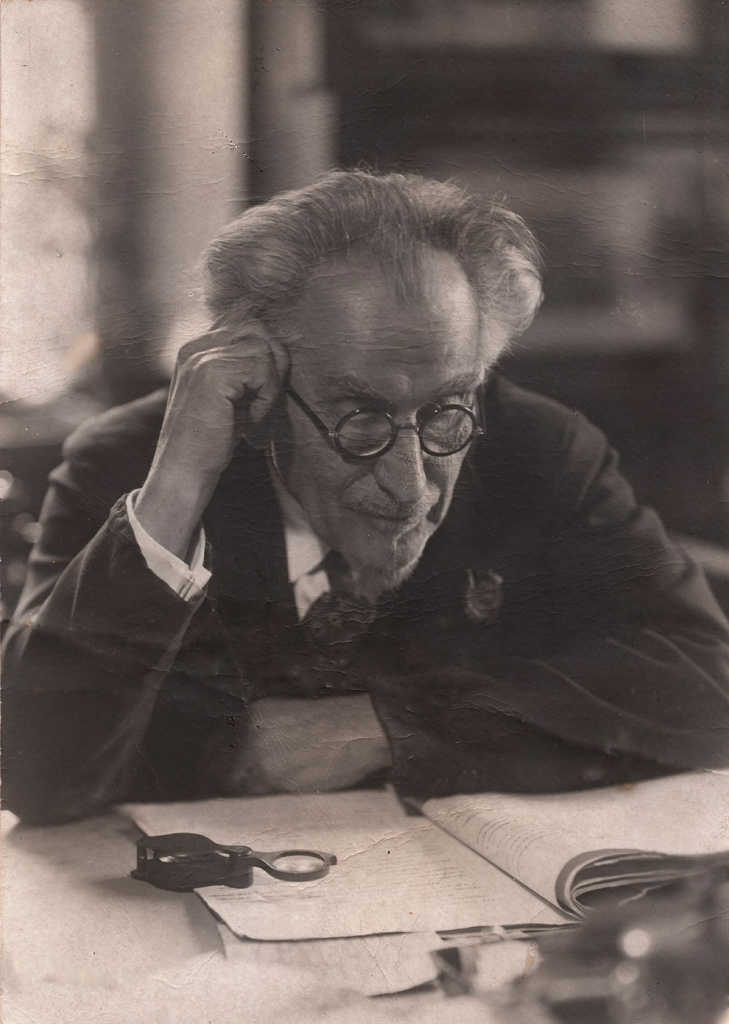

Владимир Степанович Буткевич за работой. 1940 г.

Владимир Степанович Буткевич за работой. 1940 г.

Дед Буткевич Владимир Степанович, мать Богданова Ирина Владимировна с моим старшим братом Никитой, отец Богданов Алексей Алексеевич.1934 г. (я еще не родился).

Дед Буткевич Владимир Степанович, мать Богданова Ирина Владимировна с моим старшим братом Никитой, отец Богданов Алексей Алексеевич.1934 г. (я еще не родился).

Я родился, как и многие московские дети моего времени, в роддоме Грауэрмана на Арбате. Но с самого раннего детства вместе с родителями, бабушкой, дедушкой и братом я жил в Тимирязевской академии. И это было счастье.

Дело в том, что мой дед по линии мамы Владимир Степанович Буткевич был очень талантливым ученым, полностью погруженным в науку, в свое время признававшимся очень крупным научным авторитетом. Он был микробиолог и физиолог растений. С детства его все время тянуло на грядки, к растениям, и, окончив гимназию в Туле, он решил заниматься агрономическими науками. Но пошел учиться сначала в Московский университет, а уже потом в Московский сельскохозяйственный институт, будущую Тимирязевскую академию.

К.А. Тимирязев, у которого он учился в Московском университете, тоже такой путь прошел: сначала окончил Московский университет, потом Императорский сельскохозяйственный институт. Это делалось для того, чтобы глубоко изучить физику, химию и математику. Этого не давали в Институте лесного хозяйства и агрономии, как тогда называлась Тимирязевка. Так что дед закончил университет в 1894 году и только потом поступил в сельскохозяйственный институт.

Закончив институт, он стал заниматься проблемами, больше всего связанными с биохимией растений и агрохимией, интерес к которой ему привил Дмитрий Николаевич Прянишников, «отец» отечественной агрохимии. Когда дед поступил в сельскохозяйственный институт, Прянишников как раз набирал специальную группу из студентов, окончивших университет, и все они учились у него до окончания института.

После того, как дед окончил этот институт, он поработал в нем некоторое время, а потом, как это тогда было принято, поехал стажироваться за границу. Сначала в Цюрих в лабораторию Эрнста Шульце, одного из отцов биологической химии. Здесь когда-то работал Тимирязев и несколько других ученых из России, включая классика биологии Сергея Николаевича Виноградского. Именно в этой лаборатории Виноградский открыл хемосинтез.

Детство в Тимирязевке

После работы в Цюрихе мои дед и бабушка отправились в Германию, в Лейпциг, в лабораторию другого классика биохимии Вильгельма Пфеффера, где провели еще год с чем-то. И, наконец, дед с семьей вернулся в Москву, где вскоре в Московском университете защитил магистерскую диссертацию.

В какой-то момент ему захотелось большей самостоятельности, и в 1905 году он уехал в Ново-Александрийский сельскохозяйственный институт, в город Новую Александрию возле Люблина. В то время эта часть Польши входила в состав Российской империи. Сейчас город носит свое старое название — Пулавы. В 1907 году в этом городе родилась моя мама Ирина Владимировна, младшая дочь Буткевичей.

В Ново-Александрийском институте работали многие профессора из России и прежде всего знаменитый почвовед В.В. Докучаев, а также основоположник химии фосфорорганических соединений А.Е. Арбузов. Там мой дед выполнил много важных работ по биохимии растений. Когда началась Первая мировая война, он вместе с институтом переехал в Харьков, и в Москву вернулся только в 1922 году.

Я побывал в Пулавах в 2008 году. Сельскохозяйственный институт все еще находился в бывшем дворце князей Чарторыйских. Меня там замечательно принимали и подарили мне много интересных материалов о моем деде.

В 1928 году деда пригласили заведовать кафедрой микробиологии и физиологии растений в Тимирязевской академии, куда и переехала жить вся наша семья.

Если вы не бывали в Тимирязевской академии, туда нужно обязательно съездить. Честно говоря, я не знаю, в каком состоянии там сейчас находится наука и образование. После печально знаменитой сессии ВАСХНИЛ 1948 года Тимирязевка была серьезно разгромлена не столько самим Лысенко, сколько его приспешниками. Многие ученые были изгнаны. Связи с Московским университетом были утеряны.

Но место это изумительное, и внешне сейчас оно находится в очень ухоженном состоянии. В центре Академии — замечательное здание, со стороны парка оно выглядит как настоящий дворец XVIII века. На этом месте когда-то стоял старинный загородный дворец самого графа Разумовского, брата тайного супруга императрицы Елизаветы Петровны.

Главное здание Тимирязевской академии

Главное здание Тимирязевской академии

И вот, если от главного здания Тимирязевки вы направитесь через сквер мимо памятника К.А. Тимирязеву к началу Лиственничной аллеи, то слева увидите большое трехэтажное здание с куполом на крыше. Его нельзя не заметить. Это химический корпус («химичка») Академии, который в 1915 году заложил сам профессор Иван Алексеевич Каблуков.

В центре здания находится самая большая в Тимирязевке аудитория. Справа и слева к аудиторному центру «химички» примыкают трехэтажные корпуса — это лаборатории. А к каждому такому лабораторному корпусу примыкают по два крыла, в которых когда-то было по шесть профессорских квартир. Причем некоторые профессора-химики, у которых лаборатории находились тут же, в этом химическом здании, прямо выходили из своей квартиры на лестничную клетку, открывали своим ключом дверь и заходили в лабораторию. И вот в квартире на первом этаже левого крыла прошли почти восемнадцать первых лет моей жизни.

Мой родной дом — химический корпус Тимирязевской академии, главный вход; слева — лаборатории; за деревьями на первом этаже - наша квартира

Мой родной дом — химический корпус Тимирязевской академии, главный вход; слева — лаборатории; за деревьями на первом этаже - наша квартираАкадемия в парке

В годы моего детства и юности считалось, что Тимирязевка находится на дальней окраине Москвы. До центра города быстрее, чем часа за полтора, добраться было трудно. И сотрудники Академии и их семьи, которые там жили, представляли собой довольно обособленное сообщество. Они все хорошо знали друг друга, тесно общались, помогали друг другу, любили поговорить на самые разнообразные темы (а жены некоторых профессоров, например, моя бабушка, часто прибегали при этом к французскому языку).

Но объединяла их в первую очередь, конечно, наука. Они все преподавали, до поздней ночи проводили время в лабораториях, находившихся в двух шагах от дома, у них были замечательные студенты. Необыкновенная природа, Лиственничная аллея, она и сейчас в прекрасном состоянии. Но самое главное богатство Академии — это ее парк, который посадил еще граф Разумовский. Замечательно, что и сейчас парк содержится в очень большом порядке. Парк липовый, он упирается в огромный живописный пруд, который когда-то был вырезан в виде буквы «Е» — Елизавета. А рядом с этим парком огромный лес. Он тоже, слава богу, сохранился, и идет до самой Московской кольцевой железной дороги.

В «химичке» у дедушки сначала была большая квартира. Когда началась Великая Отечественная война, Академию эвакуировали в Среднюю Азию. Но дед уже был сильно болен и эвакуироваться не смог. В 1942-м он умер.

И тогда моя бабушка пригласила жить в нашей квартире вдову и дочь профессора Н.Н. Худякова, дом которых сильно пострадал во время бомбежки. Хотя Тимирязевку практически не бомбили, какие-то шальные бомбы иногда залетали, и у некоторых не осталось жилья. Примеру бабушки последовали и другие, и все квартиры «химички» превратились в коммунальные. Но люди в них жили как одна семья. Помогали друг другу и разделяли горе, когда на войне гибли дети или внуки соседей.

Словом, у меня не было вариантов, кроме как пойти в науку. Причем именно в химию. Отчасти это было связано с тем, что меня пускал в лабораторию лаборант моего деда, который к нему когда-то пришел мальчишкой и всю жизнь у него проработал. Его даже потом моя мама похоронила рядом с дедом на Ваганьковском кладбище. Это была микробиологическая лаборатория, там стояли всякие банки, склянки, реактивы, можно было какие-то опыты ставить. Он мне все это разрешал. Я вел себя прилично, ничего не взрывал. Взрывать пытался уже позже, когда сделал лабораторию в сарае у себя на даче. Это было уже после девятого класса.

Дело в том, что в Тимирязевку после войны везли огромное количество прекрасной трофейной немецкой химической посуды. Был такой немецкий ученый Отто Шотт, «отец» науки о стекле. И были фирмы, которые производили по его рецептам оптическое стекло, а также посуду для химических опытов. Мечта каждого химика была работать с шоттовской посудой.

И вот ее в Тимирязевку ящиками доставляли прямо к нашему химическому корпусу. Там позади нашего дома все эти ящики стояли без всякого присмотра. Конечно, мы по ним лазили, тащили оттуда, и у меня на даче был прекрасный набор шоттовской посуды. Я его потом перенес в университет, потому что она была гораздо лучше, чем то, что тут, в университете, у нас было. Она была на вес золота.

Музыка, собака и химия

В общем, с восьмого класса уже не было сомнений, что я буду химиком. Когда я был поменьше, в седьмом классе, например, мне очень нравилась астрономия, я ездил в планетарий каждое воскресенье. А потом меня увлекла химия. Родители мои это очень поддерживали. Отец был геологом, и брата моего он, можно сказать, сам сделал геологом. Он его еще в школьные годы начал брать коллектором в экспедиции, и тот другого будущего себе не представлял.

Готовился я на химфак изо всех сил. Последний год, десятый класс, я учился на одни пятерки, и все у меня было хорошо со всеми предметами. А перед этим девятый класс я фактически проболтался. Я тогда заканчивал музыкальную школу, а еще в девятом классе у меня появилась собака. И собакой я занимался гораздо больше, чем школьными уроками. Парк, лес, собачьи площадки... Я своего пса дрессировал. У него были золотые медали за экстерьер и за работу. И это меня интересовало, как я вспоминаю, больше всего.

Музыка, впрочем, меня тоже влекла. Я играл на скрипке. Не могу сказать, что у нас была какая-то особая музыкальная семья. Правда, отец прекрасно играл на рояле, в молодости, говорили, почти профессионально, и даже когда-то его преподаватели, у которых он учился игре на фортепиано, уговаривали его идти в консерваторию. Но он пошел в геологи. При этом всю жизнь играл. И меня, совсем маленького, начал водить сначала в Зал Чайковского на утренние концерты, потом в консерваторию. И вот Большой зал консерватории стал для меня, а потом и для нас с женой родным домом.

Но ни я, ни мои родители никогда не думали о том, что заниматься музыкой я буду профессионально. У меня не было для этого достаточно способностей, а самое главное, надо мной никто не стоял, а скрипачи не становились великими или даже просто хорошими профессионалами, если кто-нибудь из родственников — отец, мать — из них в детстве не вышибали настоящее мастерство. Так что в принципе за спиной любого вундеркинда можно найти домашнего деспота.

У меня, правда, был очень хороший педагог, он преподавал в нашей заштатной районной школе, а не где-нибудь вроде ЦМШ иди Гнесинки, потому что любил выпить. В то же время был концертмейстером в оркестре Московской областной филармонии, которым тогда руководила Вероника Дударова. Он хорошо играл, и она его «слабости» терпела, так что на их концерты я тоже ходил. Он был педагогом от Бога, но даже пока мое занятие с ним шло, он отлучался в соседний «голубой дунайчик» и там по 50 грамм принимал.

Оркестр МГУ

И хоть в музыке высот я не достиг, моя музыкальная школа и мой педагог подарили мне еще шесть счастливейших лет жизни. Как только я поступил в Университет, я прошел прослушивание в симфонический оркестр МГУ. Это был лучший любительский симфонический оркестр Москвы. Дирижером у нас был профессор Московской консерватории Михаил Никитич Териан, замечательный музыкант и остроумнейший человек. Он заставлял нас играть вполне серьезную музыку — Моцарта, Гайдна, Шуберта, Грига, Чайковского, Прокофьева. Об этом оркестре я могу рассказывать без конца, но главное — почему же это было не просто интересно, а настоящее счастье.

Все мы были студентами или, реже, аспирантами Московского университета, будущими филологами, историками, физиками, химиками, математиками, философами, биологами. Мы крепко дружили, были влюблены в музыку, много спорили о ней, устраивали музыкальные вечеринки, вместе ходили (а иногда и прорывались) на концерты в консерваторию.

Концерты и репетиции нашего оркестра проходили в старом клубе МГУ на Моховой. Там же жил и выступал очень в те годы популярный в Москве Студенческий театр МГУ. На спектакль «А если это любовь?», в котором главную роль играла студентка факультета журналистики Ия Саввина, вообще попасть было нельзя. С ребятами из театра мы тоже дружили, а очаровательная Иечка никогда не отказывалась быть конферансье на наших концертах.

Потом, когда я сам стал отцом семейства и был занят на работе с утра до вечера, я играл уже редко. Играл только со своим отцом: он мне аккомпанировал, и мы с ним играли по воскресениям. Мой отец довольно рано умер, и играли мы до самой его смерти в 1971 году.

А вот мой ровесник и любимый двоюродный брат Алексей Зубов поступил на физфак и очень хорошо его закончил, был дипломником у Басова, нобелевского лауреата, и тот уговаривал его остаться у него работать. Но он ушел играть в оркестр Олега Лундстрема, потому что во время учебы в университете профессионально освоил саксофон. Причем научился играть на нем сам. Вот он был в музыке невероятно способным. Он мог сидеть и слушать пластинку джаза из, скажем, восьми инструментов, и на слух записать всю партитуру! У него были гениальные музыкальные способности.

«Я был первым жителем Главного здания»

Так вот, когда я оканчивал школу, у меня получалась серебряная медаль. На медали у нас была квота. Школа наша была очень сильная, и класс наш тоже был достаточно сильным. Претендентов было больше, чем медалей.

И тогда наш незабываемый классный руководитель Анатолий Николаевич Шарапов, который к нам пришел в пятом классе в 1947 году, до этого пройдя всю войну, и оставался у нас преподавателем русского языка и литературы до десятого класса, пригласил для разговора мою маму и говорит ей: «Ирина Владимировна, я понимаю, что Алексей заслужил серебряную медаль, но он все равно поступит в университет. А претендентов у нас много».

Учителя прекрасно знали ситуацию в наших семьях. И тут я должен сказать еще несколько слов о моем отце, геологе. Как только он закончил Горную академию (потом это стало МГРИ, Геологоразведочный институт), он стал работать в разнообразных экспедициях, в основном в Приуралье, чудом уцелел в 1937 году... При этом серьезно занимался наукой и преподаванием, работая в МГРИ и в Академии наук.

Декан геологического факультета МГУ

профессор Богданов Алексей Алексеевич. Строг, но справедлив. 1967 г.

Декан геологического факультета МГУ

профессор Богданов Алексей Алексеевич. Строг, но справедлив. 1967 г.А за пару лет до моего поступления в университет его пригласили заведовать кафедрой на геологическом факультете МГУ. Иван Георгиевич Петровский в это время уже несколько лет был ректором университета, естественные факультеты которого готовились к переезду в новые здания на Ленинских горах. Ректору нужен был помощник для организации этого переезда, и кто-то посоветовал ему пригласить А.А. Богданова, моего отца.

В конце войны и после войны мой отец действительно был начальником нескольких крупных, вполне успешных геологических экспедиций. Одним словом, И.Г. Петровский кандидатуру моего отца утвердил, и он на три года стал проректором МГУ. Надо сказать, что и во время эпопеи переезда в новое здание, и потом в течение многих лет мой отец и ректор очень хорошо взаимодействовали друг с другом.

Вы сами понимаете, что это имя — Богданов, да еще Алексей Алексеевич — было у всех на устах. У нас было принято сыновей называть Алексеями. Прадед и дед тоже были Алексеи. И мой сын Алексей. А вот внук уже Петр. Сын сказал: «Хватит».

Так вот, Анатолий Николаевич, наш классный руководитель, сказал моей маме: «Он же у вас поступит, можете не волноваться». Так я остался без медали. Но мы очень серьезно готовились.

Я сдавал семь экзаменов, 34 балла набрал, проходной балл был то ли 30, то ли 29. И поступил. Единственный раз я почувствовал, что тут что-то не то, — это когда я сдавал химию. Вопрос был для меня совершенно легкий, тем более что я еще некоторое время ходил в кружок в университет. Я думаю: «Сейчас отвечу».

Сидит напротив меня такой хмурый дядя и говорит: «Богданов, Алексей. Задачку решил?» — «Решил». — «Пятерка». Тут я понял, что это был, что называется, блат. Он меня даже не стал спрашивать. Но я был очень хорошо готов, поэтому по химии мне было очень легко учиться с самого начала.

Я тогда жил в Главном здании университета. На углах здания есть четыре корпуса 12-этажных — это квартиры для преподавателей. И мой отец, поступив на службу в университет, получил квартиру, и мы все сюда переехали. Я был первым жителем, поскольку он меня еще в августе сюда засунул, а университет открыли 1 сентября 1953 года. И это всё тоже было счастье.

Так это все выглядело, когда моя семья сюда переехала в 1953 году. В правой угловой башне замечательного высотного здания МГУ прошли следующие 70 лет моей жизни.

Так это все выглядело, когда моя семья сюда переехала в 1953 году. В правой угловой башне замечательного высотного здания МГУ прошли следующие 70 лет моей жизни.Я сказал «открыли университет», но как его открывали! Был огромный митинг, перед ним нам прочитали первую лекцию... Мы были первокурсники, в новом здании. Виктор Иванович Спицын, специалист по неорганической химии, академик, прочитал нам лекцию, после этого мы все встали и пошли на митинг. И на этом митинге встретились все, кто учился в нашей школе и поступил в университет. Я не помню, что там говорили выступающие, нас просто раздирало счастье.

Мой дом — химфак

Химфак – это мой осознанный и совершенно правильный выбор. На химфаке все начинается с неорганической химии, а я больше всего любил органику и планировал именно этим заниматься. Но у нас такая была прекрасная преподавательница неорганической химии, что я увлекся. В общем, она меня позвала к себе работать в лабораторию. Звали ее Наталья Сергеевна Тамм. Да, она была из той самой знаменитой семьи. Прекрасная женщина, прекрасный химик. К сожалению, она умерла совсем молодой. Я стал работать у нее в лаборатории.

У меня был приятель, в одной группе учились, Слава Максимов, который сказал: «Что ты там делаешь, на этой неорганике? Я сейчас в лабораторию химии белка на кафедре органической химии начал ходить. Мне там нравится, там интересно, как-то всё это близко к жизни, к биологии». И тут меня стукнуло: что ж я делаю? Я же из Тимирязевки, я там вырос, а ушел в какую-то неорганическую химию.

И он меня затащил в эту лабораторию, это было в конце первого семестра второго курса, там я попал к Елене Григорьевне Антонович, и это было большое счастье.

Это была очень своеобразная женщина, одинокая, со сложной судьбой. Но она была прекрасным экспериментатором и была предана своему шефу, Михаилу Алексеевичу Прокофьеву, всей душой. Я не знал, куда иду. Я только сказал, что хочу попасть в такое место, где есть хороший органический синтез. И чтобы это имело какое-то отношение к природе. И вот меня к Елене Григорьевне отвели, она меня начала учить.

А в следующем семестре произошло интересное событие. Мы учили английский язык и сдавали «странички». Полагалось сходить в библиотеку, попросить у руководителей какие-то статьи. И нужно было принести три-четыре статьи, а преподаватель английского мог полистать и сказать: «Вот это место переведите мне». Я говорю: «Елена Григорьевна, вы мне что-нибудь дайте почитать». Она отвечает: «Спрошу Михаила». Кто такой Михаил, я тогда понятия не имел. Ну, Михаил так Михаил, хорошо.

Потом приносит мне пачку журналов Nature, и в них были заложены статьи, которые мне рекомендовалось прочитать. Что это были за статьи? Во-первых, статья Уотсона и Крика о двойной спирали ДНК, еще только двухгодовой давности, и несколько сопутствующих ей статей. Тогда, конечно, я как следует смысла такого выбора не понял. Но Елена Григорьевна объясняет, что «наша группа будет нуклеиновыми кислотами заниматься, и Михаил сказал, что это надо почитать». Она знала, что я хожу на химфак на занятия из Главного здания и была уверена, что я живу в общежитии. Кому-то она сказала: «Ты знаешь, тут у меня парень работает деревенский, Лешка Богданов»... А ей говорят: «Лена, ты что? Это сын профессора Алексея Алексеевича Богданова». Она тогда очень удивлялась.

«Мы забывали, что имеем дело с министром»

Потом я уже узнал, что это был Михаил Алексеевич Прокофьев, тогда он был доцентом на химфаке, еще не доктор наук. Он пришел на факультет после войны в орденах, майором в отставке. Его хорошо знал Александр Николаевич Несмеянов, который в те годы был ректором. Он уговорил его стать секретарем партийной организации МГУ. А тут началось строительство новых зданий на Ленинских горах, все кипело вокруг. И, конечно, Прокофьев стал сразу очень заметным человеком. А когда было создано Управление университетов Министерства высшего образования, его назначали первым заместителем министра, начальником этого Управления, так что он был как бы наш начальник по всем направлениям.

Это был поразительный человек, который все время занимался наукой. Он создал Министерство просвещения СССР и стал его первым министром. Но когда Михаил Алексеевич приезжал в университет, мы забывали, что имеем дело с министром. Он приезжал к нам по субботам, участвовал в наших семинарах. Обсуждал с нами нашу науку. А если у кого-то были к нему срочные научные дела — люди, например, диссертацию писали — он просто вызывал человека к себе в министерство на Шаболовку и, после того, как заканчивалась его работа, приглашал к себе в кабинет.

Михаил Алексеевич Прокофьев в своем министерском кабинете. Середина 1970-х годов

Михаил Алексеевич Прокофьев в своем министерском кабинете. Середина 1970-х годов

У него была преданная ему секретарша. Она дожидалась этого пришельца, пропускала к Михаилу Алексеевичу, запирала кабинет снаружи, чтобы никто не мешал, и еще иногда два-три часа мы там с ним работали. Он умудрялся, занимаясь самыми серьезными проблемами школьного образования, не забывать о науке. А ведь именно он сделал 10-классное образование всеобщим в стране, везде стали всерьез учить русский язык, и вообще реформ была масса. Не все считаются удачными, но многое было замечательно задумано.

Прокофьев очень дружил с Колмогоровым, знаменитым математиком, с нобелевским лауреатом Капицей. Колмогоров предложил ему провести реформу преподавания математики, но новые программы были, видимо, слишком сложными, поэтому реформа встретила очень серьезное сопротивление. Михаил Алексеевич все это сильно переживал. Когда мы отмечали его 100-летие, пришло много народу из Педагогической академии, пришли его бывшие заместители и референты, которые с ним работали. Даже трудно передать, как о нем все хорошо говорили.

Настоящие нуклеиновые кислоты

Дипломную работу я делал по его плану, хотя кое-что придумал и сам. Тогда лаборатория (вернее, группа) Прокофьева занималась только синтезом — органической химией, но в приложении к простейшим элементам нуклеиновых кислот. Теперь это называется биоорганическая химия, а тогда такого термина не было. А когда я закончил химфак и был принят в лабораторию Прокофьева старшим лаборантом (это был 1958 год), он нас с Еленой Григорьевной позвал к себе и сказал: «Всё, синтез для вас закончился, баста. Надо заниматься настоящими нуклеиновыми кислотами»...

Это тоже отдельная длинная и замечательная история. Я только гораздо позже понял, что решение Михаила Алексеевича было переломным в моей научной судьбе. Оно означало, что еще не став полноценным специалистом по химии нуклеиновых кислот, я должен был со временем вырасти молекулярным биологом с химическим бэкграундом. Михаил Алексеевич знал, что без химии высокого уровня (так же, как и без физики) развитие молекулярной биологии невозможно. Я понял, почему с ранних студенческих лет он приносил мне для чтения статьи совсем не химические, начиная с двойной спирали Уотсон и Крика. И почему, начиная с третьего курса, требовал, чтобы я об этих работах — об открытии транспортных РНК, об их аминоацилировании, о первых работах про участие РНК в биосинтезе белка — рассказывал на его семинарах.

Прокофьева интересовали не просто ДНК и РНК. Его интересовало, как они взаимодействуют с белками и пептидами, потому что когда-то, еще до войны, кандидатскую работу он выполнил у Н.Д. Зелинского и М.М. Ботвинник в лаборатории химии белка по компонентам белков — оксиаминокислотам. Когда много позже я спрашивал его, почему вернувшись из армии, он решил переключиться на нуклеиновые кислота, он всегда отвечал: «Андрей убедил».

Еще в начале 1930-х годов Андрей Николаевич Белозерский, классик отечественной биохимии, первым в нашей стране начал изучать нуклеиновые кислоты и первым доказал, что ДНК есть не только у животных (в чем все были убеждены), но и у растений, и у микроорганизмов. Одним словом, ни много ни мало доказал универсальность ДНК в живом мире. Где-то в те же годы Белозерский заметил, что существует небольшая белковая фракция, которую очень трудно отделить от ДНК и РНК. Возникло предположение, что какие-то белки или пептиды могут быть связаны с нуклеиновыми кислотами ковалентно. Этим-то и посоветовал Белозерский заняться Прокофьеву. А просто «Андреем» Михаил Алексеевич называл Белозерского потому, что в послевоенные годы они очень дружили.

Андрей Николаевич Белозерский. Биофак МГУ. 1965 г

Андрей Николаевич Белозерский. Биофак МГУ. 1965 г

Прокофьев и его немногочисленные сотрудники начали с синтеза различных производных компонентов нуклеиновых кислот — нуклеозидов и нуклеотидов. А в литературе время от времени (это были уже пятидесятые годы) стали появляться робкие указания на то, что пептиды, ковалентно связанные с РНК и ДНК, действительно существуют. Это-то и послужило причиной затеять такой проект.

Работали мы с Еленой Григорьевной с огромным энтузиазмом, по 12–14 часов в день. Мы научились выделять РНК, по нынешним меркам, в огромных количествах. Освоили массу методов — ионообменную хроматографию, высоковольтный электрофорез, нуклеотидный и аминокислотный анализ, различные методы спектроскопии.

В итоге довольно тяжелой трехлетней работы (до сих пор удивляюсь, как это выдерживала Елена Григорьевна, я-то был молодой и здоровый) и в отсутствие многого самого необходимого оборудования мы выяснили, что из препаратов суммарной РНК клетки могут быть вытащены нуклеотидопептиды, содержащиеся в суммарной клеточной РНК в очень небольших количествах.

Мы узнали их состав и многие свойства, но их точную структуру установить не смогли. Дело ограничилось гипотезами и предположениями, по тем временам казавшимися нам вполне вероятными. Впрочем, они остаются вероятными и сейчас.

Не могу не сказать, что в эти же годы я умудрился влюбиться и жениться, и моя замечательная и мудрая жена Сюзанна, окончившая биофак у Белозерского, не давала мне слишком зарываться, тонуть в фантазиях и заноситься.

Было несколько вполне положительных следствий из этой работы. Во-первых, трудная поисковая работа заставляет много думать и закаляет научный характер (последнее касается, конечно, меня, а не Елены Григорьевны). Во-вторых, множество освоенных биохимических и аналитических методов. В-третьих, погружение в литературу о РНК- и ДНК-белковых комплексах, их взаимодействиях и биологической роли.

И, наконец, моей гипотезой о том, как пептиды могут быть связаны с нуклеотидами, заинтересовалась Зоя Алексеевна Шабарова, правая рука Михаила Алексеевича с момента появления его научной группы, великолепный синтетик и знаток химии нуклеиновых кислот, женщина редкого ума и твердости характера. Соединения, существование которых мы предполагали, химикам известны не были, и Зоя Алексеевна с сотрудниками разработала целую новую область аминокислотных производных нуклеотидов, связанных фосфоамидной связью.

Белозерский и Международный конгресс в МГУ

В конце 1961 года Михаил Алексеевич сказал, что материала достаточно и нужно писать и защищать кандидатскую, и что он дает мне на это три месяца. В срок я уложился. Прокофьев прочитал, одобрил и сказал: «Надо просить Андрея, чтобы он тебе прооппонировал».

Эта была большая честь. Так я впервые лично познакомился с Андреем Николаевичем Белозерским. Защита состоялась весной 1962 года. А перед этим в жизни наших биохимиков и будущих молекулярных биологов моего поколения произошло очень важное, совершенно невероятное, как нам тогда казалось, событие, тоже из области счастья.

Летом 1961 года в Москве прошел Международный биохимический конгресс. Съехались наши коллеги, которые на российскую, советскую биологию долгое время смотрели свысока, и вообще считали, что она вся дотла разгромлена Лысенко. Но тут весь мир узнал о Спутнике, о полете Гагарина. В общем, к любым нашим наукам на Западе стали проявлять интерес, а вот то, что касается молекулярной биологии, которая только тогда зарождалась, — тут, конечно, интерес был проявлен особый. Доказательство очень простое — на конгресс в Москву только американцев приехало 800 человек. Все, кого сейчас можно вспомнить, все нобелевские лауреаты того времени — все приехали в Москву. Конгресс проходил здесь, в университете.

Я тоже пропадал на конгрессе с утра до вечера, прослушал несколько очень интересных докладов о рибосомах, о РНК в рибосомах. И стали возникать какие-то мысли о будущей работе.

Там случилась замечательная история, я ее эксплуатировал, когда уже в конце 1990-х читал лекции всему третьему курсу на химфаке. Эти лекции проходили то в Южной, то в Северной химических аудиториях, и я всегда на лекции по биосинтезу белка рассказывал одну и ту же историю и немножко лукавил при этом. Вот в каком плане. Я им рассказывал, что на одном из многочисленных симпозиумов биохимического конгресса в 1961 году «в аудитории, где мы с вами сейчас находимся, стоя вот на этом самом месте», добавлял я (хотя во время моей лекции это могла быть и Южная, и Северная), молодой американский ученый Маршалл Ниренберг рассказывал о своей работе, из которой следовало, что ему удалось расшифровать химический состав первого в истории кодона в аминокислотном генетическом коде. Более того, было понятно, каким путем нужно двигаться, чтобы расшифровать остальные 63 кодона. В аудитории было всего человек тридцать-сорок слушателей (я среди них), а это был рассказ об эпохальном открытии. Первый раз кто-то рассказал о том, как можно расшифровать генетический код.

Но оказалось, что во время доклада в аудиторию случайно зашел Мэтью Мезельсон, тоже еще молодой, но уже очень известный ученый, который, послушав доклад Маршалла Ниренберга, тут же бросился к Опарину и Энгельгардту, президентам конгресса, и сказал: «Слушайте, там такое происходит, там такой был доклад! А людей было мало». И они попросили Ниренберга повторить доклад в Актовом зале, куда уже набился весь конгресс. Успех был грандиозный. Я никогда не забуду срывающийся от волнения и восторга голос моего будущего друга Левы Киселева, который был синхронным переводчиком на докладе Ниренберга.

Прослушав доклад, нобелевский лауреат Северо Очоа, очень красивый испанец из США, срочно сменил обратный билет и в тот же вечер улетел в Америку, чтобы там начать с Ниренбергом историческое соревнование. Вскоре в это соревнование включился великий химик Гобинд Корана, и код был полностью расшифрован за всего за три года. Все узнали, с помощью каких трех нуклеотидов каждая из аминокислот белков зашифрована в наших генах. Ниренберг и Корана получили свои Нобелевские премии, а у Очоа она до этого уже была.

Этот необыкновенный конгресс позволил не только нам увидеть живьем и послушать почти всю мировую элиту молодой молекулярной биологии, но и иностранцы, которые в Москву приехали, открыли для себя нашу науку и наших ученых. Многие из наших сделали на конгрессе очень хорошие доклады (чего только стоил доклад А.С. Спирина о макромолекулярной структуре РНК). После конгресса в академических институтах и в университете регулярно стали появляться иностранные гости, которые приезжали обсудить науку, выступить на семинарах или прочитать студентам лекции. А потом у нас стали проходить советско-французские, германские, американские, итальянские симпозиумы по нуклеиновым кислотам и белками. Все больше и больше нашей молодежи стало ездить на длительные научные стажировки за рубеж.

На наших глазах наша, по крайней мере, молекулярная биология становилась и стала частью мировой. А ведь была холодная война, был железный занавес. Наука их преодолевала. Наше поколение очень хорошо знало (а те немногие, что еще остались, знают), что значит работать в изоляции от международной науки и международного сообщества, и насколько продуктивнее эта работа идет, когда изоляция преодолевается. На это потребовались годы, но здесь счастье было на нашей стороне.

Стажировка в Гарварде и «закрытие» пептидных мостиков

Тем временем тематику по РНК-пептидам мы постепенно свернули. Появились более интересные дела. Тем не менее, в 70-е и 80-е годы в моей лаборатории было сделано несколько интересных работ по ковалентным соединениям белков с вирусными ДНК и РНК. А совместная работа одного из самых талантливых сотрудников моей лаборатории за всю ее историю, Андрея (уже давно — Борисовича) Вартапетяна, с Вадимом Израилевичем Аголом по изучению белка, ковалентно связанного с РНК вируса энцефаломиокардита, вообще, я уверен, была мирового класса.

Но вот про один забавный эпизод, связанный в какой-то степени с моей кандидатской диссертацией, я могу рассказать. Тем более что это было не открытие, а «закрытие». Произошло оно в 1967 году во время моей годовой стажировки в Гарвардском университете в США. (Легко догадаться, что этой стажировкой я был обязан Михаилу Алексеевичу Прокофьеву.)

Там я работал в лаборатории знаменитого профессора Пола Доти. Он периодически отправлял меня в разные университеты к не менее знаменитым ученым, чтобы я с ними познакомился. И вот в Нью-Йорке, не где-нибудь, а в Рокфеллеровском институте (теперь это называется университет), я узнал, что у них есть пара сотрудников, которые интересуются ковалентными соединениями ДНК с пептидами.

Я, конечно, с ними встретился, и они мне с гордостью рассказали, что им удалось показать, что большие сегменты ДНК в хромосомах связаны между собой пептидными мостиками. Меня их результаты, понятное дело, взволновали, а когда я рассказал о них Полу Доти, он вдруг спросил: «А не хочешь это проверить?» Я ответил, что нужно подумать. Подумал, пришел к нему и говорю: «Проверить можно, но для этого нужен термостатированный регистрирующий вискозиметр (измеритель вязкости раствора) и протеаза (фермент, расщепляющий белки и пептиды) без примесей ДНКаз (ферментов, расщепляющих ДНК)». Теперь уже Доти сказал, что он подумает, а через несколько дней его секретарша мне говорит: «Там тебе посылка пришла. Иди получи». В посылке было все то, что я перечислил профессору. Стоило это, по моим понятиям, бешеные деньги, а предназначалось для одной серии экспериментов.

У меня была тогда коллекция прекрасных препаратов высокополимерных ДНК из самых разнообразных источников. Если бы в них были пептидные мостики, то фермент бы их расщеплял, и вязкость их раствора падала. Я проделал более десятка опытов, но вязкость стояла на одном уровне как вкопанная. Никаких пептидных мостиков там не было.

Когда я показал результаты моих опытов профессору, он их внимательно посмотрел, попросил меня выйти из кабинета и позвонил в Рокфеллеровский институт. Потом он мне сказал, что они удивились, и он пригласил их приехать в Гарвард и вместе со мной все повторить. Но они не приехали. Их публикаций на эту тему я тоже не встречал. Незадолго до моего возвращения домой, когда мы обсуждали с Полом Доти, что можно было бы опубликовать из моих результатов, я предложил ему, в частности, эти вискозиметрические измерения. Он сказал: «Знаешь, я публикую только открытия, а не закрытия. Но ты не расстраивайся, это был хороший штурм».

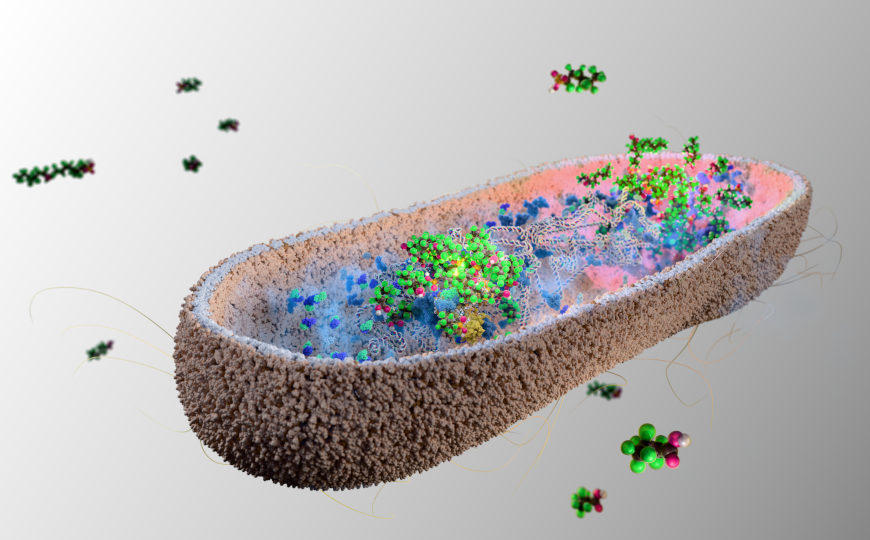

Моя любовь — рибосома

На что же я все-таки переключился после защиты диссертации? Это были рибосомы. Об их существовании я знал, конечно, давно. Но когда я писал литературный обзор в диссертацию, я прочитал все (а это было не так уж много), что было тогда известно о рибосомах. Меня они привлекли как РНК-белковые структуры постоянного состава. В это же самое время я прочитал замечательные работы Хайнца Людвига Френкель-Конрата. Он и его сотрудники показали, что вирус табачной мозаики можно разобрать на РНК и белок, а потом из них снова собрать (реконструировать) полноценный вирус. Меня стала преследовать мысль, нельзя ли то же самое сделать с рибосомой.

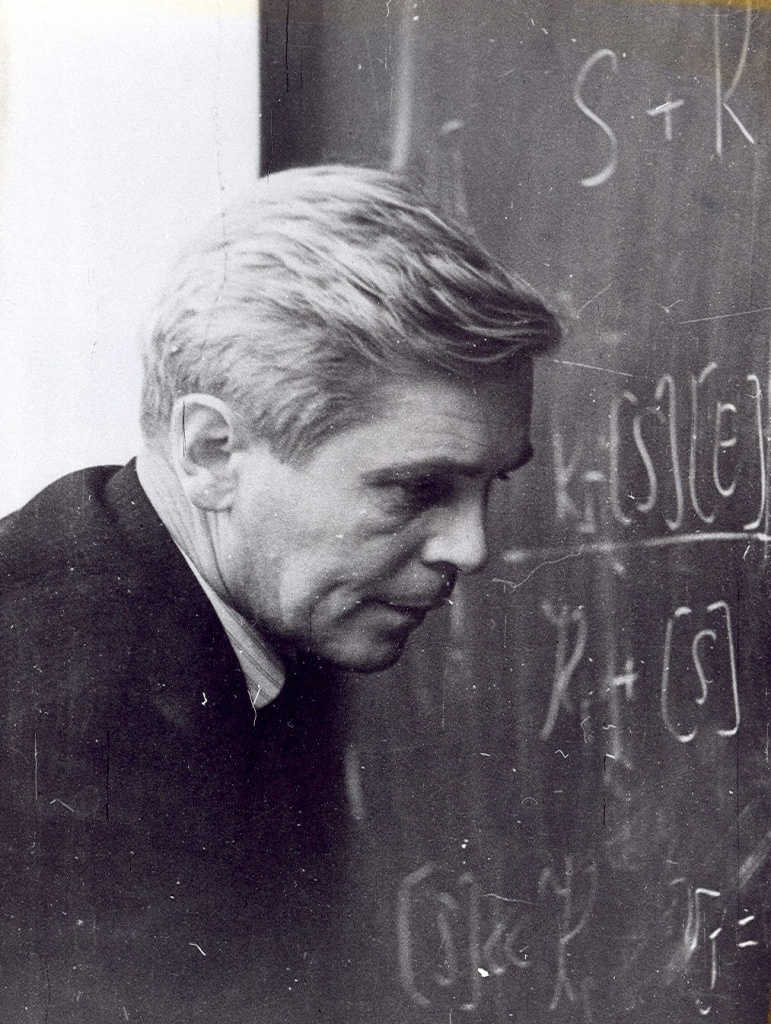

В начале осени 1962 года, когда только начинался новый учебный год, меня как-то около МГУ остановил Белозерский и спрашивает: «Ну и что будете дальше делать?» Я говорю: «Знаете, Андрей Николаевич, очень бы хотелось заняться рибосомой, но возможностей никаких. Потому что нет биологической базы, нет, самое главное, ультрацентрифуг. Так что я думаю как-то продолжить старые дела. А очень хотелось бы заняться рибосомами». — «Так вы пойдите к Сашке!»

Я говорю: «Какому Сашке?» Оказывается, речь шла об Александре Сергеевиче Спирине. Это был его ученик. Он как раз начал рибосомами заниматься в Институте Баха. Спирин был аспирантом этого института и сотрудником, но территориально работал на биофаке, пока делал диссертацию. А потом Андрей Николаевич передал ему свою лабораторию «в Бахе».

Александр Сергеевич Спирин. 1967 г.

Александр Сергеевич Спирин. 1967 г.

Я уже много раз писал и рассказывал о тех счастливых почти двух годах, которые провел в лаборатории Спирина в академическом Институте биохимии им. А.Н. Баха.

Во-первых, вместе с Рустэмом (Саидовичем) Шакуловым, с которым мы близко дружим до сих пор, мы реконструировали рибосомы из предшественников и рибосомного белка. Во-вторых, мы показали, что рибосомы, которые в норме представляют собой достаточно плотные частицы, можно развернуть в тяж, почти что в нитку, без потери белков и потом опять свернуть в биологически активные структуры. Эта нитка, на которой держались белки, — рибосомная РНК. Тем самым мы показали, что рибосома — это прежде всего ее РНК. Наши работы оценили не только Александр Сергеевич, ее заметили и в мире. Он был первым советским молекулярным биологом, который начал ездить в США, и об этих работах он рассказывал на знаменитых и очень престижных Гордоновских конференциях. Это был мой первый настоящий научный успех.

А главное, моим вторым научным Учителем стал великий ученый Александр Сергеевич Спирин. После полутора счастливых лет почти ежедневной работы в его лаборатории в 1962–63 годах мы тесно общались до конца его жизни. Многое из того, чему он меня научил и что он для меня делал, я оценивал не сразу, но со временем, конечно, оценил. Были ли у него какие-то обиды или претензии ко мне? Наверное, были. Ему не очень нравилось, что я перенес свою работу с рибосомами к себе в МГУ. Дважды он приглашал меня перейти полностью к нему — первый раз в Институт биохимии, второй раз — в организуемый им Институт белка в Пущино. Я отказывался, потому что мне хотелось быть совершенно самостоятельным и потому что в родном университете для меня в эти годы открывались то, что называется казенным языком, широкие возможности. Но, похоже, что Спирин меня где-то понимал. А связь с университетом у меня никогда не прерывались.

Последняя встреча с Александром Сергеевичем Спириным на его даче. 4 сентября 2018 г.

Последняя встреча с Александром Сергеевичем Спириным на его даче. 4 сентября 2018 г.Вечерники

Когда я попросил у Прокофьева разрешение поработать какое-то время в спиринской лаборатории, Михаил Алексеевич мне так сказал: «Ты, конечно, если хочешь, работай у Спирина, но все твои педагогические обязанности остаются на химфаке». К счастью, тогда на химфаке был вечерний химический факультет, и у меня был практикум по органической химии для химиков-вечерников. Это был, наверное, один из самых приятных эпизодов в моей педагогической работе. Ребята работали лаборантами в хороших химических институтах и многое уже умели делать. То, с чем дневные студенты часами возились и не один день, — эти, приходя в шесть часов вечера, к десяти часам задачу заканчивали. А главное, привозили с собой посуду на шлифах. Так приятно было с ними! Мы потом много лет в разных местах тепло встречались.

Один вечерник, правда, не подумав, привез взрывчатое вещество. Он вез его в 111-м автобусе по Воробьевым горам из Института химической физики. Он думал использовать его как реактив. Нужно было использовать бутиловый эфир уже не помню какого соединения, который совершенно безопасен, а он взял метиловый. Хорошо, что была зима и в автобусе было холодно. Приехал, вынул из портфеля, поставил под тягу — и рвануло. Как сейчас говорят, жертв и разрушений не было, но я получил строгий выговор от декана.

Но это были замечательные ребята. Я мог приехать в девять утра в Институт Баха, там проработать до полшестого, потом рвануть в университет, когда у меня были студенты в практикуме. Потом у меня начали появляться собственные студенты и даже аспиранты. Так что всё время сохранялся контакт с университетом, и вскоре я полностью вернулся домой. Тем более у нас назревали важные перемены.

Корпус А

В один прекрасный день Михаил Алексеевич вызвал меня к себе в министерство и сказал примерно следующее: «Принято решение нашу лабораторию белка преобразовать в новую кафедру. Я предлагаю назвать ее “кафедра химии природных соединений”. Кроме того, университет строит новый лабораторный корпус рядом с биофаком. Наша кафедра будет жить в этом здании. Соседями будут биохимики Белозерского и Северина. Ты, начиная с января шестьдесят четвертого года, отвечаешь за всё, что касается размещения нашей кафедры в этом здании. Есть уже общий план корпуса, он называется Лабораторный корпус А, для него уже даже сделали фундамент. В общем, начинаешь заниматься этим домом, я тебе поручаю».

Я с трудом сдерживал волнение и восторг. Речь шла о том, что мы переедем в новый корпус, где у нас будет новая кафедра, много места, новые лаборатории, новое замечательное оборудование, центрифуги, о которых я мечтал, все это там будет.

Белозерский, Северин и Прокофьев организовали небольшую группу, которая должна была заниматься размещением лабораторий на плане корпуса А. В нее вошли Андрей Антонов, Володя Скулачев, я и будущий главный инженер корпуса А Александр Саввич Назаров. Всю весну 1964 года раз в неделю мы ездили к проектировщикам и договаривались о том, где будут лаборатории, холодные комнаты, центрифужные, кабинеты и, уж простите, туалеты. Мы добились строительства пристройки к корпусу — изотопного блока. Параллельно шла закупка оборудования. Как нам все это удавалось, сейчас я объяснить не могу. Ведь нам (кроме Назарова) не было еще и тридцати. Молодые нахалы. Но нас слушали. Все-таки 1960-е годы были особые, и отношение к науке было особое.

Корпус А строили быстро. Он получился неказистый, особенно на фоне великолепных Главного здания, физфака и химфака. Уже в середине 1965 года мы начали в него перебираться. Кто же в нем собрался? Ну, во-первых, кафедра высокомолекулярных соединений (ВМС) всемогущего академика Каргина, которому, собственно, и принадлежала первоначальная идея строительства этого корпуса. Все вээмэсники были очень умные и продвинутые. Они спокойно заняли всю восточную треть здания от подвалов до чердака, не обращая на нас никакого внимания. В корпусе разместились часть кафедры вирусологии, (Белозерский основал ее как раз в это время, В.И. Агол про это упоминает на вашем сайте), Межфакультетские лаборатории Колмогорова и Гельфанда. Потом сюда переехала с химфака наша вновь образованная кафедра. Но больше всего места досталось Межфакультетской лаборатории биоорганической химии Белозерского. Она представляла собой конгломерат молекулярных биологов, биохимиков, биофизиков, химиков разных специальностей. По размерам с самого начала это был институт, но в Институт физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского она превратилась только в 1991 году, а в те годы не было никакой возможности сделать в университете еще один институт.

Кафедра химии природных соединений и химические отделы Института Белозерского. Мужская половина (в основном) на съемку не явилась, отговорившись занятостью за лабораторным столом. Зато в присутствующей прекрасной половине — 12 действующих и будущих докторов наук. 1999 г.

Кафедра химии природных соединений и химические отделы Института Белозерского. Мужская половина (в основном) на съемку не явилась, отговорившись занятостью за лабораторным столом. Зато в присутствующей прекрасной половине — 12 действующих и будущих докторов наук. 1999 г.

Тут я должен остановиться на двух важных, по крайней мере для меня, моментах. В Межфакультетской лаборатории Белозерским и Прокофьевым были образованы три химических лаборатории, они назывались отделами, близнецы-братья трех лабораторий, из которых состояла кафедра химии природных соединений. Сотрудниками этих отделов стали бывшие сотрудники кафедры. Сразу после переезда в новый корпус Михаил Алексеевич собрал нас всех и сказал: «У нас тут кафедра и три отдела, в этой Межфакультетской лаборатории. Для меня не имеет никакого значения, где вы работаете — на кафедре или в этих отделах. Мы едины. У нас будут общие научные планы, и все должны преподавать. Не забывайте, что мы часть университета».

Пока Прокофьев заведовал кафедрой, это правило строго выполнялось. Да и потом, когда я его сменил на кафедре в 1985 году, в этом плане ничего не изменилось: сотрудники отделов читали на кафедре большую часть спецкурсов, все наши студенты и аспиранты были с химфака. Перемены начались в двухтысячные годы, когда у Института появился свой факультет биоинженерии и биоинформатики. Но и сейчас связи большинства химических отделов Института с химфаком остаются прочными.

Общие отделы, библиотека и НТС

А вот и вторая история из той же оперы. На самом деле с момента организации Межфакультетской лаборатории Белозерского в ней было создано не три, а четыре химических отдела. Еще один отдел, биокинетики, организовал Илья Васильевич Березин, замечательный человек и ученый, ученик Семенова и Эмануэля, специалист по химической кинетике. Это М.А. Прокофьев посоветовал А.Н. Белозерскому пригласить Березина своим заместителем в Межфакультетскую лабораторию в момент ее организации. Незадолго до этого Илья Васильевич почти год стажировался в Гарварде, где переключился с классической химической кинетики на кинетику ферментативных реакций.

В этом году (2023-м) отмечается 100-летие со дня рождения И.В. Березина, издана книга о нем, и меня попросили написать в нее свои воспоминания. Мне невольно пришлось (уже не в первый раз) глубоко задуматься о том, какой глубокий след в жизни нашего Института оставил этот человек. А ведь он проработал в дирекции Межфакультетской лаборатории только ее первые четыре с половиной года. А мы вот уже почти 55 лет видим вокруг себя результаты его дел.

Илья Васильевич Березин рассказывает нам о ферментативной кинетике на общелабораторном семинаре. 1967 г.

Илья Васильевич Березин рассказывает нам о ферментативной кинетике на общелабораторном семинаре. 1967 г.

Надо сказать, что Белозерский дал своему заместителю полную свободу. И Илья Васильевич использовал ее самым достойным образом. Он придумал и создал, например, наши методические (или, как мы их всегда называли, общие) отделы. Это означало, что ни один серьезный прибор, который получала Межфакультетская лаборатория, не уходил в собственность и распоряжение какой-то научной группы. Они поступали в общие отделы. Все электронные микроскопы в один, спектрофотометры высокого класса — в другой, хромотографы — в третий, приборы для работы с радиоактивностью — в четвертый, аналитические центрифуги – в пятый. В этих отделах мог работать любой человек. А когда их собиралось слишком много — в очередь записывались. Это как нынешние центры коллективного пользования, но только гораздо живее. Очень сильные профессионалы этим руководили, они привели с собой отличных инженеров.

А еще Илья Васильевич создал отдел информации, таких не было тогда вообще нигде. Это что означало? Библиотеку еще одну мы не могли создать, потому что есть и биофак, и химфак — ходите туда. И он придумал следующее. К нам привозили дважды в неделю свежие журналы из хороших библиотек, в том числе из Библиотеки иностранной литературы, из Академии, причем те, что еще не получали университетские библиотеки. Привозили на один день, и весь этот день шел поток через специальную комнату в отделе информации. Там одновременно помещалось человек восемь, я думаю. Эти журналы просматривали и заказывали оттиски. Илья Васильевич разыскал какие-то примитивнейшие ротапринты, сейчас смешно было бы на все это смотреть, которые тарахтели, кряхтели, но тем не менее всегда можно было получить оттиск нужной статьи. Отдел много еще чего делал — слайды, фотографии; там у нас были профессиональные переводчики на английский, статьями нашими занимались. Это был очень хороший коллектив из симпатичных девушек, которые нам еще капустники устраивали перед каждым Новым Годом.

И еще, конечно, я не могу не рассказать об НТС. Расшифровывается скучно — научно-технический совет. Когда в корпусе А собралось уже достаточно много разношерстной (в научном — и не только — смысле) и очень молодой (средний возраст завотделом был 32 года) публики, по утрам каждый понедельник Илья Васильевич стал приглашать нас на рабочие совещания, чтобы обсудить текущие дела. Он назвал эти совещания НТС. Проходили они в бурных дискуссия о том, как нам вместе жить в новом доме. Он приучил нас больше всего думать о том, как помочь друг другу, как сделать нашу научную работу более толковой и продуктивной. Он сделал нас друзьями. НТС проходили без всяких формальностей, иногда бурно, а иногда и очень весело. Чувство юмора у каждого участника считалось обязательным.

Первый раз мы собрались на НТС в декабре 1966 года, и вот уже — даже трудно посчитать, сколько лет — каждый понедельник с начала сентября и до конца июня заведующие отделами и их заместители, а также все, у кого что-то назрело или кому просто интересно, приходят на НТС. Даже в пандемию, когда в МГУ вышел запрет на собрания, каждый понедельник НТС проходил онлайн, собирая в «зуме» по 50–60 человек.

И конечно, на раннем этапе душой всего этого был Березин, это всё были его идеи, которые, как видите, живут. Весной 1969 года его забрали у нас на химфак деканом. Он еще долго заведовал своим отделом в Межфакультетской лаборатории, на его базе (я имею в виду основных сотрудников отдела) организовал новую большую кафедру химической энзимологии на химфаке, последние годы жизни был директором академического Института биохимии им. А.Н. Баха. Свои обязанности замдиректора, договорившись с Белозерским, он передал мне.

«Думайте, отцы-основатели»

Институт работал хорошо и достаточно успешно. У нас не было проблем с реактивами и оборудованием. Все окна в нашей части корпуса А светились до двенадцати ночи. Мы думали, что так будет продолжаться всегда. Но все хорошее когда-нибудь кончается. Мы, наверное, редко задумывались о том, что у нас потому нет серьезных проблем, что директор у нас Белозерский, а ректор — Петровский. А это была та самая «каменная стена», которая нас защищала. В одночасье она рухнула. 31 декабря 1972 года умер Андрей Николаевич Белозерский, а через две недели 15 января 1973 год во время трудной для него беседы в ЦК КПСС, в которой он защищал Сахарова, скоропостижно скончался Иван Георгиевич Петровский.

Для нас началось новое время. Прежде всего, нужно было думать о новом директоре. На похоронах Андрея Николаевича ко мне подошел Березин и сказал, что он договорился с ректором, и тот нас через пару дней примет для беседы. «Так что думайте, отцы-основатели». Кого же он имел в виду? Дело в том, что еще в самом начале, когда еще только шла организация Межфакультетской лаборатории, у нас сложилась, если так можно выразиться, тесная компания, которой больше всех этим пришлось заниматься. Это были Андрюша (Андрей Сергеевич) Антонов, Володя (Владимир Петрович) Скулачев, Ося (Иосиф Григорьевич) Атабеков, Юра (Юрий Сергеевич) Ченцов, Вадим (Израилевич) Агол и я (Леша Богданов).

Илья Васильевич Березин в шутку прозвал нас «отцы-основатели» и всегда с нами советовался (хотя и не всегда соглашался). Так вот, я разыскал эту компанию и призвал их срочно встретиться. Я боялся «варяга». И позвал их всех встретиться у меня дома в тот же вечер. Мы собрались, помянули Андрея Николаевича и решили, что директором нужно быть Скулачеву.

Владимир Петрович был единственным из нас доктором наук (остальные были только на подходе), у него были гораздо более серьезные научные достижения, чем у кого-либо в Межфакультетской лаборатории. У него был солидный международный авторитет, тесные связи с биофаком. И, наконец, у него был самый большой и очень хорошо укомплектованный отдел.

Нельзя сказать, что для Скулачева это было полной неожиданностью. Он для приличия посопротивлялся, а потом сказал: «Я согласен, но только на том условии, если Богданов останется замдиректора».

На том и порешили. Мы сообщили о своем предложении И.Г. Петровскому. Он согласился довольно легко, так как ему в эти же дни посоветовали назначить Скулачева директором А.С. Спирин и наш сосед, великий математик И.М. Гельфанд, мнение которых ректор чрезвычайно уважал. Говорят, что приказ о назначении Володи нашим директором был последним приказом по университету, который подписал незабвенный Иван Георгиевич Петровский.

Владимир Петрович был нашим директором ровно полвека! Представляете, сколько за это время произошло событий, и у нас, и вокруг нас; и радостных, и тревожных.

Корпус А — «проблемная лаборатория» — Институт Белозерского

Начнем с того, что нас хотели закрыть. Причем в самом начале скулачевского директорства, то есть вскоре после того, как мы потеряли нашу «каменную стену».

Началось все с больших неприятностей у Сергея Адамовича Ковалева, который работал в гельфандовской лаборатории. В 90-е годы он стал широко известным правозащитником, а в 70-е власти считали его диссидентом. Более того, в конце концов они его посадили в тюрьму на семь лет.

Я не хочу сейчас вспоминать все перипетии этой истории. Ясное дело, что парткому МГУ и кое-кому в ректорате она крайне не нравилась. И у них родилось простое решение: межфакультетские лаборатории закрыть, а всех сотрудников с помещениями и оборудованием передать факультетам. Более того, бюрократы из ректората обнаружили, что межфакультетские лаборатории в системе университетов и вузов вообще не предусмотрены. При этом, чтобы не устраивать грандиозного скандала, наши ликвидаторы хотели, чтобы мы самораспустились добровольно. С нами проводили бесконечные беседы и собрания. На биофаке уже потирали руки в ожидании, что им достанется большой и жирный кусок. Но почти никто не дрогнул, потому что у нас был уже прекрасный коллектив, дружный, самобытный. Мы уже все друг друга любили, мы сработались, научились друг друга понимать, у нас были свои собственные порядки, своя собственная жизнь. Мы не хотели, чтобы нас вот так раскидали.

Правда, Андрею Николаевичу Колмогорову было, похоже, все равно, как называется его сообщество. Ему сказали: «Андрей Николаевич, мы назовем вашу лабораторию кафедрой теории вероятности мехмата, но все останется на своих местах». Он сказал: «Хорошо, пожалуйста, если надо».

У нас было очень тяжелое время, но у нас уже появились мощные союзники. Тот же Александр Сергеевич Спирин. Юрий Анатольевич Овчинников, который в это время очень тесно сотрудничал с Владимиром Петровичем Скулачевым. Они недавно стали академиками, центральными фигурами в нашей науке, авторитет их был огромным.

И, наконец, нашу сторону занял Рэм Викторович Хохлов, новый ректор МГУ. Вначале он мало обращал внимания на всю эту историю. Ему было не до нас, он принимал дела. Он был мудрый человек и, разобравшись в ситуации, повелел оставить нас в покое.

И, как всегда, в нужный момент на помощь пришел Михаил Алексеевич Прокофьев. Он был министром, и ему было несложно договориться с какими-то высокими начальниками о том, чтобы в системе вузов официально фигурировали проблемные (это было важное слово) межфакультетские лаборатории. Мы, не откладывая дело в долгий ящик, объединились с лабораторией Гельфанда, и Госкомитет по науке и технике объявил нас Проблемной межфакультетской лабораторией молекулярной биологии и биоорганической химии. Наши «закрыватели» поняли, что они проиграли.

В 1991 году, воспользовавшись царившей везде неразберихой, мы абсолютно официально сменили свое название на «Институт физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского МГУ».

Скулачев

Меня тут недавно спросили: не обидно ли было 50 лет находиться в тени Скулачева? Отвечаю: у меня никогда в жизни и мысли такой не было. Я никогда не был загружен бумажной, бюрократической работой. Не занимался финансами. Для этого в дирекции были другие люди. Моей обязанностью была наука, научные планы, научные конференции. Владимир Петрович со мной постоянно советовался. Наши взгляды не всегда совпадали, мы много спорили, но никогда прилюдно. На первых порах ему сложно было иметь дело с химическими и молекулярно-биологическими отделами, некоторыми методическими отделами. Это было на мне. Но не подумайте, что я хочу сказать, что у института было два директора, это неправда.

А еще меня спрашивают о моем отношении к последним научным увлечениям Владимира Петровича. О веществах, которые могут продлевать жизнь. У этих веществ есть много интереснейших свойств; они работают в удивительно низких концентрациях. И, конечно, как глазное лекарство SkQ (ионы Скулачева) очень хорошо себя зарекомендовал. Но как средство от старости, которое может продлить жизнь – это вопрос спорный. Может быть, когда-нибудь накопятся данные, клинические испытания, по-моему, продолжаются...

Вся научная сторона этой истории мне очень нравится. Она очень четкая, понятная, там очень много интересных эффектов, которые люди, занимающиеся обычной биоэнергетикой, тоже с удовольствием используют. Но что касается продления жизни или борьбы со старостью — время покажет.

Владимир Петрович Скулачев, Лев Львович Киселев и я на приеме в посольстве Франции по случаю вручения Льву Львовичу французского научного ордена. 2004 г.

Владимир Петрович Скулачев, Лев Львович Киселев и я на приеме в посольстве Франции по случаю вручения Льву Львовичу французского научного ордена. 2004 г.

Все пятьдесят лет со Скулачевым были заполнены работой с прекрасными сотрудниками, аспирантами, студентами, лекциями, немалая часть которых пришлась на заграницу (три семестра в США, месяц в Болгарии, почти два месяца в Италии, месяц в Египте). Множество конференций по всему свету. Но все-таки, наверное, нужно чуть подробнее рассказать о моих последних научных привязанностях. Вообще-то это все те же мои любимые рибосомы, к которым добавились антибиотики. Неспроста. Рибосомы служат мишенью почти для половины антибиотиков, используемых сейчас как лекарства. И для множества антибиотиков, которые только проходят испытания.

Антибиотики и туннель

Антибиотики мне всегда были интересны. Прежде всего потому, что на студенческую практику по химической технологии я попал на завод антибиотиков. Это была очень увлекательная практика. Прекрасный был завод на Варшавском шоссе. Внешне он выглядел не очень, но у них было очень хорошее оборудование. Сейчас там баня, бар, я проезжал как-то мимо...

А тогда там производили стрептомицин и пенициллин. Мы всё это изучили, нам разрешалось даже в цехах самим кое-что делать. Мы во многом разобрались. Наслушались и начитались про Флеминга, про многих других людей, которые открывали антибиотики. И интерес к антибиотиками во мне прочно закрепился.

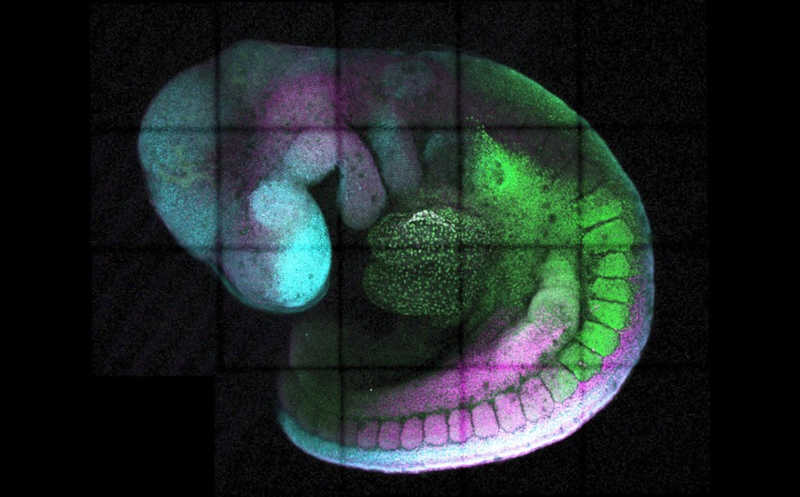

Во-вторых, на нашей кафедре была небольшая группа, которая антибиотиками занималась многие годы. Я с ними любил пообщаться, поговорить, послушать о том, что они делают. И когда на рубеже 2000-х стала известна пространственная структура рибосомы, первое, что будущие нобелевские лауреаты начали делать, — это изучать тонкую структуру ее комплексов с самыми распространенными антибиотиками. Это знаменательное время совпало с моими длительными командировками в Берлин в Макс Планк Институт молекулярной генетики. Как я там оказался, об этом чуть позже, но именно в Берлине у меня появилась возможность наконец-то изучить структуру рибосомы изнутри. С помощью компьютерной и стереоскопической техники появилась возможность в нее как бы влезть и осмотреться.

Больше всего меня тогда заинтересовал так называемый рибосомный туннель, по которому движутся белки, когда рибосома их синтезирует. По этому туннелю синтезирующийся рибосомой белок выходит из рибосомы и дальше превращается, например, в нормальный активный фермент. Тогда мы о нем еще ничего не знали, и я стал думать, как бы получше разобраться в том, что в этом туннеле происходит. И мне пришла в голову очень простая мысль...

Не знаю, был ли я тут первым, но одним из первых — это точно. Я подумал: если взять антибиотик, а многие, как выяснилось, сидят как раз в начале туннеля (и в этом, собственно, их действие заключается, потому что там они останавливают работу рибосомы и тем самым прекращают рост вредного микроба или убивают его), и прицепить сюда пептид, который в этом туннеле разместится и застрянет, то дальше с помощью рентгеноструктурного анализа можно много чего интересного увидеть.

Берлинская командировка в Институт Макса Планка была длительная, потому что мне присудили Гумбольдтовскую премию, которая требовала работать там в течение семи месяцев. Я ее на две части разделил — на три и четыре месяца. Четыре месяца мы были там с моей любимой женой и любимой собакой. И вот, пока я «сидел» в этом туннеле, появился план, о котором я только что рассказал. В институте в Берлине были люди, которые занимались рибосомами и антибиотиками. А в будущем они собирались заниматься рентгеноструктурным анализом. Я пошел к ним и говорю: «Ребята, как вы думаете, если мы сделаем вот такие производные, их можно будет посмотреть в рибосоме?» Они говорят: «Делайте, делайте, всё посмотрим».

Ну, делать — легко сказать, но это тонкая химия: надо антибиотик не испортить, найти в его структуре такое место, которое позволит с антибиотиком манипулировать, не лишая его активности. А еще пептидный синтез, которым я сам никогда не занимался.

И вот я вернулся в Москву и пошел в комнату напротив моего кабинета. Там работали две дамы, постарше и помоложе, которые всю жизнь занимались пептидным синтезом. Я пришел как раз во время вечернего чая, подсел к ним и говорю: «Галя и Наташа, расскажите мне, пожалуйста, можно ли сделать вот такие пептидные производные, такие синтезы и т. д.?»

Они посидели, подумали и говорят: «Ну что, давайте сделаем». У них как раз в это время был творческий застой, не очень работа шла, и они с удовольствием в мой проект включились. Это был 2003 год.

В общем, они мне изготовили целую серию этих производных. Мои знакомые из Германии свои обещания выполнили. В результате мы сделали с ними очень хорошую работу. А главное, вошли в компанию людей, которые занимаются рибосомными антибиотиками. К нам присоединились студенты и аспиранты. У них появились собственные идеи, и мы даже стали пытаться получать такие производные известных антибиотиков, которые могли бы усилить их действие (впрочем, здесь успехи были, но скромные).

Я думал тогда только о механизме, а не о лекарстве. Что такое антибиотик как новое лекарство? Это десять лет работы и несколько миллиардов долларов. Причем десять лет — это в лучшем случае. Но нашей новой команде удалось кое-что сделать и разобраться с тем, откуда берется антимикробная активность у наших производных. Мы поняли, как некоторые из этих антибиотиков работают. Где они на рибосоме связываются и почему тормозят или вовсе останавливают синтез белка.

Потом у моих подруг появились разные интересы. Одна из них, Галя, стала работать со Скулачевым, вторая, Наташа, осталась со мной. Кстати, Галя и наладила у нас в Институте синтез знаменитого вещества SkQ. Горжусь тем, что это произошло с моей подачи: я узнал, что скулачевцы платят за синтез этого вещества какие-то безумные деньги Институту органической химии. Я говорю: «Ты что, Володя, Галя все это сделает без проблем, поговори с ней». И сделала прекрасно, они тут всю технологию наладили, во многом ее искусными руками.

Рибосомная лаборатория

Люди, которые занимались со мной механизмом устройства и работы рибосом с фундаментальной точки зрения, тоже заинтересовались антибиотиками. Но это уже было позднее. А вот как возникла эта группа, наверное, следует рассказать. Когда в начале 90-х годов в моем отделе в Институте Белозерского образовалось четыре доктора наук, я решил, что каждый из них может быть заведующим своей собственной лабораторией. Я все, что было в отделе, — комнаты, единицы, оборудование — им отдал.

Но я был завкафедрой, и у меня, конечно, были дополнительные возможности: я постепенно сколотил группу из совсем молодых, тоже замечательных девушек. Финансирование науки тогда в университете, да и во всей стране прекратилось, грантовая система появились только через несколько лет, работать и вообще что-то делать было очень трудно. Кого-то спасал Джордж Сорос. А нам предложили помощь в виде сотрудничества немцы.

Тогда в Москве проходила научная конференция. Меня в Москве не было, я был в это время в Америке. Но моя сотрудница, будущий академик Ольга Анатольевна Донцова, сейчас очень известный человек, гораздо известнее меня, а тогда просто Оля, выступала с сообщением на этой конференции, и она познакомилась с ученым из Берлина, Ричардом Бримакомбом. Я-то его знал очень давно, а тут и она с ним познакомилась. Ричард сказал: «Мы делаем одно и то же, зачем нам конкурировать, давайте сотрудничать». Оля с молодости была очень энергичным человеком и в это дело включилась. Поехала первая в Берлин, там очень удачно поработала, очень хорошую работу там сделала. Одну за другой защитила кандидатскую и докторскую диссертации.

Так у нас начала формироваться новая рибосомная лаборатория на кафедре. Много через нас прошло прекрасных ребят, аспирантов. Все они какое-то время с большой пользой проводили в Берлине в Институте Макса Планка. Их там очень хорошо принимали и уважали. А иногда говорили: «Вот нам бы таких аспирантов». Нынешний директор Института Белозерского Петр Владимирович Сергиев в этой группе вырос. Он занимался сначала структурой и механизмом работы рибосомы, сделал несколько прекрасных работ. Потом увлекся антибиотиками. Его ребята тоже очень много сделали и с рибосомами как таковыми, и с рибосомными антибиотиками.

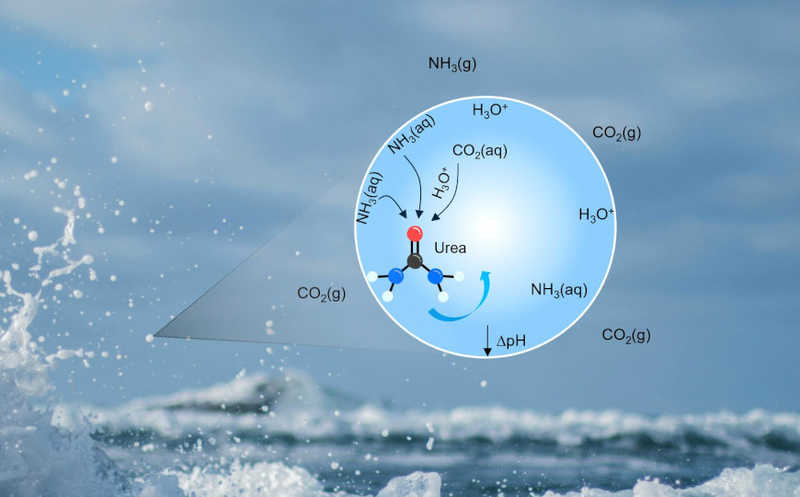

РНК и большие данные

Сейчас я занимаюсь совсем другой проблемой. Речь о том, как устроена макромолекулярная структура РНК. Не в общих чертах — это уже давно известно. Мы ищем в огромных банках данных такие общие структурные элементы (их принято называть мотивами), с помощью которых самые разнообразные РНК собираются в уникальные макромолекулы. И как эти элементы участвуют в функционировании РНК. Вопрос этот очень важный, потому что РНК выполняют в клетке множество разнообразных функций. А о том, что вирусные РНК могут изменить жизнь всего человечества, теперь знают все. Я, конечно, имею в виду вирус, который вызвал недавнюю пандемию ковида.

Интересно, что элементы в структуре РНК, которые мы изучаем, до нас «краем глаза» наблюдали многие, но не обращали на них внимания. И когда мы отправили первую статью про эти элементы в очень хороший журнал, нам особенно приятно было читать в рецензиях: «Как жаль, что мы этого не заметили».

Я хочу заметить, что работа с большими базами данных на старости лет — это тоже большое счастье. Необходимо многое запоминать, что-то постоянно обдумывать. Мне кажется, что это гораздо более эффективное средство от потери памяти, чем разгадывание кроссвордов.

Когда мы стали дальше разбираться с нашими структурными элементами, поняли, что сделали и опубликовали только частный случай. Есть гораздо более широкий круг элементов, и этими элементами мы сейчас занимаемся. Нашу следующую статью мы опубликовали в нашем российском журнале «Биохимия».

Я очень тесно связан с журналом «Биохимия». Владимир Петрович Скулачев долгие годы был его главным редактором. Мы вообще делали с Владимиром Петровичем много общих дел, самых разнообразных, в том числе и в этом журнале. Поэтому у меня очень хорошие отношения с редакцией, там очень хорошие люди, очень толковые и знающие, работают на высшем профессиональном уровне. Так что сейчас, когда возникло масса проблем с публикациями в зарубежных журналах, будем публиковаться у себя дома, в «Биохимии». Это наш лучший биологический журнал. Она выходит также и на английском и имеет статус международного журнала.

«Я не люблю слово “ученик”»

Хочу сказать еще несколько слов про Ольгу Анатольевну Донцову. Она, конечно, оправдала все мои надежды. В свое время я ей передал кафедру, она замечательно ей занимается. И у нее сейчас образовался большой отдел в академическом Институте биоорганической химии, она во всяких советах и т.д. В общем, на своем месте человек, я уверен.

Но, знаете, я не люблю слово «ученик». «Учитель» — люблю, а когда кто-то из ученых говорит: «Он мой ученик» — не люблю. Не знаю почему. Мне кажется, это в полной мере относится только к школе, касается только детей. А это взрослые, состоявшиеся люди. И они сами должны решать, чьи они ученики и хотят ли они, чтобы их так называли. Кроме России и сопредельных стран, понятия такого, как «научная школа», мне кажется, не существует.

Разве вы слышали когда-нибудь про школу Пастера, или Эйнштейна, или Гейзенберга? Да, и была ли школа Менделеева или Вернадского? И когда в нашей литературе об этом говорят, то это по нашей инициативе, по привычке. Человек, так сказать, отработал, научился, ушел. В лучшем случае, его шеф говорит о своих бывших сотрудниках — «My people», «Мой человек». Но школа? Не знаю. Это открытый вопрос, тем более что у нас, к сожалению, это понятие очень сильно формализовано, и на него наложили свою тяжелую длань чиновники.

Как все уже поняли, я очень счастливый человек. Что для этого нужно? Нужно иметь замечательную семью, как у меня, прекрасных дедушек, бабушек, родителей, жену, тещу (тестя), детей, внуков, правнуков, собак. Кому что досталось. Даже кошку, хотя я не был никогда кошатником. Нужно иметь замечательных учителей в школе, в университете, и потом, когда уже начал работать, нужны такие люди, как Прокофьев, Спирин, Белозерский. Нужно быть счастливым у себя в лаборатории. Надо любить людей, с которыми работаешь. Насильно нельзя ведь полюбить, а вот если ты их полюбил — это очень важно. Когда любишь своих сотрудников, ты счастлив.

Счастье — это находиться и жить в научной среде. Когда я работал в Америке, тоже жил всегда в кампусах университетских, то в одном, то в другом. Когда я работал в Институте Макса Планка, жил в доме, который построил когда-то для института Отто Варбург. Может, немножко изолируешься. А для того, чтобы узнать, что такое настоящий русский (сейчас любят говорить «глубинный») народ, нужно проводить отпуск не на курортах, а в деревне. У нас тоже было такое счастье, и длилось оно 15 лет.

Деревенское счастье с полным набором внучек. Справа налево: моя жена Сюзанна со средней внучкой Сашей, наша подруга Галя Шестакова, наша старшая внучка Анна с младшей внучкой Женей и я. В деревне под Вышним Волочком. 2001 г.

Деревенское счастье с полным набором внучек. Справа налево: моя жена Сюзанна со средней внучкой Сашей, наша подруга Галя Шестакова, наша старшая внучка Анна с младшей внучкой Женей и я. В деревне под Вышним Волочком. 2001 г.

Сейчас я практически постоянно живу на даче и оттуда иногда езжу в Москву в университет. Дача находится в районе Кратово. Там в 1935-36-м году был построен самый первый дачный поселок Академии наук. А дедушка мой был член-корреспондент. Я о нем рассказал в самом начале этой истории, собирался писать о нем книгу, но пока смог написать только статью для «Науки и жизни».

Так вот, там дед мой с бабушкой, которых тянуло к земле, построили дачу. У нас сосед был Владимир Александрович Энгельгардт, который был моложе моего дедушки намного, но он любил к нему ходить поговорить, и… приходил на ходулях. Вот я это в детстве запомнил. У нас не было заборов тогда, было так что-то обозначено, и все свободно общались. Через дачу жил Зелинский, на другой улице — Обручев. Это тоже было сообщество, где люди общались очень тесно. У нас сейчас, знаете, стоят трехметровые заборы, там живут люди, которые уже давно потеряли связь со всякой наукой, да и, как мне кажется, с настоящей жизнью.

До этого мы много времени проводили в деревне, старались побольше путешествовать. Но в пандемию мы осели полностью в Кратово, и с нами поселился наш сын. Он о нас заботился, а после того, как я остался один, он всегда рядом. Меня его присутствие сильно поддерживает. И вот все это вместе и составляет мое счастье.

Подготовила Наталия Лескова

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0