Илья Захаров-Гезехус: о генетике и генетиках в трудные времена

Мы беседуем с членом-корреспондентом РАН Ильей Артемьевичем Захаровым-Гезехусом в трижды юбилейный для него год — 90 лет со дня рождения, 70 лет работы в генетике и 60 лет в институтах Академии наук. За это время прошла эпоха, и для генетики она была не просто трудной, но трагической.

Как сохранялись островки генетики, разгромленной на сессии ВАСХНИЛ 1948 года, как выживали ученые и умудрялись передавать свои знания? Как вообще можно было стать генетиком, если учиться довелось в начале 1950-х? И конечно, мы поговорили об исследованиях самого Ильи Артемьевича — от радиобиологии до популяционной генетики, от дрожжей и божьих коровок до предполагаемых потомков Чингисхана.

Блокада и детство

Долголетие прежде всего зависит от генов. Моя мать и мой отец прожили больше 80 лет при весьма неблагоприятных обстоятельствах жизни. Очевидно, от них я получил достаточно удачные сочетания генов в смысле долголетия.

О блокаде Ленинграда воспоминания очень отрывочные. Не знаю, либо в связи с возрастом, в котором я тогда находился, либо голод стер воспоминания. Может быть, это физиологические последствия длительного голода. Какие-то воспоминания у меня есть довоенные. Моя мать была музейным работником и перед войной начала работать в пригородных дворцах-музеях. Непосредственно перед войной она перешла на основную работу в Петергоф, и на лето в парке Александрии ей и семье дали маленький домик, в котором мы рассчитывали провести лето — мать, я и бабушка. И там нас застала война. Причем, на 22 июня был запланирован некий праздник во дворце-музее, и говорили, что будет иллюминация дворца, даже не электричеством, а чуть ли не масляными плошками. Никакой иллюминации не было, началась война. Мой дед — военный врач, прошедший до того две войны. Помню, в один из первых дней приехал к нам в Петергоф и говорил, что, наверное, ему опять надо идти на фронт, а ему было больше 60. На фронт он не попал, но всю блокаду проработал санитарным врачом в Ленинграде. А я запомнил отдельные эпизоды. Один труп видел на улице, на Дворцовой набережной. Одна родственница умерла в нашей квартире...

Через год, в июне 1942 года мы эвакуировались в Вологодскую область. Нас вывозили через Ладогу. Мать, бабушка, и у нас на воспитании была потерявшая родителей девочка, старше меня на два года. Мы пробыли некоторое время у незнакомых людей в деревне. Мать продавала одежду, а еще она хорошо шила — с собой взяли швейную машинку «Зингер», и этим подрабатывала. К счастью, ей попалась в руки местная газета, где было написано, что в городе Сокол — это километров 40–50 от Вологды — в техникум молочной промышленности требуется преподаватель политэкономии. Мать с историческим университетским образованием, она за это взялась. Нам в бараке дали комнату. Мы прожили там два года, я пошел в школу. Голод там продолжался, хотя условия были более терпимые, чем в Ленинграде и в деревне. Воспоминания, в общем, не радостные. Сначала ждали открытия второго фронта — я помню, как говорили, что вот наконец высадились в Африке американские войска, а потом ждали снятия блокады Ленинграда. И как только в январе 1944 была снята блокада, мать сразу написала, что хочет вернуться на работу. Тогда въезд в Ленинград был только по пропускам.

И мы вернулись в июне. Дед пережил блокаду, продолжал работать. А мать занялась расконсервацией Ораниенбаумского дворца — это единственный дворец, который сохранился, не пострадал, потому что Ораниенбаум не был занят немцами. И лето я провел в этом дворце. Не в музейных помещениях, на первом этаже, а на втором. Этим летом ездил туда и снаружи фотографировал. Пошел в школу, это был уже четвертый класс. А потом — в школу на Невском проспекте, с пятого класса до выпуска. На здании школы написано «Эта сторона улицы наиболее опасна при обстреле», пожалуй, это единственная такая надпись на Невском проспекте.

Лет с шести я стал интересоваться насекомыми, собирал жуков. Хотя в семье биологов не было, мать эти биологические интересы поддерживала, дома были книги о животных, которые я в детстве рассматривал. Поэтому выбор специальности был ясен. Я окончил школу с серебряной медалью и в 1951 году поступил в Ленинградский университет, на биологический факультет.

Почему пошел на кафедру микробиологии? Наверное, две хорошие книги повлияли. Одна сейчас известна, переиздана, это Поль де Крюи «Охотники за микробами», очень хорошая книга.

С Александром Юдиным на студенческой сельхозпрактике

С Александром Юдиным на студенческой сельхозпрактике

«То, что надо критиковать, я вам рассказал...»

Некоторые преподаватели были очень известными биологами — академики Тахтаджян, Жуковский, создатель школы зоологии беспозвоночных Догель. Но надо сказать, что лекции этих крупных ученых, может быть, к стыду моему, не вызывали у меня отклика. А больше всего впечатляли лекции по мичуринско-лысенковской генетике, которые читал профессор Турбин. Я два дня назад шел по Тверской, и недалеко от здания Главного телеграфа увидел на доме мемориальную доску: «Здесь жил известный биолог, селекционер Николай Васильевич Турбин». Ну, квартира на Тверской — это не удивительно, а вот доска лишняя, это не та фигура, чтобы его увековечивать. Он был в те годы приверженцем Лысенко, написал учебник генетики, по которому мы учились, где не упоминались ни гены, ни хромосомы.

Утверждалось, что «нет вещества или какой-то части клетки, которая является носителем наследственности», но «каждая капля живого тела обладает свойством наследственности», Отсюда следует, например, то, что благоприобретенные признаки наследуются. Под влиянием условий среды наследственность «расшатывается», был такой научный термин, и изменяется. И меняются признаки. То, что одни виды могут превращаться в другие, — это было уже позднее. Так вот, Турбин всю эту чушь говорил, но живо и с энтузиазмом. И нравилось не то, что он говорил, а эмоции, которых у старого Догеля и даже у относительно молодого Тахтаджяна, известного ботаника, который потом стал академиком, не было. И это называлось на третьем курсе «курс генетики».

А на четвертом курсе «Эволюционное учение» нам читал Кирилл Михайлович Завадский. Его лекции очень нравились, потому что они были содержательными. Это был дарвинизм и вообще эволюционное учение. Завадский — известный биолог, автор книг, организатор филиала Института истории естествознания в Ленинграде, известная фигура в биологии.

Но основной фигурой, которая повлияла на то, что я стал генетиком, был Василий Сергеевич Федоров. Он сначала скрывал то, что происходит из купцов, его за это в свое время выгнали из аспирантуры, как он говорил — «поперли за сокрытие происхождения». Потом он скрывал, что работал в вавиловском институте и был «менделистом». Человек сложной судьбы, очень яркий. Я о нем написал книжку. И он меня и еще около десяти молодых ленинградских биологов сделал генетиками.

Федоров преподавал в Сельхозинституте в Пушкине. А в 1949 году пришел в университет на кафедру генетики, которую возглавлял Турбин. И сам удивлялся, как Турбин его взял. Но взял он его просто как доцента. Федоров не был борцом, и как генетик себя не проявлял. Он нам на первом курсе вел практику по сельскому хозяйству, по агрономии. А на кафедре генетики он читал курс «критики менделизма-морганизма». У него был такой подход. Он излагал «менделизм-морганизм», а потом говорил: «У нас лекция кончилась, что надо критиковать — я вам рассказал. Теперь вы это критикуйте, а у меня уже закончилось время». Хороший подход.

Василий Сергеевич Федоров

Василий Сергеевич Федоров

После того, как его «ушли» из аспирантуры за сокрытие происхождения, В.С. Федоров некоторое время работал в ВИРе, и Н.И. Вавилов привлек его к работе над книгой «Теоретические основы селекции». Федоров написал там главу о менделизме на примере растений. А в 1935 году в «Правде» вышла разгромная статья, где все авторы этого издания были объявлены «реакционными ботаниками». Пять человек из авторов книги были расстреляны или погибли в заключении. Федоров избежал репрессий, но был вынужден скрывать свой «менделизм». Он молчал, но одновременно воспитывал из своих учеников будущих генетиков. (Из доклада И.А. Захарова-Гезехуса «70 лет в генетике»)

Но в 1954 году Турбин, который заведовал кафедрой генетики, уехал в Минск и там организовал институт цитологии и генетики. Он к этому времени уже дрейфовал в сторону генетики, чему-то научился. Когда он был ярым лысенковцем, ему образования не хватало, но постепенно он прозревал. А заведующим кафедрой генетики в ЛГУ по конкурсу стал Михаил Сергеевич Навашин, известный цитолог, цитогенетик. С его приходом изменилась атмосфера. И в 1955 году Федоров прочитал свой курс уже без всякой «критики».

Можно сказать, что студентам Ленинградского университета повезло больше, чем студентам МГУ. Хотя после сессии ВАСХНИЛ в 1948 году ближайший соратник и идеолог Лысенко Презент одновременно стал деканом в Московском университете и заведующим кафедрой дарвинизма в Ленинградском университете и катался на «Красной стреле» из одного университета в другой. Но в 1953 году, использовав ведущуюся тогда борьбу с космополитизмом, а также с лицами, имеющими «космополитические» фамилии, и обоснованно обвинив Презента в бытовом разложении, его убрали из Ленинградского университета. Когда я поступил, Презент еще был в ЛГУ, но я его там не видел и не слышал. Когда учился, Презент был убран.

Я стал ходить на кафедру генетики с четвертого курса и познакомился с Федоровым. Было у меня с ним и неформальное общение. А с моим товарищем Александром Юдиным, ставшим потом достаточно известным в Ленинграде генетиком, мы занялись самообразованием — переводили с английского обзорные, ключевые статьи по генетике, которые могли достать. Из того, что я перевел, можно было бы издать книгу по генетике микроорганизмов. А Федоров взял в библиотеке американский учебник по генетике, который дал нам на некоторое время. Я приобрел фотоаппарат «Зенит», мы пересняли страницы, распечатали и почти весь учебник перевели, сначала мы с Юдиным, потом подключились студенты и аспиранты кафедры.

Вот три составные части моего обучения генетике — общение с Федоровым и его лекции, перевод современного учебника, перевод статей. По одной статье я, еще будучи студентом, на семинаре кафедры генетики сделал первый реферативный доклад. И еще любопытная деталь. Я продолжал заканчивать кафедру микробиологии, со скрипом, потому что интерес ушел в другую сторону. А кафедра располагалась в здании, по соседству с лабораторией цитологии, которую организовал Дмитрий Николаевич Насонов. У него по договору работал генетик Юрий Михайлович Оленов, с дрозофилой. А у меня были пробирки с дрожжами на агаровой среде. Дрозофилы разлетались и на запах дрожжей залетали в окна кафедры микробиологии. Я открывал пробку, дрозофилы поселялись в пробирке и потом охотно там размножались. И у меня к окончанию университета было знакомство с дрозофилой, я умел ее культивировать, скрещивать, различать самцов и самок.

Окончание ЛГУ, 1956 год

Окончание ЛГУ, 1956 год

«Отцы и дети»

Мне в этот момент повезло: я по некоторым личным обстоятельствам закончил кафедру микробиологии не в июне, а в декабре. Отстал на полгода. Это чудесным образом освободило меня от обязательного распределения. И второе: в январе состоялся конкурс на заведование кафедрой генетики, поскольку Навашин ушел с руководства. И по конкурсу прошел Михаил Ефимович Лобашёв, который в 1948 году был из университета изгнан как генетик. С 1948 года по январь 1957-го Лобашёв был сначала безработным, а потом работал в Павловском институте физиологии как физиолог. Там стал профессором, и вернулся на кафедру генетики уже как профессор. И хотя лысенковщина еще процветала, Лобашёв сразу объявил, что будет перестраивать и преподавание, и исследовательскую работу на кафедре, что надо развивать новые направления. Среди новых направлений назвал математическую генетику и генетику микроорганизмов. Федоров порекомендовал ему меня как выпускника кафедры микробиологии, который прослушал курс генетики. И Лобашёв решил меня взять в аспирантуру.

Михаил Ефимович Лобашёв

Михаил Ефимович Лобашёв

Лобашёв рос в интернате для беспризорников, приехал в Ленинград, поступил в Университет, выбрал специальностью генетику и в 30-е годы с большим энтузиазмом, как все, что он делал, занялся экспериментальной генетикой. Он не мыслил себя вне науки. Михаил Ефимович рассказывал, что в 1937-м, когда все ждали ареста, он строил планы — если попадет в тюрьму, будет там изучать генетику вшей, а именно генетические различия между головной и платяной вошью. Но, слава богу, этого не случилось. Когда началась война, Лобашёв пошел добровольцем, всю войну провел на ленинградском фронте. В 1948-м его, как и многих других биологов, из Университета вытряхнули. Он некоторое время работал в Павловском институте физиологии, начав там оригинальные работы по высшей нервной деятельности низших организмов. (Из доклада И.А. Захарова-Гезехуса «70 лет в генетике»)

Я издал о нем книжку, там мои дневниковые записи. Но мои отношения с ним сложились непросто. Нередко в научной среде возникают конфликты отцов и детей. Чему есть причины — психологические и научные.

Когда Лобашёв пришел на кафедру и я получил приглашение, это очень отвечало моим интересам. Еще до войны, на кафедре генетики, работая с дрозофилой, Лобашёв увлекся идеями цитофизиолога Насонова, у которого была некая паранекротическая гипотеза. Суть ее в том, что разнообразные по своей природе повреждающие воздействия вызывают в клетке сходные изменения, которые он назвал паранекротическими. Лобашёв связал эту гипотезу с мутациями и развивал физиологическую (паранекротическую) теорию мутационного процесса. Он считал, что мутация — это результат неправильной репарации клетки после повреждения.

У меня был период увлечения этой гипотезой, поэтому я с радостью пошел к Лобашёву. А потом я к этой гипотезе потерял интерес. Мои интересы и представления, как надо работать в генетике, стали развиваться в другую сторону. И то, что предлагал делать Лобашёв, мне было неинтересно и делать не хотелось. На этой почве у меня были по отношению к нему действия, которые у него могли вызвать вполне понятную обиду. Например, когда он стал писать учебник генетики — для него это было очень важно, он привлекал сотрудников, особенно молодежь, к обсуждению и написанию, — а я фактически отказался ему помогать. Учебник генетики Лобашёва вышел в 1963 году, еще во время лысенковщины, и вызвал бурю в научных кругах. Были еще какие-то эпизоды. А потом я получил предложение перейти в Физико-технический институт для организации лаборатории радиационной генетики. И сказал, что хочу уйти. Лобашёв отреагировал так: «Я не одобряю, но и не возражаю». Перед этим я защитил диссертацию — это была первая защита молодого генетика в Ленинграде - и на защите он меня поддерживал. Сейчас я отчетливо понимаю, насколько высоки были человеческие качества Михаила Ефимовича. По отношению ко мне он поступал благородно. Вообще он всегда так поступал по отношению к молодежи и, несмотря на какие-то подчас серьезные их проступки, продолжал поддерживать людей. Поэтому думаю, что в этом отношении я был не один.

Радиобиология и дрожжи

Я как начинающий генетик, конечно, чувствовал внешнее давление, но нас, молодых, от этого давления надежно прикрывал Лобашёв. Были некоторые моменты цензуры и даже самоцензуры. В Московском университете работал некий Фейгинсон, который, очевидно, хорошо знал классическую генетику, но так как на кафедре генетики МГУ тогда полностью господствовала мичуринская генетика, написал толстую книгу под названием «Корпускулярная генетика», где фактически генетику фальсифицировал. Я по предложению кого-то из старших написал на эту книгу соответствующую рецензию. Но побоялся отправлять ее в печать. Я еще не был кандидатом, предстояла защита, и я не решился.

Еще один эпизод. В 1963 году я написал маленькую статью по математической генетике, но тогда было невозможно никуда ее подать. Я положил статью в стол, она пролежала больше года, а в октябре 1964 года, когда сняли Хрущева, буквально через два-три дня начался поток публикаций по генетике. Я отнес статью в «Вестник Ленинградского университета», она вышла, и что удивительно, до сих пор к ней есть интерес, я буквально вчера отправил копию этой статьи одному немецкому коллеге.

Развитие радиобиологии даже не столько было связано с ядерной физикой, сколько с испытаниями ядерного оружия. И в Гатчине построили радиобиологический корпус, предполагалось, что там будут большие работы по радиобиологии. Построили отдельное крыло для собак, и даже обезьянник был предусмотрен. Но в таких масштабах это не состоялось.

Так вот, я перешел в Физико-технический институт, в Гатчину, где в 1958 году заработал реактор, и надо было создавать биологический отдел. Вообще, физики во времена лысенковщины стремились всячески поддерживать генетику.

И я в 31 год, беспартийный, стал заведовать лабораторией в Академии наук. Это очень редко случается. И опять же, Лобашёв меня рекомендовал и поддерживал. Спасибо ему. Я работал в основном с дрожжами, другими микроорганизмами. Ну и дрозофилы, генетик без дрозофил не может.

Лобашёв придавал особое значение тому, что вещество гена находится в клетке, а клетка в организме, и на него оказывает влияние физиологическое состояние окружения, клеточного и организменного. И мутации есть результат этого влияния. Да, этот взгляд в общем виде правильный. Но насколько это значительное влияние? По сравнению с действием излучения или сильных химических мутагенов, которое изучал Иосиф Абрамович Рапопорт, влияние стрессового состояния организма на порядке меньше.

У нас появилась идея, что можно получить клетки с измененной чувствительностью к радиации, и мы на дрожжах получили такие линии. Один из наших мутантов, XRS-2, оказался уникальным и до сих пор используется в исследованиях в зарубежных лабораториях.

Открытие ученого остается в науке, если он дал имя какому-то явлению. Я дал имя двум явлениям в жизни дрожжей, а потом оказалось, что эти явления наблюдаются у некоторых других грибов и у одноклеточных водорослей.

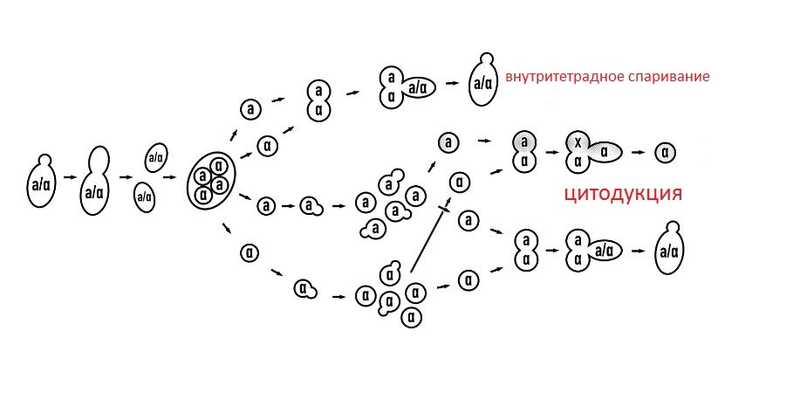

Что такое цитодукция? Когда сливаются две клетки дрожжей, при этом смешивается цитоплазма с митохондриями, и на какое-то время в клетке со смешанной цитоплазмой остается два ядра, а потом ядра сливаются. Но в редких случаях ядра не сливаются, и одно из них гибнет. Соответственно, потомство такой слившейся клетки будет нести смешанную цитоплазму и митохондрии обоих родителей, но ядерный материал только одного родителя. Я это в 1960-х годах описал у дрожжей, потом это явление нашли за рубежом у совсем неродственного гриба, потом у одноклеточной водоросли хламидомонады, то есть у разных организмов, но продолжают использовать это термин.

Второе, внутритетрадное оплодотворение, — это особый вид близкородственного скрещивания. После мейоза образуются четыре гаметы, тетрада. И эти гаметы в пределах одной тетрады могут попарно соединяться. Соединяются они случайно, но эта случайность ограничена, так как каждая гамета выбирает для спаривания только одну из трех, а не из сотен, как при обычном оплодотворении. То есть это не самоопыление, но более близкородственное скрещивание, чем скрещивание брат-сестра. И генетические последствия его будут иными. Моя работа 30 лет не цитировалась, пока американцы не стали изучать в природе некий красивый гриб, у которого это закономерно происходит. И вспомнили об опубликованной на русском языке статье, правда, цитировали работу не 1965 года, а 1968 года, когда я перепечатал статью в журнале «Генетика».

После мейоза и образования спор возможны три варианта: вверху — слияние спор в пределах одной тетрады (внутритетрадное спаривание); в середине — гаплоидная стадия (a и α) — вегетативное почкование — слияние гаплоидных клеток — редукция одного ядра — гаплоидная клеткa со смешанной цитоплазмой (цитодукция); внизу — обычный жизненный цикл.

После мейоза и образования спор возможны три варианта: вверху — слияние спор в пределах одной тетрады (внутритетрадное спаривание); в середине — гаплоидная стадия (a и α) — вегетативное почкование — слияние гаплоидных клеток — редукция одного ядра — гаплоидная клеткa со смешанной цитоплазмой (цитодукция); внизу — обычный жизненный цикл.

ИОГен

Мне поднадоело заниматься тем, чем я занимался в Физико-техническом институте, который с начала 70-х стал называться Ленинградский институт ядерной физики. Там образовался большой радиобиологический отдел, который начинался с моей лаборатории, и руководители этого отдела были мало симпатичны для меня. Кроме того, при работе в физическом институте я, как биолог, чувствовал себя человеком второго сорта, хотелось находиться в биологическом окружении. В общем, целый ряд причин побудили меня искать работу в другом месте, сменить обстановку. Вплоть до республики — я присматривался и к генетическим учреждениям в республиках, хорошо, что это не было реализовано.

В 1985 году в Гатчине на пленуме Вавиловского общества генетиков и селекционеров (ВОГиС) я познакомился с Алексеем Алексеевичем Созиновым, который тогда был директором ИОГен в Москве, и он неожиданно пригласил меня на должность заместителя директора. Я этим предложением вдохновился, оно для меня было очень интересно и лестно. Но через два месяца Созинов от него отказался, сказав, что я беспартийный и мою кандидатуру не утвердит райком. Для меня это был некий если не удар, то разочарование.

Но с институтом у меня продолжались контакты. В конце 1986 года я узнал, что объявляется конкурс на заведующего лабораторией генетики животных. А я, помимо дрожжей, всегда работал с дрозофилой. Я подал на конкурс заявление и был избран. Созинов подписал приказ о моем зачислении как раз перед тем, как уволился с поста директора ИОГена. Вот так я оказался здесь и стал заниматься уже этой лабораторией. Прекратилась моя деятельность по изучению дрожжей, по радиационной генетике, хотя я продолжаю интересоваться этим направлением, иногда пишу обзоры.

Лаборатория традиционно с 30-х годов занималась сельскохозяйственными животными. Когда я пришел, это были коровы, куры и немного пушные звери. Работы были на важных объектах, но не очень современные, и я постарался их осовременить. Удалось перетащить из другой лаборатории сильного сотрудника — Галину Ефимовну Сулимову, которая была специалистом по изучению ДНК, и лаборатория стала применять современные методы. Галина Ефимовна, спасибо ей, это дело хорошо наладила, ДНК была в моде, к ней и аспиранты пошли.

Божьи коровки, красные и черные

А я в 90-е годы занимался разными вещами, но постепенно основным делом стала для меня генетика божьих коровок, которыми я еще в Гатчине заинтересовался.

Когда мне исполнилось 70, лабораторию я передал Сулимовой. Впоследствии она разделилась на две — сравнительной генетики животных, она занимается сельскохозяйственными, и генетики насекомых — я туда примкнул. Обеими лабораториями стали заведовать мои докторанты, Юрий Анатольевич Столповский и Ирина Игоревна Горячева.

Почему божьи коровки: они яркие и красивые — этого недостаточно? Начал их изучать Янис Янович Лус, который и основал Лабораторию генетики животных в Вавиловском институте еще в 1930-е годы. Он после 1948 года из Москвы переехал на родину, в Ригу, и стал именоваться Лусис. Очень симпатичный человек, я с ним потом познакомился. Многие виды божьих коровок полиморфны. Например, Adalia bipunctata, у которой очень яркие различия — одни особи красные, другие черные. И это — один вид.

На первый взгляд это противоречит дарвиновской теории: если они так сильно отличаются, то не могут быть одинаково приспособлены, одна форма должна вытеснить другую. Но не вытесняет. И столетия, наверное, если не тысячелетия, сохраняются те и другие. Позднее стало известно, что популяции практически всех животных, кроме почему-то гепарда, полиморфны, но по биохимическим признакам, по белкам.

Бывший директор ИОГена Юрий Петрович Алтухов занимался полиморфизмом белков на самых разных объектах. Но для этого нужен электрофорез, другие методы. А на божьих коровках такой яркий, красивый полиморфизм можно изучать без каких-то особых методов, и решать задачи популяционной генетики — как поддерживается этот полиморфизм, есть ли какая-то динамика. Я выпустил книжку про Adalia bipunctata, там все это написано. Для этого вида характерно обитание в городах, за городом преобладают другие виды. И в разных городах соотношение красных и черных разное, что и было интересно. Например, в Петербурге — немного красных и много черных. Очень красивый полиморфизм в Забайкалье. В последние годы из Китая через США пришел азиатский вид божьих коровок Harmonia axyridis,которая тоже поселилась в городах, у нее тоже две морфы — красная и черная. Она более крупная, более прожорливая, и вытесняет местные виды. Сейчас, осенью, заметно размножение только гармонии, адалии уже не видно.

Идеей сравнения генетических карт с помощью математических методов я гордился. Сначала пытался сам ее реализовать, а потом привлек людей, которые лучше владели математикой и программированием, и мы сделали неплохие работы. Сначала это были генетические карты животных, а потом вместе с известным популяризатором науки Александром Марковым мы опубликовали целую серию работ по анализу генетических карт бактерий. К сожалению, как и большинство моих работ, все это печаталось в журнале «Генетика», поэтому не очень привлекало внимание. Потом наступила геномная эра, началось секвенирование геномов, и генетические карты всякое значение утратили, поскольку появилась возможность сравнения непосредственно нуклеотидных последовательностей. И хотя идея была в свое время очень оригинальная, удалось что-то сделать, но все это позавчерашний день науки.

В поисках хромосомы Чингисхана

Я знал по работам Луса, что в Монголии, Туве и на юге Сибири встречаются такие интересные формы адалии, которых я в Европейской части не видел. Поэтому, когда одна моя бывшая студентка после защиты диссертации пригласила меня в Туву, я с радостью туда поехал. Во-первых, экзотика — Шамбала где-то там, ее я, правда, не нашел. Ну и такие интересные божьи коровки.

В Туве

В Туве

А я в это время познакомился с двумя молодыми людьми, генетиками из Магадана, это Мирослава Деренко и Борис Малярчук. Они владели современными методами генетического анализа и очень тонко работали с человеческим материалом. Тогда генетики в основном работали с кровью, но, чтобы брать образцы крови, нужна медицинская квалификация. И сохранить ее в экспедиционных условиях — тоже проблема. А эти молодые тогда люди научились выделять ДНК из луковиц волос. Взять волос просто, а ДНК в луковицах сохраняется годами. Я им предложил проанализировать то, что я соберу в Туве, потом в Горном Алтае, в Хакассии. Несколько лет я у аборигенов с их позволения рвал волосы. По анализу митохондриальной ДНК, который провели Деренко и Малярчук, получалось, что тувинцы особенно похожи на американских индейцев (при более детальном анализе это оказалось не совсем так). Потом они стали делать совсем ювелирную работу - по минимальному количеству ДНК из корня волоса анализировать Y-хромосомы.

Тем временем в 2003 году появилась статья международной группы, где авторы предположили, что в Азии сегодня проживает около 16 миллионов потомков Чингисхана. А именно мужчин, имеющих одинаковую гаплогруппу Y-хромосомы С3*. Кто мог оставить такое количество потомков? Наиболее вероятно, Чингисхан, у которого был большой гарем наложниц, и у его сыновей и внуков, ставших правителями на завоеванных территориях, тоже были большие гаремы. Простой расчет показывает, что, даже если иметь всего лишь четырех потомков мужского пола в каждом поколении, то за несколько столетий можно эти миллионы набрать. А расчет времени жизни прародителя соответствовал времени жизни Чингисхана.

Эти исследователи изучили почти всю Азию, кроме Российской Федерации. А мы с Деренко и Малярчуком решили на нашем материале посмотреть, есть ли «чингизиды» в России. У нас уже были материалы по Туве, Горному Алтаю, Хакассии, потом собрали образцы в Калмыкии. Вариант Y-хромосомы С3* встречался, но довольно редко. А дальше я пытался найти из сотен доноров волос тех мужчин, у которых этот вариант был обнаружен. Собирал я главным образом у школьников и студентов — это было проще. Школьники выросли, их забрали в армию, так в Туве оказалось. Начинаешь разыскивать — концов нет, а потом тебе говорят, что он вообще не сын своего отца. Были семьи, предки которых в свое время привезли в Туву из Монголии, а от кого они происходят в Монголии, уже забыто. С калмыками еще сложнее — их в свое время выселяли, они оказались разбросаны по стране. Студент, носитель хромосомы С3*, говорит, что его отец родился на Сахалине, и, понятно, все родовые связи потеряны. И тут, Мирослава Деренко как раз была в институте, вышли мы в коридор, идет наш ученый секретарь, Серикбай Каримович Абилев. «Это кто?» Я говорю: казах. «Давайте у него возьмем образец». Взяли. И через какое-то время из Магадана они мне сообщают: «А ваш казах — чингизид». Это уже была зацепка, за которой и ехать никуда не пришлось. Для Серикбая Каримовича это было полным сюрпризом.

У казахов сохраняется племенная структура, они знают свои родословные по крайней мере на семь поколений, и знают, к какому роду принадлежат. Наш ученый секретарь принадлежит к роду кереев. Когда он ездил в Казахстан, он собрал образцы волос у нескольких десятков кереев. Анализ Y-хромосомы показал, что большинство из них имеет гаплогруппу «чингизидов». Эта работа была опубликована. А затем китайские генетики изучили казахов, живущих в Китае, и со ссылкой на нас подтвердили, что большинство казахов рода кереев —«чингизиды» по Y-хромосоме. Прекрасную работу сделал мой бывший студент, сейчас ассистент профессора в Казахстане — Максат Жабагин, он приезжал, привез мне свою последнюю статью по кереям. В общем, приятно, что наша работа подтвердилась.

«Наука мне продолжает быть интересна…»

С великими учеными — если использовать именно это слово — мне встречаться не доводилось. За исключением Феодосия Добржанского. Я его видел, с ним общался, но где-то всего полчаса по время конгресса при посещении университета, где он жил и работал. О нем я много писал, но по источникам. Добржанского, пожалуй, можно назвать великим.

Когда великим называют Тимофеева-Ресовского, я с этим не согласен. Яркий — да. Я с ним не работал, слушал его лекции, доклады, но не общался непосредственно вне лекционной обстановки. А наибольшее влияние на меня оказал мой учитель Василий Сергеевич Федоров, я о нем говорил, очень интересная личность, но не великий ученый. Лобашёв — прекрасный человек, но и он не великий ученый. Явное влияние на меня оказали Сос Исаакович Алиханян и Янис Янович Лусис.

Генетики старшего поколения — те, кого знал, и у кого учился. С.С. Хохлов, С.М. Гершензон, М.Е. Лобашев, Я.Я. Лусис, Н.В. Тимофеев-Ресовский, Н.Н. Медведев

Генетики старшего поколения — те, кого знал, и у кого учился. С.С. Хохлов, С.М. Гершензон, М.Е. Лобашев, Я.Я. Лусис, Н.В. Тимофеев-Ресовский, Н.Н. Медведев

Я в своей книге по истории генетики дал 35 биографий выдающихся генетиков, которые работали в СССР. Вавилов признаётся великим — не буду это оспаривать, что до остальных, если к кому-то этот эпитет прилагается, мне кажется, это неоправданно.

Наука мне продолжает быть интересна, я продолжаю работать, во всяком случае, пишу обзоры. Сейчас один обзор, написать который я собирался 40 лет, лежит в журнале «Генетика» — «Мейотический драйв». Собираю и обрабатываю материалы по тому, о чем мы говорили — внутритетрадное оплодотворение, современное состояние проблемы. А в свободное время я читаю и пишу квазифилософские книжки, и это мне тоже интересно.

Беседовала Надежда Маркина

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0