Генная терапия, нацеленная на печень, затруднена при фиброзе

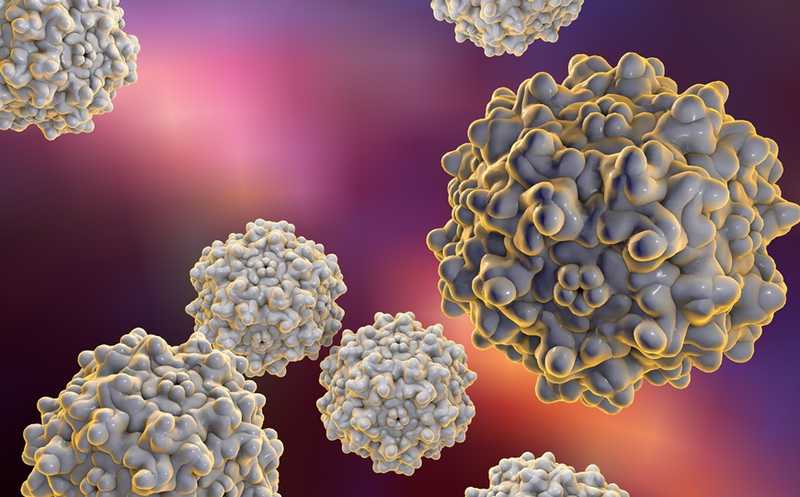

Пациентов с фиброзом печени обычно не допускают к участию в клинических испытаниях генной терапии. Исследователи из Италии и коллабораторы проверили на трех мышиных моделях, как фиброз влияет на эффективность доставки гена GFP вектором на основе аденоассоциированного вируса (AAV) в гепатоциты. Эффективность значительно снизилась, зато вектор чаще обнаруживался в дендритных, эндотелиальных, звездчатых клетках печени и клетках Купфера. Более того, вектор чаще проникал в нецелевые органы, такие как селезенка, легкие, мозг, почки и сердце. Некоторые подтипы AAV доставляли груз в гепатоциты эффективнее других.

Фиброз печени — это формирование рубцовой ткани в ответ на повреждение. Он может приводить к развитию цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы. Некоторые наследственные заболевания печени характеризуются прогрессирующим тяжелым фиброзом. Недавние исследования продемонстрировали успехи генной терапии, таргетирующей печень и использующей векторы на основе аденоассоциированного вируса (AAV). Однако обычно пациентов с фиброзом исключают из клинических испытаний генной терапии, так как считается, что у таких пациентов эффективность терапии снижена. Но экспериментальных данных, касающихся этого вопроса, мало. В новой работе исследователи из Италии и коллабораторы посмотрели, как AAV переносит гены в печень нескольких мышиных моделей фиброза.

В первой модели перицентральный или панлобулярный фиброз развивался под влиянием тиоацетамида (TAA). Во второй модели мыши Atp7b−/− воспроизводили признаки болезни Вильсона с накоплением меди в печени, что приводит к некровоспалению и фиброзу. В третьей модели у мышей Abcb4−/− развивался билиарный фиброз, напоминающий клинические признаки прогрессирующего семейного внутрипеченочного холестаза 3 типа и первичного склерозирующего холангита.

Мышам с фиброзом и контрольным животным внутривенно вводили AAV2/8, который экспрессировал зеленый флуоресцентный белок (GFP) под контролем специфичного к гепатоцитам промотора. Эффективность проверяли через 14 дней (Atp7b−/− и Abcb4−/−) или через 42 дня (TAA) после инъекции.

У всех трех моделей было показано сниженное количество GFP-положительных клеток и более низкий уровень белка GFP по сравнению с контрольными мышами. Содержание векторного генома тоже было значительно снижено у мышей с фиброзом. У самцов и самок мышей были получены схожие результаты. Введение вектора в большей дозе не улучшило экспрессию GFP.

Хроническое повреждение печени обычно ассоциировано с регенерацией, и пролиферация гепатоцитов была описана во всех трех мышиных моделях. Таким образом, сниженная эффективность трансдукции может быть связана как с тем, что вектор не может проникнуть в гепатоциты, так и «разбавлением» вектора из-за повышенной пролиферации. Изучение печени мышей через два дня после введения вектора подтвердило, что дело в затрудненном проникновении вектора в клетки печени при фиброзе.

По сравнению с контрольными, у мышей Atp7b−/− вектор дольше оставался в крови. Он чаще встречался в легких и мозге (незначительно) и значительно чаще — в почках. Такие же результаты были получены для TAA-модели. У мышей Abcb4−/− вектор накапливался в легких и селезенке. Незначительное повышение уровня вектора было показано для сердца у самцов.

Через четыре часа после введения вектора авторы показали его сниженное содержание в гепатоцитах и повышенное содержание в дендритных, эндотелиальных, звездчатых клетках и клетках Купфера Atp7b−/− мышей по сравнению с контролями. У TAA-модели вектора также было меньше в гепатоцитах и больше в эндотелиальных клетках (в звездчатых клетках и клетках Купфера — незначительно). У мышей Abcb4−/− содержание вектора в гепатоцитах было ниже, чем у контролей, но выше в дендритных клетках. Также у этих мышей вектор накапливался в макрофагах и дендритных клетках селезенки. Однако уровни цитокинов не повышались (по крайней мере в изученной концентрации вектора).

Как и в случае AAV8, AAV9 хуже проникал в клетки печени с фиброзом и накапливался в селезенке мышей Abcb4−/−. Сниженное содержание вектора в гепатоцитах было показано и для Atp7b−/− мышей. Авторы использовали набор из 67 вариантов AAV (включающий различные природные серотипы и изоляты, а также искусственно полученные векторы). Фиброз затруднял проникновение всех векторов в гепатоциты. AAV-DJ и AAV-KP1 были наиболее представлены в гепатоцитах мышей Abcb4−/− и контрольных мышей Atp7b+/− и Abcb4+/−. AAV5 и AAV1 были наиболее распространенными вариантами, обнаруживаемыми в гепатоцитах Atp7b−/−. На уровне РНК несколько вариантов AAV были относительно более распространены в фиброзных гепатоцитах, включая AAV-KP1, 2 и 3, AAV-DJ, AAV-NP22, AAV-NP-66, AAV5 и AAV1 в Atp7b−/−, а также AAV-KP1, AAV-Rh10, AAV11 и AAV-Rh74 в Abcb4−/−.

Таким образом, эффективность проникновения AAV печень при фиброзе зависит от капсида, а трансдукция AAV-KP1 происходила легче, чем других векторов. По мнению авторов, печень пациентов необходимо тщательно обследовать на признаки фиброза перед введением AAV.

Авторы другого исследования, также опубликованного в Nature Communications, оценили эффективность трансдукции в клетки печени с фиброзом с помощью лентивирусных векторов или векторов на основе аденоассоциированного вируса. Эффективность была снижена в нескольких моделях фиброза, включая Abcb11–/– и Agl−/−.

Источник:

Rosa Ferriero, et al. Impact of liver fibrosis on AAV-mediated gene transfer to mouse hepatocytes // Nature Communications (2025), 10 March 2025, DOI: 10.1038/s41467-025-57382-9

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0