Механизм резистентности рака поджелудочной можно использовать против самой опухоли

Протоковая аденокарцинома поджелудочной железы — разновидность рака, резистентная к большинству методов лечения. Около 90% пациентов живут не более пяти лет после постановки диагноза. Агрессивность опухоли и ее устойчивость к лечению возникают из-за геномной нестабильности, в том числе из-за репликативного стресса, вызванного конфликтами транскрипции и репликации. Ученые из Финляндии и США предложили обратить этот механизм против самой опухоли — они усилили репликативный стресс с помощью соединения AOH1996 до такой степени, что раковые клетки теряли жизнеспособность. Небольшое клиническое испытание на двух пациентах показало, что при высокой геномной нестабильности опухоли препарат увеличивает выживаемость без прогрессии.

Протоковая аденокарцинома поджелудочной железы (PDAC) — один из самых смертоносных видов рака во всем мире, устойчивый к большинству видов терапии. У 90% пациентов выживаемость не превышает пяти лет. Один из механизмов, позволяющих раковым клеткам закрепиться и распространиться, — это конфликты транскрипции и репликации, которые особенно часто встречаются в клетках PDAC. Такие конфликты приводят к репликативному стрессу, из-за чего в геноме раковой клетки накапливается еще больше ошибок. Ученые из США и Финляндии предложили способ превратить эту опасную черту в уязвимость опухоли.

В качестве мишени исследователи выбрали ядерный антиген пролиферирующих клеток (PCNA), который высоко экспрессируется в клетках протоковой аденокарциномы поджелудочной. Этот фактор процессивности ДНК-полимеразы также участвует в восстановлении повреждений ДНК, привлекая и удерживая белки репарации. Эксперименты проводили на иммортализованной линии клеток PDAK с доксициклин-индуцибельной экспрессией мутантного KRASG12D. Обработка доксициклином вызывала в клетках репликационный стресс, приводила к возникновению конфликтов транскрипции и репликации и к формированию R-петель — участков ДНК, вытесненным из дуплекса комплементарной РНК. Все это способствовало повреждению ДНК. Воздействие на клетки ингибитором PCNA — соединением AOH1996 — показало, что это вещество избирательно усиливало повреждение ДНК в клетках с мутантным KRASG12D, но не в контрольных клетках.

Чтобы определить механизмы цитотоксичности AOH1996, исследователи проследили динамику репликативной вилки в клетках MIA Paca-2 (KRASG12С), средне чувствительных к соединению. AOH1996 вызвал дозозависимую остановку репликативной вилки, не затрагивая загрузку комплексов MCM на ДНК. Вестерн-блот и иммуноцитохимический анализ подтвердили дозозависимое накопление повреждений ДНК, маркером которых служил гистон γH2AX.

Один из предполагаемых механизмов действия AOH1996 связан именно с конфликтами транскрипции и репликации — препарат способствует их возникновению за счет того, что усиливает взаимодействие между РНК-полимеразой II и PCNA. В пользу такого механизма свидетельствуют данные проточной цитометрии и иммуногистохимического анализа, полученные на обработанных этим веществом клетках PDAC. Однако усиливает ли это накопление повреждений в ДНК?

Чтобы это проверить, авторы оценивали накопление гистона γH2AX в клетках PDAC, обработанных только AOH1996 или этим веществом в сочетании с ингибитором транскрипции (DRB). В качестве положительного контроля вместо AOH1996 использовали гемцитабин — аналог нуклеозидов, повреждающий ДНК и одобренный для терапии рака поджелудочной железы. Как AOH1996, так и гемцитабин повреждали ДНК. Но, в отличие от гемцитабина, AOH1996 вызывал меньше повреждений, если транскрипция была остановлена (81% против 31%).

Опыты на опухолевых органоидах показали, что чувствительность раковых клеток к AOH1996 зависит от их исходной склонности к репликационному стрессу — на подтипы с его высоким уровнем препарат действовал в намного меньших концентрациях. При этом уровень репликационного стресса авторы характеризовали в том числе по транскриптомному профилю, заключая, что по сигнатуре экспрессии можно предсказать чувствительность конкретной опухоли к AOH1996.

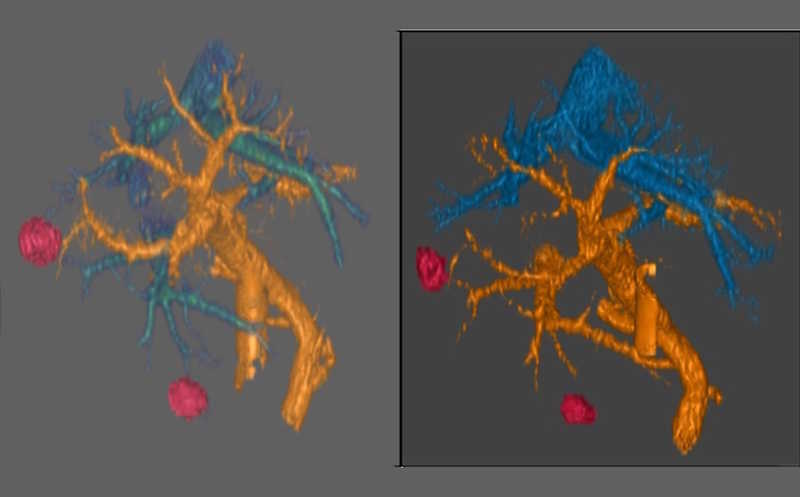

Наконец, ученые проверили противоопухолевое действие AOH1996 in vivo. Опыты проводили на мышах с быстрорастущей ортотопической моделью PDAC — без лечения срок от имплантации опухолевых клеток до смерти составляет около 4 недель. У мышей, получавших AOH1996, объем опухоли сокращался без серьезной токсичности для нормальных тканей. В образцах опухолей животных, получавших терапию, содержалось значительно больше ядер с повреждением ДНК (γH2AX).

Учитывая многообещающую доклиническую активность, авторы решили начать клиническое исследование фазы 1. Первый пациент с PDAC, включенный в исследование, получал AOH1996 в дозировке 240 мг дважды в сутки. Через два месяца терапии болезнь можно было назвать стабильной по критериям RECIST: первичная опухоль стабилизировалась, а метастазы в печени сократились на 49%. Несмотря на это, отмечался рост мелких метастаз в легких. Пациент продолжал терапию еще два месяца, после чего опухолевые очаги все же продолжили расти. В целом, терапия AOH1996 привела к выживанию без прогрессирования в течение 4 месяцев.

Затем в КИ включили второго пациента с химиорезистентной PDAC. Опухоль характеризовалась микросателлитной стабильностью и низкой мутационной нагрузкой. Лечение оказалось менее удачным — за месяц монотерапии AOH1996 одиночный метастаз в печени сократился на 43%, однако у пациента развились метастазы в брюшину и развилась обструктивная желтуха.

Эти два случая подтверждают, что AOH1996 способен принести клиническую пользу при химиорезистентной PDAC, хотя в данном случае он выраженно замедлил прогрессию болезни только у одного пациента. «Конфликты транскрипции-репликации — важная уязвимость рака поджелудочной железы, — комментирует доктор Мустафа Рауф, старший автор работы. — Наше исследование впервые доказывает, что эта брешь в броне рака может стать эффективной терапевтической мишенью у пациентов».

Источник

Smith, Shanna J. et al. Therapeutic Targeting of Oncogene-induced Transcription-Replication Conflicts in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma. // Gastroenterology (2025). DOI: 10.1053/j.gastro.2025.02.038

Цитата по пресс-релизу

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0