О мышах, людях и резистентных палочках Коха

Исследование ученых из Санкт-Петербурга показало на мышиной модели, что успех лечения туберкулеза критически зависит от правильного выбора курса терапии и его строгого соблюдения. Развитие устойчивости не является неизбежным результатом длительного лечения, даже если речь идет о наиболее вирулентных штаммах Mycobacterium tuberculosis. При соблюдении правильной и непрерывной терапии мутации устойчивости не возникают и это увеличивает шанс на излечение.

Спонтанные ошибки механизма копирования генетического материала приводят к возникновению мутаций. В определенных условиях измененной внешней среды эти бесполезные или вредные мутанты становятся полезными и обеспечивают выживание по крайней мере части популяции. Многочисленные исследования больных в процессе лечения новыми антибиотиками показали, что длительная и прерываемая терапия приводит к достаточно быстрому возникновению множественных мутаций устойчивости, что также демонстрируют и исследования в модели спонтанного мутагенеза in vitro.

Журнал Environmental and Biomedical Sciences, издаваемый Elsevier и Китайским центром по контролю инфекционных заболеваний, опубликовал статью ученых из Санкт-Петербурга, которые исследовали химиотерапию туберкулеза в мышиной модели.

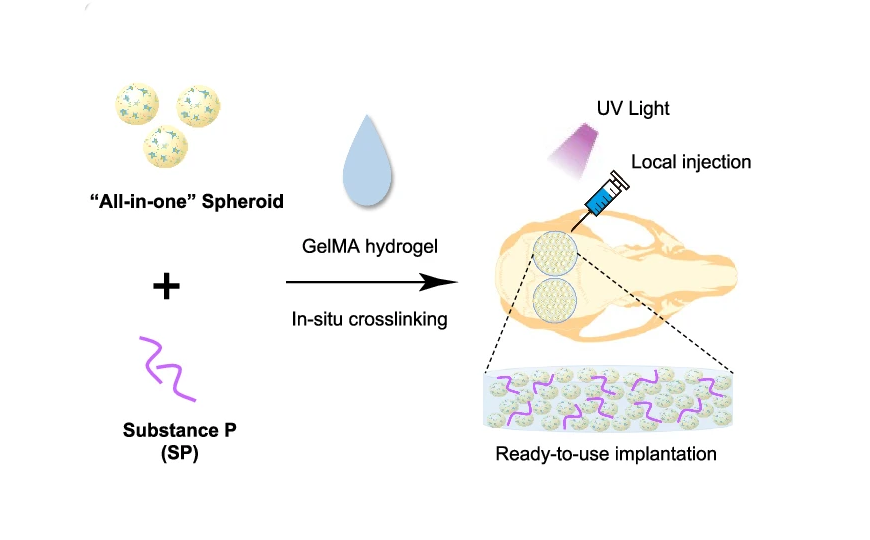

Мышей C57BL/6 внутривенно заражали мультирезистентными штаммами M. tuberculosis различных генотипов и далее подвергали правильному и непрерывному лечению. Курс химиотерапии учитывал устойчивость штаммов к препаратам первого и второго ряда и включал антибиотики нового поколения, в частности, бедаквилин и моксифлоксацин. Для исследования были выбраны хорошо изученные штаммы возбудителя, которые представляли наиболее эпидемически значимые глобальные генотипы как в мире, так и в России — Beijing и LAM (Latin-American Mediterranean — Латиноамериканско-Средиземноморский).

На каждый штамм приходилось по две группы животных (по 20 мышей в каждой), за которыми наблюдали в течение 200 дней после заражения. Первая зараженная группа была контрольной, а вторая получала адекватный режим химиотерапии — перорально 5 раз в неделю, в течение 6 месяцев. Через 77 и 177 дней терапии по 6 животных из каждой группы подвергали эвтаназии и исследовали их легкие, в частности, гистологически и микробиологически.

Хотя полный курс лечения существенно снизил обсемененность легких микобактериями туберкулеза, культуры были выделены из почти всех образцов легких во всех группах и далее секвенированы. Анализ данных полногеномного секвенирования не выявил мутаций устойчивости к применявшимся антибиотикам даже в малой доле коротких прочтений секвенирования. Авторы исследования сделали выводы о критическом значении правильного и непрерывного лечения и о необходимости внедрения ранней геномной детекции устойчивости, в идеале — непосредственно в клиническом материале от больного.

«Различные линии мышей и способы их заражения позволяют изучить разные аспекты развития туберкулезной инфекции, в том числе и степень успешности химиотерапии. Внутривенное инфицирование резистентной линии C57BL/6 приводит к первоначальной инфекции в легких, с последующим распространением бактерий по всему организму животного. Такой дизайн нашего исследования был специально выбран для изучения вирулентности штаммов в условиях длительной терапии», — говорит профессор Татьяна Виноградова (СПб НИИ фтизиопульмонологии).

В то же время, руководитель исследования д.б.н. Игорь Мокроусов (СПб Институт им. Пастера) отмечает, что «стакан как наполовину полон, так и наполовину пуст: хотя бактериальная нагрузка и снизилась, бактерии из легких мышей все-таки выросли и после 6 месяцев терапии». Недавнее британское исследование аэрозолей дыхания от вылеченных больных показало, что треть образцов содержит бактерии даже спустя 6 месяцев после успешного излечения. «Эта находка, как и то, что туберкулез у большинства инфицированных людей — латентное заболевание, подчеркивает, на мой взгляд, сюрреалистичность сформулированной на разных медико-политических уровнях цели "ликвидации" туберкулеза в целом, и тем более к 2030 году», — говорит Игорь Мокроусов.

Д.м.н. Олег Огарков (НЦ ПЗСРЧ, Иркутск), не принимавший участия в исследовании, поясняет, что статья Игоря Мокроусова и соавторов приводит экспериментальные доказательства эмпирически известной необходимости неукоснительного соблюдения режима фармакотерапии при туберкулезе. С 2000-х годов эта стратегия реализуется ВОЗ по всему миру в рамках программ DOTS и DOTS-Plus. «Пожалуй, еще более важный результат статьи заключается в том, что авторы обращают наше внимание на различия в вирулентности разных филогенетических линий возбудителя туберкулеза. С учетом того, что новая вакцина против туберкулеза вероятно будет разработана на основе штаммов Евро-Американской линии, изучение патогенных особенностей штаммов Восточно-Азиатской линии (генотип Beijing) имеет особое значение для жителей Евразии и всего мира», — добавляет Олег Огарков.

Также в эксперименте наблюдали «естественную» смертность мышей. В трех из четырех групп леченых мышей ни одно животное не умерло. И только в группе зараженных наиболее вирулентным штаммом Beijing 396 («бурятский генотип») часть леченых мышей умерла, но значительно меньше, чем в контрольной группе. Этот результат показывает важность постоянного эпиднадзора и внедрения мер по уменьшению передачи штаммов, чтобы изначально избежать заражения наиболее опасными вариантами возбудителя.

Кривые смертности леченых (красная линия) и нелеченых (синяя линия) мышей, зараженных различными штаммами M. tuberculosis

Кривые смертности леченых (красная линия) и нелеченых (синяя линия) мышей, зараженных различными штаммами M. tuberculosis

Жидкостная хроматография с тандемной масс-спектрометрией одновременно выявляет ВИЧ-1 и туберкулез

Источник

Mokrousov I., Vinogradova T., Dogonadze M. et al. What mice can teach us about how to stop drug-resistant tuberculosis: correct chemotherapy regimen and patient compliance are the key. Biomedical and Environmental Sciences, 2024, 37(9): 1086–1090. doi: 10.3967/bes2024.084

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0