Предложен метод обнаружения опасной провирусной ДНК в геномах ВИЧ-инфицированных

Новая технология детекции интегрированных в геном пациента провирусов ВИЧ позволяет отличить функциональные копии от дефектных и тем самым точно оценить резервуар инфекции.

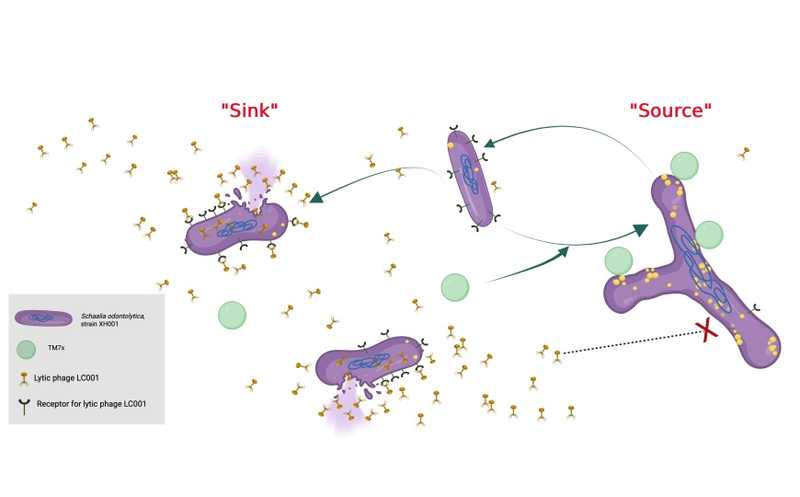

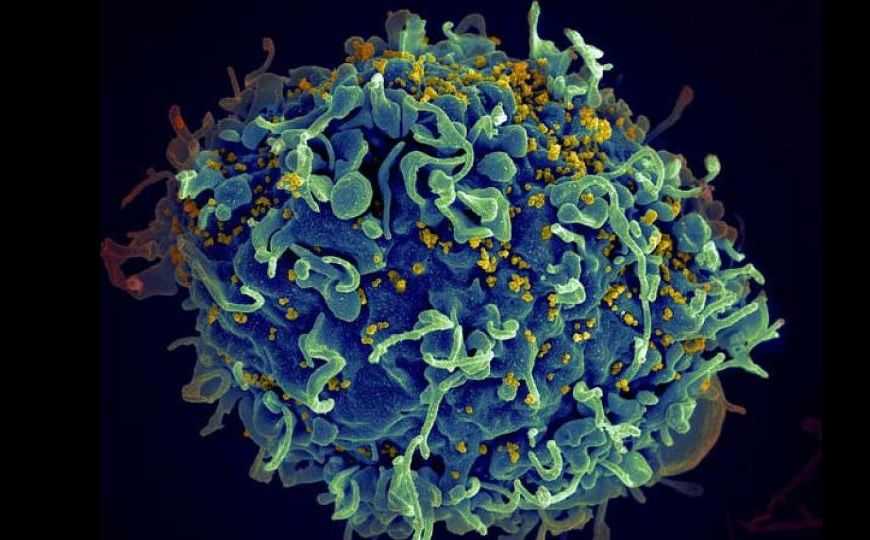

Возможно, главное препятствие к излечению ВИЧ-инфекции — провирусная ДНК, интегрированная в геном пациента. В «молчащем» состоянии интегрированный вирусный геном недоступен для существующих методов терапии, но он остается резервуаром инфекции и, реактивируясь, сводит на нет успехи лечения. Поэтому для адекватного мониторинга эффективности любой анти-ВИЧ терапии необходимо отслеживать содержание в геноме пациента копий провируса. Однако существующие методы детекции не различают функциональные и дефектные копии ВИЧ, между тем дефектных, как правило, большинство.

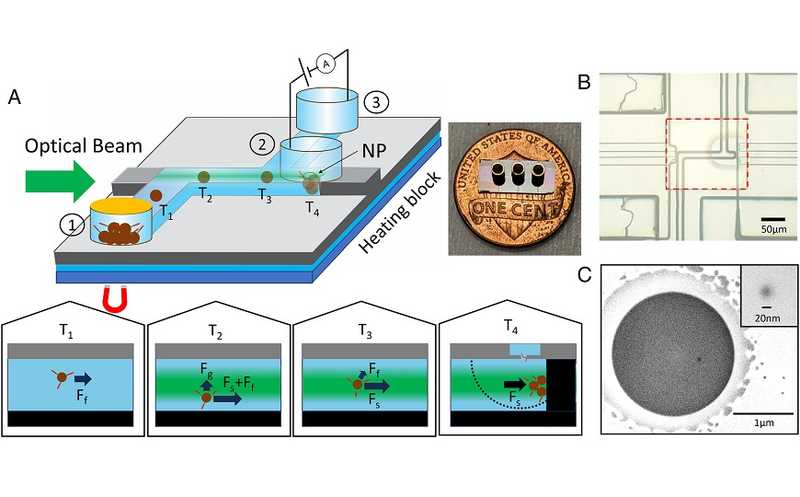

Для решения этой задачи исследователи из Университета Джонса Хопкинса разработали новую технологию, основанную на амплификации каждой отдельной копии провируса в геноме и оценке ее возможной инфекционности. Проанализировав около 400 копий провирусов из 28 различных образцов, они выявили закономерности в формировании дефектных копий и создали праймеры, позволяющие отличить инфекционные и нефункциональные варианты провируса. Затем исследователи применили метод цифровой ПЦР: каждая отдельная копия провируса амплифицировалась в отдельном микроскопическом «реакционном сосуде». Концентрация ДНК из образца крови пациента подбирается таким образом, что в каждую капельку эмульсии попадает менее одной молекулы целевой ДНК. Это позволяет избежать конкуренции при амплификации и выявить весь спектр вариантов провируса.

Исследования дали интересный результат: практически все провирусы в ДНК постепенно «распадаются», лишаясь функциональности, однако некоторые копии мутируют до потери функции намного медленнее, чем другие. Небольшое число копий провируса у ряда пациентов оставалось интактным на протяжении всего периода исследований. Процент инфекционных копий оказался небольшим: чуть более 3% в тех культурах, которые вообще содержали интактные копии.

Исследования показали, что ранее использовавшаяся методика детекции провирусной ДНК ВИЧ в геноме пациента не отражает реальную картину, поскольку подавляющее большинство копий провируса на самом деле неспособно к реактивации. В то же время обнаружены «гиперустойчивые» интактные провирусы, реактивация которых может происходить через многие годы после начала противовирусной терапии. Предложенный авторами новый метод диагностики обеспечит намного более качественный мониторинг эффективности лечения.

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0