Ретробиом голого землекопа утратил активность миллионы лет назад

Ученые из Израиля и США охарактеризовали эволюционную динамику ретротранспозонов в геноме млекопитающих. Оказалось, что ретротранспозоны голого землекопа уже долгое время находятся в неактивном состоянии — псевдогены, распространение которых в геноме связано с работой обратной транскриптазы транспозонов, оказались достаточно древними, а следов интеграции их новых копий почти не обнаружилось.

Ретротранспозоны — молчащие вирусоподобные элементы — составляют значительную часть генома млекопитающих. Их совокупность, или «ретробиом», возникла в результате множественных амплификаций в ходе эволюции. Дерепрессия ретробиома связана с различными патологиями, такими как рак, и старением. Исследователи из США и Израиля проанализировали эволюцию ретротранспозонов в геноме млекопитающих и обнаружили, что ретробиом голого землекопа оставался в спящем состоянии в течение миллионов лет, тогда как у мышей, крыс и других менее долгоживущих видов он активен. Статья с результатами работы опубликована в PNAS под редакцией Евгения Кунина.

В анализе исследователи опирались на псевдогены. Поскольку они возникают в результате обратной транскрипции, в них отсутствуют интроны предковых генов, поэтому фрагменты генома, в которых экзоны «состыкованы» напрямую, должны принадлежать к псевдогенам. Для поиска таких последовательностей авторы разработали программное обеспечение под названием PPG Finder (от PPG — processed pseudogene). Работоспособность этого инструмента проверили, сравнив найденные им последовательности с теми, которые были определены с помощью ранее разработанных подходов. После выравнивания на референсный геном мыши программа PPG Finder выявила 15 053 экзон-экзонных стыка, которые потенциально принадлежали к псевдогенам. 16% из них были выявлены впервые, и авторы работы выбрали три случайных гена с такими стыками — Armcx3, Rian и Ppcs — для ручного анализа. Его результаты подтвердили, что PPG Finder позволяет идентифицировать стыки экзонов, которые не относятся к ранее аннотированным псевдогенам.

Будучи, как правило, нефункциональными, псевдогены не подвергаются отбору и накапливают мутации. Чем старше псевдоген, тем сильнее он будет отличаться от предковой мРНК. Образование новых псевдогенов — побочный продукт активности транспозазы, кодируемой мобильными элементами семейства LINE1, и авторы предположили, что содержание псевдогенов с определенным количеством мутаций будет отражать активность ретробиома в соответствующий эволюционный период.

Для реконструкции эволюционного прошлого ретробиома важно, чтобы псевдогены, на которых строится анализ, стабильно находились в одном и том же месте генома. Авторы работы сравнили псевдогены в геномах мыши и крысы — двух видов грызунов, которые разделились между 25 и 33 млн лет назад. Из 15 053 и 12 090 общих экзон-экзонных стыков, обнаруженных у мыши и крысы, соответственно, 5 562 находились в одних и тех же участках генома. Предположительно эти участки представляли собой псевдогены, имевшиеся у общего предка этих видов. Напротив, видоспецифичные стыки отражали менее древние эволюционные события, произошедшие уже после расхождения видов.

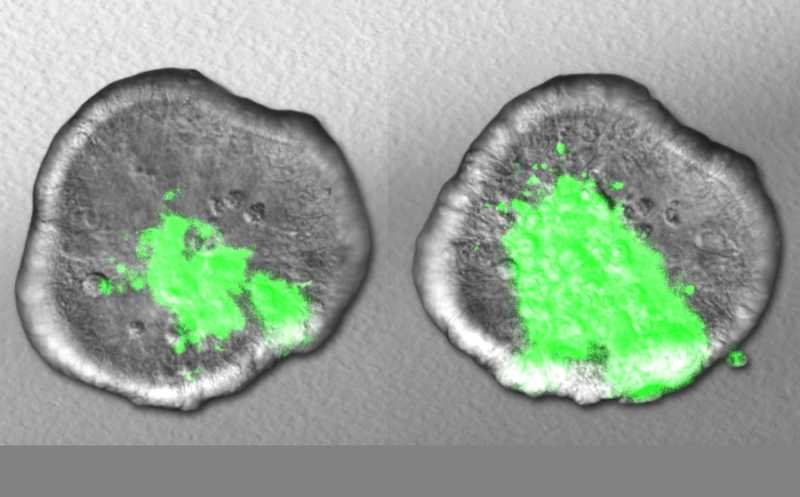

Чтобы оценить связь активности ретробиома со старением, авторы работы проанализировали эволюционную динамику псевдогенов голого землекопа — грызуна-долгожителя. Они обнаружили резкое различие: тогда как у мыши значительная часть псевдогенов была практически идентична родительским транскриптам, псевдогены голого землекопа преимущественно отличались последовательностью от родительских мРНК. Высокая идентичность псевдогенов и исходных транскриптов указывает на недавнюю интеграцию псевдогена.

Исследователи повторили тот же анализ, включив в него 16 различных видов млекопитающих (в том числе кошку, человека и малую бурую ночницу). Феномен исключительно низкого числа эволюционно молодых псевдогенов у голого землекопа подтвердился — судя по отличиям последовательностей, псевдогены интегрировались в его геном достаточно давно. Это наблюдение, считают исследователи, может помочь связать низкую активность ретробиома и экстремальное долголетие голого землекопа.

Примечательно, что ретротранспозоны занимают меньшую долю генома голого землекопа, чем у других млекопитающих — всего 25%, тогда как у человека их около 40%, а у мыши 37%. Исследователи связывают это с тем, что последние несколько миллионов лет экспансии ретробиома у голого землекопа не происходило.

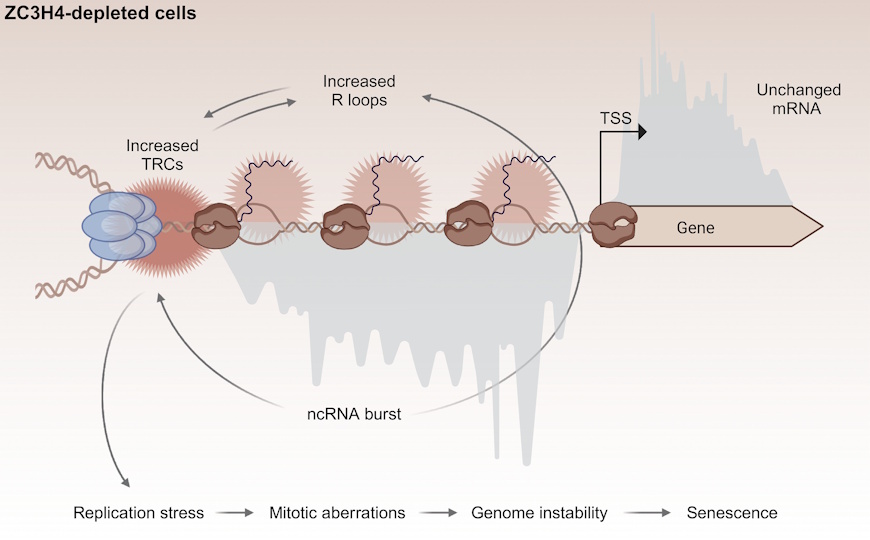

Пока еще невозможно установить, связано ли исключительное долголетие голого землекопа с подавлением активности его ретробиома. Однако это многообещающая гипотеза, в пользу которой говорят данные об участии активированных ретротранспозонов в возраст-ассоциированном воспалении и сенесценции клеток. Авторы статьи считают, что одним из подходов к геропротекции, заслуживающим дальнейших исследований, мог бы стать фармакологический контроль ретротранспозонов.

Птичьи ретротранспозоны повышают безопасность вставки трансгенов

Источник

Valeria Kogan, et al. The reconstruction of evolutionary dynamics of processed pseudogenes indicates deep silencing of “retrobiome” in naked mole rat. // PNAS (2024). DOI: 10.1073/pnas.2313581121

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0