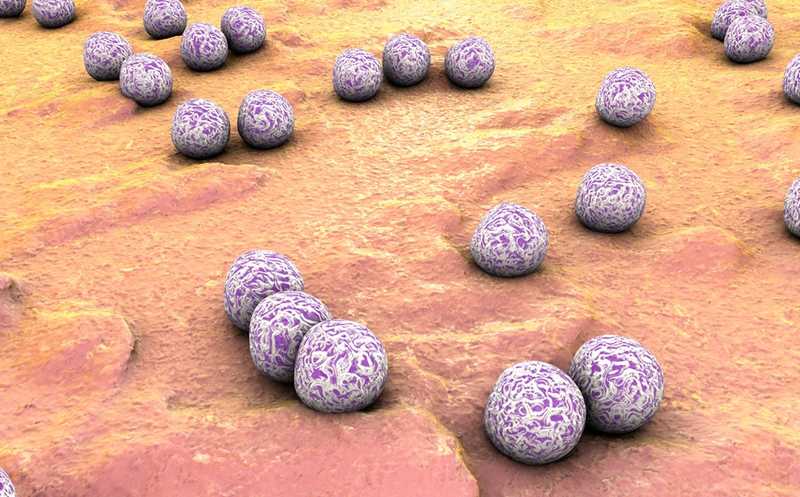

Стресс мешает фибробластам кожи бороться с бактериальной инфекцией

Исследователи из США обнаружили, что стресс у мышей увеличивал восприимчивость к кожным инфекциям, вызванным Staphylococcus aureus. В частности, он подавляет антимикробную активность дермальных фибробластов, мешая адипогенезу и снижая выработку противомикробного пептида кателицидина. Этот эффект опосредован активацией сигнального пути TGFβ под действием адреналина. При блокировке TGFβ-пути либо делеции соответствующих рецепторов устойчивость к инфекции повышалась.

Praveen Suraneni and Rong Li, Stowers Institute for Medical Research, Kansas City, Mo. | Attribution-NonCommercial 2.0 | Flickr

Психологический стресс — важный фактор, повышающий восприимчивость к бактериальным инфекциям. Стресс активирует гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую (HPA) ось и симпатическую нервную систему, что приводит к выбросу катехоламинов (адреналина и норадреналина) и глюкокортикоидов. Эти медиаторы влияют на иммунные клетки, например, снижая экспрессию MHC II или подавляя активность Т-лимфоцитов. В новой работе, опубликованной в Science, исследователи узнали, как стресс влияет на развитие кожных инфекций, вызванных Staphylococcus aureus у мышей.

Сначала ученые вызвали стресс у животных с помощью ежедневной кратковременной иммобилизации, после чего в кожу мышей вводили бактерии S. aureus. У животных, переживших стресс, очаги инфекции были заметно больше, а количество бактерий в тканях — выше. Повышались уровни циркулирующих адреналина, норадреналина и кортикостерона, а вес мышей снижался. Чтобы оценить влияние нейрогуморальной регуляции, авторы проводили адреналэктомию — хирургическое удаление надпочечников. Эта процедура устраняла эффект стресса: очаги инфекции уменьшались, снижались концентрации адреналина, норадреналина и кортикостерона, восстанавливалась масса тела животных. Затем исследователи фармакологически блокировали адренергическую передачу, вводя α- и β-адреноблокаторы, что также уменьшало размеры кожных поражений и снижало бактериальную нагрузку. Инъекция адреналина усиливала развитие инфекции, а химическая симпатэктомия, то есть удаление симпатических узлов, напротив, уменьшала.

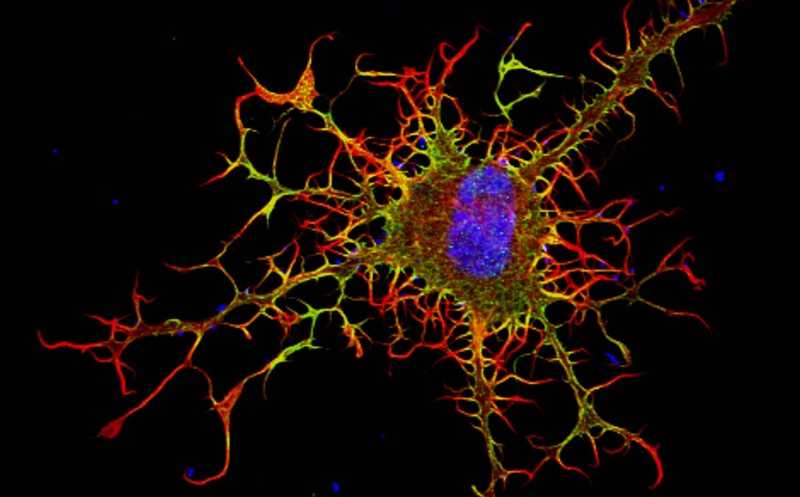

Исследователи провели анализ экспрессии генов и липидного состава кожи. РНК-секвенирование целой ткани (bulk RNA-seq) показало, что стресс угнетает транскрипцию генов, связанных с метаболизмом липидов, и нарушает работу фибробластов. Эти изменения устранялись после адреналэктомии. Гистология кожи показала истончение подкожной жировой клетчатки и сниженное накопление липидов в дерме при стрессе. При нормальном воспалительном ответе жировая ткань, наоборот, увеличивается. Анализ липидного профиля показал, что под действием стресса снижались уровни некоторых фосфолипидов, уменьшалось содержание триглицеридов, но возрастала концентрация свободных жирных кислот, что является признаком липолиза. qPCR-анализ при этом показал снижение экспрессии факторов адипогенеза.

Чтобы детальнее оценить клеточные изменения, ученые применили РНК-секвенирование единичных клеток (scRNA-seq) к более 15 тысячам клеток кожи. Стресс снижал долю фибробластов и повышал представленность кератиноцитов, нейтрофилов и T-клеток.

Анализ экспрессии генов показал, что стресс резко снижает уровень антимикробного пептида кателицидина (Camp) в коже, особенно в дермальных фибробластах, проходящих через адипогенез. При этом экспрессия Camp в других клетках не изменялась. Во время стресса активная форма пептида кателицидина (CRAMP) исчезала из фибробластов, но сохранялась в нейтрофилах. Кроме того, ученые оценили влияние нокаута Camp в фибробластах на иммунитет. Анализ показал, что даже в отсутствие стресса животные с нокаутным геном становились гораздо более восприимчивыми к кожным инфекциям, вызванным S. aureus.

В экспериментах in vitro исследователи добавляли адреналин в культуру предшественников адипоцитов. Это угнетало адипогенез, а также уменьшало выработку антимикробного пептида LL37 (человеческого аналога мышиного CRAMP). Исчезали липидные включения в клетках и снижалась их антимикробная активность в отношении штамма S. aureus, чувствительного к кателицидину.

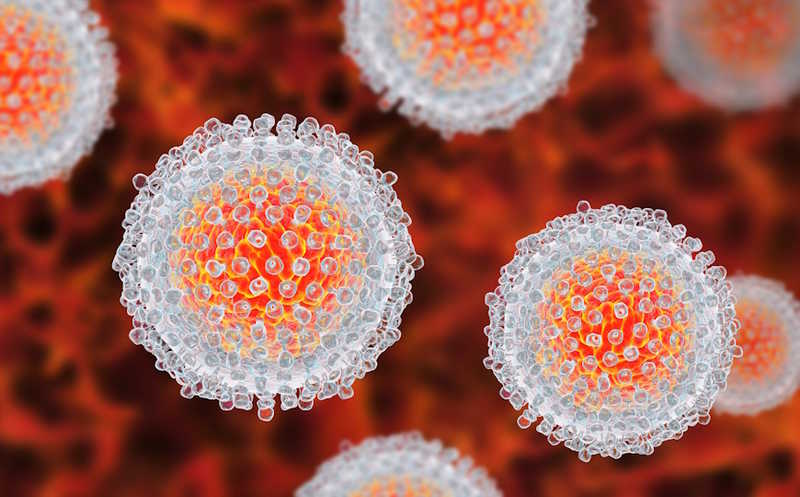

Далее исследователи обратили внимание на сигнальные пути. Используя CellChat-анализ scRNA-seq, который позволяет оценить межклеточные взаимодействия, авторы обнаружили усиление TGFβ-сигналинга при стрессе, повышение уровней TGFβ1 и TGFβ2 в плазме крови, а также увеличение экспрессии генов Tgfb1 и Tgfb3 в коже.

Чтобы подтвердить влияние TGFβ-пути на фибробласты, авторы нейтрализовали все изоформы TGFβ антителами или ингибировали рецептор TGFβ. Оба метода восстанавливали экспрессию Camp в фибробластах и снижали бактериальную нагрузку.

Наконец, ученые проверили, как нокаут рецептора TGFβ2 в фибробластах влияет на иммунный ответ. Несмотря на воздействие стресса, нокаутные по этому гену животные были устойчивы к S. aureus и демонстрировали нормальные уровни экспрессии Camp, что подтвердило влияние именно TGFβ-сигналинга на синтез кателицидина.

Таким образом, авторы впервые показали, что стресс ослабляет иммунитет в коже не только системно, но и через активацию конкретного сигнального пути в кожных фибробластах и подавление синтеза антимикробного пептида. Это открывает возможности для терапии в виде местных препаратов, подавляющих TGFβ-сигналинг или блокирующих адренорецепторы кожи, что может помочь в лечении гнойных кожных инфекций.

Основные симптомы бактериальных респираторных инфекций мышей модулирует гормон стресса

Источник:

Chan H., et al. Psychological stress increases skin infection through the action of TGFβ to suppress immune-acting fibroblasts. // Sci. Immunol. 10, DOI: 10.1126/sciimmunol.ads0519

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0