Уровни глюкозы в крови летучих мышей невероятно высоки

Предки летучих мышей питались насекомыми, но теперь их диета стала значительно разнообразнее. Исследователи из США и Колумбии отловили 199 летучих мышей 29 видов и провели глюкозотолерантный тест. Они показали, что насекомоядные летучие мыши лучше усваивали трегалозу (углевод, который содержится в гемолимфе насекомых). У мышей, питающиеся нектаром и фруктами, в ответ на глюкозу и сахарозу уровень глюкозы в крови достигал 750 мг/дл. Авторы показали, как изменялась морфология кишечника летучих мышей со сменой диеты и источника сахара.

Организмы адаптируются к окружающей среде, чтобы повысить шансы на выживание и размножение. Очень важную роль в адаптации играет тип питания. При изменении типа питания меняется и метаболизм, то, как клетки и ткани отвечают на изменение доступности нутриентов. Это важно для поддержания гомеостаза, в том числе гомеостаза глюкозы. Летучие мыши — хороший объект для изучения эволюционных изменений, связанных с питанием, благодаря широкому разнообразию их диет. Предки летучих мышей питались в основном насекомыми, а современные виды питаются фруктами, нектаром, мясом, рыбой и кровью. Изучение адаптивной радиации (то есть быстрого увеличения числа видов с общим предком) летучих мышей полезно для понимания разнообразия метаболических признаков и молекулярных основ этих адаптаций. Исследователи из США и Колумбии изучили гомеостаз глюкозы у 29 видов летучих мышей с разными диетами. Они продемонстрировали, что метаболический фенотип обусловлен различными адаптациями морфологии пищеварительного тракта.

Сначала авторы провели глюкозотолерантный тест in vivo у 199 летучих мышей (29 видов), пойманных в дикой природе, чтобы оценить их способность усваивать три сахара: трегалозу (содержится в гемолимфе насекомых), сахарозу и глюкозу (содержатся во фруктах и нектаре). Чтобы оценить физиологические реакции, авторы выделили четыре типа усвоения: «быстрое», «среднее», «медленное» и «ограниченное».

Трегалоза лучше всего усваивалась насекомоядными и всеядными видами, но тип усвоения был «медленным» (160 мг/дл глюкозы). Летучие мыши, питающиеся нектаром и фруктами, показали «ограниченную» способность усваивать трегалозу и низкий уровень сахара в крови (60 мг/дл), что может быть связано с отсутствием гена трегалазы.

Как и ожидалось, летучие мыши, питающиеся фруктами и нектаром, показали или «быстрое» усвоение сахарозы с повышением уровня глюкозы в крови (200 мг/дл) в течение 10 минут и снижением до базового уровня после 60 минут, или «среднее» усвоение с достижением максимума (300 мг/дл) через 30 минут. Летучие мыши, питающиеся кровью, показали «ограниченную» переносимость сахарозы, поддерживая уровень глюкозы в крови ниже 96 мг/дл на протяжении всего эксперимента.

При тестировании на усвоение глюкозы исследователи наблюдали ее более высокий уровень в крови у всех видов летучих мышей по сравнению с трегалозой и сахарозой, что объясняется прямым всасыванием моносахарида в кишечнике. У летучих мышей, питающихся насекомыми, мясом и кровью, уровень глюкозы в крови постепенно повышался, но не выше 300 мг/дл. Среди всеядных летучих мышей уровни глюкозы достигали 423 мг/дл у Carollia через 10 минут после введения сахара. Летучие мыши, питающиеся фруктами, показали самое экстремальное повышение уровня глюкозы в крови — до 750 мг/дл в течение 10 минут. Таким образом, способность усваивать сахар у летучих мышей отражает их естественные пищевые предпочтения.

Чтобы выявить молекулярные адаптации к усвоению различных сахаров, ученые проанализировали гены, кодирующие фермент TREH (трегалаза), расщепляющий трегалозу до глюкозы, SI (сахаразу-изомальтазу), расщепляющий сахарозу на глюкозу и фруктозу, и транспортные белки GLUT, участвующие в абсорбции этих сахаров из кишечного просвета в кровь (Slc5a1, Slc2a2 и Slc2a5). Ученые обнаружили, что ген, кодирующий трегалазу, подвергался положительному отбору у насекомоядных мышей. Ген, кодирующий SI, был обнаружен у нектароядных и всеядных летучих мышей, что указывает на возможную роль этого фермента в сезонных адаптациях диеты. Гены Slc2a2 и Slc2a3 показали признаки положительного отбора у вампировых мышей, что, возможно, указывает на адаптацию к охоте и сезонным миграциям, требующим большого количества энергии.

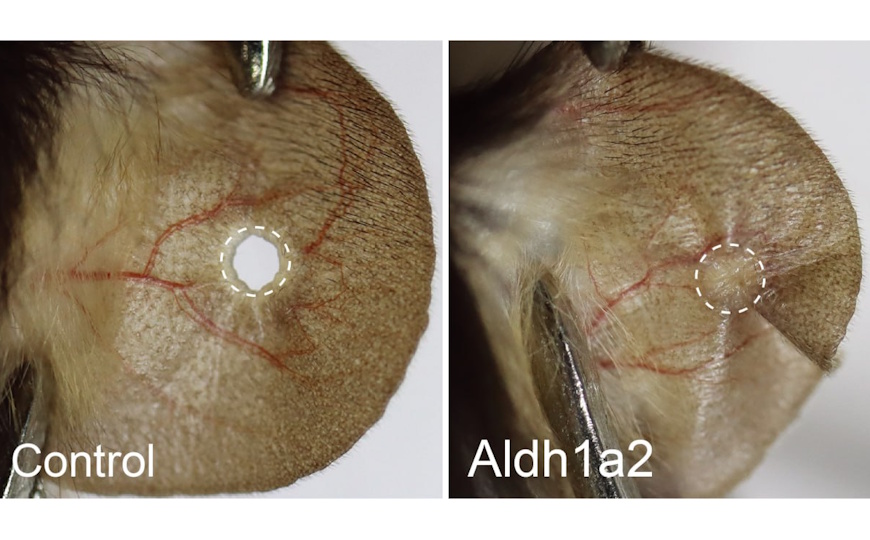

Затем ученые исследовали анатомические особенности двенадцатиперстной кишки, где происходит основное всасывание глюкозы. Исследователи обнаружили значительные различия в длине кишечника среди разных видов летучих мышей. Особенно заметной была корреляция между длиной двенадцатиперстной кишки и долей сахара в рационе. У летучих мышей, чья диета богата сахаром, была удлиненная двенадцатиперстная кишка, что, вероятно, позволяет лучше справляться с увеличенным количеством сахаров и растительных веществ, таких как клетчатка, по мере перехода от поедания насекомых ко всеядности или поеданию фруктов. Также ученые отметили разнообразие морфологий ворсинок. Площадь поверхности ворсинок в двенадцатиперстной кишке была больше у летучих мышей с сахаросодержащей диетой по сравнению с насекомоядными и вампировыми летучими мышами.

Наконец, авторы изучили молекулярные процессы, лежащие в основе абсорбции глюкозы после приема пищи и ее влияние на уровень глюкозы в плазме крови. Летучие мыши, питающиеся нектаром, демонстрировали высокий уровень сигнала Slc2a2 как в период голода, так и после еды, в то время как летучая мышь A. jamaicensis, питающаяся фруктами, показывала самый высокий уровень сигнала Slc2a5. У мышей, которые демонстрировали рекордные уровни глюкозы в крови, экспрессия Slc2a2 была значительно повышена, что предполагает функциональное изменение регуляции Slc2a2 в энтероцитах, связанное с быстрым ростом уровня глюкозы в крови.

Таким образом, летучие мыши, питающиеся нектаром и фруктами, а также некоторые всеядные мыши, лучше усваивают глюкозу и сахарозу, а насекомоядные и всеядные — трегалозу. Метаболический фенотип тесно связан с адаптациями в морфологии кишечника. Также авторы продемонстрировали положительный отбор генов, связанный с диетой.

Российские ученые исследовали кишечные микробиомы летучих мышей

Источники:

Camacho J., et al. Sugar assimilation underlying dietary evolution of Neotropical bats. // Nature Ecology & Evolution (2024). DOI: 10.1038/s41559-024-02485-7

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0