Выученная беспомощность у данио-рерио и другие новости недели

Иммунный ответ на собственную РНК клетки, грибки носовой полости астматиков, новые методы регенерации спинного мозга, причины неэффективности вакцин от золотистого стафилококка и многое другое — в воскресном обзоре.

Микробиология

1. Группа исследователей из Португалии, Чили и США проанализировала микобиом (грибковое сообщество) полости носа здоровых людей и людей с аллергическим ринитом и/или астмой — самыми распространенными респираторными заболеваниями в мире. Всего ученые проанализировали 155 назальных мазков от пациентов с аллергическим ринитом и астмой, 47 — от пациентов только с аллергическим ринитом, 12 — от пациентов только с астмой и 125 — от здоровых людей. Во всех образцах в основном были представлены грибки семейств Ascomycota и Basidiomycota, а группы пациентов отличались от контрольной группы по представленности нескольких основных родов грибков: Malassezia, Alternaria, Cladosporium, Penicillium, Wallemia, Rhodotorula, Sporobolomyces, Naganishia, Vishniacozyma, Filobasidium. При этом между группами разных болезней значимых различий не было. Исслеователи также отметили, что в группе с аллергическим ринитом и астмой была повышена экспрессия грибковых генов трех метаболических путей, связанных с биосинтезом 5-аминоимидазолрибонуклеотида, из которого клетка синтезирует пиримидиновые нуклеотиды. Впоследствии компоненты этих метаболических путей могут стать мишенями для диагностики или терапии аллергического ринита и астмы.

2. Международная группа ученых выяснила, что диатомовые микроводоросли определяют глубину, на которой находятся в воде, с помощью особых фоторецепторов — фитохромов. Согласно геномным данным, полученным кампанией Tara Oceans, фитохромы есть только у диатомей, которые живут за пределами тропиков Рака и Козерога. Эксперименты in vitro на водоросли Thalassiosira pseudonana показали, что фитохромы по-разному реагируют на свет с разными спектральными характеристиками и разной интенсивностью, т.е. таким образом фитохромы передают в клетку водоросли информацию о глубине, на которой она находится. Сравнение фотосинтетической активности у обычных водорослей и водорослей с нокаутом по фитохрому показало, что он нужен для адаптации фотосинтеза в зависимости от того, насколько доступен свет.

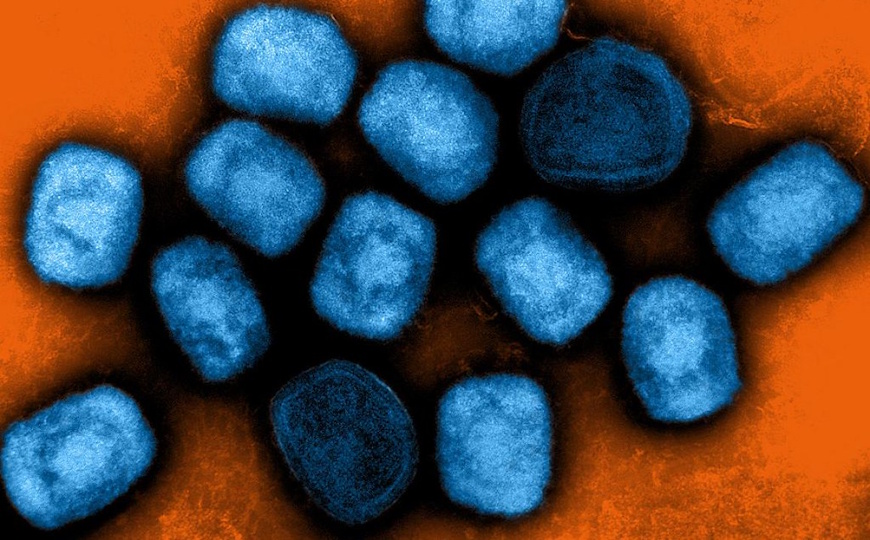

3. Несмотря на то что золотистый стафилококк — причина многих инфекционных заболеваний, в том числе смертельно опасных, до сих пор не удалось разработать вакцину против него. Две статьи ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) нашли возможную причину этой трудности — в отличие от наивных животных моделей, на которых тестируют вакцины, люди вступали в контакт с этой бактерией еще до вакцины: около трети людей являются носителями комменсального золотистого стафилококка. В

первой статье исследователи показали, что вакцинирование антигеном IsdB оказывается неэффективным при его введении мышам, которые ранее уже контактировали с золотистым стафилококком. У таких мышей B-клетки секретируют в 3-4 раза больше IL-10, который воздействует на сами B-клетки и активирует экспрессию сиалилтрансфераз St3gal4 и St6gal2. Сиалирование анти-IsdB антител нейтрализует их, из-за чего они не могут выполнять свои функции. То же происходит при использовании для иммунизации других антигенов — IsdA и MntC. Похожее явление авторы продемонстрировали и у людей: так, у пациентов с муковисцидозом, в организме которых повышен уровень IL-10, Fc-фрагменты антител тоже гиперсиалированы. Повысить эффективность таких антител можно за счет удаления сиальных групп.

Авторы другой статьи выяснили, что при вакцинации мышей, которые ранее уже контактировали с золотистым стафилококком, нарушается еще и функция Т-хелперов. При вакцинации IsdB Т-хелперы также начинают усиленно вырабатывать IL-10, который, связываясь со своим рецептором на Т-хелперах, препятствует выработке ими IL-17A — провоспалительного цитокина, важного для борьбы с внеклеточными патогенами. То же наблюдалось при вакцинировании IsdA и MntC, а преодолеть эту устойчивость можно было при введении вместе с вакцинами адъювантов, способствующих выбросу IL-17A и интерферона-гамма.

Генетика

4. Международный коллектив исследователей выявил восемь новых участков генома, ответственных за определение пола у шпорцевых лягушек рода Xenopus. В рамках геномного анализа ученые исследовали 19 видов этого рода. Шесть из выявленных участков связаны с выработкой гетерогамет у самок, а два находятся на Y-хромосоме. Эти участки генома появились достаточно недавно и располагаются на концах хромосом, где более активно происходит рекомбинация, хотя обычно считается, что важные для определения пола гены должны быть защищены от рекомбинации. На основе этого ученые заключили, что механизмы защиты таких генов от рекомбинации появились позднее, отказавшись от гипотезы о том, что гены, определяющие пол, изначально появляются в защищенных областях генома.

Неврология

5. Синдром Ретта — это наследственное психоневрологическое заболевание, которое приводит к тяжелой умственной отсталости и вызывается мутациями в гене белка транскрипционного репрессора MECP2. Ученые из США описали молекулярный механизм развития синдрома Ретта. С помощью Cre-lox рекомбинации они получили мышиную модель заболевания с условным нокаутом Mecp2, который индуцировали во взрослым возрасте путем введения тамоксифена. За счет этого ученые смогли избавиться от «шума», связанного с развитием организма. Они показали, что нокаут Mecp2 приводит к изменению паттернов экспрессии генов, активируя одни и подавляя другие. Эти изменения были схожи с теми, что наблюдались у мышиных моделей с нокаутом Mecp2 в зародышевых клетках. Такие изменения начинались достаточно рано, спустя неделю после введения тамоксифена, когда экспрессия Mecp2 была снижена только на треть, и достигали максимума через восемь недель введения препарата. При этом изменения на молекулярном уровне предшествовали электрофизиологическим и поведенческим аномалиям. Ученые также показали, что под контролем Mecp2 в основном находятся метилированные гены, а в отсутствие этого белка многие гены теряют ацетильную метку на гистоне H3, что приводит к снижению их экспрессии.

6. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) представили результаты фазы 1 клинических испытаний трансплантации стволовых нейральных клеток для лечения хронических повреждений спинного мозга, которые могут приводить к параличу. В исследовании приняло участие всего 4 пациента с хроническими травмами спинного мозга в грудном отделе. Все они хорошо перенесли пересадку нейральных стволовых клеток, полученных из зародыша человека. У двух пациентов после трансплантации улучшились моторные навыки, сенсорные ощущения и показатели электромиографии. Также у них снизился уровень хронической боли.

7. Международный коллектив ученых также опубликовал результаты фазы 2b рандомизированного, двойного слепого, плацебо-контролируемого клинического испытания антитела для лечения разрыва спинного мозга. Это антитело нейтрализует белок Nogo-A, который подавляет регенерацию спинного мозга. В исследовании приняло участие 129 пациентов с разрывом спинного мозга в шейном отделе, 80 из которых интратекально вводили анти-Nogo-A антитело (NG101), а остальным — плацебо. Хотя лечение хорошо переносилось пациентами, статистически значимой разницы между экспериментальной группой и группой плацебо не было. Более подробный анализ показал, что регенерация спинного мозга и моторные функции улучшились у пациентов с его частичным разрывом, но у пациентов с полным разрывом спинного мозга эффекта не было.

Нейробиология

8. Американские исследователи

описали влияние анестетика кетамина на депрессивное поведение рыбок данио-рерио — выученную беспомощность. Чтобы вызвать у них такую реакцию, ученые использовали виртуальную реальность: рыбок фиксировали в агарозе таким образом, чтобы у них двигались только хвосты, и показывали им визуальные стимулы. Если картинка двигалась назад, рыбки думали, что плывут вперед, а если не двигалась, то они думали, что не могут больше двигаться. В таком случае некоторое время рыбки продолжали пытаться плыть вперед, но через некоторое время сдавались. Исследователи показали, что кратковременное введение кетамина (200 мкг/мл) не позволяло рыбкам сдаваться, и такой эффект длился сутки. Похожий эффект кетамин оказывал на мышей, у которых выученную беспомощность вызывали, подвешивая их за хвост. В таком случае мыши некоторое время пытаются освободиться, но потом прекращают попытки.

Оказалось, что таким образом действует не только кетамин, но и некоторые другие психоделики. А вот способствуют проявлению выученной беспомощности вещества, ассоциированные со стрессом, такие как глюкокортикоиды. На молекулярном уровне введение кетамина способствовало повышению уровня норэпинефрина, который влиял на радиальную астроглию и гиперактивировал ее, из-за чего в астроцитах повышался уровень кальция. Гиперактивация этих астроцитов затем способствовала к их десенситизации, из-за чего данио-рерио продолжали упорствовать в попытках плыть. Похожие процессы также происходили в мозге мышей.

Подробнее — на

PCR.NEWS.

9. Ранее считалось, что нижнее двухолмие среднего мозга отвечает только за обработку слуховых сигналов. Исследователи из Гарвардской медицинской школы (США) доказали, что этот участок мозга также ответственен за обработку тактильных сигналов посредством механорецепторов — телец Пачини. В эксперименте ученые помещали мышей на специальную платформу и стимулировали их конечности механическими вибрациями, затем отслеживая, какие участки мозга активируются в ответ на это. На низкочастотные вибрации реагировало вентральной постеролатеральное ядро таламуса, откуда сигнал передавался в соматосенсорную кору мозга, а на высокочастотные вибрации — нейроны нижнего двухолмия. Реакция при этом опосредована тельцами Пачини, так как при нокауте таких механорецепторов реакция отсутствовала. Те же нейроны активировались в ответ на стимуляцию мышей белым шумом, что показало, что нижнее двухолмие действительно ответственно и за обработку слуховой информации. Вместе с тем его нейроны наиболее интенсивно активировались, когда поступала комбинированная тактильно-слуховая информация, а не только отдельные стимулы.

10. Японские ученые разработали метод получения нижних мотонейронов для моделирования бокового амиотрофического склероза (БАС) из индуцированных плюрипотентных клеток (иПСК) человека. Процесс получения модельных нейронов при этом занимает всего две недели. Метод объединяет применение малых молекул и трансдукцию клеток транскрипционными факторами. Клетки обрабатывали SB431542 (ингибитор сигналинга TGF-β), CHIR9901 (ингибитор киназы гликогенсинтазы 3), дорсоморфином (ингибитор сигналинга BMP) в течение недели, чтобы получить эмбриональные тельца, а затем трансдуцировали вирусом Сендай, несущим транскрипционные факторы Lhx3, Ngn2 и Isl1. В результате в нижних моторных нейронах, полученных из иПСК пациентов с БАС, наблюдалась агрегация белка TDP-43, а выживаемость и морфологию нейронов оказалось более удобно изучать с помощью методов микроскопии и машинного обучения, направленных на анализ отдельных клеток.

Иммунология

11. Ученые из США

выяснили, что собственная РНК клетки может запускать механизмы антивирусной защиты врожденного иммунитета. В норме рецепторы семейства RLR передают информацию о нахождении в клетке вирусной РНК белкам-адапторам MAVS, которые находятся на митохондриях. Это приводит к образованию MAVS-сигналосом, которые способствуют активации транскрипционных факторов IRF3 и NF-κB и стимулируют выработку интерферона. Ученые заметили, что при обработке MAVS-сигналосомы РНКазами снижается фосфорилирование IRF3 и NF-κB и обнаружили, что MAVS может связываться с клеточной РНК. Это взаимодействие не опосредуется рецепторами RLR: при их нокауте MAVS все еще может связываться с РНК клетки. Более подробный анализ выявил, что с центральным доменом MAVS, который обладает неупорядоченной структурой, связываются более сотни клеточных мРНК, в том числе транскрипты IFIT2 и PMAIP2, транскрипция которых начинается в ответ на выработку интерферона. При этом связывание с MAVS происходит за счет 3'-нетранслируемых участков (UTR) мРНК.

Протеомный анализ с помощью масс-спектрометрии выявил ряд белков, взаимодействия которых с MAVS изменялись в зависимости от присутствия связанной с ним клеточной РНК. В некоторых случаях взаимодейстие новых белков с MAVS приводило к снижению противовирусного иммунитета в клетках.

12. Ученые из Восточно-китайского педагогического университета описали явление «

поведенческой лихорадки» у нильской тиляпии в ответ на бактериальную инфекцию. Рыб помещали в аквариумы, состоящие из трех камер, в каждой из которых поддерживалась разная температура: 28°C, 31°C, 34°C, — и позволяли свободно перемещаться между ними. Если рыб заражали бактериальным патогеном Edwardsiella piscicida, то в первые 5 дней инфекции рыбы предпочитали находиться при температуре 34°C. При этом в их мозге и селезенке повышалась экспрессия провоспалительных факторов TNF-α, IL-6, IL-1β, IL-8, способствующих развитию иммунного ответа. Это сопровождалось дифференцировкой Т-хелперов и ингибированием апоптоза Т-клеток за счет активации сигнального пути MAPK/ERK. Описанный механизм «поведенческой лихорадки» у холоднокровных животных — это аналог лихорадки у теплокровных, где повышенная температура тела способствует усилению иммунной реакции.

Подробнее — на

PCR.NEWS.

Онкология

13. Бельгийские ученые

предложили использовать нанотела против CD163 — макрофагального рецептора — для отслеживания числа инфильтрирующих опухоль макрофагов. Эти иммунные клетки могут создавать иммуносупрессивное микроокружение опухоли, способствующее возникновению резистентности к терапии. В эксперименте ученые вводили меченые радионуклидом анти-CD163 нанотела мышам с карциномой легких, которых лечили ингибиторами иммунных чекпоинтов (анти-PD-1 антителами), а потом оценивали распределение инфильтрирующих опухоль макрофагов с помощью ОФЭКТ/КТ или ПЭТ/КТ. Оказалось, что у животных, которые отвечали на иммунотерапию, сигнал был более гомогенным, а у тех, которые не давали ответа на лечение, макрофаги собирались на периферии опухоли. Таким образом, этот метод визуализации может использоваться как для прогноза того, поможет ли иммунотерапия, так и для отслеживания ответа на нее.

Нанотехнологии

14. Исследователи из Университета Пенсильвании (США) предложили новый способ доставки липидных наночастиц, содержащих мРНК, в центральную нервную систему. С помощью клик-химии они присоединили к липидным наночастицам пептиды, специфичные для клеток церебрального эндотелия (они участвуют в формировании гематоэнцефалического барьера) и нейронов, — RVG29, T7, AP2 и mApoE. Системное введение таких конъюгатов липидных наночастиц с пептидами мышам обеспечивало эффективную доставку мРНК в клетки мозга, при этом наночастицы меньше оседали в печени. Наилучший результат показал конъюгат липидных наночастиц с пептидом RVG29.

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0