Фрагментомика позволяет предсказать риск рака носоглотки по ДНК вируса Эпштейна—Барр

Циркулирующая опухолевая ДНК — один из маркеров, применимых для диагностики злокачественных опухолей. С похожей целью можно использовать циркулирующую ДНК онкогенных вирусов. Ученые из Гонконга показали, что анализ уровня ДНК вируса Эпштейна—Барр в плазме крови, а также профиля ее метилирования и паттерна фрагментации позволяет прогнозировать риск развития назофарингеальной карциномы — злокачественной опухоли, ассоциированной с этим вирусом.

Выявление циркулирующей опухолевой ДНК служит перспективным методом диагностики злокачественных новообразований. Также интерес представляет применение циркулирующей ДНК (цДНК) для скрининга, причем анализировать можно как мутационный профиль или профиль метилирования, так и паттерн фрагментации наряду с нуклеотидным составом на концах фрагментов. Последнее направление получило название фрагментомики.

Подходящей моделью, на которой можно проверить применимость цДНК для скрининга, является назофарингеальная карцинома (НФК). В эндемичных регионах многие случаи этого заболевания связаны с заражением вирусом Эпштейна—Барр (EBV). Ранее было показано, что обнаружение ДНК EBV в плазме крови методом ПЦР позволяет выявлять данное заболевание на ранних стадиях. Новая работа коллектива авторов из Китайского университета Гонконга и Гонконгского научного парка стала продолжением этого исследования.

В первой части исследования, проведенной с 2013 по 2016 годы, приняли участие 20 174 человека в возрасте от 40 до 62 лет. Лица, в крови которых методом ПЦР была обнаружена ДНК EBV, проходили повторное тестирование спустя 4 недели. Таким образом выделили три статуса инфицирования EBV: негативный, транзиторный положительный и устойчивый положительный. При этом результат скрининга расценивался как положительный только в последней группе, людей из которой направили на дополнительное обследование с целью выявления НФК — это позволило обнаружить 34 случая данной опухоли среди 309 положительных по результатам скрининга участников. Во вторую часть исследования включили тех, у кого по результатам первого скрининга НФК не была выявлена — 88,6% из них приняли участие в повторном обследовании спустя 4 года. Среди 16 924 EBV-отрицательных (по результатам первого скрининга) участников было выявлено 17 случаев НФК, среди 677 лиц с транзиторным положительным EBV-статусом — 3 случая, а среди 237 участников с устойчивым положительным EBV-статусом — 4 случая.

Ученые сосредоточились на поиске маркеров, позволяющих предсказать развитие НФК, в изначально собранных образцах плазмы крови людей с транзиторным и устойчивым положительным статусом инфицирования EBV. Было показано, что уровень ДНК EBV в плазме крови тех, у кого НФК была обнаружена в рамках второго обследования, был значительно выше, чем у остальных EBV-положительных участников исследования (p < 0,0001). При этом различия обнаруживались при использовании таргетного секвенирования, но не при оценке уровня вирусной ДНК с помощью ПЦР. Помимо этого, исследователи обнаружили, что в плазме крови тех, у кого НФК не была выявлена, ДНК EBV присутствовала в форме более коротких фрагментов. В изначальных образцах плазмы пациентов с НФК фрагменты вирусной ДНК были длиннее — около 160 пар оснований. Данный паттерн фрагментации получил название «мононуклеосомального» (также авторы обнаружили динуклеосомальный паттерн с фрагментами около 300 пар оснований, но он встречался реже). Различия связаны с происхождением циркулирующей вирусной ДНК: в клетках карциномы она присутствует в ядрах в виде эписом, где формирует комплексы с гистонами, мешающими расщеплению. В отсутствие неопластических клеток источником ДНК вируса в плазме служит процесс его репликации, при этом ДНК не формирует комплексов с белками и является более уязвимой для расщепления.

Также авторы проанализировали нуклеотидные последовательности на концах фрагментов циркулирующей ДНК EBV. В изначальных образцах плазмы EBV-положительных лиц, у которых впоследствии была диагностирована НФК, чаще встречались повторы TT, AT, GT, TC, CT, TG, AA и TA и реже — CC и GG, чем в образцах тех, у кого при втором обследовании опухоль не была обнаружена. Кроме того, вирусная ДНК в образцах людей с диагностированной НФК демонстрировала характерный профиль метилирования при оценке методом FRAGMA (fragmentomics-based methylation analysis — анализ метилирования, основанный на фрагментомике).

Авторы разработали модель, включающую в себя показатели уровня циркулирующей ДНК EBV, размеров фрагментов ДНК, концевых нуклеотидных последовательностей и профиля метилирования по FRAGMA. Согласно этой модели, относительный риск развития НФК при наличии опухоль-ассоциированных изменений в уровне вирусной ДНК и паттернах фрагментации и метилирования, составил 87,1 (по сравнению с людьми с изначально негативным результатом ПЦР-тестирования на EBV). При этом показатель относительного риска составляет 7,6, если для диагностики использовать только ПЦР-тест.

Ученые подчеркивают, что применение новой методики прогнозирования развития НФК поможет предсказать возникновение опухоли на несколько лет раньше и сократить количество выполняемых для диагностики этой опухоли магнитно-резонансных томографий и эндоскопических процедур. Однако требуются дальнейшие исследования для оценки финансовой эффективности такого подхода.

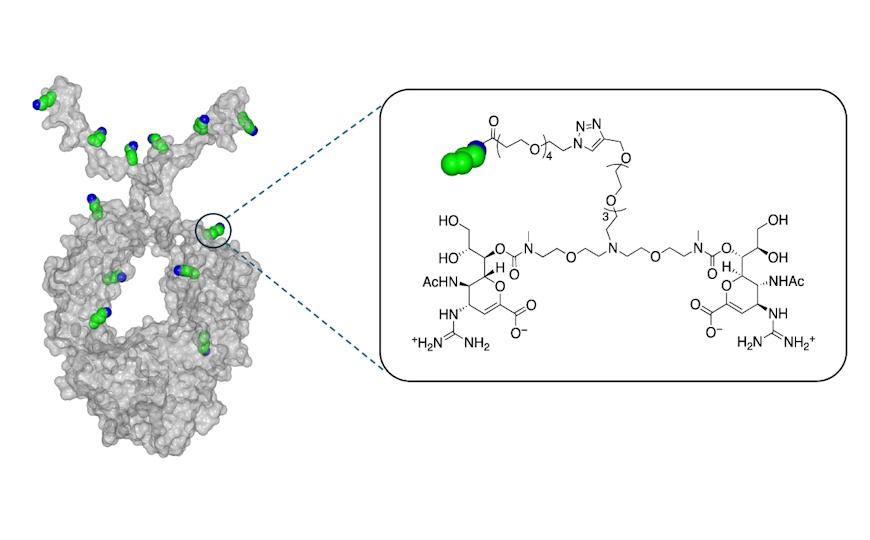

Новая вакцина против вируса Эпштейна-Барр содержит 20 эпитопов и гликопротеин

Источник

W.K. Jacky Lam, et al. Fragmentomics profiling and quantification of plasma Epstein-Barr virus DNA enhance prediction of future nasopharyngeal carcinoma. // Cancer Cell (2025). DOI: 10.1016/j.ccell.2025.02.002

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0