Нейроны экономят энергию, синтезируя часть белков в дендритах

Как и всем клеткам, нейронам важно поддерживать энергетический баланс, и в мозге эти ограничения энергии выражены особенно заметно. Немецкие ученые показали, что нейроны могут экономить энергию, синтезируя некоторые белки непосредственно в дендритах вместо того, чтобы транспортировать их из тела нейрона к «месту работы». При этом локализация синтеза определяется характеристиками самого белка и кодирующей его мРНК. Важным открытием стал уровень затрат на поддержание молекулярного баланса — он оказался сопоставим с расходами на электрическую активность нейронов.

Работа нейронов, как и всех остальных клеток, зависит от энергетических ограничений. Особенно ярко они выражены в мозге из-за его высоких потребностей — несмотря на относительно небольшой размер, он потребляет около 20% энергии организма. Немецкие ученые обнаружили, что особенно существенную «статью расходов» в нейронах составляют синтез и распад биомолекул, необходимых для нормального функционирования. Из-за этого пространственное распределение белков и мРНК определяется не только активностью нейронов или генетическими факторами, но и экономией энергии.

Пространственное распределение мРНК и белков в нейронах авторы описали с помощью набора динамических уравнений. Затем они рассчитали энергозатраты, необходимые для поддержания такого распределения с учетом скорости транскрипции, трансляции, деградации и транспорта молекул.

При составлении модели авторы предположили, что скорости соматической и дендритной трансляции одинаковы. Они также исходили из того, что для функционирования нейрона в синапсах важно поддерживать определенного количества белковых молекул каждого типа — в рамках модели каждый белок должен был заполнять 95% емкости дендритных шипиков. Затем ученые рассчитали энергозатраты (молекул АТФ в секунду), необходимые для поддержания распределения каждого белка. Затраты разделили на три категории: транскрипция, трансляция и активный транспорт, причем в каждой из категорий затраты сильно зависели от свойств конкретной молекулы (например, периода полужизни). Стоимость транскрипции составила 2,17 АТФ на нуклеотид, суммарная стоимость биосинтеза и деградации белка — 5 АТФ на аминокислоту. Все перечисленное вместе авторы обозначили как «стоимость трансляции». Транспортировка по дендриту одного груза — гранулы мРНК или белковой везикулы — должна затрачивать 125 АТФ в секунду с учетом моторного движения по микротрубочкам.

Хранение всех мРНК в теле нейрона означало бы, что вклад в энергозатраты будут вносить только транскрипция и трансляция. С другой стороны, транспорт мРНК в дендриты, хотя и увеличит расход энергии на транспорт самих мРНК, снизит затраты на синтез белков.

«Давайте теперь воплотим абстрактные расчеты в жизнь», — пишут исследователи, переходя к рассмотрению энергетического «бюждета» конкретной молекулы. Молекулы CaMKIIα — известного нейронального белка, важного для синаптической пластичности — содержат 478 аминокислот, их транскрипты состоят из примерно 4 900 нуклеотидов, а дендритный шипик содержит в среднем 32 336 молекул CaMKIIα. Активному транспорту он при этом не подвергается, перемещаясь в цитоплазме дендритов только путем диффузии. Период полужизни мРНК CaMKIIα составляет около 20 часов, самого белка — порядка 8 дней. С такими параметрами для данного белка будет энергетически выгоднее локальная трансляция, то есть доставка мРНК в дендриты — выигрыш составит приблизительно 55%. Такие расчеты согласуются с наблюдением, что мРНК CaMKIIα ассоциирована с моторными белками. Модель хорошо воспроизводила экспериментально установленное распределение мРНК и белка CaMKIIα в дендритах — рассчитанные уровни соответствовали профилю их распределения в нейронах гиппокампа крысы (данные взяты из литературных источников).

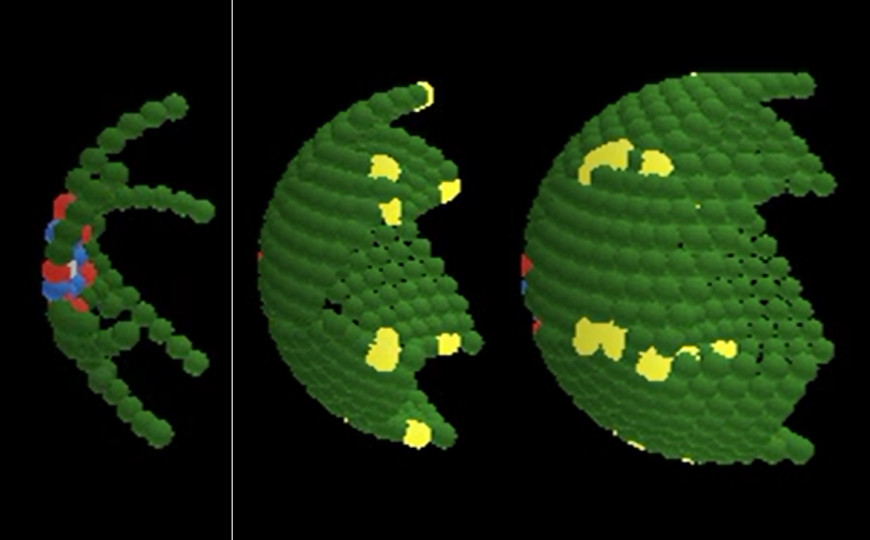

Затем ученые занялись поиском ключевых параметров, которые локализовали бы синтез конкретного белка в дендрите или в соме нейрона. Они проанализировали набор компьютерно сгенерированных белков, параметры которых входили случайные выборки (всего 37 или 2187 видов молекул). Расчеты проводились не только для отдельных белков, но и на уровне популяций белковых молекул. Модель предсказала, что мРНК с длинными некодирующими участками преимущественно локализованы в дендритах — интуитивно понятное обнаружение, если учесть, что белки, кодируемые более «дорогими» для синтеза транскриптами, выгоднее уберечь от деградации и для этого локализовать место синтеза. Напротив, белки с более высокими константами диффузии преимущественно транслируются в соме.

Исследователи были удивлены вычисленным уровнем энергозатрат — цифры оказались значительно выше, чем предполагалось ранее, и не уступали расходам нейронов на электрофизиологическую активность. Даже при исключении из расчета 5% самых энергозатратных видов белков расход составлял около 6,5 × 108 молекул АТФ/с для каждого вида.

Полученные результаты показали, что нейроны тратят на синтез и распад белков (а также кодирующих их мРНК) энергию, сопоставимую с затратами на электрическую активность. Такие затраты требуют стратегий энергосбережения и объясняют связь между синаптической пластичностью, зависящей от синтеза белка, и клеточным энергетическим метаболизмом.

Найден новый путь, регулирующий энергетический баланс и потребление пищи у млекопитающих

Слияние митохондрий обеспечивает синаптическую пластичность нейронов гиппокампа

Источник

Bergmann, C., et al. How energy determines spatial localisation and copy number of molecules in neurons. // Nat Commun 16, 1424 (2025). DOI: 10.1038/s41467-025-56640-0

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0