При трансдифференцировке клеток профиль метилирования ДНК не меняется

В журнале PNAS опубликована статья, посвященная эпигенетическим изменениям в клетках при их репрограммировании. Ее авторы показали, что трансдифференцировка — прямое перепрограммирование одних типов клеток в другие без стадии плюрипотентных стволовых клеток — почти не изменяет профиль метилирования ДНК, и это мешает измененным клеткам поддерживать новый фенотип при длительном культивировании.

Перепрограммирование дифференцированных клеток в другие клеточные типы находит все большее применение в исследованиях и биотехнологических разработках. К плюрипотентным клеткам млекопитающих, культивируемым in vitro, относятся эмбриональные стволовые клетки (ESC) и очень близкие по свойствам индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPSC). Последние получают эпигенетическим перепрограммированием различных типов соматических клеток с помощью факторов Яманаки. ESC и iPSC можно направленно дифференцировать в любой тип клеток взрослого организма.

Другой подход заключается в прямом перепрограммировании (трансдифференцировке) одних клеточных типов в другие, без стадии плюрипотентных клеток. Зачастую для этого достаточно экспрессии одного или нескольких мастер-транскрипционных факторов. Однако полученные таким путем клетки часто имеют неполный спектр функций естественного аналога, а их фенотип бывает неустойчив и поддерживается только в определенной среде. Ученые из Израиля и США проанализировали профиль метилирования ДНК при трансдифференцировке клеток. Оказалось, что он не сильно менялся относительно исходной клеточной линии, несмотря на то, что экспрессия генов и структура хроматина приближались к таковым для целевого типа клеток. Результаты работы опубликованы в PNAS.

Для анализа экспрессии генов авторы использовали секвенирование РНК, а для определения профиля метилирования ДНК — разновидность бисульфитного секвенирования (метод RRBS, который определяет метилирование CpG в составе 5’CCGG3’ сайтов, часто встречающихся в промоторных и энхансерных последовательностях).

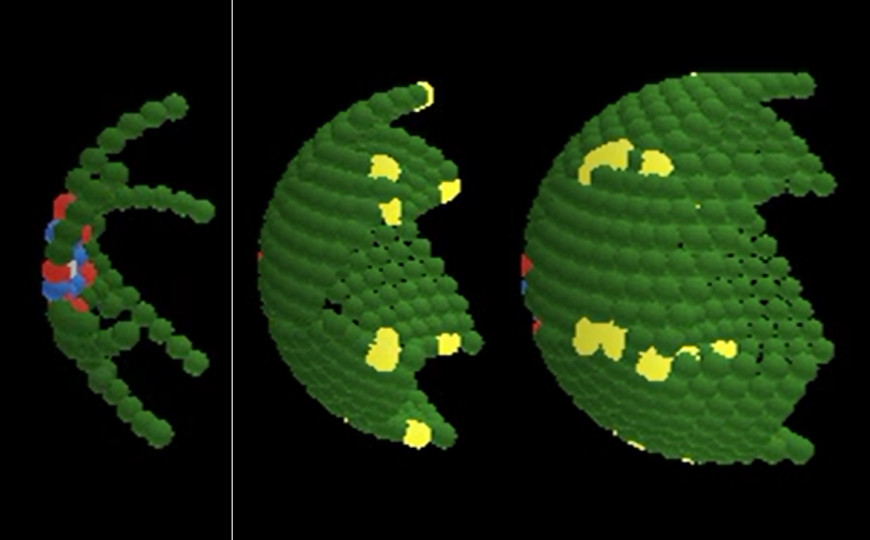

Для начала авторы напрямую перепрограммировали эмбриональные фибробласты мыши (MEF) в миобласты — клетки-предшественники миоцитов. Для этого в MEF экспрессировали ген MyoD под контролем доксициклин-индуцируемого промотора. В полученных «миоцитах» значительно изменился профиль экспрессии: около 70% генов, специфичных для мышечной ткани, стали экспрессироваться активнее, а примерно столько же фибробласт-специфичных генов, наоборот, снизили экспрессию. Однако профиль метилирования ДНК конвертированных клеток остался исходным: не было выявлено деметилирования районов, характерных для миобластов, или появления метилирования в областях, характерных для фибробластов.

Затем исследователи повторно проанализировали работу другого коллектива, который трансдифференцировал MEF в нейрональные предшественники (neuronal progenitor cell, NPC). Полногеномное бисульфитное секвенирование выявило изменения в метилировании промоторов, однако NPC-специфичные участки это не затронуло.

Часто прямое превращение клеток является физиологическим ответом на повреждения тканей. Авторы изучили происходящую in vivo трансдифференцировку гепатоцитов в холангиоцит-подобные желчные эпителиальные клетки (biliary epithelial cells, BEC). Уже было известно, что при превращении в BEC гепатоциты частично приобретают соответствующий паттерн экспрессии и конфигурацию хроматина. Исследователи индуцировали трансдифференцировку гепатоцитов у мышей, добавляя им в диету химический агент, повреждающий печень (DDC). Клетки отбирали проточной цитометрией по одновременной экспрессии маркеров гепатоцитов и желчных эпителиальных клеток. Профиль метилирования, несмотря на значительные изменения транскриптома и структуры хроматина, оставался близким к исходному. Это может объяснять нестабильность холангиоцитподобных клеток, которые появляются после травмы печени и снова становятся гепатоцитами после ее заживления.

В противовес трансдифференцировке, превращение соматических клеток в стволовые клетки трофобласта или плюрипотентные стволовые клетки приводит к практически полному эпигенетическому перепрограммированию: гипометилированные ассоциированные с энхансерами CpG-сайты соматических клеток снова метилируются, а сайты, метилированные в процессе дифференцировки деметилируются. Профили экспрессии и метилирования на 99% возвращается к характерным для ранних стадий развития.

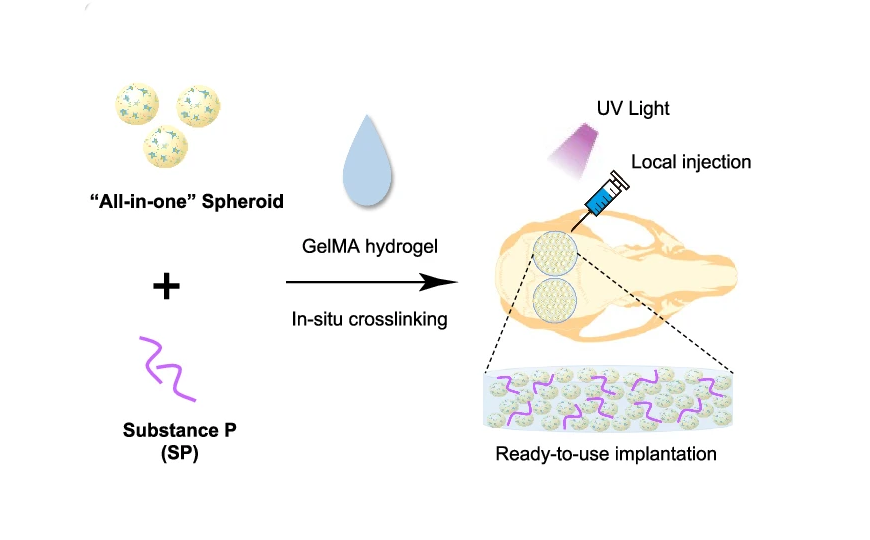

Авторы решили проверить, как изменится статус метилирования ДНК при непрямом, двухэтапном перепрограммировании клеток. Сначала MEF репрограммировали в iPSC. Для этого клетки трансдуцировали лентивирусным вектором, кодирующим гены факторов Яманаки. Затем полученные iPSC направленно дифференцировали в NPC. В отличие от предыдущих случаев, профиль метилирования полученных клеток демонстрировал выраженное сходство с профилем естественных NPC.

Данная работа показывает, что метилирование энхансерных областей, отвечающих за клеточную идентичность, не связано со структурой хроматина и экспрессией генов напрямую, а скорее обеспечивает вероятность и стабильность определенного клеточного фенотипа. Для изменения профиля метилирования данных областей требуется специальная молекулярная машинерия, имеющаяся только в некоторых типах стволовых клеток. Двухэтапное перепрограммирование клеток, заключающееся в возврате клеток к плюрипотентному состоянию с последующей направленной дифференцировкой, служит более надежным методом эпигенетического перепрограммирования.

Представленные данные имеют большое значение. Перепрограммированные клетки используются в таких перспективных направлениях как тканевая инженерия и заместительная клеточная терапия. Естественно, что для большинства целей использование клеток с устойчивым фенотипом будет предпочтительным.

Как «отформатировать» стволовой клетке эпигенетическую память?

Источник

Radwan A, et al. Transdifferentiation occurs without resetting development-specific DNA methylation, a key determinant of full-function cell identity. // PNAS (2024). DOI: 10.1073/pnas.2411352121

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0