Транспозоны играют роль альтернативных промоторов во время раннего эмбриогенеза млекопитающих

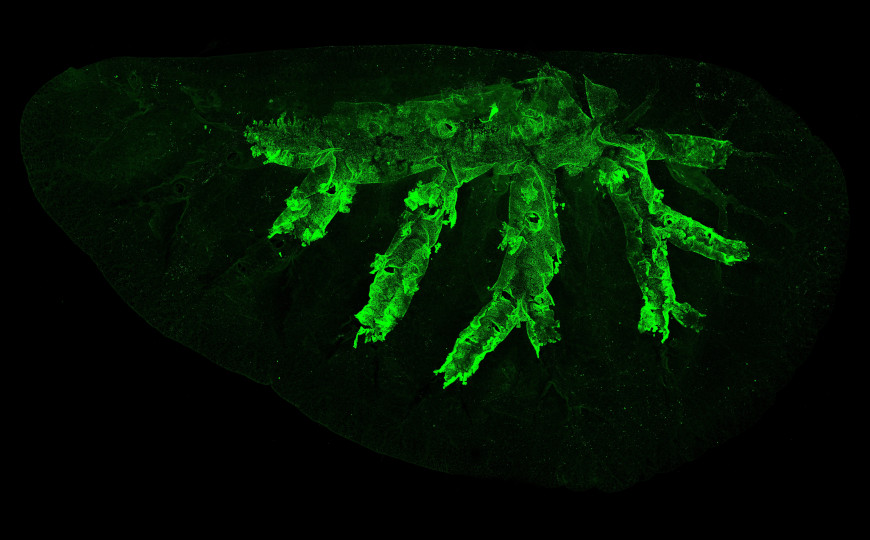

Исследование, опубликованное в журнале Cell, выявило ключевую роль транспозонов в регуляции генов на ранних стадиях развития млекопитающих. Ученые разработали метод анализа инициации транскрипции и с его помощью показали, что транспозоны запускают транскрипцию генов, действуя как альтернативные промоторы. Анализ эмбрионов пяти видов млекопитающих выявил активную транскрипцию как эволюционно древних, так и молодых транспозонов, демонстрирующих общие и видоспецифичные паттерны.

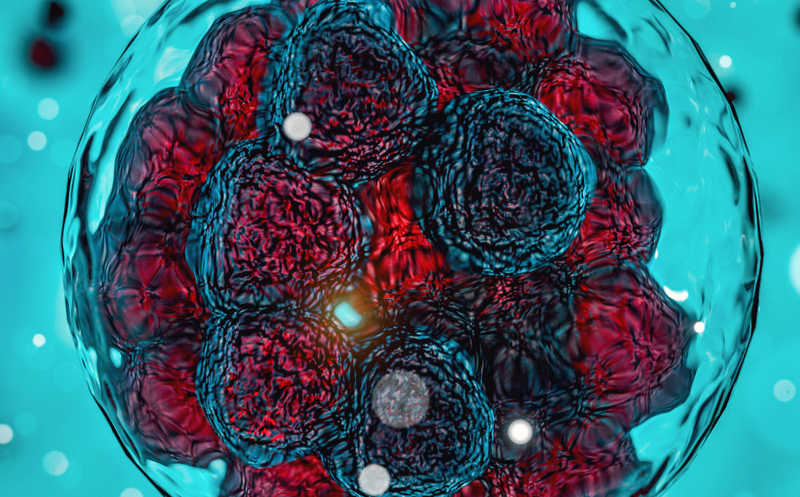

Более половины генома человека составляют мобильные генетические элементы — остатки древней вирусной ДНК, которые ранее считались «генетическим мусором». Однако исследования показывают, что эти элементы играют ключевую роль в регуляции генов на ранних стадиях эмбрионального развития, включая активацию эмбрионального генома (EGA). После оплодотворения транспозоны активируются, и клетки эмбриона в это время демонстрируют высокую пластичность. Несмотря на значительные достижения, молекулярные механизмы ее регуляции пока не до конца изучены. Работа международной группы ученых раскрыла важную роль транспозонов в раннем развитии млекопитающих.

Авторы работы задались целью изучить, как транспозоны влияют на экспрессию в процессе активации эмбрионального генома, когда эмбрион начинает использовать свои собственные гены вместо материнских транскриптов. Этот этап сопровождается репрограммированием хроматина и активацией факторов транскрипции. Ученые хотели понять, участвуют ли мобильные элементы в этих процессах у всех видов млекопитающих или их влияние ограничено определенными видами.

Ранее исследования на мышах показали, что транспозоны влияют на клеточную пластичность, но их универсальная роль для всех млекопитающих оставалась неясной. Для анализа авторы разработали метод Smart-seq+5′ — усовершенствованную версию технологии Smart-seq2. Новый метод позволяет с высокой точностью определять сайты начала транскрипции (TSS) и отличать транскрипцию, инициируемую внутри транспозонов, от транскрипции соседних генов.

Метод Smart-seq+5′ применили для анализа 332 эмбрионов на стадии преимплантации у пяти видов млекопитающих: мышей, свиней, коров, кроликов и макак-резусов. Эти виды выбрали из-за их эволюционного значения и хорошо изученных геномов. На основе полученных данных авторы создали атлас эмбрионов разных видов, раскрывающий механизмы активации транспозонов.

Анализ показал, что в процессе активации эмбрионального генома транспозоны, такие как LTR (длинные концевые повторы), LINE (длинные диспергированные повторы), SINE (короткие диспергированные повторы) и ДНК-транспозоны, активно транскрибируются, образуя химерные транскрипты. Среди выявленных паттернов экспрессии были как общие, так и видоспецифичные.

LTR играют важную роль во время EGA — в частности, консервативный элемент MLT1A0 активно экспрессируется у большинства видов, кроме мышей, где его функция была заменена видоспецифичными LTR. Как позднее установили авторы, MLT1A0 связан со стимуляцией экспрессии генов стволовых клеток. У свиней аналогичные последовательности проявляют максимальную активность во время EGA, а затем она резко снижается. В эмбрионах кроликов и коров MLT1A0 также активно экспрессируется во время EGA, совпадая с его присутствием в ооцитах.

LINE L1 демонстрирует схожую динамику экспрессии во всех видах, увеличивая активность во время и после EGA. SINE, напротив, чаще проявляют видоспецифичные особенности. Например, у мышей наблюдаются SINE, связанные с тРНК, а у макак преобладают Alu-повторы. SINE часто инициируют транскрипцию генов на более коротких расстояниях по сравнению с LTR. У кроликов LINE и SINE демонстрируют уникальные паттерны экспрессии, в то время как у свиней SINE экспрессируются исключительно на стадии EGA.

Исследователи обнаружили, что даже ДНК-транспозоны, ранее считавшиеся неактивными, транскрибируются на всех стадиях эмбрионального развития. Например, MER5A проявляет схожие профили TSS у разных видов. Некоторые транспозоны служат альтернативными промоторами, инициируя транскрипцию генов и приводя к формированию более 19 600 химерных транскриптов.

Эволюционная история транспозонов оказывает значительное влияние на их экспрессию. У видов с преобладанием молодых транспозонов (например, у мышей) транскрипция этих элементов более видоспецифична, в то время как у кроликов активируются древние транспозоны, характерные для эутерий. У коров наблюдается преобладание видоспецифичных SINE, а у свиней — активная экспрессия LTR и MER5A. Кроме того, транспозоны, такие как MT2C и MT2_Mm, играют роль в специфичной для мышей регуляции раннего развития, в частности, контролируют доступность хроматина.

Транскрипционная активность транспозонов регулируется факторами, такими как OTX2 и ZKSCAN5, чьи мотивы содержатся в последовательностях транспозонов. Метод Smart-seq+5′ позволил выявить четкое разделение стадий до и после EGA, а также подтвердить активную роль транспозонов в инициации транскрипции. Несмотря на видоспецифичность отдельных элементов, динамика экспрессии LTR и LINE во время EGA остается консервативной для млекопитающих.

В целом, результаты исследования подтвердили ключевую роль транспозонов в раннем развитии млекопитающих, выявив как общие, так и видоспецифичные механизмы регуляции транскрипции транспозонов. Это открытие информативно для изучения регуляторного ландшафта транскрипции в процессе преимплантационного развития и разработки методов лечения заболеваний, связанных с транскрипционной активностью. Кроме того, в ходе работы получен ценный набор данных. Раннее развитие эмбриона — это очень динамичный процесс, но большинство исследований, как правило, сосредоточены на одном виде, как правило, мыши или человеке. Здесь же авторы применили эволюционный подход, тем самым выявив универсальные для всех млекопитающих регуляторные пути.

Ретробиом голого землекопа утратил активность миллионы лет назад

Источник

Oomen, M. E et al. An atlas of transcription initiation reveals regulatory principles of gene and transposable element expression in early mammalian development. // Cell (2025), published online 20 January 2025. DOI: 10.1016/j.cell.2024.12.013

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0