Муравьи-грибоводы и другие новости недели

Опухоль-ассоциированные астроциты, особенности эндосимбиоза бактерий и грибков, клеточная терапия для залечивания отверстий в сетчатке, полный коннектом мозга дрозофилы и многое другое — в воскресном обзоре.

Биология развития

1. Ученые из Болгарии и США проанализировали, как сигнальный путь Wnt, регулирующий эмбриогенез, участвует в дифференцировке клеток-предшественник нефрона (NPC). В экспериментах ученые использовали первичную культуру мышиных NPC. Особое внимание они уделяли бета-катенину — транскрипционному коактиватору, который запускает канонический путь Wnt. Используя CHIR — ингибитор GSK3β (киназа 3-бета гликогенсинтазы), которая способствует разрушению бета-катенина — исследователи оценили дозозависимые эффекты бета-катенина на программы дифференцировки и пролиферации в NPC. При низкой дозе CHIR активировалась пролиферация NPC, но не их самообновление, причем бета-катенин был необходим для пролиферации клеток. Отсутствие бета-катенина никак не влияло на сохранение «идентичности» NPC, но этот фактор был нужен для их дальнейшей дифференцировки.

При высоких дозах CHIR, в свою очередь, запускался нефрогенез. Этому эффекту авторы посвятили отдельную статью. Они показали, что каноническая активация пути Wnt способствует мезенхимально-эпителиальному переходу NPC и их объединению в ранние почечные структуры. Этот процесс зависит от бета-катенина, кальция и кадгеринов, в частности CDH2, CDH3, CDH4 и CDH11. Если путь Wnt ответственен за дифференцировку NPC, то кадгерины важны для их агрегации в почечные структуры.

Клеточная терапия

2. При макулярной дегенерации в сетчатке могут образовываться отверстия, ухудшающие зрение. Обычно их лечат хирургическим путем, но в 10% случаев случаются рецидивы, и тогда делают трансплантацию сетчатки, которая, однако, зрение не улучшает. Японские ученые предложили залечивать такие отверстия пересадкой органоидов сетчатки, полученных из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (иПСК). Они провели операцию на глазах японской макаки, которой закрыли отверстие в сетчатке с помощью органоида из иПСК. Через четыре месяца после операции у макаки начался иммунный ответ на подсаженный органоид в виде эдемы сетчатки, что удалось купировать с помощью стероидов. В итоге органоид прижился, в нем появились фоторецепторы — палочки и колбочки, зрение у животного улучшилось, но пока ученые не смогли подтвердить, образуются ли синаптические соединения между подсаженным органоидом и клетками самой макаки.

Нейробиология и медицинская генетика

3. Болезнь Гентингтона, спиноцеребеллярная атаксия, синдром ломкой Х-хромосомы — это примеры неврологических расстройств, которые связаны с расширением повторов в кодирующих или некодирующих участках генов. Сейчас считается, что такая группа расстройств встречается у одного человека на 3000. Однако британские ученые показали, что распространенность расстройств, связанных с экспансией повторов, недооценена. Они проанализировали полные геномы 82 176 человек из разных популяций, и оказалось, что частота аллелей, связанных с этими болезнями, — 1 на 283 человек. Это значит, что расстройства, связанные с экспансией повторов, могут на самом деле встречаться в 2–3 раза чаще, чем считается сейчас (не у каждого носителя аллеля есть фенотипическое проявление заболевания). Некоторые из этих болезней специфичны для конкретных популяций, например, гентингтонподобное заболевание 2 типа чаще встречается у людей африканского происхождения, но большая часть характерна для широких групп населения.

Коннектомика

4. Консорциум FlyWire получил полный коннектом мозга дрозофилы, включающий 139 255 нейронов и 54,5 миллионов синапсов; о нем рассказывают две статьи в Nature. Это первый настолько крупный коннектом: ранее были получены частичный коннектом мозга дрозофилы (25 тысяч нейронов), коннектом личинки дрозофилы (3 тысячи нейронов) и коннектом червя C. elegans (302 нейрона). Чтобы собрать этот коннектом, ученые получили множество электронных микрофотографий мозга дрозофилы, а затем использовали машинное зрение, чтобы обозначить на них отдельные нейроны. В коррекции ошибок, допущенных компьютером, принимало участие множество исследователей и добровольцев: вместе они проделали работу, которая заняла бы у одного человека 33 года. Затем ученые использовали ИИ для обнаружения синапсов и предсказания, являются ли они возбуждающими или тормозящими. Помимо этого, каждому нейрону присвоили набор ярлыков о морфологии и происхождении, в результате получили 8 400 типов нейронов. В будущем ученым предстоит включить в коннектом электрические взаимодействия между нейронами и обмен сигналами между ними без участия синапсов. Коннектом представляет собой только одну точку времени и получен из одной-единственной мушки.

Все данные, касающиеся коннектома мозга дрозофилы, находятся в общем доступе на сайте flywire.ai. С 2020 года, когда участвующим в исследовании лабораториям стали доступны предварительные данные, коннектом так или иначе уже использовали в более чем 50 публикациях. Теперь вместе со статьями про сам полный коннектом в Nature опубликовали еще несколько исследований. Например, в одном из них изучали, какие нейронные сети задействованы в остановке движения дрозофил в зависимости от контекста, а в другом разработали вычислительную модель, показывающую, какие процессы в мозге дрозофилы отвечают за восприятие вкуса.

Эпигенетика

5. После тяжелых инфекций, например, пневмонии, сепсиса или туберкулеза, у людей сильно снижается иммунитет и повышается смертность, даже если лечение было успешным. В экспериментах на моноцитах, в которых воспаление вызывали липополисахаридом либо Mycobacterium tuberculosis, международный коллектив ученых показал, что причина снижения иммунитета кроется в гиперметилировании генов, отвечающих за иммунный ответ. Этот эпигенетический механизм зависит от активации цикла трикарбоновых кислот (ЦТК): ингибиторы метаболизма, такие как рапамицин, эверолимус и метформин, или ингибиторы ЦТК снижают гиперметилирование ДНК и восстанавливают иммунную реактивность, а экзогенное введение отдельных метаболитов ЦТК, напротив, способствуют гиперметилированию. У пациентов, которым лечили туберкулез антибиотиками и эверолимусом, также снижалось гиперметилирование ДНК.

6. Исследователи из США и Великобритании разработали эпигенетические часы CheekAge — модель машинного обучения, которая по метилому клеток буккального эпителия (клеток с внутренней стороны щеки) может предсказать эпигенетический возраст человека. В новой работе авторы показали, что модель может использовать данные, полученные и из других образцов: например, из крови. Они проанализировали метиломы клеток крови 1513 людей, которые родились в 1921 и 1936 годах, и помимо эпигенетических возрастов смогли предсказать риски их смерти. Часы CheekAge оказались такими же точными, как другие часы PhenoAge, которые разработаны специально для анализа метилома клеток крови. Подробнее — на PCR.NEWS.

Онкология

7. Эффективность иммунотерапии для лечения метастазов в мозге варьируется в пределах от нуля до 60%. Международный коллектив ученых, возглавляемый экспертами Испанского национального центра исследования рака, связал этот факт с астроцитами. Астроциты, находящиеся в микроокружении раковых клеток в мозге, начинают вырабатывать ингибитор металлопротеиназ TIMP1 за счет активации транскрипционного фактора STAT3, что приводит к подавлению иммунного ответа. Присутствие TIMP1 в жидкостных биопсиях даже может быть биомаркером наличия иммуносупрессивных астроцитов. Для повышения эффективности блокаторов иммунных чекпоинтов — анти-PD1 и анти-CTLA4 антител — ученые предложили использовал силибинин — ингибитор STAT3.

8. Ученые из Онкологического центра и исследовательского института Моффита (США) проанализировали разнообразие γδТ-клеток в образцах опухолей — эти иммунные клетки участвуют как во врожденном, так и в приобретенном иммунном ответе. Из данных секвенирования РНК более чем 11 тысяч образцов, включающих 33 типа рака, выделили данные о TCR рецепторах γδТ-клеток и показали, что данные по их экспрессии имеют прогностическое значение: по ним можно предсказывать выживаемость пациентов и ответ на иммунотерапию.

Нанотехнологии

9. Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработали полимерные мицеллы, содержащие глюкагон — пептидный гормон, стимулирующий высвобождение глюкозы печенью. Глюкагон в нормальных условиях находится внутри мицелл, а при гипогликемии они разрушаются, выпуская гормон. В экспериментах in vitro глюкагон, доставляемый таким образом, оказался в пять раз активнее обычного. Мицеллы также проверили на мышах: они выпускали глюкагон только в условиях опасного снижения уровня глюкозы в крови, были нетоксичными и не накапливались в органах животных.

10. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) создали наностолбики, которые могут проникать в ядро клетки через ядерную мембрану, при этом не повреждая клеточную мембрану. Это доказали с использованием флуоресцентно меченного белка Ku-80, который в норме находится в ядре. Когда клетки разных типов (U2OS, HeLa, HEK-293 и т. д.) наносили на подложку, покрытую вертикальными наностолбиками, белок Ku-80 попадал из ядра в цитоплазму, но не детектировался за пределами клетки. Отверстия в ядерной мембране, через которые наностолбики проникают в ядро, залечивались в пределах 1,5 ч.

11. В Пенсильванском университете (США) предложили встраивать в состав ионизованных липидов, образующих липидные наночастицы, силоксаны — органические соединения, содержащие группы Si-O-Si. С помощью силоксановых липидных наночастиц можно доставлять мРНК в печень, легкие и селезенку. Эффективность частиц продемонстрировали, добившись нокаута в печени мышей дикого типа и в легких мышей с карциномой легких. Авторы также доставили в силоксановых наночастицах ангиогенные факторы в легкие мышей, поврежденные вирусной инфекцией. В целом силоксановые наночастицы в шесть раз эффективнее доставляли мРНК по сравнению с другими липидными наночастицами.

Бактерии, грибки и водоросли

12. Ученые из Швейцарской высшей технической школе Цюриха исследовали ранние стадии эндосимбиоза на примере грибка Rhizopus microsporus. В грибок подсаживали бактерии — кишечную палочку либо Mycetohabitans rhizoxinica, естественного эндосимбионта этого грибка. В случае с кишечной палочкой бактерия не передалась потомству грибка, потому что он защитился от нее, отделившись перегородками. M. rhizoxinica же успешно передавалась потомству, попадая в споры грибка. Сначала потомство с эндосимбионтом росло медленно, но постепенно грибок адаптировался к новому «жильцу», в том числе за счет накопления новых мутаций. M. rhizoxinica также менялась в ходе эндосимбиоза: так, бактерия получила способность синтезировать ризоксин и другие вещества, которые вырабатываются грибком, что указывает на передачу метаболических функций.

13. Пиреноиды — это специализированные компартменты внутри хлоропластов, в которых находится фермент рубиско, необходимый для фиксации CO2. Международный коллектив ученых выяснил, что пиреноиды у диатомовых водорослей, таких как Phaeodactylum tricornutum и Thalassiosira pseudonana, находятся в белковой оболочке, которую назвали PyShell. С помощью криоэлектронной томографии и криоэлектронной микроскопии ученые установили структуру этой белковой оболочки. Они также показали, что в клетках водорослей с нокаутом по белкам PyShell никакой оболочки пиреноидов не образуется, при этом меняется морфология этих компартментов, а у клеток повышается потребность в CO2, но снижается эффективность фотосинтеза и скорость роста.

В дополнительной статье ученые представили карту взаимодействия белков, составляющих оболочку пиреноидов. Всего они обозначили 10 белков, функции которых ранее не были известны. Исследователи выяснили, что пиреноиды диатомей по архитектуре похожи на карбоксисомы прокариот, хотя сами белки оболочки пиреноидов не являются консервативными.

Филогенетика и эволюция

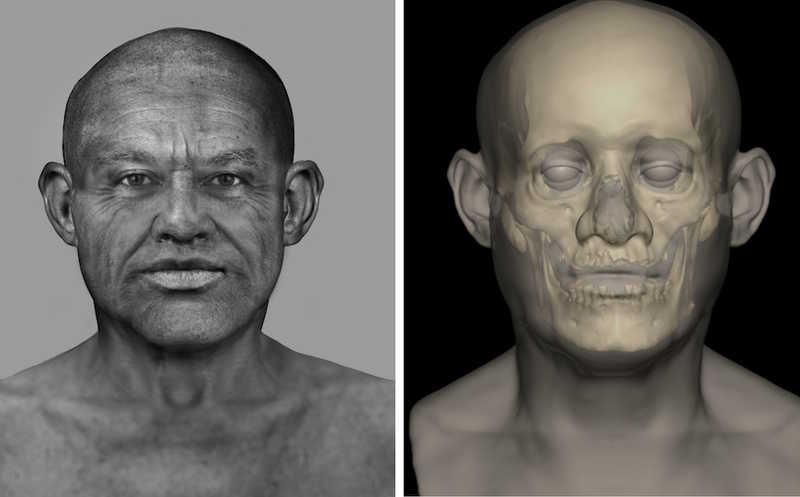

14. Ученые из Смитсоновского института (США) описали эволюционную связь между грибами и муравьями, которые их культивируют. Они построили филогенетические деревья для 475 видов грибов (из которых 288 культивируются муравьями) и для 276 видов муравьев (из которых 208 культивируют грибы). В результате сделали вывод, что муравьи начали выращивать грибы еще 66 млн лет назад — после того, как в конце мелового периода упавший астероид спровоцировал вымирание почти половины видов растений на Земле. Тогда же начали активно развиваться грибы, питающиеся останками растений, и грибы стали источником пищи для насекомых.

Более тесная связь между муравьями и грибами появилась около 27 млн лет назад, когда развилась «высокая» агрикультура муравьев. В этот период климат стал прохладнее, начали появляться засушливые местности. Например, в Южной Америке помимо влажных тропических лесов появились луга и саванны. Перенесенные муравьями грибы попали из лесов в засушливые местности и оказались изолированными от своих диких популяций. В итоге они стали полностью зависеть от муравьев, которые срезали фрагменты листьев и приносили их для подкармливания грибов. Такая агрикультура муравьев-листорезов существует и сейчас.

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0