Препарат от мигрени для лечения рака и другие новости недели

Влияние факторов окружающей среды и генетики на старение, кооперация раковых клеток для добычи питательных веществ, нейроны-«оптимисты» и «пессимисты», витамин Е для предотвращения пищевой аллергии и многое другое — в воскресном обзоре.

Онкология

1. Фармакологическое ингибирование MDM2 — регулятора деградации р53 — может быть перспективным подходом для лечения глиобластом с геном TP53

дикого типа. При этом реактивируется p53-сигнализация, вызывая гибель раковых клеток. Ранее в лабораторных экспериментах ученые подтвердили, что ингибитор MDM2 навтемадлин эффективно уничтожает клетки глиобластомы с TP53

дикого типа. А на этой неделе в Science Translational Medicine

опубликовали

результаты клинического испытания навтемадлина на пациентах с рецидивирующей глиобластомой.

Участники (21 человек) принимали по 120 или 240 мг навтемадлина в течение двух дней до резекции опухоли и после операции до прогрессирования или чрезмерной токсичности. При обеих режимах дозирования достигалась эффективная концентрация навтемадлина, и сигнальный путь p53 активировался. Однако медиана беспрогрессивной выживаемости составила всего 3,1 месяца. Вырастив из образцов опухолей пациентов нейросферы, ученые установили, что действие навтемадлина можно усилить темозоломидом. Такая комбинация увеличивает скорость апоптоза, сохраняя нормальные клетки костного мозга.

2. Раковые клетки объединяются для совместной добычи питательных веществ. К такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной в Nature. Ученые культивировали несколько линий раковых клеток, постепенно снижая уровень нутриентов в среде. Для отслеживания скорости роста клеточных популяций использовали автоматизированный микроскоп, который в реальном времени проводил анализ изображений. Более многочисленные популяции клеток легче справлялись с дефицитом аминокислот, чем малочисленные. Исследуя культуры клеток рака кожи, молочной железы и легких, ученые установили, что основной источник аминокислот для опухоли — это внеклеточные олигопептиды. Некоторые раковые клетки синтезируют аминопептидазы для их расщепления, а полученные аминокислоты используются всеми клетками опухоли. Ключевой фермент в этом процессе — карнозиндипептидаза 2 (CNDP2). Когда ее ингибировали, раковые клетки не могли получать аминокислоты и погибали. Нокаут CNDP2 у мышей замедлял рост опухолей, и это воздействие усилила диета со сниженным количеством белка. Для человека эффективным вариантом может быть сочетание диеты и ингибитора аминопептидаз бестатина.

Подробнее — на

PCR.NEWS

3. Ученые из США сообщили о взаимодействии клеток рака желудка и сенсорных нейронов периферических нервов. Они обнаружили, что раковые клетки выделяют фактор роста нервов (NGF), способствуя проникновению нейронов внутрь опухоли. Взаимодействие нейронов и раковых клеток сопровождается выделением кальцитонин-ген родственного пептида (CGRP) и электрической активностью. Хемогенетическая активация сенсорных нейронов индуцировала высвобождение кальция в цитоплазму раковых клеток, способствуя росту опухоли и метастазированию. Ингибиторы CGRP, которые сейчас применяются для лечения мигрени, в опытах на мышах с раком желудка увеличивали выживаемость и сдерживали рост опухоли.

Нейробиология

4. Ученые из Гарварда выяснили, как мозг принимает решения, основываясь на возможном вознаграждении. Исследователи научили мышей ассоциировать различные запахи с вознаграждениями разной величины. Затем они предлагали мышам запахи и наблюдали за их лижущим поведением (мыши облизываются активнее в ожидании лучшего вознаграждения), регистрируя нейронную активность зондами в вентральном стриатуме. Двухфотонная кальциевая визуализация и оптогенетика выявили два основных типа нейронов — D1 и D2. Один из них активируется, когда мышь ожидает лучшее вознаграждение, а другой — когда худшее. В комментарии для пресс-релиза авторы статьи сравнивают такую систему с тем, как если бы в нашем мозге жил оптимист и пессимист. Если намеренно выключить «оптимистичные» нейроны, то мышь ожидает менее привлекательное вознаграждение; обратное происходит при подавлении «пессимистичных» нейронов. Авторы отмечают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить полученные результаты на человеке, но уже сейчас можно предполагать, почему люди с депрессией и зависимостями могут испытывать трудности в оценке потенциальной пользы и риска.

Молекулярные разработки

5. Ученые из Женевского университета (Швейцария)

разработали инструмент, который контролирует место активации молекулы с помощью простого импульса света длительностью всего несколько секунд. Они модифицировали молекулу BI2536 — ингибитор митотической киназы PLK1, — добавив к ней два фоточувствительных элемента. Один из них предотвращал взаимодействие BI2536 с Plk1, другой играл роль якоря для BI2536 в клетке. При воздействии света оба компонента отщеплялись, и BI2536 ингибировал процессы деления клеток именно в том месте, куда были направлены световые импульсы. По мнению авторов, такую систему можно адаптировать к множеству терапевтических молекул, чтобы активировать их именно там, где это необходимо, и снизить риск нежелательных реакций.

6. Кольцевая мРНК имеет больший терапевтический потенциал, чем линейная мРНК, за счет устойчивости. Однако существенным недостатком кольцевой мРНК считается ее ограниченная способность к трансляции. Коллектив ученых из Японии разработал две молекулярные конструкции, которые значительно усиливают трансляцию кольцевой мРНК, обеспечивая кэп-зависимую инициацию. В первом случае к кольцевой мРНК «пришили» кэп через разветвленную структуру, а во втором кэп присоединили путем гибридизации с олигонуклеотидом. Первый вариант помог синтезировать в 200 раз больше белка, чем обычная кольцевая мРНК, а второй — в 50 раз. Авторы считают, что эта технология упростит использование кольцевых мРНК в терапии различных заболеваний.

Бариатрические операции

7. Ученые из Швейцарии задались вопросом: как отличаются долгосрочные результаты лапароскопической продольной резекции желудка от гастрошунтирования у бариатрических пациентов? В 2018 году были опубликованы результаты пятилетних наблюдений, и тогда существенной разницы в исследуемых показателях не обнаружили. В новом исследовании сравнение провели

через 10 лет после операции.

В анализ включили 217 пациентов (107 прошедших резекцию и 110 — гастрошунтирование). Средний возраст составил 42,5 лет, стартовый ИМТ — 43,9, доля женщин — 71,9%. Полные данные за 10 лет наблюдений были доступны для 65,4% пациентов.

После продольной резекции встречался более высокий процент конверсий (повторная операция, в том числе с переходом на гастрошунтирование) из-за недостаточного снижения веса или рефлюкса по сравнению с гастрошунтированием. К тому же у пациентов после резекции чаще встречался новоприобретенный гастроэзофагеальный рефлюкс. У пациентов, прошедших гастрошунтирование, лучше снижался избыточный ИМТ (изменения оценивали в процентах), чем после продольной резекции. Однако средняя процентная потеря веса между группами значительно не различалась.

Генная терапия

8. Одна из разновидностей амавроза Лебера — наследственной дистрофии сетчатки — вызывается нарушением функции гена AIPL1. Она приводит к тяжелой и быстро прогрессирующей потере зрения вскоре после рождения. Ученые из Великобритании разработали рекомбинантный аденоассоциированный вектор, несущий кодирующую последовательность AIPL1, и субретинально

ввели его четырем детям в возрасте от 1 года до 2,8 лет. До лечения дети могли видеть лишь свет. Через 3,5 года после операции зрение значительно улучшилось, что подтвердило усиление активности зрительной коры. Для безопасности инъекция была поставлена только в один глаз, поэтому зрение во втором году постепенно полностью пропало. Одна из матерей в комментарии для прессы

поделилась, что ее сын уже через шесть месяцев смог узнавать свои любимые машины с расстояния нескольких метров. Для наибольшей эффективности лечения, отмечают авторы, вмешательство нужно проводить как можно раньше.

Подробнее — на PCR.NEWS

9. Аритмия часто возникает из-за снижения сердечного натриевого тока и замедления проведения электрического импульса через сердце. Решением проблемы может стать генная терапия, направленная на увеличение тока натрия. Однако гены, задействованные в транспортировке натрия, слишком велики для вирусных векторов. Ученые из Нидерландов и США нашли естественный кардиоспецифичный короткий транскрипт гена SCN10A, участвующего в создании натриевых каналов. Он оказался достаточно мал, чтобы уместиться в аденоассоциированный вектор. Такой вектор протестировали на мышах и в культуре кардиомиоцитов человека. Оверэкспрессия короткого SCN10A увеличивала натриевый ток и восстановила нормальную проводимость у мутантных мышей.

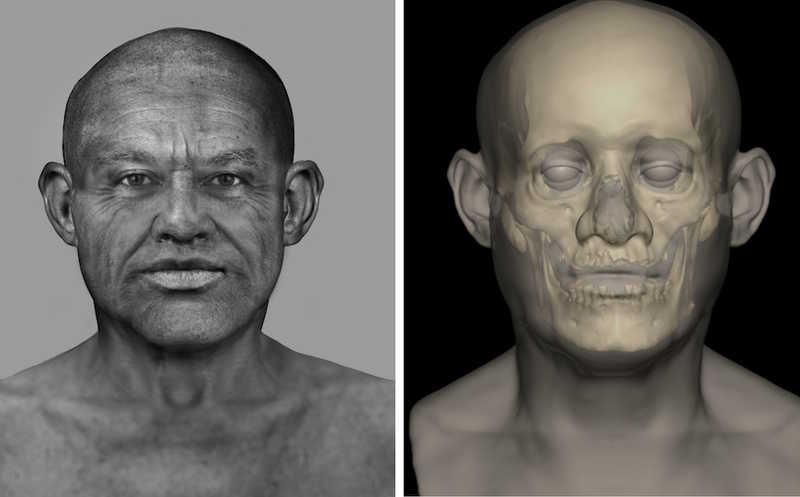

Биологическое старение

10. Команда ученых из Европы проанализировала влияние факторов окружающей среды — экспосома — и генетики на биологическое старение человека. Сначала они провели анализ смертности от всех причин (в анализ включили 492 567 человек), а затем оценили ассоциации между экспосомом или генетикой и протеомными возрастными часами (по данным 45 441 людей). Установили следующее:

-

Экспосом объясняет около 19% вариабельности причин смерти, в то время как полигенные показатели для 22 основных заболеваний объяснили менее 2% смертей.

-

Полигенный риск чаще, чем окружающая среда, объясняет деменцию, рак молочной железы, простаты и колоректальный рак. Факторы окружающей среды больше ответственны за болезни легких, сердца и печени.

-

Из 25 независимых негенетических факторов, связанных с преждевременной смертностью и возрастными заболеваниями, наиболее выделяются курение, социально-экономический статус, физическая активность и условия жизни.

-

Масса тела в 10 лет и курение матери на сроках, близких к родам, ассоциировано с протеомным старением во взрослом возрасте и повышенным риском преждевременной смерти.

Авторы статьи заключили, что действия, направленные на изменение окружающей среды, вероятно, могут быть важнее для снижения числа возрастных заболеваний и преждевременной смертности.

Кардиология

11. Исследование, опубликованное в Nature Genetics, показало, что полигенная оценка риска может не только выявлять людей, подверженных риску развития гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП), но и

предсказывать, у кого именно заболевание проявится в особенно тяжелой форме. Дополнительно в ходе анализа данных более 100 тысяч пациентов ученые обнаружили, что полигенная оценка риска полезна для выявления опасности развития ГКМП у родственников уже больных людей. Таким образом, полигенная оценка риска ГКМП может выявить пациентов, которым требуется наибольшее внимание и ранняя терапия.

12. Ученые из США провели экзомное секвенирование триад «мать-отец-ребенок», чтобы установить причину развития врожденных пороков сердца (ВПС). Они выявили

10 пар генов, которые, вероятно, лежат в основе развития ВПС. Дополнительное секвенирование РНК показало, что эти гены активно экспрессируются в развивающемся эмбриональном сердце. Авторы подчеркивают, что исследование дигенных взаимодействий может улучшить диагностику и оценку рисков при генетическом консультировании.

13. Диетические низкокалорийные продукты и продукты «без сахара» часто содержат искусственные подсластители, например, аспартам. О вреде аспартама для сердечно-сосудистой системы писали много, а в 2023 году ВОЗ признала «возможно канцерогенным веществом». Однако все еще было неизвестно, как именно сахарозаменители повышают риск ССЗ. Ученые из Китая на протяжении 12 недель

поили мышей раствором с 0,15% аспартамом. По окончании опыта они обнаружили, что в артериях мышей образовались крупные жировые бляшки и повысился общий уровень воспаления. В мышиной модели атеросклероза аспартам усугублял его проявления (бляшки были крупнее, а уровень воспаления выше, чем у мышей той же линии, не получавших подсластитель). Потребление аспартама повышало секрецию инсулина через парасимпатическую активацию. Данные подтвердились на макаках-крабоедах, у которых аспартам стимулировал продукцию инсулина и снижал уровень глюкозы в крови. За активацию воспаления в эндотелиальных клетках при стимуляции инсулином отвечал хемокин CX3CL1, и это способствовало росту атеросклеротических бляшек в артериях.

Подробнее — на PCR.NEWS

Пищевая аллергия

14. Пищевые аллергии встречаются все чаще. По литературным сведениям, аллергия на арахис ассоциируется с потерей функции генов кожного барьера. Ученые из США попытались

предотвратить развитие аллергии на арахис у мышат, полученных от самцов с мутациями в белках кожного барьера, вызывающих экзему, и самок дикого типа. Во время беременности и выкармливания детенышей самок держали на диете с добавлением α-токоферола (витамин Е). Начиная с третьего дня после рождения гетерозиготных мышат сенсибилизировали в течение 2,5 недель путем нанесения на кожу экстракта арахиса или аллергена спорообразующего грибка Alternaria alternata. Далее аллерген вводили перорально, чтобы оценить степень развития аллергической реакции. Добавление α-токоферола в рацион матери блокировало активацию тучных клеток и повышение уровня гистамина в плазме крови сенсибилизированных мышат, что снижало развитие пищевой аллергии и риск анафилаксии. Авторы считают, что добавление α-токоферола в рацион матери может уменьшить риск развития аллергических реакций у предрасположенных к ним детей.

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0