Вакцинология — будущее медицины

Почему в Америке комфортнее жить и работать, как проверяют безопасность вакцин, может ли прививка заразить человека вирусом и почему эффективные вакцины против коронавируса не переубедили антипрививочников — рассказывает Константин Чумаков, заместитель директора по науке отдела вакцин FDA, директор Центра глобальной вирусологической сети и адъюнкт-профессор университета Джорджа Вашингтона.

PCR.NEWS недавно публиковал интервью с Петром Михайловичем Чумаковым, который занимается онколитическими вирусами, способными лечить рак. По словам Петра Михайловича, идея уехать из России, несмотря на соблазнительные возможности, никогда у него не возникала.

Его брат Константин Михайлович много лет живет в Америке, работает в авторитетнейшей организации Food and Drug Administration (FDA), одна из многочисленных задач которой в последнее время стала сверхактуальной — это контроль качества вакцин.

Мои опасения, что братья будут повторять друг друга, оказались безосновательными. Трудно найти людей таких же разных — и по своему пути в науке, и по взглядам на жизнь, и по характеру.

Лучше неискренняя улыбка, чем откровенное хамство

Константин Михайлович, бываете ли вы в России?

Я уже отвык от российской жизни, мне там многое непонятно и некомфортно. Я возвращаюсь иногда, у меня есть друзья в России. Но через три дня уже хочется домой.

То есть дом для вас — это Америка?

Я прожил здесь бо́льшую часть сознательной жизни. Конечно, дом для меня тут. С первого дня мне здесь понравилось. Я на следующее утро понял, что не вернусь.

Что же так понравилось в Америке?

Всё понравилось. Но больше всего — люди и отношения между людьми. Здесь все улыбаются, практически никогда не говорят друг другу гадостей.

Но, говорят, это чисто внешнее, у американцев фальшивые улыбки, а на самом деле у всех депрессия, все ходят к психоаналитикам.

Про всех нельзя говорить. У кого-то в Америке депрессия есть, у кого-то нет, но мне кажется, что даже неискренняя приветливость лучше откровенного хамства. Если долго говорить «халва», во рту станет сладко. Поэтому, когда люди улыбаются, пусть даже фальшиво, в какой-то момент меняется стиль отношений.

Почему вас пригласили в Америку?

Живя в СССР, сначала я работал в Московском университете, в межфакультетской лаборатории биоорганической химии. В последние два года меня сманили перейти в Институт микробиологии Академии наук, заведовать лабораторией генетики. Согласиться на это было моей ошибкой. Это были годы развала СССР, тогда была слабая поддержка науки в стране, но все же МГУ был немного лучше других.

А в Институте микробиологии, оказалось, ничего нет. То время, которое я там проработал, стало временем глубокого разочарования. Поэтому, когда я получил приглашение приехать в Америку, я с радостью его принял и больше назад не оглядывался, потому что это были совершенно другие условия для работы и жизни. Я находился в расцвете своей творческой деятельности, мне было 37 лет, я только что защитил докторскую диссертацию, был полон планов. Прозябать в разваливающейся стране мне не хотелось. Поэтому, уехав в Америку, я так прочно тут прижился.

В СССР я занимался фундаментальной наукой, как любят говорить. В России почему-то ученых делят на «фундаментальщиков» и «прикладников».

Причем «фундаментальщики» – это настоящие ученые, а «прикладники» не совсем.

Это такой снобизм, которого в Америке нет. Тут люди понимают, что фундаментальные исследования — это то, что выясняет причину вещей. И любой нормальный ученый считает, что если он выяснил природу вещей, то он уже может как-то повлиять на эти вещи.

Например, многие выдающиеся профессора в университетах занимаются исследованием устройства мироздания, но, как только поняли что-то, сразу пытаются применить это в практике. Часто основывают собственные фирмы. С одной стороны, чтобы внедрить то, что они открыли, в практику, а с другой — чтобы заработать деньги. Основав компанию, они могут сделать реальные деньги, открыть для себя новые возможности и жить совсем по-другому. Поэтому в Америке никто этим не гнушается.

А в России было всегда отношение такое, что мы занимаемся «чистой наукой», нам практическое применение не интересно. Это роскошь — иметь возможность заниматься тем, что хочешь и никому не давать отчета. Да, в СССР это было. Но и поддержка науки была никакая. Когда я перешел в Институт микробиологии, я продолжал заниматься отвлеченными вещами типа эволюции вирусов, бактерий, и простому человеку трудно объяснить, зачем все это.

Тогда только-только появился метод полимеразной цепной реакции, ПЦР, за который потом была дана Нобелевская премия. И я был, наверное, одним из первых в СССР, кто этим методом занимался. У меня есть друг, который работает в МВТУ имени Баумана, он мне сварганил самодельный прибор для ПЦР. Частично поэтому меня и пригласили, что у меня был опыт в этой области.

Знаю, вы уезжали на два месяца, а остались навсегда.

Перед отъездом я пошел к нашему директору Михаилу Владимировичу Иванову, и он отпустил меня на пару месяцев. Я приехал в Америку и осознал, что назад больше не вернусь. На счастье, через месяц Михаил Владимирович сам приехал в Вашингтон, мы встретились, поговорили очень мило. Он предложил мне писать обосновательную записку, чтобы продлить командировку, я ее послал, но по ряду причин она до него так и не дошла. В результате через два-три месяца после того, как моя командировка закончилась, меня уволили за прогулы как «невозвращенца». Поначалу было очень обидно.

У вас в трудовой книжке так и записано — «уволен за прогулы»?

Я не знаю, что там написано, я больше ее никогда не видел.

Двести обезьян и ПЦР

Вскоре после приезда в США вы опубликовали статью. Что это была за статья?

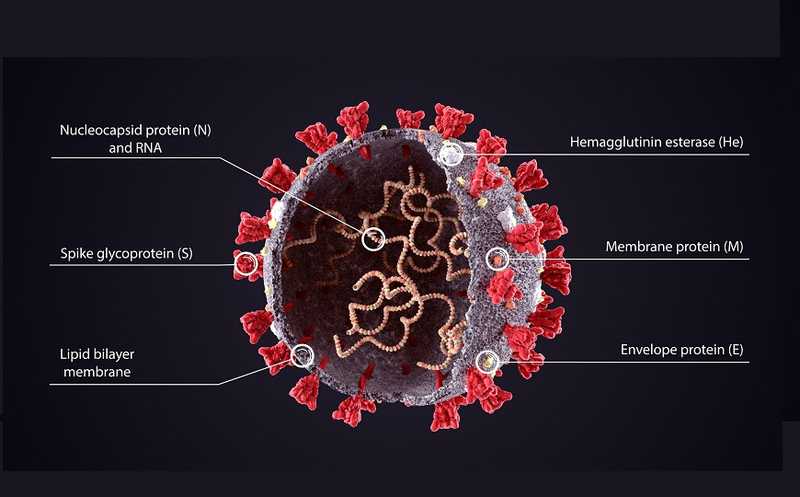

В Америку меня пригласила Инесса Левенбук, которая сама эмигрировала из Советского Союза лет за десять до того. Собственно, что придумала Инесса? Всю жизнь она занималась контролем вакцин. В частности, контролю подлежала живая полиомиелитная вакцина, которую в СССР внедрил впервые в мире мой отец, академик Михаил Петрович Чумаков. Вакцина интересна тем, что этот живой вирус не очень стабилен генетически. Если его неправильно вырастить, то он становится вирулентным и может вызывать какие-то последствия у детей. Очень редко, но возникают параличи, связанные именно с тем, что в вакцинном вирусе накопились мутации.

Поэтому каждую серию вакцины проверяли на обезьянах. Им вкалывали в спинной мозг эту вакцину, ждали 17 дней, потом их всех убивали, делали гистологические срезы и изучали под микроскопом. Именно этим занималась Инесса. Она была патологом высшего класса. Она и сейчас жива, ей 95. И ей не нравилось, что для того, чтобы выпустить одну серию вакцины, нужно убить двести обезьян.

Мне тоже это сразу не понравилось.

Никому это не нравится, но другого выхода не было, иначе могли быть проблемы с детьми. К тому моменту выяснилось, что является причиной вирулентности, и стали понятны механизмы аттенуации вируса, то есть его превращения в безвредный вариант. Об этом узнал сын Инессы Игорь Ронинсон, тоже биолог и тоже выпускник нашей кафедры вирусологии в МГУ.

И они вместе подумали: а нельзя ли вместо того, чтобы колоть обезьян, посмотреть количество мутаций в вакцине? Вдруг в плохих сериях вакцин есть мутации? Но она патолог, у нее не было рядом никого, кто мог бы это сделать на молекулярном уровне, и меня представили как человека, который мог бы это сделать.

В результате меня пригласили в FDA разработать метод, который позволил бы по молекулярному анализу делать вывод о пригодности вакцины к применению. Для меня это был крутой поворот от весьма абстрактной науки к практической разработке.

Я так понимаю, что вы справились с этой задачей.

Да, довольно быстро мы разработали метод, который основан на ПЦР. Мы амплифицировали кусочек РНК, который находится в том месте, где эти мутации. Они находятся в нетранслируемой области, перед тем, где начинается смысловая часть генома. И оказалось, что существует замечательная корреляция, линейная зависимость количества определённых мутаций и вирулентности, померенной на обезьянах. Иначе говоря, все серии вакцин, которые провалились в «обезьяньем» тесте, имели больше 1% мутаций, а у тех, которые прошли, было меньше 1% мутаций.

Все были очень удивлены, что на таком низком уровне существует такая четкая зависимость. И в 1990 году, буквально через несколько месяцев после моего приезда, мы написали статью на эту тему, которая вышла в следующем году.

И ее представлял разработчик этой вакцины Альберт Сейбин. Как вам удалось на него выйти?

Альберт приезжал в Москву, когда я был еще ребенком. Он был хорошим другом моего отца. Когда я переехал в Вашингтон, я часто служил как бы связным между ними, передавал письма туда-обратно.

Константин Чумаков, жена Альберта Сейбина Элоиза, жена Константина Екатерина Франк и Альберт Сейбин. Фото из семейного архива

Константин Чумаков, жена Альберта Сейбина Элоиза, жена Константина Екатерина Франк и Альберт Сейбин. Фото из семейного архива

Слышала, что ваш папа потерял слух, в свое время заразившись вирусом клещевого энцефалита, и переводчиком была мама…

Да, мама говорила на пяти языках, была широко эрудированным человеком. У него, конечно, еще была официальная переводчица. Но в этот момент переводчиком был я, потому что папа мне присылал письма на русском, я переводил на английский и привозил их Сейбину.

Естественно, он был членом Национальной Академии наук, и в тот момент была возможность члену академии представлять и свои, и чужие статьи в журнал Proceeding of National Academy of Sciences, PNAS. Для этого члены академии посылали статьи двум рецензентам, но даже при отрицательных рецензиях могли опубликовать их. Я позвонил Сейбину и спросил, может ли он представить мою статью в PNAS, тем более что она прямо по его теме. Он сказал: «Ну, не знаю, я уже очень старый, мне 85, и я принял решение, что больше не буду представлять статьи». Я знал, что он не очень однозначно относится ко всем разговорам о мутациях в его вакцине. Но через два дня вдруг он перезвонил и сказал, что прочитал рукопись и решил сделать исключение. Он решил представить нашу статью, если мы согласимся на все его правки.

Я сказал, что сочту за честь. Стал ездить к нему домой, он жил в самом Вашингтоне, а мы в пригороде. Мы сидели на кухне, и он своей красной ручкой вычеркнул все слова «мутация», а вместо этого написал «нуклеотидные замены», что правильно с биологической точки зрения, хотя ученые, особенно молодого поколения, не всегда делают различия. Один нуклеотид заменился на другой — это может ничего не значить в смысле фенотипа и биологических свойств.

Короче говоря, он отредактировал статью, и она вышла. Она была первой в мире, показавшей возможность контроля биологических препаратов при помощи молекулярного анализа.

Облако вариантов и стандартизация

Мы стали над этим работать дальше, изучать другие вирусы и мутации. И в какой-то момент, года через два-три, я сформулировал некоторый принцип, по которому вакцины нужно контролировать на основании их генетического состава, нуклеотидных последовательностей.

Вирус представляет собой набор из многих вариантов. В каждой частице могут быть замены, это некое облако. Так же как и человеческая популяция — это не одинаковые люди, мы все немного разные, хоть и похожи. Моя идея была в том, что набор разных вариантов вируса в вакцине должен быть одинаковым.

Об этом я написал в статье, которая называлась «Principe of molecular consistency for quality control of vaccines». Это было основное направление, которым я занимался последующие 30 лет. Суть его в том, что о качестве биологических продуктов можно судить на основании изучения тонкой структуры генетической популяции.

Вам удалось внедрить этот подход? Он сейчас работает?

Да. Постепенно это стало общим местом, сейчас никто даже не вспоминает, что я был первым, кто это сформулировал. Хотя у меня есть статья 1992 или 1993 года, где это написано черным по белому.

Конечно, мы стали внедрять наш новый метод, который назвали MAPREC — Mutant Analysis by PCR and Restriction Enzyme Cleavage, анализ мутантных последовательностей с помощью ПЦР и расщепления рестриктазами. И единственный способ внедрить это в практику — повлиять на рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Заставить производителя вакцины делать что-то так или по-другому очень сложно, но к международным рекомендациям они внимательно прислушиваются.

Так мы стали работать с ВОЗ, она организовала целый ряд совместных исследований с участием многих лабораторий в разных странах, которые освоили этот метод. За десять лет удалось добиться того, чтобы ВОЗ рекомендовала этот метод как обязательный тест для контроля полиомиелитной вакцины. Для меня это было некоторым откровением, потому что мы разработали этот метод буквально за несколько месяцев, а внедрение заняло десять лет!

Наверняка вам пришлось столкнуться с массой проблем.

Мы наткнулись на огромное количество интересных проблем, когда один и тот же метод в разных руках работает по-разному. Я осознал то, чего не понимают большинство людей в фундаментальной науке. Они думают, что если они сделали что-то у себя в лаборатории, пару раз повторили, у них получилось — значит, всё, они разобрались. Та же ошибка, которую сделали разработчики «Спутника», объявив это вакциной еще до проведения испытаний.

Можем ли мы сейчас сказать, что «Спутник» — это вакцина? Или еще рано?

По совокупности данных — да, похоже, что она работает. Но как хорошо — все-таки остается неясным. И долго еще останется, потому что сейчас очень трудно провести клинические испытания так, как их надо проводить, — прежде всего до того, как начнется массовая вакцинация, а не после. Внедрять вакцину до завершения всех фаз клинического исследования — это как продавать билеты на новый самолет до завершения лётных испытаний. [См. Хронологию разработки и регистрации ведущих вакцин. — PCR.NEWS.] Сейчас уже поздно что-то изменить. Люди привились или купили себе сертификат. А нужна группа плацебо, где ее теперь взять?

Наверное, в тех условиях это было невозможно, надо было срочно организовать вакцинацию?

Можно было. Другие же смогли. Просто в данном случае политический аспект перевесил научный подход. Грустная история, но теперь ничего не сделаешь. Надо делать выводы и не повторять своих ошибок.

Можно ли заболеть от вакцины

Константин Михайлович, можем ли мы думать, что все вакцины, которые проходят через систему FDA, безопасны? И в России, и в Америке существует мощное движение антиваксеров. Одна из самых главных их страшилок — знаменитый инцидент в США в начале 50-х, когда в вакцине оказался живой вирус полиомиелита. Было множество пострадавших. Сейчас такое может произойти?

Никогда нельзя сказать «никогда», хотя теперь вероятность такого крайне мала. Этот инцидент с компанией Каттера, когда они недоубили вирус в полиомиелитной вакцине, и послужил толчком для создания современной системы внедрения вакцин. Фактически вся современная регуляторная система выросла из этого инцидента.

Большая часть проблем выявляется именно в клинических испытаниях, поэтому их и проводят дотошно в три фазы. Сначала безопасность, потом иммуногенность, потом эффективность. Бывает, что вакцина не доходит до потребителя, оказывается неэффективной или небезопасной. Мне известен один случай, когда вакцина была снята в результате того, что уже после клинических испытаний и внедрения вдруг начали выявляться неприятные детали.

Что это была за вакцина?

Это была первая вакцина от ротавирусов, которые вызывают понос и рвоту и могут приводить к смерти детей из-за обезвоживания. Во время испытаний все было нормально, вакцину испытали более чем на шести тысячах человек. А когда ее выпустили в оборот, стали появляться случаи заворота кишок. Очень редкие, поэтому в первых шести тысячах не было ни одного случая. Но когда стали прививать миллионы, случаи стали появляться.

В принципе, это не такое уж большое дело, это бывает очень редко и в условиях цивилизованной медицины не смертельно. Но компания сама сняла препарат с производства. Они сразу поняли, что начнутся суды, им будет приписан каждый случай заворота кишок, и они будут вынуждены выплачивать миллионные компенсации.

Надо сказать, острой нужды в этом продукте в США нет, но в странах третьего мира ротавирус косит сотни тысяч детей. Идея была в том, что вакцина будет продаваться в Америке по высокой цене, а полученная прибыль поможет оплатить вакцину для развивающихся стран. Но, к сожалению, не получилось.

Значит, гипотетически сейчас такое тоже возможно?

В принципе да, но с тех пор клинические испытания проводятся не на пяти-шести, а на 40 тысячах. За десятилетия накоплен опыт того, как это надо делать, появились консультационные фирмы, которые профессионально занимаются только клиническими испытаниями, — contract clinical organizations, они делают это по последнему слову науки и техники и с соблюдением всех регуляторных норм.

Существует такое понятие, как вирусы вакцинного происхождения, которые проявляются в некоторых случаях у людей с ослабленным иммунитетом. Что это такое и насколько опасно?

Когда аттенуированный вирус, который содержится в полиомиелитной вакцине, мутирует и становится более вирулентным, у небольшого количества детей, примерно один на миллион, может возникнуть паралич. Обычно такие дети имеют какие-то нарушения иммунной системы, но считается, что в параличе виновата мутация вируса.

Еще существует циркулирующий вакцинный производный вирус. Это когда вирус полиомиелита мутирует до такой степени, что становится практически неотличимым по своим свойствам от дикого вируса. И он начинает передаваться в популяции, вызывает у некоторых недостаточно иммунизированных людей параличи.

Но это происходит только с живой полиомиелитной вакциной, других примеров я не знаю. Вот есть вакцина против кори — там такого не бывает. Вакцина против желтой лихорадки — тоже таких случаев, по-видимому, нет. Это редкая вещь.

Еще один аргумент антиваксеров: живая вакцина опасна, потому что она может поразить человека той болезнью, от которой его вакцинируют. В качестве примера приводят инцидент с компанией Каттера. Но ведь там была неживая вакцина, убитый вирус? Давайте поясним, в чем разница.

В вакцине Каттера вирус был недостаточно убит. Ее применение приостановили на полгода, было большое расследование, и выяснилось, почему так вышло. Они просто «срезали углы». Инактивация вируса производится при помощи формалина. По регламенту, разработанному доктором Солком, надо было этот вирус перед инактивацией профильтровать через тонкие фильтры, чтобы удалить сгустки. Потом второй раз профильтровать после обработки формалином, чтобы опять удалить сгустки, в которых мог остаться живой вирус. Они, вероятно, не поняли, зачем нужно фильтровать два раза, и не стали этого делать, поэтому вирус и остался.

Но почему тогда живая вакцина не представляет опасности?

Живая вакцина не представляет опасности, если она правильно сделана. Она делается из аттенуированного вируса. Это вирус, который генетически изменен и лишен способности вызывать болезнь, но не лишен способности размножаться в организме. Такие вакцины, конечно, очень эффективны, потому что они вызывают иммунный ответ, наиболее приближенный к тому, который возникает после натуральной болезни. Короче говоря, вы заражаетесь вирусом, но клинически не болеете. У вас нет никаких симптомов, но вирус в вас размножается, запуская все каскады иммунного процесса.

Здесь надо провести надежные исследования и доказать, что вирус не может вызывать болезнь. В случае живой полиомиелитной вакцины оказалось, что в очень редких случаях он может. Это было причиной, по которой в богатых странах после исчезновения полиомиелита перешли на убитую вакцину. Например, в США последний случай полиомиелита был в середине 80-х. Но детей продолжали прививать живой вакциной, и каждый год среди них было примерно три-четыре случая паралича. Не было ни одного случая, вызванного диким вирусом, но каждый год три ребенка были парализованы. С этической точки зрения это было совершенно недопустимым. Не говоря уже о том, что фирма Lederle, которая выпускала тогда вакцину, выплачивала 6 миллионов долларов каждому пострадавшему ребенку. Для них это было потерей денег, и они прекратили производство, а страна перешла на убитую вакцину, которую стали покупать во Франции.

Других примеров проблем от живых вакцин, не считая приведенного выше случая с ротавирусной вакциной, я не знаю. К сожалению, пока нет ни одной живой вакцины против коронавируса. Есть разработки, но до рынка пока не дошла ни одна. Я думаю, что это будет очень хороший продукт.

Тектонические сдвиги

Вернемся к изучению геномов вирусов для контроля качества вакцин. Первая статья 1991 года, вторая — 2010-го, между ними прошло 20 лет. Что изменилось за эти годы?

Когда мы внедрили MAPREC, мы не достигли конечной цели — прекратить делать обезьяньи тесты, заменив их молекулярными. Но в то время эксперты ВОЗ смотрели на это как баран на новые ворота. Когда я там выступал, они меня спрашивали: «Вы смотрите на эту рентгеновскую пленку [на результаты электрофореза для определения размера фрагментов ДНК, изменения в которых указывают на мутации. — PCR.NEWS] и можете заключить, хорошая ли это вакцина и можно ли ее вколоть ребенку? Все-таки нам будет комфортнее знать, что мы даем детям вакцину, которую вкололи обезьянам в мозг, и обезьяны остались в порядке». Связка между нуклеотидной последовательностью и параличом у ребенка для них была совершенно не очевидна.

Еще был такой аргумент: «Вы смотрите только на один нуклеотид, а их там семь с половиной тысяч. Вдруг мутация будет где-то еще, вы же этого не заметите?» Тут нечем было крыть, поэтому мы стали разрабатывать методы, которые позволяли бы смотреть не на один нуклеотид, а на все нуклеотиды в геноме вируса. Мы перепробовали и масс-спектрометрию, и гибридизацию на микрочипах, а в начале 2000-х появилось next generation sequencing — NGS, или глубокое секвенирование.

Вместо того чтобы определять усредненную последовательность для всех молекул, появилась возможность секвенировать каждую индивидуальную молекулу. Можно просеквенировать 100 тысяч индивидуальных молекул в данном препарате, и у каждой может быть немного другая последовательность. Для меня стало очевидно, что это может оказаться идеальным способом. Мы быстро сделали такую работу с моим сотрудником Сашей Неверовым и опубликовали в том же журнале PNAS. Сейбина уже тогда не было, статью представил Боб Персел, тоже известный вирусолог.

Понимаете, эти сдвиги происходят очень медленно, это, можно сказать, тектонический процесс. Мы опять организовали совместные исследования, которые показали, что этот метод можно применять как замену нашему MAPREC. Таким образом, мы разработали метод, который заменил то, что мы сами же внедрили 30 лет назад. И это было принято экспертным комитетом по биологической стандартизации в ВОЗ. Тем не менее и это не было заменой теста на животных. Но сейчас мы как раз находимся в процессе. Буквально сегодня утром у нас была встреча, где обсуждались эти вопросы. Сформировался консенсус, и я убедился, что противников у этой идеи уже нет. Перефразируя слова Макса Планка, новые идеи побеждают не силой доводов, а за счет вымирания противников.

Наше предложение — вместо того чтобы делать опыты на обезьянах или трансгеннных мышах, определить профиль нуклеотидных замен по всему геному и использовать этот профиль как паспортную фотографию, меру того, насколько одна серия вакцины отличается от другой. Если вы сделаете несколько серий вакцины, проверите их на обезьянах, и окажется, что они все приемлемые, определите профиль мутаций. И тогда, если этот профиль будет воспроизводиться из раза в раз, нет никакого смысла продолжать делать обезьяний тест. Просто пользуйтесь молекулярным паттерном этих нуклеотидных замен как гарантией для данной серии вакцины.

Я думаю, эта концепция станет универсальной для всех живых вакцин, потому что это идеальный способ отслеживать стабильность производства. В любом производстве очень важно, чтобы то, что вы производите, соответствовало стандарту.

Ваша статья 2010 года заканчивается словами о том, что методы массового параллельного секвенирования требуют дорогостоящего оборудования, квалифицированного персонала. Сейчас все это есть?

Да, это сейчас стало рутинным. Десять лет назад было не так просто — приборы, реагенты были сложные и дорогие. А сейчас анализ одного образца стоит 20 долларов. За 200 долларов можно отсеквенировать весь свой геном, в котором три миллиарда нуклеотидов. Причем с хорошей надежностью, 200 раз прочитать каждую букву в геноме. А тут всего 7,5 тысяч букв. Это стало дешевле, чем ПЦР поставить.

Сделать что-то полезное

Константин Михайлович, каково это — работать в такой мощной организации, как FDA, о которой говорят, что «если бы она захотела, могла бы запретить даже морковь»?

Ну нет, морковь мы не будем запрещать, разве что она заражена чем-то. FDA, вне всякого сомнения, наиболее авторитетная и квалифицированная организация, которая стоит на страже здоровья во всем мире. Здесь работают специалисты экстра-класса. Я оказался тут случайно. Просто меня пригласили, и первые годы я работал в таких условиях, что мне трудно было желать чего-то другого. Мне было интересно, все получалось. И в какой-то момент у меня щелкнуло, я излечился от этой русской болезни, от снобизма в отношении практической науки. Я понял, что всю свою жизнь в СССР исповедовал философию, что от науки надо просто получать удовольствие. Мне было интересно — какие-то вирусы, бактерии… Как в игрушки играл.

Наука — это удовлетворение своего любопытства за государственный счет?

Да! И ничего плохого в этом нет. Хорошую науку можно делать только с увлечением. Моя мама Марина Константиновна Ворошилова, которая сама была ученым, всегда говорила: «Ученый должен оставаться ребенком всю жизнь». Потому что если человек начнет чересчур серьезно и без любопытства относиться к тому, что он делает, то это конец всякой науке. Как ребенок разламывает игрушку и смотрит, что же там внутри, так же и ученые. Я просто получал от этого огромное удовольствие.

А приехав сюда и занявшись этим проектом, я вдруг понял, что живу на деньги налогоплательщиков. Я их деньги использую для своей забавы. Так, может быть, настала пора сделать что-то полезное?

Михаил Петрович Чумаков и Марина Константиновна Ворошилова. Фото из семейного архива

Михаил Петрович Чумаков и Марина Константиновна Ворошилова. Фото из семейного архива

А почему у вас не было такого же чувства в России? Ведь вы же здесь тоже работали на деньги налогоплательщиков.

Я не знаю, на чьи деньги работал. В СССР мы все были рабами государства, нам платили, чтобы мы не умерли с голоду, а все остальное пускали на ракеты. И немного давали на науку. Поэтому у меня не было логической связки. Она появилась только в Америке. Частично потому, что я увидел: у фундаментальной науки, которой я занимался, есть все же практическое приложение. Ну, хотя бы спасти обезьян.

В молодости по недоумию я смеялся над отцом, который наукой интересовался постольку, поскольку он может сделать какое-то добро, спасти чьи-то жизни. Это был его главный движущий мотив. А у меня тогда был другой мотив. Я ученик Вадима Израилевича Агола, всемирно известного вирусолога.

Который до сих пор жив и работает в МГУ.

Да! И мы с ним сотрудничаем, пишем статьи. Не сходимся только в одном: он продолжает считать, что есть фундаментальная наука, и это главное. Я с ним не спорю. Наверное, есть люди, которые лучше всего приспособлены к тому, чтобы задавать абстрактные вопросы. Есть целые теоретические отделы в физических институтах. Есть области, в которых очень трудно и то, и другое делать. А некоторые области науки еще не дошли до практического применения.

Но биология, биотехнология, вакцинология находятся как раз в этой точке. И во всем мире те разработки, которые ведутся в академических институтах, люди пытаются внедрить в практику. Забавно, что, переехав в Америку, я переместился ближе к позиции своего отца.

Михаил Чумаков и Константин Чумаков на даче под Москвой. 1985. Фото из семейного архива

Михаил Чумаков и Константин Чумаков на даче под Москвой. 1985. Фото из семейного архива

Константин Михайлович, что представляет собой Центр исследований и оценки биопрепаратов, где вы также работаете?

В Center for Biologics Evaluation and Research я начал работать 32 года назад. В какой-то момент стал заведовать лабораторией разработки методов (Laboratory of Method Development). Потом меня попросили также участвовать в регуляторной работе — оценивать аппликации, которые FDA должно утвердить или отвергнуть.

А лет десять назад мне предложили дополнительную должность — замдиректора по науке в отделе вакцин. В этом центре существуют три отдела, которые занимаются разными продуктами. Отдел вакцин, отдел кровяных продуктов и отдел тканевой и генной терапии. Моя вторая должность, кроме лабораторной, состоит в том, что я координирую примерно 35 лабораторий, которые проводят исследования в области вакцин и продуктов похожего типа — бактериальные и вирусные вакцины, вакцины против паразитов, малярии и туберкулеза. Это большой исследовательский институт. И я рад, что согласился заняться этим делом, хотя это дополнительная нагрузка. Я очень много узнал, это расширило мой кругозор во всех областях современной медицинской биотехнологии.

Методы, о которых вы говорите и пишете, можно каким-то образом применить к ковидным вакцинам? Ведь среди них есть и цельновирионные. Например, КовиВак, которую делают в научном центре, носящем имя вашего отца.

Мне трудно вынести профессиональное суждение, потому что я не видел опубликованных данных. Задумка правильная и интересная, но как это сделано, мне сложно сказать. Надеюсь, что в ближайшем будущем данные будут обнародованы. Те методы, которые мы разрабатывали, направлены в основном на полиомиелитную вакцину. Но, например, глубокое секвенирование применимо к любым живым вакцинам. Оно может быть применимо и к убитым вакцинам для отслеживания стабильности производства, чтобы понять, нет ли каких-то проблем в выращивании вируса.

Хомо не сапиенс

Считаете ли вы, что будущее медицины за вакцинацией от всех болезней?

С моей точки зрения вакцинология, безусловно, наука будущего. Гораздо правильнее предотвращать болезни чем их лечить. Одно из главных достижений ХХ века — создание вакцин от многих ранее смертельных болезней. Я бы назвал три таких триумфа: антибиотики, вакцины и цифровые технологии.

А как же космос?

Таково мое личное мнение. Конечно, космические исследования нужны, но они имеют периферийный характер. Да, погоду стали лучше прогнозировать, появилась спутниковая связь, но это часть цифровых технологий. Что в жизни изменилось еще? Ну, летают в космосе, но на нашей земной жизни это мало отразилось. А вот антибиотики и вакцины спасли сотни миллионов жизней. А уж цифровые технологии полностью изменили всю нашу жизнь.

Наш с вами разговор был бы невозможен без цифровых технологий. Так что, будущее медицины — это безопасные и эффективные вакцины?

Да. Я не хочу утверждать, что нам нужны вакцины от любых болезней. Тем более, пока невозможно против каждого вируса сделать вакцину. Но есть случаи, когда без них не обойтись. Мы сейчас столкнулись именно с таким случаем. Во многих странах коронавирусные вакцины спасают огромное количество жизней.

Наверное, нет вируса, про который мы узнали бы так много и за такое короткое время, как нынешний коронавирус. Просто лавина публикаций, за десятилетия мы не узнали про другие столько же. Но мы еще больше узнали про человечество.

В начале пандемии меня кто-то спрашивал про вакцины. Я сказал: надеюсь, что это будет очень хороший способ, чтобы выиграть спор с антиваксерами, ведь эта проблема копилась годами. И мне казалось, что нас ждет ошеломительный успех — ведь как все быстро было сделано, какими эффективными оказались эти вакцины!

Но оказалось все наоборот. Оказалось, что именно сейчас дошла до бешенства, до полного абсурда эта совершенно необъяснимая, иррациональная кампания антипрививочников. Причем зачастую это образованные люди.

Что самое страшное, среди них много врачей.

Не помню, кто сказал, что название человека «хомо сапиенс» несправедливо. Человеком руководит не разум, а эмоции и фобии, и часто он их просто рационализирует, переводит на научный язык. У него глубинные боязни и страхи, он их вербализует, приводя какие-то аргументы, часто употребляя случайный набор наукообразных слов. Я лично знаю людей, которые в обычной жизни исключительно умные и рациональные, профессионалы своего дела — пока не доходит до вакцинации.

Почему именно сейчас мы переживаем такой «пир во время чумы»?

Я думаю, тут есть много причин. Одна из главных — это общее недоверие между элитами и обществом. Под элитами я подразумеваю не только государство, но и ученых. Ведь в целом отношение к ученым в обществе негативное. Если посмотреть фильмы, то часто это сумасшедший профессор с лохматой головой, который говорит с немецким акцентом и делает какую-то подлянку в лаборатории, придумывает чипы какие-то. В целом отношение к ученым без доверия. И, наверное, этому есть причины, и частично виноваты сами ученые. Ведь они не очень хорошо объясняют простому народу, что они делают. Некоторые из них идут на поводу политической повестки, делают и говорят то, что политически правильно. Грубо говоря, проституируют, потому что получают деньги от правительства.

«Стало критически важно сотрудничать»

Как вы оцениваете нынешнее состояние российской науки?

Думаю, что в каких-то местах оно стало лучше. Как мне известно, некоторые институты и ученые финансируются лучше, чем это было при советской власти. Ученые получили возможность больше общаться с западными коллегами, чаще ездить. Наука стала более открытой.

Но по-прежнему происходит значительная утечка мозгов, я это вижу. Молодежь съезжает почти так же интенсивно, как это было в начале 90-х, когда был повальный исход талантливых ученых. Собственно говоря, тогда в России остались ученые, которые не могли уехать по семейным причинам. Я знаю таких, кто уезжал, но потом возвращался — по семейным обстоятельствам, или не удалось достичь здесь успеха. Понимаете, здесь стиль другой. Здесь не расслабишься, напряженность жизни гораздо выше.

А вас не утомляет все время быть в напряжении?

Знаете, мне это надо. Я страшно ленивый. Если меня не подстегивать, я вообще бы ничего не делал. Я также достаточно поздно осознал, насколько важно работать не «солитером», в одиночку: я всегда получал удовольствие от того, что делал что-то сам, своими мозгами, руками. Мне не хотелось с кем-то делиться этим удовольствием. И только в зрелом возрасте я понял, насколько замечательно работать с другими людьми.

А в современной науке стало критически важно сотрудничать с другими. Сейчас научные технологии развились так, что ни один человек не может знать все методы. Поэтому ключ к успеху состоит в том, чтобы найти правильного коллаборатора, заинтересовать его своими идеями и сделать что-то вместе. В последние годы я с огромным удовлетворением в таком режиме работаю. Стараюсь постепенно от ученого-индивидуалиста, каким всегда был, перейти в «сводники» хороших ученых между собой.

При этом получаю удовольствие от того, что кого-то чем-то заинтересовал, и он стал это делать без меня. Как будто твой ребенок куда-то пошел самостоятельно. Я занимаюсь наукой уже более полувека, она за это время ушла очень далеко. Люди моего поколения уже не могут так активно участвовать в процессе, как нынешние тридцатилетние, но я еще могу чему-то их научить. И это счастье.

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0