Двухэтапная вакцинация от гриппа снижает риски распространения вируса

Вакцины от гриппа, не содержащие жизнеспособного вируса, уменьшают тяжесть симптомов, однако не могут остановить передачу вируса зараженным человеком. Живые аттенуированные вакцины, в свою очередь, вызывают опасения с точки зрения безопасности. Авторы статьи в PLoS Pathogens разработали протокол вакцинации от гриппа, включающий два этапа — введение векторной и живой инактивированной вакцин. Свиньи, привитые по такой схеме, не выделяли вакцинного вируса, а против вируса гриппа у них сформировался стерилизующий иммунитет.

Ученые из Бернского университета (Швейцария) и Университета Мурсии (Испания) протестировали на свиньях вакцину от гриппа, содержащую живые вирусы.

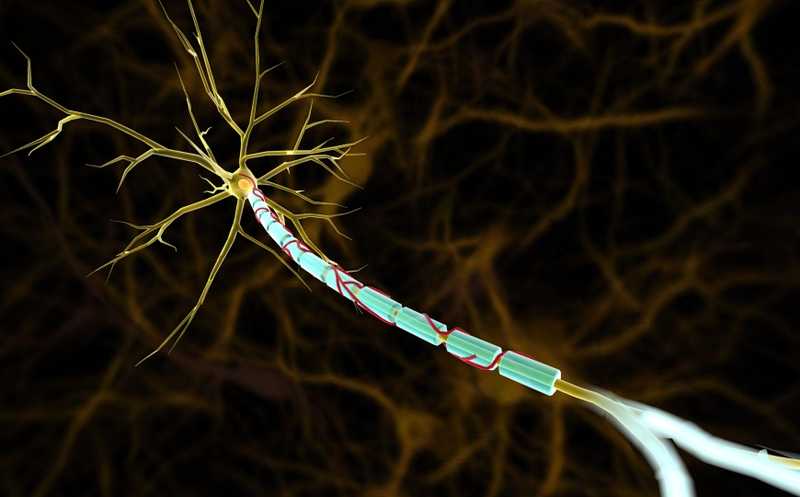

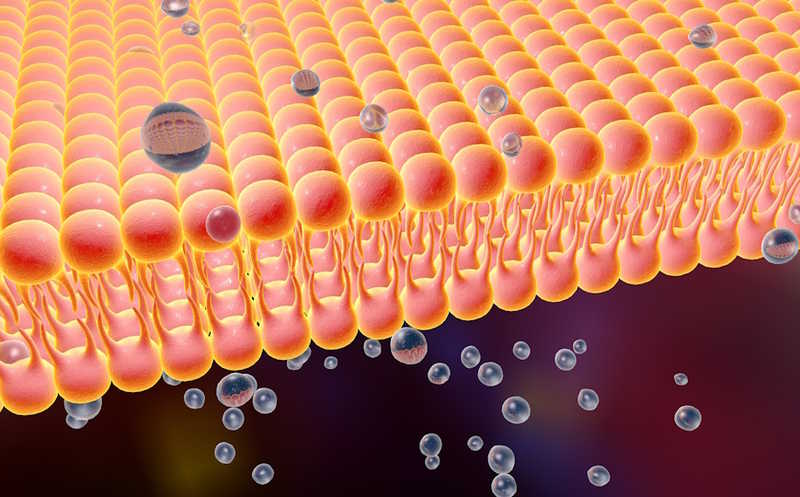

В состав большинства вакцин против гриппа входят инактивированные вирусы, расщепленные вирусы (сплит-вакцины) или очищенные вирусные белки (субъединичные вакцины), но не жизнеспособные вирусы. Вакцины, стандартизированные по содержанию гемагглютинина, обычно вводят внутримышечно один раз перед началом эпидсезона. В результате иммунизации вырабатываются антитела IgG, которые связываются с «головкой» гемагглютинина и блокируют его взаимодействие с рецепторами сиаловой кислоты на клетках хозяина; иначе говоря, такие антитела обладают вируснейтрализующей активностью. Часть вирусспецифических IgG секретируется в нижних дыхательных путях и тем самым защищает человека от гриппозной пневмонии и острого респираторного дыхательного синдрома (ОРДС). Но в верхних дыхательных путях концентрация IgG недостаточна, чтобы нейтрализовать вирус в слизистых оболочках, и даже вакцинированный человек может при заражении распространять вирус. Поэтому вакцины, не содержащие живого вируса, не прерывают цепочку заражений в сезон гриппа. Кроме того, они способствуют антигенному дрейфу — отбору вирусных частиц с мутациями в домене «головки» ГА.

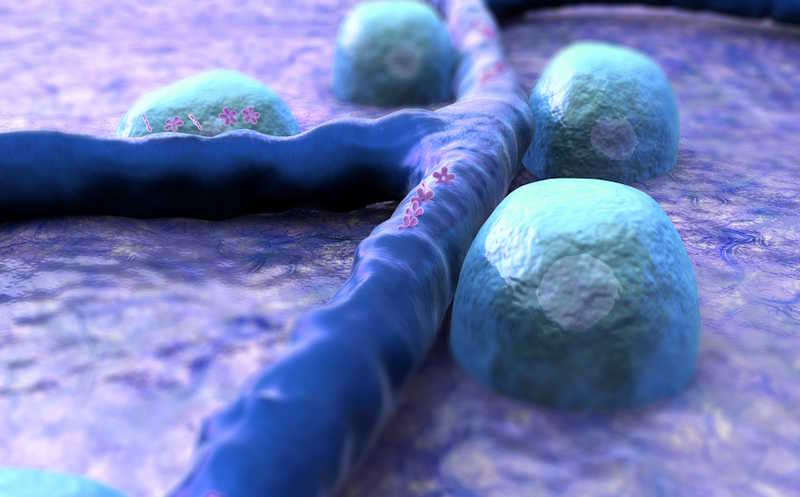

Живые аттенуированные вакцины против гриппа (LAIV) содержат живой, но ослабленный вирус. Они вводятся через естественные пути заражения (интраназально) и вызывают местный иммунный ответ, направленный сразу против множества вирусных антигенов. Специфические антитела IgA нейтрализуют вирус в слизистой верхних дыхательных путей и предотвращают его выделение, а резидентные T-клетки памяти, образующиеся под действием вакцины, защищают от консервативных гриппозных антигенов и снижают риск антигенного дрейфа. Основная проблема в случае LAIV — соблюдение баланса между достаточной иммуногенностью вакцины и ее безопасностью.

Авторы статьи в PLoS Pathogens в своей предыдущей работе создали два вакцинных рекомбинантных вируса на основе пандемического штамма A/Hamburg/4/2009 (H1N1) (pH1N1/09). Первый вирус, названный NS1(1–126), — c укороченным на С-конце белком NS1, второй вирус, NS1(1–126)-ΔPAX, также имел мутацию в гене PA, предотвращающую экспрессию белка PA-X. Многофункциональный белок NS1 в том числе является фактором вирулентности, который противодействует врожденному иммунному ответу хозяина. PA-X, небольшой вспомогательный белок, также участвует в подавлении иммунного ответа, специфически деградируя клеточные, но не вирусные мРНК. Ограничение его экспрессии дополнительно ослабляет вирус. Эти вакцинные вирусы слабо реплицировались и в меньшей степени приводили к апоптозу клеток, при этом защищали животных от вируса гриппа. Однако свиньи выделяли частицы вакцинного вируса слишком долго и в больших количествах. Например, после вакцинации NS1(1–126) вирус выделялся из дыхательных путей 10 дней, что неприемлемо с точки зрения безопасности.

В новом исследовании ученые использовали двухэтапную вакцинацию (протокол прайм-буст). Сначала свиньям вводили внутримышечно векторную вакцину на основе вируса везикулярного стоматита с дефектом распространения, несущего гемагглютинин штамма pH1N1/09 (VSV-H1). Затем интраназально вводили описанные выше кандидатные вакцины LAIV.

На первом этапе животные из экспериментальной группы были иммунизированы VSV-H1, а контрольная группа — вектором VSV-Luc, кодирующим люциферазу светлячков. Через четыре недели после первичной вакцинации свиней иммунизировали назально живыми аттенуированными вакцинами NS1(1–126) или NS1(1–126)-ΔPAX LAIV. На 55-й день после первой иммунизации все животные были инфицированы пандемическим штаммом гриппа pH1N1/09.

Свиньи из контрольной группы долго выделяли вакцинный вирус в больших количествах. У животных из экспериментальной группы, иммунизированных на втором этапе NS1(1–126)-ΔPAX, выделение вируса было значительно снижено, и вирусная РНК в мазках не обнаруживалась уже после 6-го дня (два из пяти животных выделяли вирус только один день, у одной свиньи вирус вообще не обнаружили). У свиней, вакцинированных NS1(1–126), вирус выделялся сильнее, чем у получивших NS1(1–126)-ΔPA.

Двухэтапная вакцинация повысила уровни вирусспецифических антител IgG и IgA и вируснейтрализующих антител в сыворотке крови, а также увеличила количества CD4+ Т-хелперов, экспрессирующих провоспалительные цитокины (TNF, IFNγ). Кроме того, прайм-буст вакцинация индуцировала иммунный ответ слизистой оболочки.

После заражения вирусом pH1N1/09 ни у одного вакцинированного животного, включая группу, получившую на первом этапе вектор с люциферазой, не развились клинические признаки заболевания и не была обнаружена вирусная РНК в дыхательных путях. Это говорит о том, что вакцинация обеспечивает стерилизующий иммунитет против вирусной инфекции.

Исследователи отмечают, что обе вакцины вызывают внутриклеточную экспрессию антигенов и стимулируют гуморальный и клеточный иммунитет. Но однократная иммунизация вызывает слабый и кратковременный иммунный ответ, а после второй иммунизации происходит рестимуляция клеток памяти В- и Т-лимфоцитов, что увеличивает их количество и способствует образованию долгоживущих плазматических клеток, секретирующих антитела с повышенным сродством к белкам вируса. Таким образом, живая вакцина усиливает системный вирусспецифичный иммунный ответ.

В будущих экспериментах ученые планируют использовать для праймирования векторы, которые доставляют в клетки не только гемагглютинин, но и нейраминидазу вируса гриппа. Было показано, что антитела к нейраминидазе мешают распространению вируса, а значит данная стратегия может дополнительно снизить выделение LAIV.

Источник

Avanthay R. et al. Evaluation of a novel intramuscular prime/intranasal boost vaccination strategy against influenza in the pig model // PLoS Pathogens. 2024 Aug 8;20(8): e1012393. DOI: 10.1371/journal.ppat.1012393

Меню

Меню

Все темы

Все темы

0

0